Le Calvaire

par

le général AMBERT

L’homme de cœur tombe obstiné en son courage ; qui, pour quelque danger de la mort voisine, ne relasche aulcun point de son asseurance ; qui regarde encore en rendant l’âme, son ennemi d’une vueue ferme et desdaigneuse, est tué, sans estre vaincu.

MONTAIGNE.

La tombe est une chaire d’où le bon pasteur instruit et bénit pendant de longues générations.

Mgr LANGÉNIEUX,

Archevêque de Reims.

I

Ciel et France, tel était le cri du clergé lorsque la guerre commença. Le premier homme blessé sur le champ de bataille vit à ses côtés un prêtre pour le soutenir. Le premier soldat mourant entendit la prière du prêtre.

Aux heures cruelles de l’invasion, l’église du village donna passage à l’humble curé, qui allait se placer entre les gens du village et la colère de l’ennemi.

Lorsque nos armées prisonnières furent traînées sanglantes dans les forteresses allemandes, l’aumônier accompagna les captifs et partagea leurs souffrances.

Sur les champs de bataille, dans nos plaines, sur la terre étrangère, la tombe du prêtre s’élève près de la tombe du soldat.

Jamais le ciel ne fut servi avec plus de ferveur, jamais la France ne connut un tel amour.

L’esprit s’égare à contempler ces choses d’une grandeur si simple. De confuses images apparaissent et se réjouissent vaguement dans les lointains de l’histoire ; on voit passer saint Louis, Bayard et Jeanne d’Arc ; on entend les voix de Bossuet et de Fénelon ; on écoute la prière de saint Vincent-de-Paul.

Oui, ils ont servi le ciel, mais ils ont aussi servi la France. À côté de la charité divine, ils ont placé le courage humain. Forcé de les respecter et de les admirer, l’ennemi a compris que les enfants de la France méritaient encore le respect et l’admiration.

Ils se multipliaient comme se multiplient les périls et les souffrances. Les uns entraient à peine dans la jeunesse, les autres atteignaient déjà les limites de la vie ; il s’en trouvait qui rappelaient l’humilité des apôtres, et près d’eux, couverts de la même robe, marchaient de savants professeurs, de profonds théologiens et d’éloquents orateurs. Tous étaient guidés par les mêmes sentiments, tous marchaient du même pas ; sans doute leur récompense n’était point de ce monde ; sans doute ils ne demandaient pas au retour les triomphes de la Rome païenne, mais pour tant de sang versé, pour tant de patriotisme, ils avaient droit à la gratitude nationale. Chacun d’eux pouvait espérer qu’après un tel pèlerinage, son église, pleine de fidèles, laisserait monter jusqu’au ciel les hymnes de la reconnaissance.

Ils avaient pansé tant de plaies, soulagé tant de misères, séché tant de larmes, relevé tant de courages, soutenu tant de faiblesses, sauvé tant d’existences, réveillé de leur torpeur tant d’âmes endolories, que les pères, les mères, les frères, les sœurs de tous les soldats de la France leur devaient quelque chose, ne fût-ce qu’un sourire ou une simple fleur des champs.

Ils n’ont trouvé que le calvaire. La couronne du martyr est descendue sur leurs têtes, ils ont gravi le Golgotha, solitude sombre qui semble, dit Chateaubriand, « respirer en même temps la grandeur de Jehovah et les épouvantements de la mort ». Ces pages sont graves, solennelles, douloureuses, et ce serait en mal comprendre les cruels enseignements que d’y mêler les passions de la politique. Pour l’honneur de la France, ne voyons dans ces évènements épouvantables que la victime et le bourreau.

Les assassins et les incendiaires voulurent souiller trois choses : la justice divine, la justice humaine et la gloire nationale. Ils tuèrent donc le prêtre et le gendarme, puis renversèrent la colonne de la grande armée, qui était pour la nation française une statue colossale de la patrie.

Pour-peindre de telles choses, les artifices du style sont inutiles, la forme importe peu.

Nous allons raconter d’après les témoins oculaires, écrire sous la dictée des survivants. Leurs voix émues ne cherchent pas à revêtir les phrases d’ornements, ils parlent avec le cœur comme un ami à son ami.

II

Avant même de raconter les évènements, mettons sous les yeux du lecteur la funèbre liste des victimes.

Fusillés dans le chemin de ronde de la grande Roquette, le 24 mai.

Monseigneur Darboy, archevêque de Paris. – MM. Deguerry, curé de la Madeleine. – Clerc, jésuite. – Ducoudray, jésuite. – Allard, prêtre.

Fusillés au secteur de Belleville (rue Haxo), le 26 mai.

MM. Sabatier, vicaire. – Olivaint, jésuite. – De Bengy, jésuite. – Caubert, jésuite. – Planchat, prêtre. – Tuffier, picpussien. – Rouchouze, picpussien. – Radigue, picpussien. – Laurent, picpussien. – Seigneret, séminariste. – Tardieu, picpussien.

Fusillés en sortant de la Roquette, le samedi 27 mai.

Monseigneur Surat, archidiacre. – MM. Bécourt, curé. – Bouillon, missionnaire.

Dominicains d’Arcueil, massacrés le 25 mai, à l’avenue d’Italie.

Le P. Bourard, dominicain. – Le P. Captier, dominicain, supérieur de l’École. – Le P. Cotrault, dominicain. – Le P. Chatagneret, dominicain. – Le P. Delhorme, dominicain. – F. Volant et Gauquelin, maîtres auxiliaires. – Gros, Marce, Cathala, Dintroz, Cheminal, serviteurs de l’école Albert le Grand.

Otages civils fusillés à la Roquette.

MM. Bonjean, sénateur, président de la Cour de cassation. – Jecker, banquier.

Soldats, gardes de Paris, fusillés le 26 mai, rue Haxo.

Geanty, Poirot, Millotte, Pons, Cousin, Bermond, Biolland, Breton, Pauly, Keller, Salder, Ducros, Jourès, Pourteau, Mannoni, Mouillie, Marly, Coudeville, Burlotei, Veiss, Paul, Colombani, Chapuis, Dupré, Biancherdini, Doublet, Fischer, Bodin, Mangenot, Marchelli, Marguerite, Villemin, Garodet, Belamy, Volette.

On lit dans le rapport du maréchal de Mac Mahon sur les opérations de l’armée de Versailles : « 28 mai... la brigade Langourian, traversant la place du Trône, suit l’avenue de Philippe-Auguste, enveloppe la prison de la Roquette à cinq heures du matin, et délivre les otages au nombre de cent soixante-neuf. Les insurgés en avaient, malheureusement, fusillé soixante-quatre l’avant-veille. » Soixante-quatre, dit le maréchal au moment même de la délivrance. Hélas ! on a su depuis que le nombre était plus considérable. Quant au véritable chiffre, on ne le connaîtra jamais. Nous avons donné les noms des victimes dont les corps ont été retrouvés, pour prouver que sur soixante-huit il y avait vingt-quatre prêtres, sept personnes attachées aux établissements religieux, trente-cinq soldats, et seulement deux prisonniers appartenant à l’ordre civil. On voit que la révolution veut surtout détruire le clergé et l’armée. Ces deux colonnes renversées, l’édifice s’écroulera de lui-même.

Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, l’éloquent et courageux M. Rousse, a dit, dans un beau discours :

« Parmi tant de victimes, la Commune avait ses préférences : c’est contre le clergé catholique qu’elle avait d’abord tourné sa haine et déchaîné les fureurs populaires.

» ..... Des prêtres sans nombre furent emprisonnés au hasard, sans motif, sans choix, souvent sans mandat, quelquefois sur le signe d’un voisin ou d’un passant.

» – Combien avez-vous arrêté de prêtres, demandait l’un de nous, deux jours avant les massacres, au plus redouté des hommes de la Commune ?

» – Je n’en sais rien, mais pas assez. Si l’on m’écoutait ils y seraient tous.

» ..... Pour voir les prisonniers ordinaires, il ne fallait qu’un peu de persévérance... Mais pour voir les prêtres, on se heurtait à des résistances presque invincibles et l’on pouvait courir quelques dangers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» Hélas ! Ils ne devaient avoir ni juges, ni défenseurs ; mais il leur est resté parmi vous un témoin pour attester leur courage, la sérénité de leurs derniers entretiens, l’émotion avec laquelle, s’oubliant eux-mêmes, ils parlaient des douleurs de la patrie... »

Quelques prêtres prisonniers ont, miraculeusement, échappé au massacre.

Ce sont messieurs :

Bayle, vicaire-général. – Petit, secrétaire général. – Moléon, curé de Saint-Séverin. – Lartigue, curé de SaintLeu. – Bacuès, prêtre de Saint-Sulpice. – Le père Bazin, jésuite. – Perny et Guérin, des missions étrangères. – Les Pères de Picpus Sainta, Besquent, Frezal, Laurent, Juge, aumônier des sœurs aveugles. – Amodru, vicaire de Notre-Dame-des-Victoires. – Carré, vicaire de Belleville. – Delmas, vicaire de Saint-Ambroise. – Depontaillier, vicaire de Belleville. – Guebels, vicaire à Saint-Éloi. – Guillon, prêtre de Saint-Eustache. – Lamazou, vicaire de la Madeleine. – De Marsy, vicaire de Saint-Vincent-de-Paul. – Gard, séminariste à Saint-Sulpice. – Déchelette, séminariste à Saint-Sulpice.

Commençons par les arrestations.

Le 4 avril 1871, l’archevêché fut cerné par les bandits de la Commune. Monseigneur Darboy était prévenu depuis plusieurs jours que sa liberté, sa vie même couraient des dangers. Mais il ne cessait de répéter que l’évêque doit rester avec ses prêtres.

L’archevêque s’entretenait dans son cabinet de travail avec l’archidiacre de Sainte-Geneviève, lorsqu’un capitaine de fédérés, la tête découverte, entra et dit au prélat qu’il avait l’ordre de le conduire à la préfecture de police où le procureur de la Commune l’attendait.

Monseigneur Darboy se leva, prit connaissance du mandat et se mit à la disposition du garde national. Après être resté un instant dans son cabinet de toilette, il revint et dit à M. l’abbé Lagarde, dont l’arrestation n’était pas ordonnée : Monsieur l’abbé, voudriez-vous m’accompagner ? Volontiers, monseigneur, répondit l’archidiacre.

La sœur du prélat, mademoiselle Darboy, qui habitait l’archevêché, entra dans cet instant, et s’agenouillant devant son frère, lui baisa la main. L’archevêque donna sa bénédiction à cette sœur bien-aimée.

La porte s’ouvrit de nouveau, et M. l’abbé Jourdan parut. Il proposa à monseigneur de l’accompagner, et reçut à voix basse quelques instructions de l’archevêque, qui le remercia affectueusement.

Monseigneur Darboy s’avança d’un pas ferme sur le perron. Deux fiacres attendaient dans la cour, entourés de misérable vêtus en gardes nationaux.

L’archevêque entra dans la première voiture avec son archidiacre, l’un des bandits armé se plaça sur le siège près du cocher.

L’archevêché occupé militairement servit de prison à toutes les personnes qui s’y trouvaient au moment de l’arrestation du prélat. Cependant mademoiselle Darboy parvint à sortir, mais fut arrêtée bientôt après.

Parmi les prisonniers gardés à l’archevêché se trouvaient monseigneur Surrat, M. l’abbé Petit, secrétaire général et M. l’abbé Jourdan. Les deux premiers ne tardèrent pas à être amenés à la préfecture de police. M. l’abbé Jourdan resta seul, et surveillé avec une grande rigueur, recevant la grossière nourriture des prisonniers.

On ne sut rien de l’interrogatoire que subit à la préfecture de police l’archevêque de Paris. Raoul Rigault fit publier des détails imaginaires. Mais, quelques heures avant sa mort, monseigneur Darboy eut, dans le préau de la Roquette, une conversation avec M. l’abbé Delmas, vicaire à Saint-Ambroise et qui était au nombre des otages.

M. l’abbé Delmas s’étant informé de la manière dont monseigneur avait été interrogé.

– Ce ne fut pas un interrogatoire, répondit Sa Grandeur. Quand j’arrivai, le citoyen Raoul Rigault, à demi-tourné vers moi, me dit : « Depuis dix-huit cents ans, vous nous embastillez, vous nous torturez ! »

– Je lui répondis : À quoi pensez-vous, mes enfants ?... car ils étaient en grand nombre et parlaient tous à la fois. Ils ne répondirent rien, pas un n’ouvrit la bouche pour répliquer : Nous ne sommes pas des enfants, mais des hommes ; nous ne sommes pas des enfants, mais des magistrats.

– Ils me demandèrent ensuite mes nom et prénoms, après quoi ils écrivirent : Ex-archevêque de Paris.

– Vous ne voulez pas me faire signer cela, je pense ?

– Et pourquoi pas ?

– Parce que d’abord il ne vous est pas plus possible de défaire un archevêque que d’en faire un ; en second lieu, parce que j’ai été, je suis, et je serai jusqu’à la fin de ma vie archevêque de Paris ; en dernier lieu, quand je serais à Pékin, je n’en serais pas moins archevêque de Paris.

Alors ils biffèrent le mot, et le remplacèrent par ceux-ci : Le sieur Darboy qui se dit archevêque de Paris.

Le procureur ordonna ensuite l’écrou de l’archevêque, qui fut enfermé dans la première cellule venue.

L’arrestation de monseigneur Deguerry, curé de la Madeleine, et le martyre de ce digne prêtre sont l’un des plus grands crimes de la Commune.

Âgé de soixante-quatorze ans, l’abbé Deguerry était l’un de ces vaillants vieillards que les infirmités semblent respecter. De haute taille, la tête fièrement posée, la démarche superbe, la voix forte, éclatante parfois, il avait des allures militaires.

Maire de l’arrondissement dont la Madeleine était l’une des paroisses, celui qui écrit cette page voyait chaque jour l’abbé Deguerry plongé dans les bonnes œuvres. Il avait pour les pauvres une véritable passion, cherchait sans cesse de nouveaux moyens pour calmer la souffrance et inondait de charité les misères cachées. C’était en même temps le sage de l’antiquité et l’apôtre chrétien.

Lorsqu’on voit les gens du peuple mettre à mort des tels hommes, on éprouve d’abord un mépris souverain, puis l’esprit de châtiment s’élève, grandit, envahit le cœur, et volontiers l’épée à la main, on ferait justice des assassins ingrats et stupides.

Nous disions que monsieur l’abbé Deguerry avait des allures militaires. L’esprit chevaleresque semblait l’animer. Sa franche loyauté, son courage, sa bonhomie rappelaient les aumôniers d’armée dont il avait fait partie.

En présence des périls, il refusa de se cacher. Il mesurait cependant la gravité de sa position, puisque le 3 avril, il écrivit le beau testament où il parle ainsi des pauvres :... « J’espère aussi de la charité des pauvres, dont l’infortune m’a toujours vivement touché et dont l’assistance m’a toujours occupé et préoccupé, qu’ils prieront pour mon âme... »

Le 4 avril, le curé de la Madeleine montait dans sa chaire pour la dernière fois. À cinq heures du soir, il priait dans son église, lorsqu’il vit le digne et vaillant abbé Lamazou, alors vicaire de la Madeleine. Le curé, interrompant un moment ses prières, dit à l’abbé Lamazou, en lui serrant la main : « La situation devient très-grave, tout est possible, mais Jésus-Christ nous a montré le chemin du Calvaire ; comptons sur sa grâce, et, quoi qu’il arrive, faisons le bien. »

« Il souffrait horriblement des meurtrissures de la France », a écrit l’abbé Lamazou, dans son excellent livre sur la place Vendôme et la Roquette.

La nuit suivante, l’abbé Deguerry fut arrêté dans son modeste presbytère près l’église de l’Assomption, rue Saint-Honoré.

Lui aussi avait refusé d’abandonner sa paroisse, voulant rester sur la brèche jusqu’au dernier moment. Il fut arrêté le jour même où il devait prêcher le sermon annuel de charité pour les pauvres.

En 1871, le mardi saint était le 4 avril. Dans la nuit du mardi au mercredi, vers une heure du matin, l’habitation du vénérable curé de la Madeleine est attaquée par une bande de républicains. Après des sommations, des menaces, la porte est enfoncée. Le concierge et sa femme montrent le plus grand courage, ils supplient l’abbé Deguerry de s’éloigner pour épargner un nouveau crime aux forcenés. L’abbé résiste et se décide enfin, non sans peine, à sortir par une porte latérale. Vêtu d’habits bourgeois, le vieillard franchit un petit mur et descend dans les jardins qui séparent l’église de l’Assomption des archives du ministère des finances. Il monte un escalier dans le bâtiment des archives, et attend le jour, assis sur les dernières marches.

Un garçon de bureau nommé Dupré trouve, dès le matin, monsieur Deguerry dans cet escalier, le reconnaît, lui donne des marques de respect, le couvre de nouveaux vêtements, et le dirige vers une retraite plus assurée.

À peine ont-ils fait quelques pas que l’abbé Deguerry et son guide sont arrêtés par un garde national, et reconduits au presbytère.

Ce garçon de bureau, Dupré, fut aussi conduit en prison, insulté, maltraité ; il y resta cinquante jours et n’en sortit que pour tomber dans la Seine où il se noya. Ce digne homme a laissé un enfant en bas âge.

L’abbé Deguerry se vit donc ramené chez lui. Tout y était au pillage. Les républicains y buvaient le vin de la cave envahie par la foule, les armoires étaient vidées et le butin s’entassait dans une voiture qui attendait à la porte. Le délégué de la Commune volait une bague de prix, retrouvée depuis, et devenue pièce de conviction.

Lorsque le prêtre reparut entre quatre républicains, les insultes, les menaces ne lui furent pas épargnées. On osa le traiter de lâche.

Les voleurs lui prirent même les boucles d’argent de ses souliers. Son linge, son argent, ses livres, ses papiers, ses petits meubles disparurent. Le vieillard ne put emporter que quinze francs.

Sa douleur dut être grande lorsqu’il vit que des femmes qu’il secourait de ses aumônes étaient au nombre des furies. Il y eut même une mégère assez infâme pour jeter par une fenêtre un billet ainsi conçu : Le curé a escaladé le mur du jardin ; il est du côté de la rue Mondovi.

Nous avons remarqué qu’un certain populaire vit autour des casernes aux dépens des soldats, autour des églises aux dépens des prêtres. Cette race mendiante, hypocrite, basse, d’une servilité honteuse, est cruelle aux heures révolutionnaires. Elle égorge les soldats à l’ombre des quartiers, elle assassine les prêtres au seuil des presbytères. Y aurait-il là un mystère d’infamie ? Faut-il penser que la nature humaine descend parfois au-dessous de l’instinct animal ? Les carnassiers les plus féroces reconnaissent la main qui les nourrit.

Le concierge du presbytère, après avoir subi mille outrages, comparut devant Raoul Rigault, et laissa échapper ce cri : Ô mon Dieu ! – Taistoi, imbécile, lui dit le républicain plein de colère, comment oses-tu parler de Dieu ? Il n’y a pas de Dieu ! Notre révolution est faite contre ton Dieu, ta religion et tes prêtres. Il ne doit plus rien rester de tout cela !

Dans sa prison l’abbé Deguerry fut admirable de courage et d’abnégation. M. de Beauvais, médecin de Mazas, écrivait :

« La plus douce, la plus aimable, la plus inébranlable résignation a soutenu ce beau, cet héroïque vieillard, qu’une longue et pénible captivité n’a jamais pu abattre, malgré ses soixante-quatorze ans, malgré les outrages et les chagrins prodigués à ses derniers jours. »

Le baron de Saint-Amand dit encore dans son bel ouvrage sur l’abbé Deguerry :

« Le samedi 20 mai, quatre jours avant la consommation du crime, M. Plou fit à l’abbé Deguerry une dernière visite. Jamais le vénérable prêtre n’avait paru plus majestueux. Un rayon de foi et de lumière illuminait son noble visage, et ce fut dans l’élan, dans l’enthousiasme du martyre, qu’en serrant avec effusion les deux mains de son courageux défenseur, il lui dit, comme suprême adieu, ces paroles qui sont dignes d’être gravées sur sa tombe : Mon cher ami, si je savais que mon sang fût utile à la religion, je me mettrais à genoux pour les prier de me fusiller. »

III

Nous devons rappeler l’arrestation de M. l’abbé Lamazou alors vicaire de la Madeleine, aujourd’hui curé de la paroisse de Notre-Dame d’Auteuil. Ce digne prêtre, malgré les menaces et les périls, n’avait pas cessé un seul jour de remplir les devoirs de son ministère. L’abbé Deguerry était magnifiquement remplacé. Lorsque les églises se fermaient dans Paris, la Madeleine restait ouverte la dernière, la chaire n’était pas désertée, et la voix du prêtre se faisait entendre aussi ferme qu’en aucun temps.

La fin était inévitable, chacun le savait. Dieu a fait un miracle en sauvant l’abbé Lamazou.

Oui, il remplaça magnifiquement l’abbé Deguerry. Nous disons magnifiquement, parce que notre langue n’a d’expressions que pour le courage du magistrat qui tient les balances de la justice, la bravoure du soldat qui frappe de l’épée, l’intrépidité du marin qui monte à l’abordage. Ces vertus méritent l’admiration et font honneur à l’humanité.

Cependant elles n’exigent que l’effort d’une heure. Les applaudissements de la foule, l’éclat d’une action héroïque, le bruit qui remplit l’air, le souffle de la gloire, une exaltation généreuse, enfantent pour ainsi dire ces héros passagers inconnus la veille, oubliés le lendemain. Magistrats et gens de guerre connaissent ces minutes fugitives où le cœur devient si grand que l’homme en est transformé. Boissy d’Anglas et le chevalier d’Assas ont connu ces élans du cœur. Admirons de tels hommes, et apprenons leurs noms à nos enfants.

Mais apprenons-leur aussi qu’il est d’autres gloires ici-bas que celles qui brillent, que celles qui retentissent, que celles proclamées par l’histoire.

Un prêtre est en présence de la mort, non pas durant une heure ou un jour, mais pendant de longues semaines ; il est entouré de misérables aveuglés par l’ignorance, égarés par le mensonge, abrutis par tous les vices ; ces êtres devenus féroces sont là debout près de ce prêtre. Leurs regards plongent dans ses yeux, leurs pas suivent ses pas, ils épient ses actions, écoutent ses paroles, l’enveloppant pour ainsi dire dans leur haine farouche. Des cris sinistres troublent son sommeil, sa présence près d’un ami compromet cet ami ; son habit est voué aux malédictions, aux haines et aux vengeances.

Cela rappelle les premiers chrétiens qui, amenés au cirque, étaient livrés aux bêtes ! Mais les bêtes de l’antiquité donnaient à l’agonie une plus courte durée.

Eh bien ! des prêtres, et parmi eux l’abbé Lamazou, eurent de longues agonies. Ils accomplirent leur devoir jusqu’à la fin, c’est-à-dire jusqu’au 19 mai.

L’abbé Lamazou était dans l’église de la Madeleine. Ceux qui venaient pour l’arrêter se précipitèrent sur lui tenant leurs revolvers tantôt sous sa gorge, tantôt contre sa poitrine, et lui jetant à la face les injures les plus grossières, Je traitant de bandit, de canaille, de crapule, d’assassin.

L’un de ces misérables en essayant d’ajuster son arme criait : « C’est toi, ignoble canaille, qui fais assassiner par les chouans de Versailles les patriotes de Paris ! Les prêtres sont les bourreaux du peuple : il faut tous les fusiller. »

Cette arrestation dura deux heures, et M. l’abbé Lamazou eut du moins la consolation de voir plus de cent cinquante femmes réunies à la porte de l’église, protester hautement contre l’horrible tyrannie de la Commune. Ce rassemblement de femmes causa une telle frayeur aux lâches scélérats qui arrêtaient le prêtre, qu’ils envoyèrent demander du renfort à la caserne de la Pépinière.

Nous retrouverons M. l’abbé Lamazou à la prison.

Le récit des autres arrestations viendra se placer naturellement dans les drames que nous voulons rappeler.

La Commune, qui était l’une des formes de la république, voulait anéantir le catholicisme et supprimer jusqu’à l’idée de Dieu.

Prouvons-le par quelques exemples.

À l’église de Ménilmontant, la citoyenne Lefèvre fut applaudie pour avoir proposé, dans le club, de miner l’église de Notre-Dame, d’y enfermer autant de prêtres et de religieuses qu’elle en pourrait contenir, et puis de faire sauter le tout.

À Sainte-Elisabeth, le citoyen Viard, membre de la Commune et ministre du commerce, proposa cette motion : « Avant toutes choses, il faut nous débarrasser de la race ignoble des prêtres. Que chacun de nous en tue un, et demain il n’y en aura plus. »

Au même club, la citoyenne Leblanc s’écriait : « Il faut écorcher les prêtres tout vifs et faire des barricades avec leurs corps. »

À Saint-Germain-l’Auxerrois, un garde national parvint à se hisser jusqu’à la statue de la sainte Vierge, lui fit d’un coup de baïonnette une ouverture dans la bouche et y plaça sa pipe allumée.

À l’église de la Trinité, une matelassière de la rue Saint-Lazare s’efforçait de démontrer qu’il n’y a pas de Dieu. « La religion, dit-elle, est une comédie arrangée par les hommes, et Dieu n’existe pas..... s’il existait il ne me laisserait pas parler ainsi. Alors, c’est un lâche..... »

Dans l’église de Saint-Germain-l’Auxerrois, ils avaient arraché l’enfant Jésus des bras de la Vierge, et ils criaient en délire : « Passez le gosse par ici, on veut l’embrasser... ouvrez sa gueule pour voir s’il a fait ses dents. » Enfin, un fédéré planta la sainte image au bout de sa baïonnette, et les autres s’amusèrent à la briser !...

À Saint-Vincent-de-Paul, les fonts baptismaux furent transformés en water-closet...

Le 10 avril, après avoir arrêté le clergé de Montmartre et fermé l’église, la Commune fit placer sur la porte l’affiche suivante :

« Attendu que les prêtres sont des bandits et que les églises sont des repaires où ils ont assassiné moralement les masses en courbant la France sous la griffe des infâmes Bonaparte, Favre et Trochu, le délégué civil des carrières près l’ex-préfecture de police ordonne que l’église de Saint-Pierre de Montmartre soit fermée et décrète l’arrestation des prêtres et ignorantins.

» Signé : LE MOUSSU. »

Nous pourrions multiplier ces citations, nous pourrions montrer cette affiche sur la porte d’une église : baraque à vendre, curé à pendre. ‘Mais détournons les yeux de ces immondices qui soulèvent le cœur.

« Vous serez en butte à la haine de tout le monde à cause de mon nom. (Math. X, 22) »

IV

On se demande comment ces prêtres, gens de bien, hommes pacifiques, esprits studieux, caractères doux, âmes tendres, pouvaient supporter les rigueurs de la prison. L’un d’eux répond pour tous, et la réponse se trouve dans la dernière lettre du P. Clerc :

« Ah ! prison, chère prison, toi dont j’ai baisé les murs en disant : Bona crux ! quel bien tu me vaux ! Tu n’es plus une prison, tu es une chapelle, tu ne m’es plus même une solitude, puisque je n’y suis pas seul, et que mon Seigneur et mon roi, mon maître et mon Dieu y demeure avec moi. Ce n’est plus seulement par la pensée que je m’approche de lui, ce n’est plus seulement par la grâce qu’il s’approche de moi ; mais il est réellement et corporellement venu trouver et consoler le pauvre prisonnier..... »

Ainsi, d’un côté le crime et ses horreurs, de l’autre la vertu et ses sublimes aspirations. Cette page de notre histoire a été lue, mais a-t-elle plongé le lecteur dans cette profonde méditation qui transforme les hommes et les choses ?

Il nous semble que le monde a repris un peu trop promptement son train de vie. Quelquesuns des assassins ont été frappés par la loi, quelques prêtres sanglants et meurtris sont remontés aux autels, mais la foule ne s’est pas arrêtée un seul jour. Elle a poursuivi sa route, entendant toujours les mêmes cris sinistres répétés par les échos de la révolution, assistant distraite et presque indifférente au passage du prêtre sorti vivant de la fournaise. Les petits enfants de Paris ne s’arrêtent pas en voyant l’abbé Lamazou et ses compagnons, pour s’écrier comme les enfants de Ravenne à la vue de Dante : voici celui qui revient de l’enfer !

Les temps sont aux indifférences pour ne pas dire aux lâchetés. Chacun pour soi, chacun chez soi, est la devise mise en honneur par l’égoïsme et la peur.

On transige avec le crime qui s’abrite sous le manteau troué de la politique, car nous avons inventé le crime politique entouré de circonstances atténuantes. On éprouve une pitié philanthropique pour les assassins, les incendiaires ; on a des pardons pour les voleurs et les pillards, tandis que le mot sacrilège disparaît de notre langue.

Le monde lit le récit des horreurs de la Commune avec une curiosité assaisonnée d’émotions, il voit là le drame comme aux querelles des Guelfes et des Gibelins.

Il ne sent pas la terre trembler sous le sol des villes ; il n’entend pas les sourds grondements de la tempête qui secoue les forêts ; il ne voit pas la lueur de la torche dans les réduits du vice. Le monde ne songe qu’à la journée qui s’écoule ; hier est oublié, demain n’est pas prévu.

Cependant nos ennemis, en nous déclarant la guerre, ont fait connaître leurs pensées et mis à découvert tous leurs projets.

Un an avant la guerre, au mois de juin 1869, le grand meeting de Charing-Cross entendit cette déclaration de Vesinier, qui fut plus tard membre de la Commune de Paris :

« Il nous faut vaincre ou mourir. Pour cela, il nous faut hardiment nier Dieu, la famille et la patrie. »

» Il faut soustraire nos enfants au joug abrutissant des prêtres ! des rois et de la nationalité (Applaudissements).

» Nier Dieu, c’est affirmer l’homme unique et véritable souverain de ses destinées ; c’est tuer le prêtre et la religion. La négation de la Divinité, c’est l’homme s’affirmant dans la force et la liberté (Applaudissements).

» Nier la famille, c’est affirmer l’indépendance de l’homme dès le berceau, c’est arracher la femme à l’esclavage où l’ont jetée les prêtres et une civilisation pourrie (Applaudissements frénétiques).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Par respect pour le lecteur et dans l’intérêt de la pudeur, nous supprimons ce qui concerne le père et la mère.) Cette partie du discours, dont le cynisme est effrayant, fut couverte d’applaudissements.

» La société est mauvaise : donc il faut la changer.

» Travailleurs de tous les pays, à l’œuvre !

» Guerre impitoyable au capital, à la propriété et à tous les gouvernements qui les protègent ! Le droit au travail pour tous, la propriété à tous, voilà notre but.

» Pour y parvenir, nous n’épargnerons rien ; nous combattrons, nous mourrons, s’il le faut, à l’ombre du drapeau rouge, étendard du socialisme et de la Commune (Hourras enthousiastes). »

Voilà la race immonde, stupide, ignorante, à laquelle un gouvernement faible abandonna Paris et les forts, la grande ville et sa banlieue.

Les honnêtes gens forcés de rester à Paris n’eurent pas même un point de ralliement.

Hommes politiques et administrateurs, pouvoir judiciaire et police, tout disparut en une heure à la suite de quelques rassemblements en désordre. Seul le prêtre resta dans son église.

Il n’y eut donc dans Paris, pour représenter le principe d’autorité, pour protéger la famille et la propriété, pour faire entendre la parole de la France, il n’y eut qu’un seul homme : le prêtre.

Cet homme accomplit un devoir suprême envers la société et rendit à la civilisation le plus grand des hommages.

Nous ne parlons pas de sa mission divine, mais seulement de son action au point de vue purement humain.

Le jour vint où le prêtre fut emprisonné. Le titre d’otage était synonyme de condamné à mort.

Le gouvernement qui voyait tout, qui savait tout, car de Paris à Versailles les relations étaient constantes, le gouvernement, disons-nous, connut les arrestations des otages et la longue détention de quelques-uns d’entre eux.

Ce gouvernement devait-il se désintéresser ? N’avait-il qu’à assister impassible au long martyre des prêtres ?

Nul écrivain, à notre connaissance, du moins, n’a examiné cette question. Il ne faut pas se dissimuler qu’elle est délicate, si l’on cherche des solutions dans le droit des gens ou le droit de la guerre. Mais le gouvernement nous semble s’être placé à un autre point de vue. Suivant les probabilités, on a dû invoquer la raison d’État, on a prêté l’oreille aux perfides conseils de la politique ; on a craint d’entrer dans une voie d’échanges qui aurait imprimé à la Commune un caractère qu’il semblait logique et prudent de lui refuser. Mais aucune législation, aucun document officiel ne pouvait être invoqué par le gouvernement, car il n’existe rien sur cette matière. Nous en sommes encore à cette pensée de Plutarque dans la vie de Camille : « La guerre elle-même a ses lois dans l’esprit des honnêtes sens. »

La législation pouvait en être invoquée en ce qui concerne les otages. Il est vrai qu’en 1790, le conseil des cinq cents adopta la fameuse loi des otages, aussi cruelle qu’injuste, et monument de la stupidité révolutionnaire. Cette loi des otages n’était que la reproduction de la loi des suspects. Après le 18 brumaire, Napoléon s’empressa d’abolir la législation des otages ; donc elle n’existait plus lorsque les prêtres furent emprisonnés en 1871.

Le gouvernement d’alors ne pouvait remonter jusqu’au moyen âge, pour rechercher la qualité d’otage. S’il l’eût fait, il aurait été prouvé que l’otage, de hospes hôte, se donnait volontairement, et ne se prenait point par la force ; que l’otage, hôte, était traité avec tous les égards qu’impose l’hospitalité.

La Commune considéra les otages comme des prisonniers faits sur le champ de bataille ; les prêtres eurent le caractère de complices des Versaillais ; les révolutionnaires de Paris les considérèrent comme agents du gouvernement contre lequel ils étaient en révolte.

Le ministère qui combattait la Commune se composait d’hommes éclairés, habiles politiques, rompus dès longtemps aux intrigues des partis, habitués à diriger les menus évènements, à discourir avec élégance, à tourner les difficultés, en louvoyant autour des écueils. Presque tous se flattaient d’avoir conduit avec adresse des barques légères sur les vagues agitées des fleuves. Mais lorsque la tempête les eut jetés en pleine mer au milieu des flots déchaînés, lorsqu’ils ne virent que des gouffres béants, tous furent aveuglés par les éclairs qui sillonnaient la nue.

Il aurait fallu de grands cœurs, des caractères d’une hauteur prodigieuse, des âmes fortement trempées, pour mesurer le péril et le vaincre. On ne trouva que l’esprit, l’éloquence, l’indécision, le scepticisme et l’extrême prudence de la timidité ambitieuse.

Reprendre Paris rut l’unique souci du gouvernement. C’était œuvre militaire qu’accomplirait le soldat. Mais le côté moral resta dans l’oubli.

Le premier devoir du gouvernement était de protéger la vie des prêtres, le second de monter à l’assaut des remparts. Ces prêtres avaient accompli leur mission en demeurant au poste qui leur était confié ; ils avaient été honorés de ce poste par la loi, dans l’intérêt du pays et des familles. Toucher à ces prêtres était une atteinte à la religion et à la société.

À quelque prix que ce fût, on devait donc arracher les otages aux assassins. C’était un hommage éclatant rendu à Dieu dont les prêtres étaient les ministres.

Si un ambassadeur, si un député eussent été arrêtés comme otages, le gouvernement eût-il courbé la tête devant l’audace de l’attentat ?

Il fallait accepter tous les échanges proposés par la Commune, il fallait même provoquer ces échanges. Nous étions assurés d’avoir le dernier mot, et par conséquent, aucune conséquence ne pouvait être redoutée.

On aurait dû faire savoir à ceux qui assassinaient Paris que si un seul prêtre était mis à mort, tous les membres de la Commune, sans en excepter un seul, seraient fusillés le jour de l’entrée des troupes dans la capitale. Il fallait, non-seulement le dire, mais le faire à la face de l’Europe. Les peuples étrangers auraient su alors que la France est un pays où les honnêtes gens ont des cœurs et des bras.

Sous de vains prétextes, on livra le clergé de Paris aux scélérats de la Commune. Cette page de notre histoire est l’une des plus cruelles pour notre génération, parce que la postérité y verra peut-être, mais à tort sans doute, une faiblesse voisine de la complicité.

Le gouvernement ne comprit pas l’étendue et l’élévation de sa responsabilité devant le monde entier. Il crut que la vie de quelques hommes était seulement en question. Il n’aperçut pas, derrière ces hommes, l’Église de France enveloppée d’un voile de deuil, tous les fidèles abîmés de douleur, et dans le lointain, au-delà des monts, cette grande figure de vieillard qui est la papauté, et dont les larmes inondaient la terre.

Malgré soi, chacun se souvient des jours de 1793, jours à jamais maudits qui virent les faibles Girondins aider les Montagnards à conduire la royauté sur l’échafaud.

Le mot de M. Thiers s’est donc réalisé : « La république finit toujours par glisser dans le sang ou dans l’imbécillité. »

Cet autre mot – celui-là de Louis Veuillot, – se dresse alors devant nous : « Le monde est la mer, la vérité est le navire ; il faut vivre sur le navire ou périr sous les flots. »

Mais qu’avons-nous besoin de continuer ces réflexions ? Nous n’avons pas à défendre les prêtres emprisonnés, ils sont notre gloire, notre bonheur, notre consolation et notre espérance.

Bornons-nous à montrer les tombes de ceux qui ne sont plus, à dire comment ils sont descendus dans ces tombes, puis nous invoquerons la justice de Dieu.

V

Le 24 mai 1871, l’armée française, après un long siège, cheminait dans Paris avec une sage prudence. Les gens de la Commune, exaspérés par la peur, décidaient que tous les otages, au nombre de plus de trois cents, seraient mis à mort. Au milieu du trouble, le crime ne put s’accomplir entièrement.

Ce jour-là, 24 mai, à midi, les prêtres enfermés à la prison de la Roquette descendirent dans la cour. Ils purent se voir et s’entretenir pour la première et la dernière fois.

Monseigneur Darboy parut le premier, et chacun put remarquer les ravages produits dans l’état de l’archevêque par une longue captivité. Ses souffrances avaient obligé les médecins à lui poser la veille un vésicatoire ; sa barbe qu’il ne rasait plus le rendait presque méconnaissable.

Monseigneur Darboy parut donc le premier dans la cour de la prison. L’abbé Deguerry le suivait de près, et chacun put remarquer que le curé de la Madeleine avait conservé toutes ses forces et toute sa liberté d’esprit. Les prêtres qui se trouvaient dans la cour entourèrent l’archevêque. Là étaient : monseigneur Surat, le P. Olivaint, M. Bayle, M. Petit, secrétaire général de l’archevêché, M. Moléon, curé de Saint-Séverin, M. l’abbé Lamazou, alors vicaire de la Madelaine, M. l’abbé Amodru, vicaire à Notre-Dame-desVictoires, l’abbé Delmas, vicaire à Saint-Ambroise, et d’autres encore.

L’archevêque de Paris et M. l’abbé Deguerry ne semblaient plus avoir de craintes sur leur avenir. Ils avaient su que la Commune avait eu le projet de sacrifier les otages, mais ils considéraient ce projet comme abandonné.

Longtemps enfermés à Mazas et transportés depuis peu à la Roquette, MM. Darboy et Deguerry ignoraient à quel degré de folie étaient parvenus les révolutionnaires.

L’archevêque de Paris qui, malgré ses souffrances avait conservé toute sa lucidité d’esprit, causa longtemps à haute voix avec l’abbé Lamazou. Monseigneur se montra souriant et plein d’une confiance que ne partageaient pas les autres prêtres arrêtés plus récemment.

À deux heures et demie, monseigneur Darboy prononçait ces paroles : « .... Au demeurant, j’ai une confiance entière dans la bonté de Dieu et le témoignage de ma conscience. »

Le gardien ordonna de rentrer dans les cellules. À trois heures chaque prêtre était en prières.

Vers sept heures du soir un bruit formidable se fit entendre dans les cours et les corridors. Des hommes en armes pénétraient dans la prison, et l’on entendit une voix crier : « Les royalistes assassinent les républicains ! c’est horrible ! Il faut que cela finisse » »

Cet homme, émissaire de la Commune, monta au premier étage du bâtiment de l’ouest, suivi de fédérés armés de fusils, de revolvers et de sabres. Après avoir rangé son monde, le misérable tira de sa poche une feuille de papier sur laquelle se voyait une longue liste de noms propres. Quelques-uns de ces noms étaient marqués au crayon rouge. L’homme jeta les yeux sur le papier, et d’une voix forte fit entendre cet appel : Citoyen Darboy ; – citoyen Deguerry ; – citoyen Bonjean ; – citoyen Ducoudray : – citoyen Clerc ; – citoyen Allard.

Tous se présentèrent à l’instant et se trouvèrent en présence de quelques brutes armées de fusils et de grands sabres.

On connaît l’archevêque de Paris et l’abbé Deguerry. Près d’eux se tenait le P. Ducondray, âgé de quarante-quatre ans, docteur en droit et fort instruit ; le P. Ducoudray appartenait à la compagnie de Jésus. Tous les anciens élèves de la rue des Postes se souviennent du supérieur de cet établissement si utile à l’armée.

Le P. Ducoudray avait été arrêté dans la nuit du 4 avril, par les gens de la Commune, qui pillèrent la maison et le conduisirent en prison, avec les PP. Ferdinand Billot, Émile Chauveau, Alexis Clerc, Anatole de Bengy, Jean Bellanger, Théodore de Bégnon, et Jean Tanguy, les FF. Benoît Darras, Gabriel Dédébat, René Piton, Pierre Lefalher et sept domestiques.

Le P. Elesban de Guilhermy fut oublié dans le jardin de l’établissement, où régnait l’obscurité.

Le P. Clerc était ancien élève de l’école polytechnique et ancien officier de marine. Après treize ans de services, cet homme remarquable entra dans la compagnie de Jésus. Il atteignait à peine sa cinquante-deuxième année.

L’abbé Allard, missionnaire apostolique, s’était dévoué pendant le siège, et les blessés le voyaient sans cesse aux ambulances où il soulageait les misères.

Près des cinq victimes appartenant à l’Église se trouvait M. Bonjean qui se montra ferme et plein de dignité.

On se mit en marche.

Mgr Darboy donnait le bras à M. Bonjean.

L’abbé Allard marchait en tête récitant les prières des agonisants. On entendait à peine sa voix, tant les cris des assassins, les injures qu’ils adressaient aux victimes, les imprécations, les infernales grossièretés retentissaient dans les corridors de la prison.

On descendit un escalier de service qui conduit à une petite cour au bas de l’infirmerie.

– Fusillons-les ici, dit l’un des républicains.

– Non, dit un autre, c’est trop en vue.

Après un temps d’arrêt fort court pendant lequel les bandits cherchaient à s’entendre, monseigneur Darboy se mit à genoux et pria, puis il donna sa bénédiction. Les victimes s’agenouillèrent. Alors on poussa brutalement les prêtres vers le chemin de ronde, en redoublant d’injures.

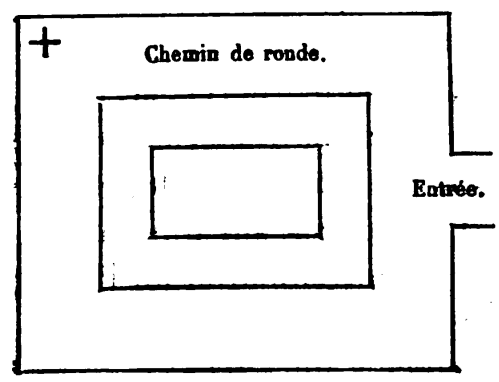

On s’arrêta dans le chemin de ronde.

Si vous tracez un carré, vous connaîtrez le lieu du crime par la croix qui est à l’angle supérieur gauche.

Il était huit heures du soir.

– Ici, dit l’un des misérables. On s’arrêta de nouveau.

Les prisonniers furent poussés vers le mur et autant que possible séparés les uns des autres. Immédiatement des coups de feu retentirent. D’abord six décharges d’ensemble ressemblant à des feux de peloton, puis des coups isolés.

Ils étaient morts.

Monseigneur Darboy avait trois balles dans la poitrine et la main droite brisée. L’abbé Deguerry, après avoir déboutonné sa soutane, était tombé percé de deux balles, l’une dans la tête, l’autre dans les poumons. Ses vêtements ruisselaient de sang. M. Bonjean avait été traversé de vingt balles, il vivait encore après la dix-neuvième, et il fallut lui donner le coup de grâce en lui déchargeant un fusil dans l’oreille gauche.

L’archevêque, quoique blessé, ne tomba pas de suite malgré deux balles. Un des assassins s’avança, et lui tira à bout portant un coup de pistolet.

Les corps gisaient à terre, dans l’ordre suivant : à l’angle du mur, le père Allard, puis les PP. Clerc et Ducoudray, l’abbé Deguerry, M. Bonjean et l’archevêque. Ces corps restèrent ainsi quelques heures dans la poussière sanglante.

Enfin on plaça les six cadavres sur une petite charrette à bras, et ils furent conduits au PèreLachaise et jetés pêle-mêle dans la fosse commune, sans cercueils et sans linceuls.

Le visiteur peut voir dans le mur qui reçut un grand nombre de balles une plaque de marbre blanc, bordé de noir, sur laquelle sont gravés les noms des six victimes.

M. l’abbé Lamazou, qui était emprisonné à la Roquette, rapporte ceci :

« Après ce crime sans nom, un des assassins disait aux gardiens Pinet et Bourguignon, en leur montrant un pistolet : Voyez, il est encore fumant, je viens de m’en servir pour donner le dernier coup au fameux archevêque. Un autre disait en quittant le lieu du crime : Cette vieille canaille de Darboy ne voulait pas mourir, il s’est relevé trois fois, et je commençais à avoir peur de lui.

» Sur la place de la Roquette, ces misérables disaient à qui voulait les entendre : Nous venons de gagner cinquante francs. »

Avant de transporter les corps à la fosse commune, on les avait dépouillés en partie, foulés aux pieds, outragés, écrasés à coups de crosse.

Lorsque le crime fut consommé, les assassins coururent aux cellules des victimes pour les piller. L’argent disparut, les papiers jetés au feu emportèrent les précieux documents indispensables à l’histoire.

Les trois cents otages réunis à la Roquette étaient tous condamnés à mort par un ordre signé : Th. Ferré. Cet ordre portait la date du 24 mai. Des circonstances imprévues empêchèrent l’exécution immédiate de cet ordre. De cinq à huit heures du soir l’ordre fut renouvelé, ainsi que le 16.

Mais on se bornait à des assassinats particuliers ; ainsi la justice a retrouvé cette sentence : Bressolles (Ferdinand) – gendarme, écroué à la maison d’arrêt de la Bequette, sera immédiatement passé par les armes.

Signé : E. GOIS.

Ce malheureux gendarme arraché de sa cellule fut conduit près du mur de la prison et fusillé par un peloton aux ordres du citoyen Deschamps.

Ce Deschamps a été condamné à mort par le 8e conseil de guerre et exécuté à Satory. Quant à l’assassin E. Gois, il vit en Angleterre dans une grande aisance, enrichi par ses vols et pillages.

M. Jecker fut mis à mort dans la cour de la prison. Un garde national réfractaire fut aussi passé par les armes.

Le vendredi 26 mai, la Commune résolut de mettre le feu à la Roquette, afin d’y griller les prisonniers. Les progrès de l’armée française dans Paris, le trouble extrême des gens de la Commune, l’effarement de ces républicains, imprimèrent aux résolutions quelque chose d’indécis qui sauva. Une partie des otages, encore détenus à la Roquette.

Beaucoup de chefs de cette république fuyaient en secret vers Saint-Denis, d’où, protégés par leurs complices les Prussiens, ils gagnaient les frontières.

VI

Le vendredi 26 mai, vers midi, un envoyé de la Commune s’arrêta au premier étage du bâtiment de l’ouest, et s’écria : Citoyens, attention à l’appel ! Ici, il nous en faut quinze.

Parmi ceux qui répondirent à l’appel figuraient le P. Olivaint, le P. Caubert et le P. de Bengy, jésuites. L’homme qui faisait l’appel ne pouvait lire le nom de Bengy prenant le B pour R, et N pour U, il balbutiait. Le P. Bengy s’avança en souriant de mépris et dit : Il doit y avoir Bengy, c’est moi.

Après les prêtres, on appela les soldats.

Trente-cinq gendarmes, des fantassins, des cavaliers, des officiers de paix, des gardes de Paris se placèrent sur deux rangs. Ils avaient été arrêtés le 18 mars aux buttes Montmartre. Nous avons donné le nom de ces braves gens au commencement de ce chapitre.

Quarante-sept prisonniers furent réunis dans la cour de la Roquette. La porte s’ouvrit et le cortège se mit en marche, à quatre heures et quelques minutes. Une cantinière coiffée d’un képi marchait la première sur un cheval volé. En avant, à cinquante pas, un homme également à cheval, tête nue, annonçait à haute voix que ces captifs avaient été pris le matin, les armes à la main, près de la Bastille, dans les troupes royales de Versailles, et qu’ils allaient être fusillés à Belleville.

Les prisonniers marchaient en file sur deux rangs, entourés de gardes nationaux du 173e bataillon, au nombre de cent cinquante. Il y avait aussi des enfants perdus de Bergeret qui étaient les infâmes des infâmes, comme il y a dans l’armée les braves des braves. Une foule de gens armés, ivres pour la plupart, suivait l’escorte et formait une bruyante arrière-garde.

Quatre ou cinq prêtres seulement étaient en soutane, plusieurs marchaient tête nue et en pantoufles, n’ayant pu rentrer dans leurs cellules après l’appel qui les avait surpris en prières ou écrivant sur leurs grabats.

À peine sortis de la Roquette, on rencontra des chasseurs et des artilleurs au service de la Commune qui, pour se venger de leur défaite, voulaient fusiller de suite les prisonniers. On discuta et il fut décidé que la justice du peuple devait être calme !

Au commencement la marche était relativement paisible, les habitants effrayés fermaient portes et fenêtres sans insulter les prisonniers. Mais sur le boulevard extérieur, l’homme qui était à cheval, en avant, appela les ouvriers d’une fabrique, et leur adressa un discours épouvantable. Alors, hommes, femmes, enfants, exaltés jusqu’au délire, jettent des cris de mort et se précipitent tumultueusement sur l’escorte pour massacrer les prisonniers. Les gardes nationaux repoussent les assaillants, et après un arrêt de quelques minutes, la colonne peut reprendre sa marche. Mais la foule augmente à chaque pas, elle est furieuse, et charge les gardes. Les femmes se font remarquer par leurs cris et leurs gestes. Elles sont armées de fusils et de pistolets. Tout en trébuchant, ces harpies pénètrent dans les rangs d’où l’on ne peut les écarter sans peine.

Après avoir suivi la rue de Puebla, la colonne arrive à la rue des Rigolles, d’où l’on pénètre dans la mairie de Belleville. On s’y arrête pendant une demi-heure. Les cris du dehors deviennent de plus en plus féroces.

Sur les murs ces mots frappent les yeux des captifs : Liberté, égalité, fraternité.

Il y a dix-huit siècles que le Christ apporta sur la terre la liberté, l’égalité et la fraternité. Par ces paroles les hommes furent affranchis ; mais aveugles, ingrats et cruels, ces hommes délivrés du joug ont transformé en instrument de supplice les trois mots que leur avaient enseignés les premiers chrétiens.

Celui qui trace ces lignes a, comme les PP. Caubert, Olivaint et de Bengy, suivi le long chemin du calvaire. Traîné à travers les rues de Paris par une multitude féroce, il s’est vu outragé, menacé de mort, frappé à coups de crosse. Ses vêtements ont été déchires, son uniforme mis en lambeaux, ses décorations arrachées ; il a senti dans ses cheveux et sur son visage les mains fangeuses des assassins ; il a respiré le souffle empoisonné d’une populace qui tourbillonnait autour de lui. Enfin, il a vu, pendant deux heures, la mort sous son aspect le plus hideux, eh bien ! il a pu tout oublier de cette longue agonie, tout excepté les mots : Liberté, égalité, fraternité. Ses regards les rencontraient sur tous les monuments. Ces mots scintillent à ses yeux comme des charbons ardents ; il ne peut plus les voir sans leur cortège de cris sinistres, de blasphèmes, de furies, d’ivresse sanglante et de tyrannie.

Ces malheureux captifs lurent donc ces mots sur tous les murs.

Ranvier est à la mairie et donne des ordres. Les prisonniers, toujours avec leur escorte considérablement augmentée de tous les scélérats du quartier, sortent de la mairie par la grille de la rue de Belleville. Un membre du comité des cinq crie à haute voix : « Allez, fusillez-moi ces hommes-là ! »

Une cantinière, le revolver à la main, semble prendre le commandement, elle se place en tête, et donne des ordres. Une musique militaire arrive et joue des airs d’opéra ; cette musique précède la colonne. Des clairons et des tambours font entendre des fanfares. Les cris de vive la République ! se mêlent aux instruments.

Les gendarmes marchent les premiers la tête haute. Ils jettent des regards d’écrasant mépris sur cette vile multitude qui, si souvent, tremblait de peur à la vue d’un chapeau de gendarme.

Les prêtres récitent les prières des agonisants. Le P. Caubert donne le bras au P. Olivaint, le P. de Bengy les suit fièrement. Jamais homme ne marcha vers la mort avec plus de grandeur, il semble redresser le front, et sa taille paraît plus élevée. Le P. de Ponlevoy a dit que le P. de Bengy avait le cœur au large.

Accablés de fatigues, assourdis par un bruit formidable, les otages se soutiennent à peine. C’était bien réellement le calvaire, et la croix qu’ils portaient brisait ces corps endoloris par la prison.

Pendant la marche dans la rue de Belleville, à la hauteur du no 229, un passant s’approche d’un garde national de l’escorte et lui dit : « Où mène-t-on, ces gens-là ? » – « On les conduit au ciel », répond le garde, puis il s’éloigne. Ce spectacle avait peut-être converti cet homme.

On arrive à la rue Haxo. Une sorte d’hésitation se fait remarquer. Un jeune homme prononce quelques paroles, et fait tournoyer son fusil, en provoquant au massacre. On hésite encore, lorsqu’un autre jeune homme s’élance et ordonne la marche en avant.

Une charretée passe, un orateur s’élance sur la banquette et dit : « Citoyens, votre dévouement méritait bien une récompense, voici des victimes que nous vous livrons pour vous payer de vos sacrifices ! À mort, à mort ! »

Des milliers d’échos répétèrent ce cri. Un homme vêtu en artilleur et portant les galons de brigadier se place à la porte de la cité Vincennes, où passent les prisonniers. À chacun d’eux il assène un coup de poing. Le P. Tuffier, jésuite, assommé par ce coup, tombe, et sa tête frappe les pierres au point de l’étourdir. On le fait relever à coups de crosse et à coups de pied.

Le cortège atteint la grille du deuxième secteur, siège de l’état-major des légions de Belleville et de Ménilmontant. Il est cinq heures et demie ; l’agonie a duré six quarts d’heure. On entre dans l’intérieur du secteur envahi déjà par une masse flottante qui jette les cris tumultueux de vive la République ! à mort les curés ! à mort les gendarmes !

Alors les coups succèdent aux insultes, on frappe les prisonniers, on les déchire, on leur crache au visage, on souille leurs vêtements.

Les prêtres sont refoulés vers le mur du fond, les gendarmes restent devant.

Deux officiers richement galonnés arrivent et prennent la parole. Ils veulent gagner du temps et proposent de retarder l’exécution. Ils sont entourés, menacés d’être fusillés, et ne parviennent à s’échapper qu’après de grands efforts. Un autre officier monte sur le mur de soubassement, et, le sabre à la main, fait une sorte de discours pour demander la mort des prêtres et des gendarmes.

Six heures sonnaient à une horloge voisine, lorsqu’une cantinière tira un coup de pistolet sur les victimes. Ce fut le signal.

Aucune langue humaine ne saurait peindre ce qui se passa. Ce ne fut pas une exécution, ni même un assassinat. Cette chose n’a pas de nom.

Deux ou trois cents coups de fusil se firent entendre successivement, puis il y eut une sorte de feu de peloton sans ensemble, mais formidable. Alors commença le massacre individuel. Les gardes nationaux, le peuple qui suivait, beaucoup de femmes, un grand, nombre d’enfants, poussant tous des hurlements sauvages, se précipitèrent sur les mourants et les morts, achevant les premiers, écrasant les seconds à coups de talons et à coups de crosse, poignardant avec des couteaux, traînant les cadavres par les pieds, écrasant les têtes sous les pierres. Une immense clameur s’élevait, les détonations se mêlaient aux cris aigus des assassins et aux plaintes douloureuses des martyrs. Des femmes à cheval sur le mur, les cheveux en désordre, brandissaient des armes, en insultant les victimes et en applaudissant les assassins.

Ils piétinaient dans des mares de sang ; ce sang avait rougi leurs vêtements et leurs mains.

Toutes les victimes étaient mortes depuis assez longtemps et cette orgie durait toujours. Ils frappaient, ils mutilaient, ils écrasaient les cadavres.

Cet accès de folie furieuse dura jusqu’à sept heures. Alors, ils allèrent se laver les mains dans les ruisseaux de la rue, laissant les cadavres étendus sur le sol. Les corps y restèrent jusqu’au lendemain. À midi, deux fédérés précipitèrent ces restes informes dans une sorte de caveau ou fosse d’aisance placé au-dessous du lieu de l’exécution.

Lorsque l’exhumation se fit, on trouva quarante-sept corps. L’un d’eux était traversé de soixante-neuf balles.

Le P. Olivaint était né en 1816. Ancien élève de l’école normale, il possédait une instruction fort rare.

Le P. Caubert avait soixante ans. Après avoir fait son droit, il exerça pendant sept années l’office d’avocat au barreau de Paris. « Humble et modeste dans sa vie, il a été magnanime dans sa mort », a dit le P. de Ponlevoy.

Le P. Anatole de Bengy était le troisième des quatorze enfants de M. Philippe de Bengy, président de chambre à la cour royale de Bourges, démissionnaire en 1830. Anatole de Bengy, né en 1824, avait été aumônier militaire dans l’armée de Crimée.

Il offrit de nouveau ses services en 1870, suivit l’armée jusqu’au siège de Paris et devint aumônier de la huitième ambulance.

Le P. de Bengy était une nature sympathique, il attirait les cœurs, il inspirait confiance et affection, il avait un prodigieux rayonnement.

Son caractère gai, sa bonne humeur ne se démentaient jamais au milieu des périls et des fatigues. Courageux et bon, spirituel et modeste, il arrachait au maréchal Bosquet cette exclamation : « Par ma foi, s’il y a beaucoup de jésuites de cette trempe, vivent les jésuites ! »

Les lettres du P. de Bengy respirent la joie pure, qui rappelle ce passage de l’Imitation : « La joie d’un homme de bien est le témoignage de la bonne conscience. Ayez une bonne conscience, et vous serez toujours en joie. La bonne conscience peut supporter beaucoup de choses et se trouve merveilleusement joyeuse parmi les adversités. La mauvaise conscience est toujours timide et inquiète. »

On aime cette familiarité ; cette naïveté. Le P. de Bengy écrit à son ami le 7 septembre 1870, du bivac de Dammartin : « ... Nos pauvres soldats sont loin d’avoir en abondance tout ce qui pourrait leur être utile et agréable. Autant que je le puis, je viens au secours de ceux que je rencontre sur mon passage, et leur fais quelque petite gracieuseté : à l’un, j’achète un pain bien frais et bien blanc ; à un autre, je procure un peu de liqueur fortifiante ; à un troisième, je fournis la possibilité de bourrer de nouveau une vieille et respectable bouffarde depuis plusieurs jours éteinte au grand déplaisir de son propriétaire. Je ne suis pas le seul à faire acte de générosité..... »

Deux jours avant il avait adressé une longue lettre à M. de Foucauld, annonçant son départ sac au dos.

« Le sac au dos ! Ce mot-là, mon cher Aymard, toujours excite une certaine commisération ; mais le sac ne mérite vraiment pas la réputation qui lui est généralement faite, il pousse le corps en avant, et les inconvénients qu’il présente sont compensés par les avantages qu’il fait naître. Un observateur devrait entreprendre l’éloge du sac et le relever aux yeux des pèlerins.... »

À cette bonne gaîté, le P. de Bengy joignait une remarquable profondeur de pensées. Sa lettre à M. le comte de Flavigny renferme des détails édifiants et des observations de l’ordre le plus élevé. Cette lettre est un rapport sur le service religieux, à la huitième ambulance ; on y voit comment nos soldats savaient mourir dans les bras de l’aumônier.

L’oraison funèbre du commandant de Dampierre prononcée par le P. de Bengy peut servir de modèle, il lait l’éloge du devoir. « Le point de départ du devoir, messieurs, est tout entier dans ces trois mots à jamais célèbres : Dieu le veut ! »

L’Académie française applaudissait, il y a peu de jours, un nouvel élu, qui disait de son prédécesseur : C’était un homme.

Nous ne savons si, parmi nous, beaucoup méritent ce titre. Mais on peut affirmer que s’il en fut pendant nos jours d’épreuves, ceux-là étaient les jésuites Anatole de Bengy et le P. Clerc.

Les mémoires du P. de Bengy ont été publiés depuis sa mort. Ce livre est le recueil de lettres écrites des Ardennes à M. le comte Aymard de Foucauld. À la fin du volume, d’autres lettres écrites par des militaires sont un témoignage de la reconnaissance des malades et des blessés pour le digne aumônier.

La mère de M. de Bengy vivait encore lorsque son fils tomba sous les balles des assassins. Pieuse et résignée, la sainte femme prescrivit une neuvaine. « Le dernier jour de cette neuvaine, dit le P. de Ponlevoy, elle fait suspendre près de son lit une grande photographie du martyr avec une parcelle de son vêtement : « À mon chevet, dit-elle à l’ouvrier, le plus près possible de moi, il m’apprendra à bien mourir. » Et voilà que le neuvième jour, devinant elle-même qu’il est temps, elle fait appeler son confesseur, demande et reçoit les derniers sacrements, entourée de ses enfants. Monseigneur de la Tour d’Auvergne, archevêque de Bourges, accourt lui-même pour la bénir une dernière fois.... Le soir même elle allait rejoindre son fils. »

Le nom de Bengy nous rappelle le jugement porté sur les jésuites, en 1838, par Michelet qui n’était pas encore libre-penseur :

« On ne saurait assez louer le dévouement des jésuites. Leur héroïsme en Europe nous est connu ; mais il faut les suivre en Asie. Il faut voir la facilité, l’empressement avec lequel ils reçoivent le martyre. Ce sont là des titres à la gloire. Chez nous, le dévouement ne meurt pas. Et puis qu’elle est belle leur obéissance, qu’elle est grande, qu’elle est sublime ! Au moindre mot, un jésuite, d’une haute naissance souvent, sans attendre une heure, obéit, fallût-il partir pour les extrémités du monde ! Ainsi quand saint François Xavier reçoit de saint Ignace l’ordre de partir pour les Indes, il ne fait rien autre chose, il met ses souliers et part pour les Indes. C’est qu’il n’y a jamais pour eux ni famille, ni parents, ni amis, mais Dieu, Dieu seul et l’obéissance ! Et François Xavier aborde aux Indes. Son cœur est impénétrable aux flèches empoisonnées ; il subjugue les hommes, il les subjugue par son regard. Aujourd’hui, si l’on n’avait pas détruit l’ouvrage des jésuites, la Chine serait un peuple civilisé. Un jésuite y était déjà ministre. Mais un mot de Rome leur ôta toute influence, et ce mot a enlevé deux ou trois milliards d’hommes à la civilisation européenne. Pour caractériser l’esprit des jésuites, ce fut un esprit monumental. »

VII

Cependant l’ordre était donné par la Commune d’exécuter immédiatement tous les otages emprisonnés à la Roquette. Cet ordre ne pouvait subir le moindre retard, puisque les membres de la Commune étaient réunis à la Roquette, et que les troupes de l’armée française avançaient rapidement.

Le 27 mai, veille de la Pentecôte, le crépitement de la fusillade annonçait la délivrance ou la mort. Varlin et Ferré parcouraient les cours de la prison en criant : « Qu’on se dépêche, qu’on fusille ces chouans, ces bandits ! Qu’on les égorge tous ! Citoyens et citoyennes des faubourgs, venez venger vos fils, vos pères lâchement assassinés ! » La foule réunie sur la place de la Roquette répond par des hurlements : À mort ! à mort ! vive la République ! vive la Commune !

À une heure, on fusille un gendarma, puis un jeune soldat pris à la Bastille.

Deux heures, puis trois heures sonnent et le tumulte augmente. À trois heures et quelques minutes, un caporal nommé Arnoux, du 9e de ligne, né à Reilhanette (Drôme) et prisonnier à la Roquette se glisse dans les corridors, et tire les verrous de toutes les cellules. Pour rendre l’appel des condamnés plus facile, on avait négligé de fermer les portes à clef, de sorte qu’il était facile d’ouvrir du dehors.

Les prisonniers sortirent donc de leurs cellules et se trouvèrent réunis dans le corridor. Il y avait beaucoup de prêtres, des soldats et des gardes nationaux. Les prêtres, croyant aller au supplice, s’agenouillaient pour prier, les militaires faisaient entendre des malédictions, les gardes nationaux étaient résignés. Au milieu de cette bruyante confusion, une voix vibrante comme l’airain domina le tumulte. Le gardien Pinet prononça ces paroles : « Mes amis, écoutez un homme de cœur : ces ignobles scélérats ont déjà tué trop de monde ; ne vous laissez pas assassiner, venez à moi, résistons, combattons ; plutôt que de vous livrer, je veux mourir avec vous ! »

Ce digne homme, enfant de la Creuse, avait été chargé par le sous-brigadier Picon de faire descendre les prisonniers deux par deux, et de les livrer aux gens de la Commune rassemblés au guichet du greffe. Pinet, en remontant, avait fermé sur lui la porte du troisième étage, de sorte que les prisonniers se trouvaient momentanément séparés des assassins.

Un prêtre, M. l’abbé Amodru, de Notre-Damedes-Victoires, s’écria : « Ne nous laissons pas fusiller, mes amis ; défendons-nous ; ayons confiance en Dieu ; il est pour nous et avec nous, il nous sauvera. »

On hésitait encore.

Pinet dit alors : « Les sergents de ville qui sont au-dessous de vous sont disposés à se défendre ; ils travaillent déjà à se barricader. À défaut d’armes nous avons du cœur : ne vous laissez pas fusiller par ce tas de bandits. »

Deux prêtres et un ancien officier de paix, MM. les abbés Carré, Lamazou et M. Walbert donnent l’exemple. On s’arme de planches et de tringles, on démolit le plancher, et en quelques minutes une ouverture est pratiquée entre le deuxième et le troisième étage. Teyssier, sergent-major au 1er tirailleurs algériens, du Puy (Hte-Loire), grimpe à travers l’ouverture et prend avec Pinet le commandement de la résistance.

Les matelas sont placés devant les fenêtres pour parer les balles, on se barricade avec tous les débris. Les assiégeants sont sous les ordres de Pasquier, condamné à mort par la cour d’assises de la Seine.

Ce misérable, monté presque au second étage, somme le caporal Arnoux de détruire la barricade. Sur le refus du caporal, il y fait mettre le feu. Bientôt une épaisse fumée obscurcit l’air, la flamme pétille. On court chercher de l’eau, et après un quart d’heure d’efforts les prisonniers sont maîtres de l’incendie.

Dans les cours pleines d’assassins on fait entendre le cri de : Vive la ligne ! On espère que les captifs, trompés par cet appel, sortiront de leur forteresse improvisée.

Les abbés Surat, Bécourt, Houillon et le sieur Chaulieu, enfermés au bâtiment de l’ouest, devinrent victimes de cette trahison. Ils partirent et furent fusillés. (Dépositions des témoins Vattier et Pinet, devant le conseil de guerre.) Dix-huit jeunes soldats furent fusillés avec les prêtres.

Les efforts des assaillants devenant de plus en plus faibles, les soldats proposèrent une sortie. Plus réfléchis et moins prompts à croire au succès, les prêtres conseillèrent d’attendre en se bornant à la défensive.

L’armée cheminait sur le boulevard du Prince-Eugène, et gagnait du terrain à la barrière du Trône. La Commune effrayée abandonna la Roquette, et la populace, aussi lâche que cruelle, suivit la Commune dans sa fuite sur Belleville.

Les détenus ordinaires de la prison, c’est-à-dire les criminels, avaient été armés avant la fuite de la Commune, afin d’accomplir le meurtre des otages pour le compte des républicains. Mais ces criminels, au lieu d’attaquer les barricades construites par les soldats et les prêtres prisonniers, se sauvèrent dans toutes les directions.

Les portes de la prison restèrent ouvertes. Les otages, tout en se tenant derrière leurs barricades, ordonnèrent aux gardiens de refermer les grilles. Bien leur en prit, car vers six heures un bataillon fédéré de six cents hommes environ arriva au pas de course à la Roquette, mais ne put, malgré ses efforts, enfoncer les grilles. Ceux-là venaient pour « exécuter les otages coûte que coûte ».

À onze heures du soir les otages n’entendirent plus la fusillade, et leur espoir de délivrance augmenta. Ils firent bonne garde, les cris sauvages du dehors ne leur prouvaient que trop la présence des assassins. Il était près de trois heures du matin lorsque la fusillade recommença vers la barrière du Trône. Les malheureux otages écoutaient les mille bruits du dehors, épuisés de fatigues, brisés d’émotions. Cette sorte de siège durait depuis douze heures.

Un bataillon de l’armée française se précipite à cinq heures du matin dans les cours de la Roquette. Ce bataillon appartenait à l’infanterie de marine, brave corps s’il en fut.

Déjà trompés par les cris de : vive la ligne ! les otages refusèrent d’abord de reconnaître les soldats de la France. Ils croyaient voir, en eux, des insurgés déguisés. Il fallut de longs pourparlers avant de se rendre. Ces bons et braves soldats passaient des armes, des livrets, des drapeaux aux prisonniers. Ceux-ci restaient incrédules.

À la fin, quelques prêtres sortirent, et la réception cordiale qui leur fut faite rassura les timides.

Lorsque les otages furent tous en liberté, une escorte, précédée du drapeau tricolore, les reconduisit dans l’intérieur de Paris, car on se battait encore autour de la Roquette.

Vingt-trois prêtres, quatre-vingt-deux soldats, quarante-deux sergents de ville, et treize artilleurs furent ainsi délivrés. Il y eut encore six otages civils, dont le sieur Crépin, cordonnier à Saint-Ouen, 26, rue Debain.

Parmi les prêtres se trouvaient le P. Bazin, jésuite ; l’abbé Juge, aumônier : l’abbé Bacuez, sulpicien ; l’abbé Amodru, vicaire à Notre-Dame-desVictoires ; l’abbé Lamazou, de la Madeleine ; l’abbé Guébels de Saint-Éloi ; les abbés de Pontailler et Carré, vicaires de Belleville ; l’abbé Guillon, vicaire de Saint-Eustache, l’abbé Delmas, vicaire de Saint-Ambroise.

Nous avons dit que quatre prêtres de Picpus étaient au nombre des martyrs du 26 mai, au secteur de Belleville.

Le R. P. Ladislas Radigue était né en 1823, dans le diocèse de Seez. Le R. P. Polycarpe Tuffier en 1807, à Malzieu (Lozère) ; le R. P. Marcelin Rouchouze en 1810, à Saint-Julien (Loire) ; le R. P. Frezat Tardieu en 1814, à Chasseradez (Lozère). Tous quatre jouissaient de la plus haute considération méritée par la vertu et le savoir.

D’autres prêtres furent encore fusillés dont les noms sont inconnus. Ainsi dans la déposition du cordonnier Crépin, on remarque cette observation : « Hélas ! j’avais à peine fait un pas dans la cour d’entrée, que je vis tomber un prêtre devant mes yeux : on le fusillait à la porte. »

Ce même témoin s’écrie : « Ah ! qu’on ne vienne plus devant moi parler mal des prêtres ; je les ai vus à l’œuvre, je les connais maintenant ; j’ai vu leur courage et j’ai goûté leurs encouragements. » Pauvre ouvrier, condamné à mort pour avoir refusé de servir la Commune !

Mgr Surat fut tué d’un coup de pistolet à bout portant par une jeune fille de seize ans. Voyant le pistolet sur son front, le prêtre dit : Grâce, mademoiselle ! – Tu l’auras maigre et non pas gras, dit la fille en tirant.

Il y a dans tout cela un mystère effroyable d’iniquité.

Nous avons eu sous les yeux le mandat d’arrêt décerné contre M. Hogan du séminaire Saint-Sulpice. Ce mandat est ainsi conçu : « Je soussigné, commandant la caserne de Saint-Sulpice, considérant que tous les moyens sont bons pour sauver la république avec ses conséquences, ordonne l’arrestation immédiate du citoyen Hogan, directeur provisoire de la maison (séminaire), ainsi que tout le personnel des employés. »

Dans sa déposition devant le conseil de guerre, M. l’abbé Perny a dit : « J’ai vécu pendant vingt-cinq ans au milieu des sauvages, et je n’y ai rien vu d’aussi horrible que ces faces d’hommes et de femmes acharnés contre nous dans le trajet lugubre de Mazas à la Roquette (audience du 9 août). »

Discite justitiam moniti, et non temnere divos. Que de tels avertissements vous apprennent l’amour de la justice et le respect de Dieu.

VIII

Les assassinats des prêtres durèrent les 24, 25, 26 et 27 mai. Nous n’avons pas suivi l’ordre chronologique parce que nous voulions terminer le récit des drames de la Roquette.

Nous allons donc revenir au 25 mai.

Au sortir des orages politiques de l’ancienne Rome, Cicéron s’écriait : « La providence de Dieu gouverne le monde : elle veille sur chaque individu en même temps qu’elle s’intéresse à la société tout entière. »

Inclinons-nous devant les secrets de la Providence divine. Pensons avec l’Église que ce n’est pas seulement par la prière, mais encore par l’expiation que les prêtres contribuent à fléchir la justice de Dieu et à faire revivre dans la société l’esprit divin. Lorsque les fautes ont un caractère social, elles exigent une réparation sociale. L’idée du sacrifice, qui se trouve à la base de toute religion, n’a pas d’autre origine.

La raison peut se troubler devant le problème de la solidarité, mais elle n’en peut nier l’existence.

Le christianisme a des doctrines d’une effrayante profondeur. La substitution d’un être expiateur à la place de l’être criminel nous surprend. La surprise est d’autant plus grande que nous voyons l’être substitué plein d’innocence. L’humanité a toujours à payer la dette du coupable et à fléchir la juste colère d’en haut.

Le prêtre catholique nous semble personnifier l’expiation, il en est le ministre et la victime. Les prières, les jeûnes, les abstinences, les pratiques austères sont pour lui de tous les jours. Il est séparé du monde et marqué d’un caractère qui l’isole de la foule. Il est couvert d’un vêtement de deuil, symbole de la pénitence ; il n’a pas, pour se reposer, le foyer de la famille. Les joies de la jeunesse lui sont même refusées.

Dans sa solitude deux pensées le soutiennent : le dévouement sublime et l’héroïque immolation.

Il faut se plonger dans la méditation religieuse pour ne pas éprouver d’immenses révoltes et des désirs de vengeance à la vue de ces hommes de bien, mis à mort par d’infâmes voleurs.

Hâtons-nous de terminer ce lamentable chapitre, aussi bien, nos yeux se fatiguent à ne voir que du sang.

La revue le Correspondant a publié, il y a peu de mois, un travail remarquable sur Arcueil et le père Captier. L’auteur nous montre de combien de difficultés furent entourés les débuts de l’école Albert-le-Grand. La figure du père Captier ressort, dans ces pages, avec un éclat véritable.

Écrivain distingué, le père Captier a laissé, sous le titre modeste de Discours, les études suivantes : des Sciences positives (1858) ; – de l’École libre et de ses rapports avec les familles (1860) ; – le Collège chrétien devant la société moderne (1864) ; – Quelques pensées sur l’éducation nationale (1865) ; – Matérialisme et Spiritualisme (1867) ; – de la Haute Éducation et de l’esprit de famille (1868, 1869) ; – la Reforme sociale par l’enseignement (1868) ; – Discours sur la liberté de l’enseignement supérieur (1870).

Il existe encore un certain nombre de manuscrits et de lettres du père Captier qui seront sans doute publiés prochainement avec la vie du célèbre dominicain, par le père Regnier.

Nous ne dirons pas ici ce qu’est l’école d’Albertle-Grand qui, avant la guerre, comptait déjà trois cents élèves ; tous les gens de bien et tous les gens d’esprit savent que les Pères n’oublient pas l’éducation en répandant l’instruction.

Dès que la guerre fut déclarée en 1870, trois religieux, les PP. Baudrand, Barral et Regnier, partirent pour l’armée et suivirent nos soldats sur les champs de bataille.

Pendant ce temps, l’établissement d’Arcueil était transformé en ambulance qui reçut quinze cents malades ou blessés pendant le siège de Paris. L’aumônier de cette ambulance fut, par hasard, le P. Anatole de Bengy, dont nous aimons à rappeler le nom.

Le commandant de Dampierre des mobiles de l’Aube, atteint mortellement au combat de Bagneux le 13 octobre, vint mourir à Arcueil dans les bras du P. Houlès.

Lorsque la paix fut faite, l’école rouvrit ses portes aux élèves. Mais bientôt la Commune, maîtresse de Paris, commença une guerre impie contre la France.

Située entre les forts de Montrouge et de Bicêtre, et non loin de la redoute des HautesBruyères, l’école Albert-le-Grand se trouvait placée dans la zone militaire que traversaient à chaque instant les insurgés.

Il était facile aux Pères de se retirer et de se mettre à l’abri. Ils préférèrent la sainte mission de soulager les douleurs et se firent de nouveau ambulanciers.

Semblables aux sœurs de charité, ils soignaient les blessés sans demander à quel parti chacun d’eux appartenait. On les voyait parcourir les champs de bataille, emporter ceux qui pouvaient être rappelés à la vie et ensevelir les morts. L’infirmerie avait pour servantes les pieuses sœurs de Sainte-Marthe. Le drapeau de la convention de Genève flottait sur la maison.

Elle ne fut cependant pas à l’abri des perquisitions. Quelques bataillons de fédérés se montrèrent reconnaissants envers les dominicains, d’autres furent prodigues d’injures et de menaces. Au milieu de cette tourmente, les Pères priaient et travaillaient. Le P. Bourard écrivait un vaste Traité des Anges où il résumait la doctrine de saint Thomas. Le père Captier composait ses Lettres sur la vie religieuse.

Est-il un plus beau spectacle que celui de ces prêtres, allant du champ de bataille au lit des mourants et, après la prière, s’armant de la plume pour la gloire de Dieu ! Ce spectacle réjouit l’âme, on se sent grandi, élevé, éclairé de flammes intérieures, et l’on se reprend à aimer les hommes.

Le vendredi 19 mai 1871, vers cinq heures du soir, l’école d’Arcueil fut cernée par les 101e et 120e bataillons de la Commune. Ces misérables brisèrent les clôtures, enfoncèrent les portes et pénétrèrent dans l’établissement. Des sentinelles devaient faire feu sur les prêtres qui tenteraient de sortir. La maison donnait asile, ce jour-là, à vingt blessés recueillis sur le champ de bataille.

Les citoyens Léo Meillet et Lucy Piat, délégués de la Commune et qui commandaient l’expédition, mandèrent le P. Captier. Ces deux scélérats étaient revêtus de l’écharpe rouge, symbole de leur mission sanguinaire.

Ils firent procéder à l’arrestation de trente-huit personnes :

Le R. P. Captier, âgé de quarante et un ans, fondateur et prieur de l’école Albert-le-Grand, massacré. Le R. P. Bourard, cinquante-trois ans, aumônier de l’école, massacré. – Le R. P. Delhorme, trente-neuf ans, régent des études, massacré. – Le R. P. Cotrault, trente ans, procureur de l’école, massacré. – Le R. P. Chatagneret, vingt-huit ans, professeur de l’école, massacré.

MM. Gauquelin, trente-huit ans, officier marinier, souséconome de l’école, marié à Marie Pasquier, massacré. – Voland, quarante ans, maître auxiliaire, massacré. – Gros, trente-cinq ans, serviteur de l’école, massacré. – Marce, quarante ans, serviteur de l’école, massacré. – Cathala, quarante ans, marié, tailleur employé à l’école, massacré. – Dintroz, quarante ans, serviteur de l’école ; Cheminal, cinquante ans, massacré. – Petit, vingt et un ans, commis d’économat, massacré. Son corps n’a pu être retrouvé. – Le R. P. Rousselin, censeur de l’école, échappé au massacre.