Le Mexique martyr

par

Albert BESSIÈRES

«... Barbaries sans égales... cruautés et atrocités à peine croyables, au XXe siècle, en pleine lumière de civilisation, à peine croyables, à la face des Nations... sans que tous les peuples se dressent avec un cri d’horreur et d’exécration... Tant de victimes immolées, ignorées du monde, ensevelies sous la pierre tombale d’une vraie conjuration du silence. »

PIE XI, Noël du 24 déc. 1927.

PRÉFACE

de Mgr PASCUAL DIAZ, évêque de Tabasco (Mexique),

secrétaire du Comité des Évêques mexicains.

Le R. P. Albert Bessières est trop connu dans le monde des lettres et particulièrement en France, pour qu’un patronage quelconque soit nécessaire au livre qu’il vient d’écrire sur la persécution religieuse qui sévit au Mexique.

Cependant, dans la profonde affliction qui pèse sur mon cœur d’évêque et d’exilé, il m’est particulièrement consolant d’associer mon nom au sien, pour dévoiler à tous ceux qui ignorent, indifférents ou trompés, les profondes et multiples souffrances des catholiques mexicains.

À ce premier et très puissant motif s’ajoute pour moi une vieille et fraternelle affection pour le R. P. Bessières, mon compagnon d’études, dans la France toujours très aimée, où s’est achevée ma formation religieuse et sacerdotale, entourée des exemples de vertu et des preuves de savoir de mes frères dans la Compagnie de Jésus.

Ce n’est ni la voix du P. Bessières ni la mienne qui ont dénoncé au monde la « Conspiration du silence », ces mots sont sortis des lèvres, ou, pour mieux dire, du cœur de notre auguste Pontife, S. S. Pie XI, paternellement ému de ce que souffrent ses fils mexicains, et profondément affligé de l’indifférence où se maintiennent les nations à leur égard. L’auteur du Mexique martyr en étudie et en sonde les causes anciennes, causes actuelles aussi, et d’autant plus pénibles à constater que, journellement, on entend, dans la presse, un écho universel désirant la paix pour tous les peuples, et, pour l’obtenir, affirmant la nécessité de l’union pour le maintien de l’ordre et de la justice.

Pourquoi ferme-t-on les yeux sur les horreurs de la persécution religieuse que le Mexique subit depuis deux ans ? Pourquoi les grands journaux qui, chaque jour, propagent, aux quatre vents du ciel, la plainte d’un opprimé, les réclamations d’une victime, les protestations d’un homme ou d’un pays qui s’estime lésé dans son honneur ou dans ses biens, gardent-ils le silence sur les martyrs mexicains, sur la tyrannie qui s’exerce cyniquement, au mépris de toutes les vraies libertés, et enlève aux âmes ce qu’elles estiment le plus nécessaire et ce qu’elles ont de plus cher ?

Le Mexique martyr répond à ces pourquoi pleins de mystères et d’angoisses.

Puisse-t-il ouvrir les yeux à la vérité des faits, fixer les regards sur un pays catholique qui ne veut pas mourir, et où déjà tant de martyrs ont donné leur sang au cri de Viva Cristo Bey !

Puissent ces pages hâter le triomphe de ce Roi divin, Roi des individus et Roi des nations, Roi de ce peuple mexicain que sa Reine et Mère, la Vierge de Guadalupe, a conquis à la foi et a comblé des marques de son maternel amour !

PASCHALIS DIAZ, S. J.

év. de Tabasco.

New York, 3 avril 1928.

INTRODUCTION

I

L’appel de Pie XI au nom du Mexique martyr

Un appel est parti du Vatican attirant l’attention du monde civilisé sur l’effroyable malheur d’un peuple qu’on égorge.

Le martyre du Mexique est un défi à la civilisation.

J’ai voulu, pour mon humble part, répondre à son cri de détresse.

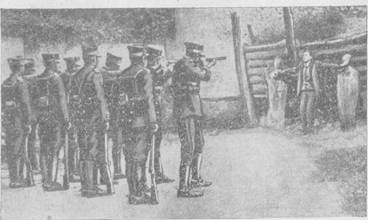

Des documents de première main m’ont été fournis en abondance. Je les dois aux lettres, aux photographies, aux notes et mémoires, la plupart inédits, surtout aux longues conversations d’amis mexicains, de Français revenant du Mexique. On comprendra que je ne publie pas leurs noms. Il n’en faut pas tant à Plutarque Calles pour commander un peloton d’exécution.

J’adresse aussi des remerciements à la Fédération nationale des Catholiques Américains : « National Catholic Welfare Conference », à la revue America qui, sur la demande de Mgr Léopoldo Ruiz Y Florez, archevêque de Morelia, et celle de mon vénéré condisciple, Mgr Pascual Diaz, évêque de Tabasco, secrétaire du Comité épiscopal mexicain, tous deux exilés, ont bien voulu me fournir une documentation abondante.

Merci encore à mes amis du Séminaire missionnaire de Vals qui m’ont aidé à utiliser ces volumineux dossiers, à la Jeunesse Catholique de Toulouse et à Mgr Délies, vicaire général, directeur des œuvres, organisateurs de mes premières conférences sur le Mexique martyr, en mars 1928.

Un motif personnel m’encourageait à ce travail de solidarité catholique : la fidélité aux amitiés anciennes.

De 1912 à 1925, j’ai entretenu avec le Mexique une abondante correspondance. Ces noms : Mexico, Jalisco, Puebla, Guadalajara, etc., qui reviendront souvent sous ma plume, m’étaient, dès longtemps, familiers. Le Mexique fut un des premiers pays, après la France, à adopter ces Ligues eucharistiques de communion fréquente, cette Croisade eucharistique qui allaient couvrir le monde : hommes, jeunes gens, surtout une armée d’enfants s’y enrôlaient. Ils avaient leurs insignes, leurs costumes pittoresques, leurs drapeaux... et une si belle flamme ! Lettres et photographies m’arrivaient en grand nombre... pleines de soleil et de vie ardente. En mai 1922, les bataillons des Croisés mexicains m’envoyaient, avec une belle offrande pour Pie XI, un splendide volume illustré contenant un bien autre trésor : les millions de prières, communions, sacrifices que ces jeunes voulaient, par mes mains, offrir au Saint-Père.

Je lui présentai ce volume où battait le cœur du Mexique, avec les autres, où battait le cœur des cinq parties du monde. Et Pie XI souriait. Il ne savait pas qu’un jour (dans quatre ans), il lui faudrait pleurer (mais des larmes où il y a plus de joie que de tristesse) sur ces jeunes victimes dont les Indes, la Chine, le Mexique auraient pris le sang. « Ce sont en même temps des tristesses et des joies divines, disait le Saint-Père, au dernier Noël, qui germent et fleurissent sur les misères humaines. »

Nos pauvres chemins sont ainsi : la lumière, puis les ténèbres, quelques joies qui préparent aux amertumes... Mais, par bonheur, nous ne savons jamais la nuit qui nous attend au prochain carrefour.

Cette joie mêlée de tristesse, je l’ai connue aujourd’hui en entendant un témoin venu de ce Mexique dont il a parcouru tous les États, vu toutes les ruines et tous les héroïsmes, me dire : « Ce sont les Ligueurs, les Croisés de 1913, de 1925, ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces hommes, formés à la vie héroïque par la communion fréquente, le sacrifice et l’esprit de prosélytisme, qui sont les martyrs d’aujourd’hui... Ils lisaient, avant de tomber, vos appels à la Croisade dans ces récits traduits par la Cruzada et la Jeunesse Catholique Mexicaine : Parvuli, Pour vivre, La Faim du Pauvre, Pour rebâtir la cité, Introibo, Inter Lilia, etc. L’Hostie a fait éclore des héros. »

*

* *

Souvenons-nous, puis mettons-nous à l’œuvre. Le silence de la chrétienté en face des attentats mexicains, s’il durait, serait la plus grande faillite morale de l’après-guerre.

L’Europe va-t-elle tolérer davantage une pareille atteinte à tous les principes de la civilisation ?

Le monde ne sera-t-il pas enfin réveillé par l’appel que Pie XI lui adressait au jour de Noël 1927 :

En ces tout derniers jours, et même en ces dernières heures, on Nous informe de choses très tristes, de barbaries sans égales, de cruautés et d’atrocités à peine croyables, au XXe siècle, en pleine lumière de civilisation ; à peine croyables, à la face de toutes les nations ; à peine croyables, sans que toutes les nations se dressent avec un cri d’horreur et d’exécration.

Dieu connaît ses secrets, Dieu sait ceux qui souffrent et meurent pour lui. Cette pensée Nous est nécessaire, quand tant de victimes meurent ignorées, peut-on dire, du monde, ensevelies sous la pierre tombale d’une vraie conjuration du silence.

II

La Conjuration du Silence

On a dit que le martyre de la Pologne, dans le silence ou la complicité du monde civilisé, avait mis l’Europe « en état de péché mortel ».

Ce péché mortel, commis en 1772, aggravé en 1793, consommé en 1815, 1830 et 1863, dura un siècle et demi et ne fut réparé, en 1919, que par l’effondrement des trois puissances coupables du long écrasement d’un peuple.

Depuis 1917, le monde assiste, impassible, à cet autre attentat contre la civilisation. Trois millions de Russes massacrés, torturés par la Tcheka et le Guépéou ; deux cents millions d’hommes réduits en esclavage [1].

Et voici un troisième attentat, plus criminel, peut-être, que les deux précédents. Depuis décembre 1924, à la frontière des États-Unis, un immense pays, trois fois et demi plus grand que la France, peuplé de quinze millions d’habitants, voit se renouveler toutes les atrocités qui font du nom de Néron l’opprobre du genre humain. Depuis trois ans, un monstre prétentieux, grotesque et ignoble : l’instituteur-général-président-dictateur, Plutarque Calles, pille, brûle, saccage le Mexique ; égorge, fusille, écorche, éventre, enterre ou brûle vivants des hommes, des femmes, des enfants ; en trois ans, le chiffre de la population tombe de quatorze à douze millions. Et le monde civilisé se tait.

Pie XI, qui osa dénoncer, à peu près seul, dans le silence des puissances, l’attentat qui se poursuit en Russie, tout en sollicitant la pitié pour ses millions d’affamés, rompt encore le lâche silence des civilisés.

Hélas ! qui répond à l’appel ? Quelques journaux, quelques revues catholiques ; l’épiscopat français, américain, espagnol, etc. ; quelques grandes Associations Catholiques : Aux États-Unis : les Chevaliers de Colomb, l’Association Nationale Catholique (NCWC). En France, la Fédération Nationale Catholique... et de nouveau le silence retombe. La TSF ne manque pas de nous dire les dernières paroles d’une étoile de cinéma qui, par chagrin d’amour, se donna la mort de l’autre côté de l’Océan ; les derniers gestes de deux anarchistes condamnés de droit commun, pour lesquels on a recueilli 600 000 dollars, dressé des barricades dans les cinq parties du monde : Sacco et Vanzetti ; nous savons les plus minimes fluctuations des changes ; l’appel d’un vaisseau pétrolier désemparé envoyant ses SOS du golfe du Mexique ; l’immense clameur d’un peuple traqué se perd dans le silence.

Je me trompe, une certaine presse humanitaire le rompt parfois, mais pour insulter les victimes, propager les mensonges des bourreaux, donner ces brutes imbéciles pour des précurseurs.

Il existe en France et ailleurs une Ligue des Droits de l’Homme [2], Langevin, Bidegarrav, Jean Bon se prononcent également contre l’ordre du jour de M. Bourdon. Seuls MM. Guernut et Basch insistent pour l’examen immédiat de la question mexicaine.

La majorité, par 7 voix contre 6 et 1 abstention, décide, en passant à l’ordre du jour, de fermer les oreilles à l’appel d’un pays où tous les droits de l’homme sont ignoblement violés. Mais les victimes ne sont ni des libres penseurs, ni des anarchistes ; dès lors, qu’importe ? La Ligue n’a-t-elle pas assez à faire à s’occuper des camarades ?

PREMIÈRE PARTIE

Historique de la persécution

I – LES PRODROMES

I. La domination espagnole.

Avant l’arrivée des Espagnols, le Mexique est habité par de multiples populations indiennes : les Mayas, les Otomites, les Toltèques, les Chichimèques, les Apaches, dont le nom est devenu un symbole. Au XIVe siècle apparaissent les Aztèques qui bâtissent Mexico, construisent des routes, élèvent des pyramides, des palais, des temples.

Des divinités informes y sont honorées par des sacrifices humains et particulièrement par des sacrifices d’enfants. L’intronisation d’un roi Aztèque comporte parfois, nous apprennent les premiers historiens du Mexique, l’immolation de 30 000 à 50 000 victimes. Même après l’arrivée des Espagnols, des scènes de cannibalisme couronneront, longtemps encore, les sanglantes liturgies aztèques. Au début du XVIe siècle, le roi Montezuma, le vaincu de Fernand Cortez, gouverne ce peuple parvenu à une certaine civilisation matérielle, mais moralement dégradé [3].

Cortez occupe le Mexique en 1519 et y établit une domination dont l’Église s’efforcera sans cesse d’adoucir les rigueurs.

Le P. Rutten, dans son discours au Sénat belge, le 21 février 1928, rappelle l’action du Dominicain espagnol Bartholomé de Las Casas en faveur des Indiens : « Au prix de difficultés que nous pouvons à peine concevoir, il traversa quatorze fois l’Océan pour aller détendre à la cour d’Espagne les Indiens de l’Amérique centrale réduits au pire esclavage. » Cet effort séculaire de l’Église mexicaine fut, en somme, couronné de succès et les Indiens ne l’ont jamais oublié.

Lé clergé séculier et régulier, Jésuites, Bénédictins, Dominicains, Augustins, Franciscains... commencent par arracher les Indiens à leur polythéisme sanglant, souvent au prix de leur propre sang.

Tandis qu’aux États-Unis, les gouvernements puritains exterminent les populations indigènes, résumant leurs vœux par ce proverbe barbare : « Un bon Indien, c’est un Indien mort », les conquérants espagnols du Mexique, formés par l’Église à une autre morale, conservent, multiplient la population indienne [4]. Les chiffres relevés par les évêques nord-américains ont, ici, une éloquence. Tandis qu’aux États-Unis, six fois plus étendus que le Mexique, la population indigène est tombée à 342 406 pour 115 millions d’habitants, il reste au Mexique 10 millions d’Indiens sur une population de 15 millions.

L’Église ne se contente pas de sauver ces Indiens dont Calles prétend se faire, contre elle, le défenseur, elle les élève à un haut degré de civilisation, créant, pour eux, des écoles, des Universités, les premières et les plus florissantes du Nouveau Monde, une littérature et un art indigènes [5].

À cela passent presque toutes les ressources dont le pouvoir laisse l’usufruit à l’Église : celles, par exemple, de cet humble Frère convers Pierre, de Gand, parent de Charles-Quint, qui, menant lui-même une vie de miséreux, consacre toute sa fortune à la construction d’églises, d’hôpitaux, d’écoles pour les Indiens.

N’en déplaise à Calles, l’indianisme a connu un âge d’or, un seul, c’est celui de la domination espagnole, et cet âge d’or qui fit surgir de cette race, aujourd’hui revenue à la barbarie, des peintres de génie comme Velasquez, des poètes et des poétesses comme Inès de la Croix, religieuse métisse considérée comme « le Racine espagnol » du XVIIe siècle, c’est l’influence de l’Église qui le rendit possible.

Et cependant, cette civilisation porte en elle un germe de décadence. L’absolutisme royal prépare à la fois la déchéance de l’Église et celle du peuple mexicain. Le pouvoir du roi sur les affaires ecclésiastiques, déterminé par les doctrines régaliennes et joséphistes, soumet l’Église à une tyrannie absolue. Le roi nomme les évêques, les bénéficiaires, délimite les diocèses, les missions, se proclame possesseur de tous les biens d’Église, ne laissant à celle-ci qu’un usufruit toujours précaire ; les gouverneurs s’immiscent dans les questions de liturgie et de culte.

L’absolutisme révolutionnaire, n’aura, pour asservir l’Église, qu’à s’inspirer des traditions royales.

Par ailleurs, le peuple indien, maintenu en une étroite tutelle, n’ayant jamais fait l’apprentissage de la liberté, va être livré, sans défense, aux pires dictatures et ne comprendra rien au nouveau rôle que, théoriquement du moins, lui reconnaîtra la constitution républicaine.

À partir de Charles III (1759-1788), la décadence de la nouvelle Espagne s’accélère. Partout, relâchement religieux et administratif. L’expulsion des Jésuites, en 1767, ruine, non seulement un grand nombre d’écoles primaires et secondaires, mais ces admirables réductions où des écoles d’agriculture, d’apprentissage, des caisses communales de Secours Mutuel, avaient donné un merveilleux essor à des régions aujourd’hui désertiques. Les gouverneurs, imbus des idées voltairiennes sur l’éducation du peuple, laissent se fermer des milliers d’écoles. La décadence industrielle du Mexique, l’effrayante multiplication des illettrés commencent alors.

Les exactions royales, pendant la Révolution française, la confiscation des couvents, des biens d’Église, des revenus consacrés par elle aux œuvres d’assistance et d’instruction, déclenchent la révolte. Dès que les Indiens voient l’Espagne paralysée par ses luttes contre Napoléon, ils se soulèvent, sous la conduite de deux curés : Hidalgo (1810) et Morelos (1813), au cri de : « Vive Notre-Dame de Guadalupe ! »

2. L’indépendance.

Hidalgo et Morelos, exécutés, comme le seront à peu près tous les chefs vaincus jusqu’à nos jours, les Cortès espagnols, en votant la suppression de toutes les maisons et institutions religieuses, donnent un nouvel élan à la révolte. Le général espagnol Iturbide, Mexicain de race, se proclame empereur du Mexique (1822). La constitution, qu’il promulgue, connue sous le nom de « plan d’Iguala », est résumée par trois mots : « Religion, indépendance, union ». Renversé, grâce à l’appui des États-Unis, par les révolutionnaires, exécuté en 1824, la République fédérative est proclamée ; calquée sur celle des États-Unis, elle comprend 27 États jouissant d’une certaine autonomie sous la direction générale du Congrès.

3. Les convulsions mexicaines.

– L’ère des persécutions.

Pas plus que leur peuple, les fondateurs de la République mexicaine et leurs successeurs, jusqu’à ce jour, n’ont la moindre idée d’un gouvernement démocratique. Le suffrage universel est un mythe au Mexique. C’est à coups de fusils qu’on renverse le gouvernement dont on est fatigué ou qu’on juge suffisamment engraissé par ses exactions. Un pronunciamiento l’expulse, et les nouveaux occupants recommencent le jeu. Il est mené, depuis l’indépendance, par une petite minorité bourgeoise imprégnée du voltairianisme qui se répandit comme une traînée de poudre dans la haute société mexicaine, à la fin de la domination espagnole. Affiliée aux loges rivales : rite d’York et rite d’Écosse, « Yorkinos et Escoceses », parlant, en 1928 comme en 1824, le langage amphigourique des encyclopédistes et du Café du Commerce, cette bourgeoisie n’a pas bougé depuis un siècle et a empêché son pays d’avancer d’une ligne. Je dirai comment les États-Unis ont vu leur intérêt économique et idéologique à la maintenir dans cette impasse. Le premier consul américain, Joel Ponsett, qui arma les États-Unis contre le conservateur Iturbide, fit deux cadeaux au Mexique : celui d’un gouvernement révolutionnaire et celui de la Maçonnerie qu’il implanta dans tout le pays, au point que la qualité de maçon devint, comme aux États-Unis, presque indispensable pour jouer un rôle politique.

Dès lors, l’histoire du malheureux Mexique se présente à l’esprit comme une série de tremblements de terre qui ne permettent de rien bâtir, renversent tous les édifices au moment où ils sortent de terre. La comparaison est d’autant plus juste que, depuis 1501, époque où le Popocatépetl entra en éruption, le Mexique a connu 669 tremblements de terre, dont quelques-uns, comme celui de 1920, anéantirent des villes entières, déplacèrent des fleuves et des montagnes. Le rôle joué par l’Église au cours de cet épouvantable cataclysme résume parfaitement son action au cours de cent ans de convulsions politiques.

Au moment où le fléau s’abattit sur le Mexique, les évêques revenaient d’exil, le sang des martyrs avait coulé à flots. Dans l’universelle confusion d’une terre qui paraissait entrer en agonie, c’est autour de l’Église, de ses évêques, de ses prêtres, que les populations épouvantées se groupèrent d’instinct ; c’est par eux, évêques et prêtres, hier pourchassés comme des malfaiteurs, que le sauvetage fut presque partout organisé. Presbytères, évêchés, églises, tout ce qui leur restait de ressources et celles que leurs appels à la charité catholique surent créer, furent mis à la disposition des milliers d’infortunés errant loin de leurs maisons effondrées.

Ainsi, depuis un siècle, c’est l’Église mexicaine qui répare et bâtit, la révolution qui détruit. De 1825 à 1925, le Mexique subira près de

Le président Calles.

300 révolutions, et les ardeurs d’une nature excessive porteront tout de suite les maux à des excès inconnus de races plus évoluées et de cieux plus cléments.

1. – Le général VICTORIA, nommé président par le Congrès de 1824, ouvre cette histoire qu’on a dite « écrite par la main du bourreau ». Tout son gouvernement est marqué par de continuelles révoltes. La Constitution de 1824 garantit, comme « le plan d’Iguala », les droits de l’Église. Mais les chefs de bande qui ont porté Victoria au pouvoir pillent impunément églises et monastères.

Pedrazza succède en 1827 à Victoria, et donne en 1828 valeur légale à ces exactions, en décrétant l’expulsion des Congrégations missionnaires et la confiscation de leurs biens. Ce décret a pour résultat de fermer à peu près toutes les écoles du village et rejette les Indiens vers la barbarie.

Dès lors, les gouvernements successifs, qu’ils soient aux mains des maçons Yorkinos ou aux mains des maçons Escoceses, ceux-ci représentant la gauche radicale, le parti libéral aristocratique des « Illustrudos, éclairés », ceux-là formant la gauche démocratique composée surtout de métis, tous sont d’accord pour dépouiller une Église qui condamne leur concussion, réprouve leurs sectes.

Pedrazza est renversé par le général Guerrero, lui-même fusillé en 1831. Le radical Farias arrive pour sauver le pays et supprime les vœux monastiques !

Santa-Anna. – Un chef de bande, Santa-Anna, qui occupe Veracruz depuis 1832, devient dictateur en un pronunciamiento (1833). Appuyé par 1a Maçonnerie américaine, il fait de l’anticléricalisme l’article essentiel de son programme, bannit le clergé et l’enseignement religieux des écoles publiques, confisque les propriétés d’Église et revendique néanmoins le privilège royal de nommer les titulaires des évêchés et bénéfices. Chassé quatre fois de la présidence, il y revient quatre fois (1835, 1841, 1846 et 1853 à 1855). Pendant vingt ans, il terrorise et ruine le Mexique, supprime ou conduit à coups de bottes les Congrès, retire le droit de vote aux Indiens, supprime la Constitution, livre les provinces aux chefs de bandits qui le maintiennent au pouvoir. Il n’y a plus un sou dans le trésor. En 1841, c’est la banqueroute.

Pour protéger les intérêts français, le prince de Joinville bombarde Veracruz et exige des réparations, tandis que les États-Unis envahissent le Mexique, mettent Santa-Anna en déroute, et, le 2 février 1848, annexent la moitié du pays : le Texas, l’Arizona, le Nouveau-Mexique, l’Utah, la Nevada, la Californie. L’anticléricalisme ne perd pas ses droits pour autant... Tandis que les troupes américaines marchent sur Mexico, les patriotes pillent les églises, fusillent les prêtres.

Enfin, Santa-Anna est chassé du pouvoir en 1855. Voilà le premier grand homme dont se réclame Calles.

Et voici le second, le plus grand :

2. – BENITO JUAREZ. Indien de race, ancien séminariste, maçon « escocese », Juarez, pendant, ses dix-huit ans de dictature (1854-1872), à peine interrompus par quelques disgrâces, consommera la ruine de l’Église et du Mexique, mettra au service de son sectarisme et de son ambition les mêmes brutalités sauvages que le président actuel. Quarante ans de troubles sous 73 chefs différents et 36 formes de gouvernement successives ont blessé à mort le Mexique, lui ont fait perdre le moitié de son territoire ; Juarez va lui donner le coup de grâce. Nationaliste farouche comme Santa-Anna, ce jacobin obtus combattra l’Église parce qu’elle obéit à un Pape étranger et livrera son pays aux maçons, aux financiers étrangers et à l’envahisseur.

Sous la présidence du général Comonfort (1856-1858), maçon du rite Yorkino, Juarez, vice-président, représentant du rite « Escocese », établit, entre les deux sectes rivales, un « cartel des gauches » dont le ciment est l’accentuation et la codification de la politique anticléricale.

Les biens du clergé (du moins ce qui en subsiste), les établissements d’instruction, d’assistance, confisqués ; malades, écoliers jetés à la rue (car ce qu’on supprime n’est pas remplacé, mais les liquidateurs, la tourbe des généraux faméliques, s’enrichissent) ; Dominicains, Carmes, Franciscains, chassés de leurs paroisses... La Constitution de 1857, œuvre de Juarez et de Comonfort, codifie toutes ces violences ; le Sénat, supprimé ; les articles 5 et 27 abolissent les Ordres monastiques, enlèvent aux ministres de la religion le droit d’acquérir des propriétés et de percevoir des revenus.

Cette Constitution, imposée par voie dictatoriale, la liquidation des biens d’Église, provoquent la guerre civile qui chasse Comonfort et Juarez de Mexico (1858).

Deux présidents conservateurs, Zuloaga (1858-1859) et Miramon (1859-1861), commencent à organiser le sauvetage du pays. Mais, tandis que l’Europe les reconnaît, les États-Unis reconnaissent Juarez, dont la politique anticléricale et diviseuse sert leurs intérêts.

En 1859, sans autre autorité que celle d’un partisan révolté, Juarez développe les articles 5 et 27 de sa propre Constitution repoussée par le pays. Les lois qui complètent les mesures dictatoriales de 1857 reçoivent le nom de Lois de Réforme. Juarez y décrète les points suivants : Suppression de tous les Ordres religieux, noviciats, confréries et communautés de femmes ; confiscation de tous leurs biens, y compris « les livres, imprimés et manuscrits, les peintures, antiquités, etc. » ; interdiction, sous les peines les plus sévères, de porter l’habit religieux et de vivre en communauté ; sécularisation de tous les hôpitaux, asiles, maisons de correction, institutions charitables, de quelque dénomination qu’elles puissent être ; les legs à des ministres de la religion, à leurs serviteurs (!), à leurs parents (!), jusqu’au quatrième degré, sont frappés de nullité ; nul ministre, d’aucune religion, ne peut ni diriger, ni administrer, ni patronner une institution de charité privée ; églises, résidences ecclésiastiques et leurs dépendances, deviennent propriété d’État. L’usage n’en sera permis qu’en conformité avec les règlements de l’État ; aucun rite religieux ne sera toléré hors des églises, « ni dans les cimetières, ni dans les caves, ni dans les cryptes », où aucun clerc ne peut entrer, où aucun ministre ne peut porter d’habit ou d’insigne ecclésiastique ; le mariage n’étant qu’un contrat civil, tous les mariages contractés autrement sont annulés. L’État seul déterminera la validité, la nullité des mariages, les cas de divorce ; non seulement l’Église ne pourra pas enseigner, mais l’enseignement religieux est prohibé dans les établissements publics...

Telle est la législation d’un sectarisme dément, œuvre d’un chef de bande, que Calles prétendra remettre en vigueur. C’est seulement deux ans plus tard (1860-1861) que Juarez, grâce aux fusils des États-Unis, confisquera la présidence, pour la ruine définitive du Mexique.

Un de ses premiers actes est de suspendre le payement des dettes étrangères. Émus, les États-Unis décident d’intervenir contre leur protégé d’hier. Mais, voyant l’Angleterre, la France, l’Espagne intervenir, à leur tour, en ce pays, où ils entendent demeurer seuls arbitres, voyant Napoléon III donner, en Maximilien d’Autriche, un empereur au Mexique (1864-1866), les États-Unis s’allient à Juarez redevenu chef de guérilla, massent une armée à la frontière, expédient argent et munitions, consomment la ruine de Maximilien qui est fusillé in Queretaro, le 19 juin 1867.

Revenu au pouvoir pour cinq ans (1867-1872), Juarez ne se préoccupe point de guérir les blessures de son pays, mais ravive la guerre civile en complétant ses Lois de Réforme. Ainsi, en 1871, une loi enlève aux ecclésiastiques le droit de vote. La presse gouvernementale reproche âprement aux catholiques d’avoir soutenu l’étranger Maximilien. Et, pourtant, le malheureux empereur, imbu d’idées joséphistes, a préparé la tâche de son bourreau, découragé les conservateurs en refusant d’accepter le « Plan d’Iguala » pour se rallier à la Constitution anticléricale de Juarez... C’est sous son gouvernement que se consomme la vente des biens d’églises.

3. – LERDO DE TEJADA, ministre de Juarez, prend sa succession à la présidence (1872-1876) et, dès 1874, fait entrer les Lois de Réforme dans la Constitution, prétendant par là les rendre intangibles. La séparation de l’Église et de l’État, l’interdiction du costume ecclésiastique, la suppression des Ordres religieux, la laïcité de l’enseignement et de l’assistance, l’interdiction des cérémonies extérieures du culte, etc., deviennent lois d’État. Le despotisme de Tejada, la dilapidation des deniers publics amènent une révolution, le pronunciamiento de Porfirio Diaz, qui prend la présidence en 1876, et, sauf quatre ans d’interrègne (1880-1884), la gardera jusqu’en 1910.

4. – Né d’un cabaretier espagnol et d’une Indienne, DIAZ arrive, comme ses prédécesseurs, à la présidence par la carrière des armes. Ancien séminariste, il a gardé la foi, sinon la pratique ; vaincu, exilé après trente ans de dictature, il mourra pieusement à Neuilly-sur-Seine le 2 juillet 1915. Son « règne » réparateur assure au Mexique une grande prospérité matérielle et une paix relative.

Le plan de « Palo Blanco », base de son gouvernement, comporte l’application de la Constitution, le rétablissement du Sénat, la liberté électorale pour tous, y compris pour les prêtres.

Les réformes utiles se multiplient : assainissement financier, suppression du brigandage, organisation d’une armée régulière, construction d’un réseau ferré. Télégraphes, téléphones, tramways électriques couvrent le pays ; la population passe de 5 à 18 millions d’habitants.

Et cependant, plus efficacement, peut-être, que les gouvernements révolutionnaires précédents, ce « règne » d’union et de prospérité nationale prépare la catastrophe actuelle. Cet organisateur de génie n’a oublié qu’une chose : l’organisation morale, religieuse et sociale.

Au point de vue religieux, Diaz laisse volontiers dormir les dispositions anticléricales des Lois Juaristes. Les églises se rouvrent, le clergé rétablit 2 000 écoles indiennes, réorganise ses Séminaires ; écoles libres, collèges, hôpitaux dix et douze fois confisqués depuis trente ans, sortent partout de terre sous l’impulsion des Congrégations religieuses.

Mais, par contre, tout l’arsenal des lois sectaires demeure ; la paix de l’Église est à la merci d’un pronunciamiento. Bien mieux, l’esprit de cette législation, base de l’enseignement officiel, prépare en silence des générations de démolisseurs. Esclave des Cientificos, intellectuels positivistes et sectaires qui dirigent les ministères, gouvernent les États, nomment les fonctionnaires, lui font accepter pour vice-président le franc-maçon militant Corral, Diaz travaille inconsciemment à la paganisation du Mexique. Les catholiques, accusés d’être « les hommes de l’étranger », les suppôts de Maximilien, sont tenus à l’écart de toute vie politique et s’y résignent trop facilement. La paix a fait tomber leurs ardeurs militantes des jours de lutte.

Au point de vue social, les ferments de révolte préparés par « le bon tyran » sont plus graves encore.

C’est d’abord le régime du bon plaisir dont Diaz donne l’exemple aux gouverneurs : le « Caciquismo » qui accumule partout les haines.

Ce sont les injustices sociales qui écrasent la foule des indiens. Les 5/6 du territoire appartiennent à un petit nombre de familles colossalement riches, à ces « cientificos » blancs et créoles, possesseurs de latifundia et des mines, dont le matérialisme économique tend à rejeter dans le « péonisme » (esclavage à peine déguisé) 10 à 12 millions d’Indiens et de Métis. Presque tout l’État de Coahuila appartient ainsi à la famille Madero, d’où va sortir le chef de la révolution. Une partie de ces immenses « haciendas » demeure en friche, tandis que le pauvre « Indito », occupât-il depuis cent ans un lambeau de terre, peut s’en voir dépouillé du jour au lendemain par l’Alcade ou un accapareur, si son titre de propriété n’est pas inscrit au cadastre. Quant aux « peones » attachés aux terres des opulents « hacendados » comme travailleurs, leur sort demeure continuellement à la merci du maître. Leur ignorance est presque absolue. À la fin du règne de Diaz, en 1911, il y a 10 millions d’illettrés sur 15 millions de Mexicains. La presse indépendante, très étroitement surveillée, ne peut guère combattre ces abus, et la presse radicale, subventionnée par le dictateur, les ignore volontairement.

Le xénophobisme, un des sentiments que Calles exploitera le plus activement, grandit aussi. Les étrangers : Belges, Allemands, Hollandais, Anglais, Français, surtout Américains du Nord, établissent partout des usines, exploitent les mines et les haciendas, construisent les voies ferrées, éclaboussent de leur luxe « l’Indito », qui, poussé par des agitateurs professionnels venus d’Amérique, maudit les « Gringoes » qui grignotent sa terre.

La ruine de Diaz viendra de ces causes et d’une autre décisive à tous les tournants de l’histoire mexicaine : l’intervention des États-Unis.

Le Mexique, industrialisé par les Américains, risquait de tomber, comme l’isthme de Panama, sous leur contrôle. On sait comment le canal, commencé par Lesseps, achevé par les Américains en 1913, passa sous leur domination. Une révolution fomentée par eux à Panama fournit le prétexte d’intervenir pour rétablir l’ordre, se rendre maître du canal et annexer une bande de terrain sur chaque rive...

Diaz vit le danger, emprunta en Europe l’argent nécessaire pour racheter les voies ferrées aux actionnaires yankees, favorisa la Compagnie pétroléenne anglaise « El Aguila », présidée par Pearson, au détriment de la « Standard Oil », Compagnie américaine régie par le multimilliardaire Rockefeller. Un autre crime que le gouvernement de Washington allait lui faire expier fut le refus de louer aux Américains la baie de la Madeleine, future base navale de la Californie mexicaine.

Dès lors, Diaz fut condamné, à Wall Street, par « la diplomatie du dollar ».

5. – MADERO (1911-1913) fut « l’homme de paille » de ces intérêts financiers, « le pantin » dont les États-Unis tiraient les ficelles. L’opinion ne s’y trompa pas qui baptisa la nouvelle révolution : « La lutte de Rockefeller contre Pearson », et en infligea à Madero le sobriquet de « Président Pétrole ». Ploutocrate-démagogue, immensément riche, ambitieux, éloquent, courageux et fat, Madero fit appel aux socialistes déjà puissants dans les milieux industriels, aux agrariens, aux Inditos, à qui il promit le partage des terres et la réforme scolaire. Connaissant les sentiments religieux des masses, il s’abstint de toute surenchère anticléricale. Et l’on vit des bataillons indiens se ruer au pillage avec une image de Notre-Dame de Guadalupe sur la poitrine, tandis que d’authentiques bandits à la solde de Madero : Orozco, Zapata, Villa, mettent le pays en coupe réglée.

Ces bandes n’eussent jamais triomphé des troupes régulières, sans l’intervention de l’oncle Sam, qui envoie des armes aux révoltés, en refuse à Diaz et expédie ses croiseurs à Veracruz pour appuyer la révolution. Parvenu au pouvoir, Madero se révèle immédiatement inférieur à sa tâche. Il n’a pas la volonté de Diaz pour gouverner un peuple enfant passé, sans transition, de la servitude à l’indépendance. Socialistes et agrariens réclament le partage immédiat des terres, tandis que les bandits : Zapata, Villa, Orozco, hier à la solde du maître, terrorisent le pays, appuyés par les États-Unis, à qui Madero (accusé de leur être vendu) n’ose accorder les avantages promis. Les honnêtes gens, par ailleurs, appellent de tous leurs vœux la fin de ce régime d’exactions.

En février 1913, le « Présidente Petroleo » est attaqué dans Mexico par les généraux Félix Diaz, Reyes, Huerta ; pendant une dizaine tragique, on se bat, à coups de canon, en pleine capitale ; 3 000 morts, 7 000 blessés demeurent sur le terrain. Madero et son vice-président Suarez sont assassinés. La victoire de la « Standard Oil » coûte cher, mais, au moment où le Mexique retombe dans l’anarchie, les financiers new-yorkais remportent une précieuse victoire, en acquérant 60 pour 100 des actions des voies ferrées. À ce prix, le Mexique peut descendre au fond du gouffre. Les mêmes influences vont l’y précipiter [6].

6. – CARRANZA (1914-1919). Le général Victoriano Huerta, élu comme président provisoire, Indien de race, homme de talent et de conscience, pourrait sauver de la décomposition son malheureux pays. Reconnu d’abord par l’Angleterre, l’Allemagne, tardivement par les États-Unis (malgré les rapports pleinement élogieux envoyés par les ambassadeurs et les consuls américains), il va succomber par la politique maçonnique et protestante du président Wilson. « C’est de cette politique, écrit un religieux américain, le P. Michaël Kenny, S. J., qu’est sortie l’orgie de persécution et d’anarchie parvenue a son apogée dans les décrets Calles. »

Pour la première fois, le président de la République mexicaine ouvrait le Congrès au nom de Dieu et invitait les députés à prier pour que le règne de la paix et de la justice arrivât enfin.

Le peuple indien applaudit Huerta, ce président de sa race qui osait parler le langage des masses. Mais les députés, pour la plupart bourgeois radicalisants, se montrèrent hostiles.

Les Loges américaines prirent peur ; une députation de maçons américains et mexicains vint informer Huerta qu’elle obtiendrait pour lui la reconnaissance et l’appui des États-Unis, s’il consentait à adopter son programme, sinon ce serait la lutte. Huerta refusa de s’incliner devant la sommation et déclara qu’il entendait « vivre et mourir catholique ».

C’était signer sa condamnation.

Sur ces évènements les documents abondent : l’Enquête officielle de la Commission Fall sur le rôle des États-Unis dans la politique mexicaine, publiée par le gouvernement américain, résumée dans la relation faite au Sénat de Washington, en 1920 ; le livre de Mgr Kelley, évêque d’Oklahoma : Le Livre Rouge et Jaune (Sang et Folie) et ses nombreux articles dans l’Extension Magasine ; enfin les études de Mgr Curley, archevêque de Baltimore (Washington fait partie de ce diocèse), primat des É.-U. dans sa Revue catholique.

À elle seule, l’Enquête officielle des É.-U. constitue un document accablant. Après avoir reconnu Victoriano Huerta, que les vœux du pays appellent, le président Woodrow Wilson, méthodiste franc-maçon, se tourne contre lui et passe au parti de Carranza, qui, s’appuyant sur la maçonnerie, les socialistes, le bandit Villa, vient de déclencher la révolution.

Le grand-maître de la Maçonnerie écossaise aux É.-U. assure le révolté du concours du président Wilson et du secrétaire d’État W. J. Bryan. L’ambassadeur américain Lane Wilson, favorable à Huerta, est rappelé de Mexico. Carranza et Villa entrent en campagne, pourvus d’armes, de munitions et d’argent par la « Standard Oil », par le gouvernement de Wilson qui met l’embargo sur les armes de Huerta.

Et c’est un débordement de barbarie épouvantable.

L’ambassadeur Lane Wilson le résumera ainsi pour la Commission Fall : « 300 000 Mexicains tués, plus d’un million morts de faim. Le Mexique ruiné ; 3 000 églises désaffectées ; 1 500 prêtres chassés ; 364 institutions religieuses (dont plusieurs de femmes) envahies, profanées, dans des circonstances qu’on ne peut convenablement décrire... » Et tout cela se passe, ajoute-t-il, avec l’appui des organisations protestantes et maçonniques des États-Unis.

Le protestant américain E. Coll Byam, dans la revue France-Amérique-Latine (fév. 1920), n’est pas moins explicite : « Partout, les églises furent saccagées, les prêtres et les évêques contraints de se cacher ou de s’exiler ; les religieuses outragées et traitées avec une brutalité sauvage. Nombre de prêtres furent mis à mort, après avoir été affreusement torturés et mutilés... »

Villa, l’homme de confiance de Carranza, raconte Mgr Kelley devant la Commission Fall, prend, un jour, un effort au poignet droit, à force de tirer, dans une cour, contre des prisonniers sans défense, à coups de revolver...

Wilson n’ignore rien de cela, l’Enquête Fall contient une lettre de lui au cardinal Gibbons, on il reconnaît « l’étendue et l’énormité des crimes contre la vie, contre la liberté et la religion », commis par Carranza-Villa et déplore l’inefficacité de ses efforts pour arrêter ces débordements.

Et cependant, le triomphe de ses protégés paraissant trop lent, Wilson organise, par son envoyé John Lind, des meetings révolutionnaires en plein Mexique, et, le 10 avril 1914, fait occuper Veracruz, fermant ainsi la seule porte par où les munitions pouvaient arriver d’Europe aux gouvernementaux. En conséquence, Victoriano Huerta doit démissionner, le 15 juillet 1914.

Carranza, vainqueur, va organiser méthodiquement la persécution contre les catholiques. Wilson, néanmoins, non seulement le reconnaît comme le président légitime du Mexique, mais s’emploie à le faire reconnaître par l’Europe. Le 9 mai 1919, il se vante du rôle joué au Mexique : « J’étais poussé par le seul désir d’aider les Mexicains à se débarrasser d’un homme (Victoriano Huerta) qui rendait impossible tout arrangement de la politique mexicaine. » On verra le bel « arrangement » procuré par les mitrailleuses de Wilson. À la fin du règne sinistre de Carranza, le journal le plus rouge de Mexico, la Révolution, résumera ainsi l’arrangement : « Disons-le nettement, la révolution carranziste s’achève en désastre ; un immense et sanglant suaire, un « sambenito », où on a enveloppé pendant dix ans le peuple mexicain. Au concret, Néant... »

Mais Wilson est au-dessus de ces jugements ; Dieu lui-même l’a investi d’un rôle messianique ; il le proclame en ces termes : « La mission qui est la mienne et que la divine Providence m’a confiée, est d’établir, au Mexique, l’ordre social que j’estime convenable à ce pays. » Cet ordre social, c’est le triomphe de la maçonnerie, du protestantisme, et, chose plus singulière, du socialisme. Tandis que Carranza va entreprendre une lutte sanglante contre l’Église, donner libre cours à un vrai délire antireligieux : statues mutilées, tabernacles violés, confessionnaux brûlés sur les places publiques, églises transformées en écuries, écoles et hôpitaux catholiques confisqués, biens d’Église nationalisés, promulgation de la constitution maçonnico-socialiste de Queretaro, évêques expulsés, 60 000 Mexicains catholiques exilés, pendant ce temps, constate la Commission Fall, les protestants sont encouragés, leurs écoles, leurs œuvres subsidiées, et Carranza choisit, pour chef d’état-major, le protestant Obregon.

... Selon la commune destinée de ses émules, Carranza va, néanmoins, périr par les protecteurs qui le hissèrent au pouvoir.

Pour remplir les caisses de l’État que les confiscations des pauvres biens d’Église ne suffisent pas à alimenter, Carranza, créature des pétroliers américains, comme son prédécesseur le « Présidente Petroleo », double les droits d’exportation des pétroles. C’est signer sa déchéance. Obregon, général de fortune, âme damnée de Carranza, à qui il doit d’être devenu, lui, soldat famélique, criblé de dettes, un des plus puissants « hacendados » et le « Roi du pois chiche », monte la révolution, avec l’appui des pétroliers, expulse Carranza et le fait assassiner, en mai 1920, sur la route de Veracruz. Mais Carranza ne meurt pas tout entier. Il laisse la fameuse Constitution de Queretaro, promulguée dans la ville de ce nom en 1917, l’arme sanglante de Calles. Quelle est l’origine de cette Constitution ? « Volonté souveraine du peuple mexicain », affirme Calles. Exactement la même que celle de la Constitution juariste qu’elle prétend ressusciter.

Tandis qu’en 1913-1914, révolté contre le président Huerta, il ensanglante le Mexique en compagnie de l’atroce Villa, Carranza porte un certain nombre de décrets militaires. Ces proclamations d’un chef de guérilla, imprimées plus tard, formeront le code de Queretaro. Fut-il au moins soumis à la ratification du suffrage universel comme l’exigeait la Constitution ? Nullement, une chambre constituante fut, il est vrai, réunie en 1917 : ce fut le Club des Jacobins.

Seuls furent admis à voter les révolutionnaires qualifiés, environ 3 pour 100 des électeurs, encore ne pouvaient-ils élire comme députés que les « candidats capables de prouver qu’ils avaient apporté une aide matérielle à la révolution carranziste ». C’est ce Club, « la Convention des Porte-Drapeaux Rouges », qui fut chargé d’élever les décrets militaires de Carranza à la dignité de lois.

Voici résumés les principaux articles de cette Constitution de Queretaro.

ART. 3. – L’enseignement officiel à tous ses degrés, ainsi que l’enseignement primaire privé, seront neutres.

Aucune corporation religieuse, aucun ministre du culte ne pourront fonder ou diriger des écoles primaires.

ART. 5. – Les Ordres monastiques sont interdits, quels que soient leur objet et leur dénomination.

ART. 24. – Les exercices du culte ne peuvent se célébrer que dans les églises, et celles-ci sont, en tout, soumises à la surveillance officielle.

ART. 27. – L’Église ne peul acquérir, posséder ou administrer nul immeuble, ni par elle-même, ni par personne interposée. Ceux qu’elle possède actuellement : églises, évêchés, presbytères, Séminaires, asiles, collèges, couvents... sont confisqués et nationalisés.

La simple présomption, la délation à laquelle tous les citoyens sont conviés, suffisent pour que l’on considère comme propriété d’Église tel ou tel bien.

Les ministres du culte, les associations religieuses ne peuvent avoir à leur charge aucune institution de bienfaisance publique ou privée.

ART. 130. – Les ministres du culte sont considérés comme exerçant une profession individuelle, sans aucun lien avec aucune espèce de hiérarchie et astreints aux lois édictées par l’État sur l’exercice de leur profession.

Les Congrès de chacun des 27 États de la Confédération mexicaine ont seuls qualité (et non les évêques ou le Pape) pour déterminer, selon les besoins locaux, le nombre maximum des ministres du culte (curés, évêques, pasteurs...) autorisés à exercer leur ministère.

Tous les ministres du culte doivent être Mexicains de naissance. Ils ne pourront en aucune réunion, ni publique, ni privée, critiquer les lois, ou les gouvernants, sous peine d’amende et de prison.

Ils n’auront droit de vote ni actif ni passif.

On ne pourra ouvrir au culte nul local nouveau sans l’autorisation du ministère de l’Intérieur.

Chaque église doit avoir un responsable laïque auquel est commise la garde du mobilier nationalisé.

Tout changement de pasteur doit être communiqué à l’autorité municipale par le prêtre sortant et son successeur, accompagné de dix paroissiens.

Aucune revue religieuse, aucun journal religieux ne peut s’occuper de politique ni des actes des autorités y ayant quelque rapport.

Les prêtres ne peuvent hériter ni d’un prêtre, ni de n’importe qui, si ce n’est de proches parents, jusqu’au quatrième degré de consanguinité...

Législation burlesque et odieuse qui, renouvelant à la fois les folies du joséphisme et celles de la Convention, met d’une part l’Église hors la loi, et de l’autre la surveille étroitement, l’organise eu Église nationale et schismatique.

Les évêques mexicains, Benoît XV et Pie XI l’ont condamnée, au nom des droits de la conscience qu’elle viole impudemment.

*

* *

7. – OBREGON (1920-1924), principal auteur de la Constitution de 1917, universellement méprisé pour ses innombrables actes de banditisme, pillard d’églises, voleur des terres des Indiens Yaquis, après avoir fait assassiner son maître et bienfaiteur, Carranza... trouve en face de lui Adolfo de la Huerta, président provisoire. Homme de courage et de conscience, Huerta prétend assurer au Mexique un régime de liberté. À son programme figure la liberté des cultes, de l’enseignement. C’est dire que la Constitution de Queretaro, reconnue par Wilson, sera abolie.

Contre Huerta, Obregon fait appel aux pétroliers, leur promettant de larges concessions, aux méthodistes et aux maçons américains. Chef de rebelles, il est constitutionnellement inéligible. Le Comité américain des relations étrangères, à la suite de son enquête de 1920, rédige sur son compte un rapport accablant, réclame la révision de l’odieuse Constitution de Queretaro, déclarée anticonstitutionnelle, qualifie la politique de Wilson au Mexique de « déshonneur pour la civilisation »... Rien n’y fait. La victoire, une fois de plus, restera au pétrole. Sous le président Harding (1921), les grands pétroliers de la « National Petroleum Oil Company » descendent à Mexico, où Obregon et son lieutenant Calles leur promettent 51 pour 100 des pétroles mexicains. Les négociateurs offrent, en retour, un cadeau de 5 millions de dollars, la reconnaissance d’Obregon par les États-Unis, des secours en munitions contre Huerta qui serre de près le révolté.

Les concessions demandées sont contraires à la Constitution de 1917, œuvre d’Obregon... Il accorde tout.

Pareillement, en violation de la Constitution, il donne par un Pacte secret pleine satisfaction aux prédicants protestants, aux pro-propriétaires américains. Voici le texte :

1o Les missionnaires nord-américains, ministres du culte et maîtres, seront libres d’entrer et de résider au Mexique pour y enseigner, prêcher, écrire, posséder et diriger des écoles sans l’intervention de l’autorité mexicaine, à condition qu’ils ne se mêlent pas de politique intérieure.

2o Les limites fixées par la Constitution aux propriétés des étrangers ne s’appliqueront pas aux propriétés déjà acquises par les Nord-Américains.

3o De même, la prohibition de posséder des terres, pétroles, mines, ne s’appliquera pas au Nord-Américains.

4o De même, la partie de l’article 48 de la Constitution qui interdit aux organisations religieuses de posséder des immeubles : presbytères, évêchés, Séminaires, orphelinats, collèges, écoles, ne s’appliquera pas à eux.

... Ces quatre articles, comme les évènements vont le montrer, joueront pour les protestants américains, mais non pour les catholiques.

Harding se déclare satisfait et envoie à Obregon les armes nécessaires pour réduire Adolfo de la Huerta.

En attendant, Obregon fait procéder à la comédie des élections (1920), dispersant à coups de fusil les partisans de Huerta. Ses soldats, devenus grands électeurs, « jouent le rôle de comparses de théâtre, sortant par une porte après avoir voté ; rentrant par l’autre pour recommencer », raconte un témoin, R. Capistran Garza.

Faisant honneur aux promesses du président Harding, son successeur Coolidge reconnaît le gouvernement d’Obregon en 1923.

« Il n’ignore pourtant pas », s’écrie Mgr Curley, primat des États-Unis, que ce bandit s’est « imposé à main armée, que le peuple mexicain n’a pas eu plus de part à l’élection d’Obregon qu’à celle de Coolidge... » Et cette reconnaissance, continue le prélat, déclenche une reconnaissance semblable de la part des autres États qui « ignorent les pactes secrets par lesquels cette reconnaissance fut achetée » ! Et il conclut : « Depuis douze ans, la politique des États-Unis au Mexique est dictée par les intérêts financiers, le pétrole, les minerais. Tout se résume en questions de lucre, de faveurs légales ou illégales. » (Mexican Tyranny and the Catholic Church, p. 35-36.)

Le sénateur Lodge demande aussi à la tribune du Congrès Américain qu’on en finisse avec la politique wilsonienne : « Si nous voulons participer à la pacification du monde, dit-il, commençons ici, par le Mexique. »

Hélas ! par leur élu, Obregon, les gouvernants des États-Unis vont précipiter la ruine du pays, après en avoir arraché les premières germinations de vie poussées sur le sang des martyrs.

En effet, malgré brimades et mises hors la loi, les catholiques, réveillés par la chute de Diaz, n’ont cessé de gagner du terrain. Organisé en 1910, le Parti National Catholique Politique envoie 90 députés au Congrès qui porte Madero au pouvoir (1911). Ce parti publie des revues sociales, crée des syndicats ouvriers, fait voter par l’État de Jalisco, où il domine, des lois sociales importantes.

Le clergé mexicain excellent, formé souvent dans les Séminaires romains et par nos Lazaristes, aidé par les Congrégations étrangères : Maristes, Frères des Écoles chrétiennes, etc., ne fait pas de politique, mais se donne à l’action catholique et sociale. Le nationalisme ombrageux d’une poignée de prêtres ambitieux ou indignes, hostiles à Rome et au clergé étranger, ne saurait diminuer la valeur de ce fait, mis en relief par la persécution actuelle et la fidélité héroïque du grand nombre.

Ces prêtres, de 1901 à 1913, multiplient les écoles primaires et secondaires, les coopératives, les œuvres de bienfaisance ; dans quatre Congrès ou Semaines Sociales, ils étudient les principaux problèmes agricoles, ouvriers, ethniques. En 1914, la consécration du peuple mexicain au Sacré-Cœur montre la vitalité du catholicisme dans les masses. En même temps s’organisent les Chevaliers de Colomb, la Jeunesse Catholique, la Confédération nationale Catholique du Travail, l’Union des Dames Catholiques ; plus tard, la Ligue Nationale pour la liberté religieuse.

Bref, une vraie renaissance capable de régénérer le Mexique, d’en faire une nation indépendante. En face de cette activité, Carranza comprit la nécessité d’atténuer son sectarisme, et, en 1920, manifesta même l’intention d’amender la Constitution de Queretaro, ce qui amena sa chute.

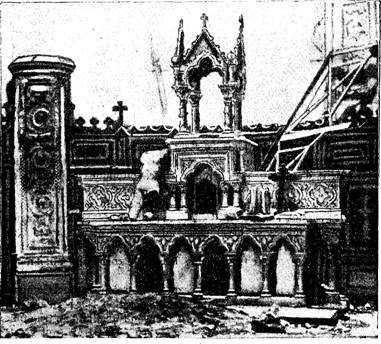

Obregon, à son tour, n’ose pas appliquer, dans sa rigueur, la Constitution, mais multiplie les brimades : le 12 janvier 1923, le

La foule des fidèles devant l’église Notre-Dame de la Guadeloupe

aux heures qui précédèrent l’exécution des décrets de persécution.

délégué apostolique, Mgr Filippi, pose la première pierre d’un monument au Christ-Roi, sur le Cubilete, centre géographique du Mexique ; 60 000 fidèles assistent à la cérémonie. Bien qu’elle se déroule dans une propriété particulière, et donc légalement, Mgr Filippi est expulsé pour avoir, lui, étranger, participé à une cérémonie du culte public.

En septembre 1921, une bombe éclate à la porte de l’archevêché de Mexico, une autre dans le sanctuaire national de Notre-Dame de Guadalupe. Au lieu de sévir, Obregon prétend que la justice populaire a voulu prévenir la justice officielle trop lente à punir un épiscopat rebelle. Les manifestations de piété occasionnées par ces attentats donnent lieu à de sauvages représailles.

Le Centre de la Jeunesse Catholique, pris d’assaut par les ouvriers de la C.R.O.M., les jeunes catholiques sont proclamés provocateurs.

À Guadalajara, à Morelia, des ouvriers, des membres de la Jeunesse Catholique, des chrétiennes de la meilleure société, sont abattus à coups de revolver par les communistes.

Au mois d’octobre 1924, Mexico voit se dérouler les cérémonies triomphales du Congrès Eucharistique National. À l’issue du Congrès, Obregon traduit en justice les catholiques coupables d’avoir arboré des insignes religieux. Les inculpés sont des millions ; il faut renoncer aux poursuites ou décréter la terreur.

C’est ce que va faire son collaborateur et successeur à la présidence, Calles.

II – LA PERSÉCUTION DÉCHAÎNÉE

1. Calles (novembre 1924-...).

Ancien sacristain, puis instituteur primaire, dans un village de Sonora, Plutarco Elias-Calles, né d’une Indienne et d’un Juif Syrien [7] venu aux États-Unis pour y exercer l’usure, mena d’abord une vie besogneuse. Devenu général, comme tout citoyen qui se respecte, en un temps et en un pays où il suffit pour acquérir ce grade de coudre des étoiles à sa manche, puis ministre d’Obregon, enfin président, cet ancien magister, ennemi mortel des latifundia, est devenu par la politique sectaire et communiste le premier « latifundiste » du Mexique. À la tête d’immenses propriétés dans la Nouvelle Léon, à Saint-Louis de Potosi, dans l’État de Mexico, une seule de ses haciendas, celle de Soledad de la Mota (N. Léon) vaut un million de pesos (500 000 dollars).

D’après la Constitution, dont il s’instituera le chevalier, Calles était triplement inéligible : 1° parce que fils d’étranger ; 2° parce que mêlé aux révolutions précédentes ; 3° parce que, ayant foulé aux pieds, pendant la campagne électorale et au jour des élections, tous les dispositifs de la Constitution. Mais, pour Calles, comme pour Obregon et tous leurs prédécesseurs, la Constitution c’est la volonté du plus fort. Or, Obregon a décidé que son ministre Calles lui succédera. Tout revient donc à une question de fusils.

La campagne électorale s’ouvre en 1924. L’immense majorité des Mexicains, tous les hommes d’ordre, souhaitent le succès du président provisoire, Adolphe de la Huerta. Mais Calles a pour lui le gouvernement de Coolidge, la « National Petroleum » et les Loges. Tout se passe donc selon les rites accoutumés. Les États-Unis désarment la Huerta en mettant l’embargo sur ses armes (comme ils le mettent aujourd’hui sur les armes destinées aux catholiques révoltés), ils en fournissent à Calles. Ils pousseront la complaisance jusqu’à arrêter, à la frontière, les hommes suspects d’hostilité envers Calles, comme le général Estrada. Mieux encore, ils prononceront l’extradition contre des adversaires du dictateur qui, livrés à cette brute, seront fusillés. Malgré cela, en mars 1924, Calles et Obregon, réduits à l’extrémité par Huerta, envoient un câblogramme à un grand pétrolier de Washington disant « leur état désespéré et réclamant des secours immédiats ». Résultat : « le Washington Post du 29 décembre narre la visite de deux gérants de la Compagnie des Pétroles à la Maison Blanche », qui va organiser le sauvetage de Calles. J’emprunte ce récit au primat Mgr Curley qui en tire ces conclusions : « Notre gouvernement empêcha, de la manière la plus efficace, le salut du peuple mexicain, en prohibant la vente des armes aux chefs du mouvement national...

« Tout le monde sait parfaitement que Calles ne fut pas l’élu du peuple mexicain. C’est un bolcheviste de marque supérieure. Comment expliquer que le président Coolidge ait envoyé, à lui et à son gouvernement, un message de spéciale amitié ?

« Aujourd’hui, lorsque les périodiques nord-américains condamnent toute intervention au Mexique, il serait bon de se souvenir que notre gouvernement est intervenu, au plus intime des affaires mexicaines, pour soutenir Obregon, assurer sa succession à Calles et sauver les intérêts pétroliers auxquels de si grandes promesses avaient été faites par ces deux types. » (sic).

Le 11 avril 1926, dans la Baltimore Catholic Review, Mgr Curley revient sur ce tragique sujet. Après avoir exposé les abominables exploits, les tueries et les brigandages du « ministricule rouge » Calles, il s’écrie : « Comme Nord-Américain et comme catholique nous estimons un droit et un devoir de nous élever contre la persécution religieuse du Mexique. C’est nous, Américains du Nord, qui sommes responsables de tout cela...

« Si Washington abandonnait seulement le Mexique à lui-même, interrompait l’aide déloyale qu’il prête au présent gouvernement bolcheviste, Calles et sa bande ne dureraient pas un mois. C’est nous et rien que nous qui sommes responsables des évènements mexicains des douze dernières années par la négligence ou l’intervention positive de notre gouvernement. »

La farce sanglante de l’élection présidentielle s’ouvrait en novembre 1924. Le Dr John Deister dans la Daily American Tribune, Miss Sophie Tredwell dans The New York Herald Tribune, nous ont livré le récit détaillé des faits : « Calles, de passage à New York, affirma que sur 2 millions de suffrages, 1 500 000 l’avaient porté au pouvoir. La vérité est que Calles arriva à la présidence par la force des armes comme Obregon et Carranza et Huerta et Madero et Diaz et Lerdo et Juarez. »

« J’estime, poursuit le Dr Diester, que, sur une population de 15 millions, Calles n’eut pas 50 000 suffrages. J’étais à Mexico ; tout le peuple tremblait à la pensée de son succès... J’ai vu les camions pleins de soldats, allant de collège en collège, imposant partout leur candidat Calles. »

À ce propos, il est plaisant de voir tel grave périodique, exposant les malheurs du Mexique, incriminer le suffrage universel, le régime républicain, coupables de tous ces maux. C’est vouloir fermer les yeux aux évidences historiques. Suffrage universel, République, ne sont, au Mexique, depuis 1857, qu’une dérision. C’est une oligarchie bourgeoise qui (n’en déplaise à ces Messieurs de la Ligue des Droits de l’Homme) gouverna et gouverne ce malheureux pays par une suite de coups d’État. Porfirio Diaz, comme Juarez et les autres dictateurs mexicains, n’ont fait que continuer en l’aggravant l’absolutisme espagnol ; ils ont, de parti pris, maintenu le peuple en minorité, en un étroit servage civique... Et, néanmoins, la pétition pour la liberté religieuse et scolaire, pour la liberté de la presse et de l’action politique, signée, en 1926, par plus de cinq millions de Mexicains en âge de voter, montre que, du jour où le suffrage universel, le régime démocratique, seraient une réalité au Mexique, le règne du terrorisme, y cesserait.

Haut dignitaire de la maçonnerie, sectaire forcené et obtus, imbu des doctrines bolchevistes, ayant donné sa mesure comme gouverneur de Sonora et ministre de l’Intérieur, Calles s’engage, au cours de la campagne électorale, à appliquer, dans sa rigueur, cette Constitution socialiste et sectaire de Queretaro, laissée partiellement en sommeil par les deux derniers présidents. Il va le faire, négligeant les points qui le brouilleraient avec ses protecteurs américains protestants, et aggravant les mesures persécutrices à l’égard des catholiques [8].

Lucien Romier, dans un article fantaisiste de la Revue des Deux Mondes, nous présente ainsi le personnage : « Haute stature, épaules fortes, masque à la fois de violence et de réserve, avec une sorte d’illumination dans le regard. Nul trait, nul mouvement qui trahisse, en cet homme, une goutte de sang latin, anglo-saxon, ou, à plus forte raison, celte. Ce n’est pas l’Oriental avec son indolence trompeuse. Ce n’est pas l’Indien agile. Ce n’est pas le Sémite. C’est un type à part. J’imagine le fauve tranquille qui, soudain, broiera l’assaillant. »

Le portrait est flatté. Calles n’a rien du lion, mais beaucoup du renard et plus encore du loup. C’est le primaire prétentieux qui, à plusieurs reprises, déclare, sans sourciller : « Je suis l’adversaire personnel du Christ ! » (M. Homais n’avait pas encore trouvé cela), mais aussi le Juif haineux et cupide qui ramasse, dans le sang chrétien, une fortune doublement précieuse, l’Oriental idéologue et madré, professeur d’anarchie et avide de bénéfices solides, à qui les contradictions ne pèsent guère dès quelles sont commandées par un profit, habile à payer les foules en paroles, tout en se payant lui-même en bonnes haciendas. « Bref : vingt-cinq pour cent de Robespierre, vingt-cinq pour cent de Tartarin et cinquante pour cent d’Apache. » D’où les singulières antinomies qui marquèrent la politique du dictateur.

2. La politique communiste de Calles et ses complices.

Parvenu au pouvoir par la finance américaine, gêné par les engagements consentis aux pétroliers, ses bailleurs de fonds, plus gêné encore par le pacte bolchevique qui le lie aux agrariens et à la CROM [9] (Confédération Régionale des Ouvriers Mexicains), Galles va louvoyer, donnant, un jour, satisfaction aux bolchevistes, l’autre, aux capitalistes.

Dès 1925, il décrète la mise en vigueur de ses décrets communistes et antireligieux. Or, l’article 27 donne à l’État la propriété de toutes les terres, le droit de déterminer l’étendue maxima des terrains qu’il louera, annule tous les contrats antérieurement conclus, décrète que toutes les mines, sources de pétrole, entreprises industrielles, seront exploitées uniquement par des Mexicains d’origine. Les étrangers ne pourront posséder quoi que ce soit qu’à la condition de se faire naturaliser et de renoncer à tout recours à leur gouvernement. Calles va appliquer ces dispositions à l’Église à coups de fusil, la privant de tous ses biens, la proclamant incapable d’acquérir, de posséder, expulsant les prêtres étrangers... L’Église n’a pas de cuirassés pour se défendre.

Mais les capitalistes américains, dépouillés des biens acquis au Mexique : terres, mines, sources de pétrole, seront de moins facile composition. Le président Coolidge, le secrétaire d’État Kellogg, muets tant que leur protégé ne fait que confisquer églises, écoles, hôpitaux, et fusiller les catholiques, s’émeuvent soudain, et défendent le passage du matériel de guerre acheté par Calles. Ils s’émeuvent, davantage encore, en le voyant propager son bolchevisme au Nicaragua où les États-Unis veulent demeurer les maîtres, comme ils le sont à Panama, pour y établir et y posséder un second canal. Kellogg déclare donc que la propagande mexicaine au Nicaragua constitue « un acte hostile ».

En ce moment, la révolte des Indiens Yaquis, dont Calles vole les terres à son profit, la révolte armée des catholiques, dont il poursuit l’extermination, mettent le dictateur à deux doigts de sa perte. Il lui faut des armes, de l’argent, donc l’appui des États-Unis. Les pourparlers s’engagent avec la Maison Blanche, avec les pétroliers américains... Il est entendu que, non seulement la Constitution ne jouera pas avec les possédants américains, mais que de plus larges concessions pétrolifères leur seront accordées. Dans ce but, Calles amende les articles 14 et 15 de la loi sur les pétroles et accorde aux Compagnies américaines, comme le lui fait vainement remarquer un sénateur, plus de concessions qu’elles n’en demandent.

C’est à ce moment que plusieurs personnalités américaines interrogent mon ami vénéré, Mgr Pascual Diaz, évêque exilé de Tabasco, chargé d’affaires de la hiérarchie mexicaine, sur « la possibilité d’une entente durable entre les États-Unis et Calles ». Mexicain authentique, de race indienne, grandement apprécié au Mexique et aux États-Unis pour sa haute culture et son caractère, « le Mercier du Mexique », comme on dit là-bas, connaît parfaitement son Calles, ayant eu, avec lui, plusieurs rencontres où le magister n’a pas brillé. Il s’est vengé, en cuistre, envoyant ses policiers enlever l’éminent prélat sans lui laisser le temps de prendre deux mouchoirs, pour le jeter à la frontière... Mgr Diaz répond [10] donc à ceux qui le questionnent : Calles tiendra ses engagements tant que les évènements l’y obligeront, et il les violera dès qu’il en verra la possibilité. Les faits justifieront la prophétie. Calles respectera, en général, les droits des gros financiers américains, mais laissera ses gouverneurs et les communistes de la CROM prendre leur revanche sur de moindres seigneurs. En 1928, M. Walter Saunders, dans The National Financial Weekly, signalera 2 200 cas de brigandage commis au détriment d’Américains ; la conséquence est que, sur 50 000 Américains résidant au Mexique en 1914, il n’en reste plus que 20 000. L’auteur avoue, avec courage, que c’est là une juste punition de la politique folle ou criminelle menée, au Mexique, par les présidents des États-Unis, depuis Wilson. Combattant le communisme chez eux, refusant de le reconnaître en Russie, ils l’ont implanté, à leurs portes, au Mexique. Car c’est bien le communisme que Calles prétend établir. On sait, d’ailleurs, par l’exemple de la Russie, que cette doctrine ne s’oppose nullement à ce que les chefs deviennent eux-mêmes de puissants capitalistes. C’est par là que Calles et Obregon, l’ancien président devenu ministre et successeur éventuel de son complice, ont commencé.

Une église saccagée de Mexico.

Puis en bon magister qui apprit sa leçon, Calles, documenté par un voyage à Moscou (1924) d’où il ramena plusieurs docteurs de la IIIe Internationale, s’est appliqué à calquer les us et coutumes des Soviets. Leur militarisme forcené d’abord.

Son train, de huit millions de dollars, est une forteresse mouvante. Au cours du voyage qu’il fit à Guadalajara pour recevoir le corps de sa femme, morte à Los Angeles, Calles était gardé comme ne le fut aucun tsar : en avant du train présidentiel, armé en bastion, roulait un autre train bondé de troupes ; et, en arrière, suivait un wagon blindé. Sur toute la ligne, la troupe montait la garde.

Le président a aussi son Guépéou : la Policia reservada, police secrète peuplée surtout d’étrangers. Et cette Tcheka-Guépéou a naturellement son Dzerjinski et sa Lubyanda, le premier s’appelle Roberto Cruz, inspecteur général, et ses oubliettes sont les sous-sols de l’inspection de police.

C’est là que, tous les jours, surtout le dimanche, on entasse, pêle-mêle, prêtres et religieuses, jeunes filles et dames surprises en flagrant délit d’assistance à la messe, filles publiques et bandits de grands chemins, braves ouvriers et pauvres servantes appréhendés en quelque office religieux. C’est là que Roberto Cruz emplit ses poches et comble le déficit du budget en soutirant 500 pesos d’amende aux simples fidèles et 1 000 pesos aux prêtres et aux religieuses qu’il consent à gracier ou à expédier aux bagnes des îles Marie ; de là surtout que sort, chaque jour, le grand corbillard automobile chargé de cadavres...

Ce n’est pas là, nous l’espérons, ce que prévoyaient Samuel Gompers et William Green, présidents de la Confédération Nord-Américaine du Travail (American Federation of Labor) en travaillant au triomphe de Calles, en affiliant sa garde rouge, la C.R.O.M. (qui est la CGTU mexicaine) à l’American Federation. C’est du moins ce que le P. M. Kenny, S. J., dans sa brochure The Mexican Crisis, suppose charitablement : « Quand Calles présenta son plan de confiscation des propriétés privées à Gompers, il le donna comme une simple charte de restauration des droits des peones à la propriété du sol. »

Malheureusement, les faits semblent contredire cette opinion et ajouter un nouveau chapitre aux responsabilités américaines dans la soviétisation du Mexique.

Carlos Pereyva, dans le Crime de Wilson ; Mgr Kelley, dans le Livre rouge et jaune ; David Golstein, dans America (19 juin 1926), nous montrent les dirigeants de la Fédération, unis à la Maçonnerie américaine (à laquelle ils appartiennent, comme Wilson), travaillant au triomphe des trois persécuteurs Carranza, Obregon, Calles, obtenant l’embargo des armes destinées à leurs adversaires, organisant la police à la frontière pour empêcher tout secours de parvenir aux libérateurs. Comment Gompers pouvait-il ignorer les tendances des trois tyrans, lui qui avait eu, comme Wilson, « ses délégués dans l’antre de Queretaro » où on transforma en lois les décrets communistes dont Calles est l’exécuteur ?

D’ailleurs, Gompers, dans son livre Soixante ans de vie et de travail, revendique pour lui et sa Fédération l’honneur d’avoir « fait » Carranza ; plus tard, il présentera Calles comme le champion de la liberté et de l’humanité ». William Green ira plus loin et, célébrant la victoire de Calles, s’écriera : pour lui « nous avons marché la main dans la main avec la CROM au sein de la Fédération Pan-Américaine du Travail... Sous la conduite de Calles, homme qui représente notre idéal humanitaire mis en pratique, nous pouvons espérer le déroulement d’une vie méthodiquement constructive ».

Disons, à la décharge des nombreux catholiques égarés dans la Confédération N.-A. du Travail, qu’en face du « déroulement destructeur » des infamies mexicaines, leurs yeux s’ouvrirent. Au mois d’août 1925, 50 000 ouvriers de Chicago protestèrent contre les crimes de Calles. En septembre, le meeting de Philadelphie, où assistaient les délégués de 150 000 travailleurs, demandait à W. Green, en un mémoire énergique, de retirer tout appui au persécuteur. À l’assemblée annuelle tenue à Détroit, en octobre, W. Green essaya de se tirer du mauvais pas où il s’était mis. Les délégués de Philadelphie exigeaient la création d’une Commission qui étudierait le rôle joué par la CROM dans la persécution. Finalement, W. Green écrivit, en décembre, au nom de la Fédération, à Luis Morones, ministre mexicain du Travail et fondateur de la CROM : « Les intérêts des travailleurs du Mexique et des États-Unis exigent qu’on donne une prompte solution au conflit religieux. Le déplorable état de choses actuel ne pouvant continuer sans compromettre les relations amicales des deux Fédérations. » Y a-t-il là autre chose qu’une formule platonique ? En tout cas, la CROM continue à organiser le Mexique sur les bases du bolchevisme.

Dans la session du 4 mars 1925, le commissaire des relations extérieures de la Russie donnait le Mexique pour « base de la Ligue Anti-impérialiste-Américaine et de la pénétration soviétique en Amérique ». Pour faciliter cette tâche, Calles, oubliant ses décrets sur les étrangers, ouvre largement le Mexique aux Russes. Il en arrive 4 000 en mai 1927 et on les installe dans les riches haciendas de Chihuahua, de Durango, enlevées à leurs propriétaires.

Pendant ce temps, la CROM fait une réception royale à la citoyenne Alexandra Kollontay, ambassadrice des Soviets, l’encourage à prêcher l’amour libre, la nationalisation des femmes et des enfants et à organiser, à Mexico, les jeune bataillons de Pionniers rouges...

3. La politique sectaire de Calles et ses complices.

La politique religieuse de Calles tient en ces quelques lignes : asservir ou exterminer le catholicisme ; s’appuyer pour cela sur la Maçonnerie internationale et surtout américaine, sur les protestants et sur les Juifs.

Maçon du 33e degré, il recevait, le 28 mai 1926, des mains du Suprême Grand Commandeur du Rite écossais, Luis Manuel Royas, la médaille du Mérite maçonnique. En la lui remettant, dans la Salle Verte du Palais National, au milieu de batteries d’allégresse, ledit Commandeur s’écrie : « L’ordre que j’ai l’honneur de présider n’a encore jamais accordé cette très haute distinction. Elle est décernée à l’extraordinaire mérite dont vous avez fait preuve comme président de la République, résolvant, en si peu de temps, les plus graves problèmes... Nous ferons connaître solennellement aux gouvernements et aux corps maçonniques, avec qui nous sommes en relations d’amitié, la récompense que vous avez méritée... »

Cette apothéose est un symbole. Les appuis que Calles trouve pour ses agressions contre la religion, l’immense conjuration du silence qui les couvre, le caractère atroce des attentats depuis bientôt quatre ans, tout cela ne trouve son explication dernière que dans les haines maçonniques dont il est l’instrument. C’est là le lien du faisceau qui rapproche Gompers et Wilson ; socialistes, communistes, radicaux des deux continents, le journal le Peuple, l’Ère Nouvelle, le Quotidien, les complices actifs ou passifs de la Terreur mexicaine, bourreaux et chiens muets.

Veut-on quelques preuves ? En 1924, le Convent suprême de la Maçonnerie tenu à Genève, décrète la « déromanisation » de l’Amérique latine en commençant par le Mexique.

Le 12 août 1926, la Tribuna de Rome publie un article sensationnel – reproduit partout : dans la revue catholique America, comme dans le journal libéral la Prensa, de Buenos Aires, – où la thèse suivante est établie : « La Maçonnerie internationale accepte la responsabilité de tout ce qui se passe au Mexique et entend mobiliser toutes ses forces pour l’exécution complète, totale, du programme qu’elle s’est fixé en ce pays. »

De ce programme nous connaissons les détails. Ils furent rappelés au Congrès maçonnique de l’Amérique latine tenu à Buenos Aires en 1906.

Le numéro 10 du Diario Masonico, de Caracas, publie les résolutions du Congrès. En voici quelques-unes :

ART. 5. – La Maçonnerie latino-américaine combattra, par tous les moyens, l’établissement et l’action des Congrégations religieuses, et coordonnera ses efforts pour les expulser de l’Amérique latine.

ART. 6. – Les Maçons procureront le succès des hommes politiques qui veulent défendre leur idéal en votant la séparation de l’Église et de l’État, l’expulsion des Congrégations, le mariage civil, le divorce, l’éducation laïque, la laïcisation des hôpitaux.

ART. 10. – La Maçonnerie luttera pour le rappel de tous les représentants des gouvernements auprès du Vatican ; ces gouvernements ne devraient pas reconnaître la Papauté comme un pouvoir international, etc.

Le gouvernement des États-Unis qui s’est arrogé le rôle de tuteur dans l’Amérique latine, dominé lui-même par l’influence maçonnique, sera le maître ouvrier de la « maçonisation » du Mexique.

En cela, il poursuivra à la fois le triomphe de son idéologie philosophique et celui de son impérialisme.

On connaît le célèbre aphorisme du président Roosevelt : « L’absorption des pays latins par les États-Unis sera très difficile, tant que ces pays seront catholiques. » Décatholiser pour américaniser, telle est, depuis cinquante ans, la politique des États-Unis dans l’Amérique du Sud, et principalement en la grande république voisine. Les affirmations circonstanciées du cardinal Gibbons, du primat Mgr Curley, de Mgr Kelley, rempliraient un volume. On trouvera les plus éloquentes dans La Lucha de los catolicos Mejicanos (Tarragona).

Le cardinal Gibbons résume, en cette simple phrase, les interventions américaines, au Mexique, pour y établir des dictatures sectaires depuis Santa-Anna : « Le but fut d’extirper au peuple mexicain son antique foi. »

On s’étonnera moins ou point du tout, on ne parlera plus de marotte si on consent à étudier froidement les faits que nous avons exposés, et encore ceux-ci. Le P. Kenny, Américain, avoue l’existence de 3 millions de francs-maçons aux États-Unis. Ce chiffre prend sa pleine valeur si on le rapproche de celui-ci : l’annuaire de 1910 donnait pour toute l’Europe le chiffre de 372 626 maçons, et pour la France celui de 36 700.

Le P. Kenny ajoute, il est vrai, que les « francs-maçons américains sont plus américains que maçons, et sont portés à tenir le point de vue américain plutôt que le point de vue maçonnique, dans les questions où l’intérêt national entre en litige ». Le malheur est que les gouvernants américains estiment trop couramment « le point de vue maçonnique identique au point de vue américain ». Ainsi pensent le maçon Roosevelt, le méthodiste-maçon Wilson, l’actuel secrétaire d’État Kellogg (48 ans de carrière maçonnique), ainsi pensent 70 pour 100 des députés et sénateurs, maçons eux aussi, et 32 sur 46 gouverneurs d’États, pareillement maçons.