Le bonhomme Lénine

par

Curzio MALAPARTE

PARIS

ÉDITIONS BERNARD GRASSET

61, Rue des Saints-Pères, VIe

1932

PROLOGUE

Il monte à cheval comme un homme qui ne serait pas philosophe.

(BLAISE PASCAL).

Il est facile de donner des règles générales. Mais les détails ?

(CATHERINE à VOLTAIRE).

La mission de ma vie est de combattre Oblomov.

(LÉNINE).

Ainsi, dans le temps des fables, après les inondations et les déluges, il sortit de la terre des hommes armés, qui s’exterminèrent.

(MONTESQUIEU).

LA légende de Lénine, cette sombre légende qui fait de ce petit bourgeois fanatique, de ce bonhomme violent et timide, un monstre altéré de sang, un Gengis-Khan prolétarien issu du fond de l’Asie pour se précipiter à la conquête de l’Europe, n’aurait pas pris naissance sans l’optimisme de Candide et de Babbitt, héros représentatifs de la bourgeoisie d’Occident. Pour justifier leurs inquiétudes, calmer leurs remords et ranimer leurs illusions, ces inguérissables optimistes ont cru qu’il suffisait de renier Lénine, de le refouler au delà des frontières de l’esprit bourgeois, d’en faire un Mongol. Sont-ils réellement sûrs que la morale et la logique de la civilisation bourgeoise ne pouvaient pas, n’auraient pas pu, accoucher d’un tel monstre ? Qu’il n’aurait jamais pu naître sur les rives de l’Hudson ou de la Tamise, de la Seine ou de la Sprée ? Croient-ils vraiment que, seul, le sommeil fébrile de l’Asie pouvait donner naissance au Gengis-Khan de la révolution prolétarienne ?

Il est tout à fait naturel que les Plutarque du Kremlin aient fait de Lénine, après sa mort, une sorte d’image d’Épinal à l’usage des moujiks. Mais les Russes intelligents, communistes ou anciens bourgeois, techniciens, étudiants, intellectuels, ouvriers d’élite, ne le jugent pas d’après cette image d’Épinal, haute en couleur, qui nous montre un Lénine tartare, aux yeux terribles, au poing énorme tendu vers un horizon rouge, sur lequel se détachent la Tour Eiffel, la Tour de Westminster, et, plus loin, des gratte-ciel couronnés de nuages pourpres : un Wladimir Ilitch debout, la tête rejetée en arrière, les narines frémissantes, aussi raide sur ses jambes qu’un cavalier mongol se dressant sur ses étriers. Ils le jugent tel qu’il était : « un Européen moyen », un bonhomme au fanatisme doctrinaire, d’une volonté abstraite, un « fonctionnaire ponctuel et zélé du désordre », un noircisseur de papier incapable d’agir en dehors du domaine de la théorie, un petit bourgeois d’habitudes casanières, perdu dans le tumulte de la révolution comme un bibliothécaire au milieu d’une émeute : un fanatique de bon sens, somme toute, le seul pouvant racheter, aux yeux du peuple, le romantisme jacobin de ses « lieutenants », la violence sanguinaire des Trotsky, des Raskolnikov, des Dzerjinski, des Dybenko, des Piatakov. « Ah ! si Wladimir Ilitch vivait encore ! » Ce sont des mots qui reviennent souvent, en Russie, dans les conversations privées. Comment a-t-il bien pu se faire que le Lénine de la légende officielle à l’usage des moujiks soit devenu un Lénine a l’usage des bons bourgeois d’Occident ?

À leur premier voyage au pays des Soviets, Candide et Babbitt, portés par le vent doux et tiède de l’optimisme, ce fameux vent d’Ouest qui amène de loin, des rives du Potomac, de la Tamise et de la Seine, les graines de la philanthropie, ne s’attendaient pas à voir que les bottes de Pierre le Grand n’étaient pas les escarpins de Casanova : deux personnages qui ont eu du succès là-bas, à ce qu’on raconte, et qui ont assez bien compris ce pays, tout en marchant chacun à sa façon et dans ses souliers. Nos deux braves bourgeois, on peut le croire, sont entrés dans Moscou tout de neuf habillés, leurs chaussures à la main, en marchant sur la pointe des pieds pour ne pas éveiller les soupçons de ce peuple bizarre. Ce sont eux qui ont apporté en Europe, au retour de leur premier voyage dans la Russie des Soviets, cette image d’Épinal à l’usage des moujiks, dont on peut dire qu’elle est faite pour épouvanter et rassurer tout à la fois les bourgeois de chez nous. « Méfiez-vous de Lénine, car c’est un monstre, mais, en même temps, rassurez-vous, car c’est un Gengis-Khan, issu du fond de l’Asie. Ce monstre n’est pas de chez nous. » Tel a été, à partir d’octobre 1917, le sens de tous les propos de Candide et de Rab but au sujet de Wladimir Ilitch. Mais c’est un tout autre langage qu’on attendrait de deux gentlemen qui se réclament toujours de Voltaire et de Rousseau, affectent d’avoir à cœur la liberté de l’Europe, et se prétendent cartésiens au point d’affirmer que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. « Méfiez-vous de Lénine, car c’est un petit bourgeois : voilà le langage qu’ils devraient tenir, si l’optimisme ne voilait pas leur jugement. Méfiez-vous de ce monstre, car c’est un bonhomme de chez nous. »

Le signe le plus clair de la décadence de la bourgeoisie en Occident, c’est qu’elle n’arrive à voir en Lénine qu’un Gengis-Khan. Heureusement, de tels monstres ne sauraient naître que sur les rives du Volga ou dans les steppes de l’Asie : ils ne sauraient être ni Anglais, ni Allemands, ni Français. C’est cette considération qui apaise les inquiétudes de nos braves bourgeois. Pour se rendre compte de l’optimisme insouciant avec lequel on juge, en Europe, les hommes et les évènements de la révolution russe, il suffit de considérer les affirmations de quelques Candide des plus qualifiés de nos jours, celles de l’économiste anglais Keynes, par exemple, dont la réputation est au-dessus de toute ironie. « Certains politiciens de France, écrit-il, Poincaré entre autres, suivi de près par quelques représentants de la politique des États-Unis, me semblent être au nombre des hommes les plus irréligieux qui existent aujourd’hui au monde ; et Trotsky, Bernard Shaw, Baldwin, chacun à sa manière, parmi les hommes les plus religieux. » Il conclut en affirmant que le léninisme est une religion et non un parti, que Lénine est un Mahomet, et non un Bismarck. Qu’est-ce que l’Europe moderne pourrait avoir à craindre d’un Mahomet marxiste ? Tout le monde n’est pas moujik. Que Lénine soit un Gengis-Khan ou un Mahomet, peu importe. L’essentiel, c’est qu’il ne soit pas de chez nous. Ce qui rassure l’Europe bourgeoise sur son destin, c’est qu’elle n’a pas enfanté, qu’elle ne pouvait pas enfanter un monstre.

Mais Lénine n’est un monstre que dans la mesure où peut l’être, où peut le devenir, à la faveur des circonstances, n’importe quel Européen moyen de nos jours. Son fanatisme est un des traits les plus caractéristiques – et les mieux cachés – de l’esprit petit bourgeois. L’histoire j des révolutions de ces trois derniers siècles n’est que l’histoire des incendies allumés en Europe par le fanatisme de la, petite bourgeoisie. Lénine, ce bonhomme violent et timide, n’est pas de la race des Gengis-Khan et des Mahomet, comme le croient « the gentlemen who write to the Times ». Il appartient plutôt à cette innombrable famille de petits employés, de petits notaires, d’intellectuels, d’avocats de province, dont l’esprit fanatique n’a pas cessé de bouleverser l’Europe, depuis l’avènement de la philanthropie et de l’optimisme. Il était, lui-même, clerc d’avoué. Ce qu’il y a de monstrueux en lui, c’est ce même fanatisme doctrinaire qui peut faire, de n’importe quel petit bourgeois, dans certaines conditions, aussi bien un Cromwell ou un Mac Donald, qu’un Robespierre, un Clemenceau ou un Lloyd George. Si l’on considère la jeunesse de Lloyd George, on verra que seul un heureux hasard : sa rencontre avec sir William Harcourt, l’a empêché de devenir le Mahomet gallois des dernières années du règne de la reine Victoria.

Le plus grave des dangers qui menacent la société moderne, c’est cet esprit petit bourgeois dont est issue la logique qui domine la vie et l’œuvre révolutionnaire de Lénine : cet esprit fanatique se trouve depuis près de trois siècles à l’origine de toutes les révolutions, de toutes les aventures morales, politiques et intellectuelles de l’Europe. On pourrait presque dire que pour arriver à devenir ce qu’on appelle un monstre, la condition indispensable, c’est d’être un petit bourgeois.

Moscou, 1929

Paris, 1932

Les écrits et les documents dont je me suis servi sont tous de source bolchévique. Quelques détails seuls ont été recueillis dans l’œuvre de MM. Wells, Lafue, Chasles et Keynes. Quant aux innombrables anecdotes qui courent les rues de Moscou et de Leningrad sur le compte de Lénine, je n’en ai retenu que quelques-unes dont la valeur de témoignage est attestée par la qualité de ceux qui, en Russie, me les ont rapportées.

C. M.

I

LE FRÈRE DU PENDU

IL est prudent de ne pas se fier à la bonté des Russes. Ce peuple a de sa propre humanité cette curiosité inquiète, mêlée de soupçon et de crainte, qui est particulière à la nature féminine. Le bien et le mal, dans l’humanité pravaslavni, c’est-à-dire orthodoxe, forment ce que les Grecs appelaient l’hermaphrodisme sexes distincts, mais qui se confondent dans une sensibilité contaminée par la suspicion et la sympathie d’un sexe pour l’autre. Sensibilité aiguisée par le désir viril de la possession, troublée par les inquiétudes périodiques de la femme. L’histoire de ce peuple est remplie d’erreurs et de folies, de candeurs affreuses, d’un sanguinaire amour du prochain, qui enlèvent, au sacrifice même, tout aspect humain. Hommes et femmes, les dramatis personæ de l’histoire de Russie évoluent sur ce fond d’humanité angélique et bestiale, comme Candide au milieu des guerriers ou Paméla chez les courtisanes : anges vêtus à la moscovite, capables de tout, même d’une bonne action. Mais nul ne peut dire ce qui se cache dans ces yeux bleus, sous ces fronts blancs, dans le son lointain de ces voix douces. À les voir, les tsars, les tsarines, les boyards, les « faux Dimitri », les puissants de cette terre, ont plus l’air de victimes que de despotes, d’usurpateurs et d’oppresseurs. Jamais, en Russie, il n’y a eu de grand prince, ni d’impitoyable tyran, qui ne se plaignît hautement des péchés d’autrui, des brutalités du peuple, de cette fatalité qui le condamnait à porter le poids de tous les méfaits de ses sujets, à devenir, en quelque sorte, le Saint-Christophe du peuple russe, à verser le sang des hommes pour le salut de leur âme, à faire le mal par bonté naturelle. On connaît les lamentations de Pierre le Grand, de ce pauvre Pierre, sentimental naïf, sur l’ingratitude du peuple russe, courbé tout sanglant sous le poids de sa terrible volonté. Le tsarévitch Alexis, fils de Pierre le Grand, ce candide et libéral Alexis, qui se plaint du despotisme féroce de son père et traite à coups de pieds dans le ventre sa femme enceinte, est le modèle du comportement, des mœurs, de l’esprit, et surtout du bon cœur des puissants de cette terre. Un juge averti des affaires de famille de la cour de Russie, le judicieux Voltaire, a écrit au sujet de la mort violente de Pierre III et de l’astucieuse innocence de Catherine : « Je sais qu’on reproche à Catherine quelques bagatelles au sujet de son mari, mais ce sont des affaires de famille dont je ne me mêle jamais. » Alexandre Ier était dit blagoslovenni, c’est-à-dire béni de Dieu. « C’est une âme noble, disait de lui Napoléon, une âme noble qui a fait étrangler son père. »

Tout le monde est bon, en Russie, tout le monde est innocent, tout le monde a la crainte de Dieu, tous sont, hélas, des pécheurs repentis, des esprits généreux, tous, humbles et puissants, princes et peuple. Quel climat ! « Le climat, c’est moi », proclamait Nicolas Ier. Mais dans ce monde obscur, où cent forces contraires faisaient jaillir de leur choc d’étranges passions, des folies fabuleuses, des candeurs monstrueuses, une loi manquait, une règle, une mesure constante, une logique, fût-elle la logique de Machiavel. L’égoïsme même était désintéressé. Le peuple innombrable des moujiks, des artisans, des marchands, des bergers, des vagabonds, des mendiants, des moines, des soldats, des sorciers, chez qui la révolte et le fanatisme, toutes les hystéries sexuelles et religieuses, fermentaient à chaque retour de saison, chez qui l’instinct du bien et du mal remontait confusément à tous les changements de vent, ce peuple immense toujours prêt aux sacrifices les plus nobles et aux plus étranges ignominies, cruel et miséricordieux, violent et servile, paresseux, veule et fanatique, était apparu sur le seuil de l’histoire moderne presque à l’improviste, traîné de vive force, poussé en avant à grands coups de pied par ce terrible Pierre, dont les bottes qu’on voit au Kremlin dans le Palais des Armes suffiraient à dire la politique, la volonté de fer, la férocité barbare. Par la fenêtre que Pierre le Grand avait ouvert sur l’Occident, sur le mystérieux Occident, voici qu’était entré en Russie le vent libéral de Candide, le souffle tiède et léger de l’Europe du XVIIIe siècle, corrompue par la philosophie et déjà illuminée par le pressentiment de la liberté. Cette brusque révélation d’un monde nouveau, d’une civilisation réglée par une logique qui n’était, aux yeux des Russes, qu’un jeu facile, élégant et pervers, et dont le sens leur demeurait incompréhensible, n’avait fait que réveiller chez ce peuple les instincts les plus morbides et les illusions les plus dangereuses. Une inquiétude nouvelle faisait fermenter en lui, peu à peu, une douloureuse conscience de sa propre misère, et de son impuissance « à résister au mal ». Du fond des plaines de la Russie, comme du fond de son histoire, ce peuple, jusqu’alors sans remords et sans espoirs, avait devant les yeux pour la première fois, par delà l’horizon de sa bonté pourrie et de sa candeur barbare et féroce, la terre des peuples riches, des hommes heureux, des rois souriants, l’Europe, pays défendu, paradis sans moujiks. Ne pouvant donner à son peuple la logique des nations riches, des hommes heureux et des rois souriants, c’est par cette sorte de révélation de l’au-delà que Pierre le Grand avait racheté son âme de barbare, et la faillite de son œuvre. Comme tous ces tsars qui avaient tenté, avant lui, d’imposer une logique au peuple russe, Pierre le Grand, à sa mort, avait été couché dans le lit d’Oblomov, ce héros immortel, ce témoin muet de l’histoire de Russie. Il ne pouvait être un Russe, un véritable Russe, celui qui était capable de donner une logique au peuple d’Oblomov.

Karl Marx estimait que les philosophes avaient suffisamment interprété la vie humaine, qu’il fallait maintenant commencer à la transformer. C’est là le rapport entre le marxisme et le léninisme : Marx interprète la vie des hommes, Lénine la transforme. L’instrument dont Lénine se sert pour accomplir cette transformation, c’est sa logique froide et violente. Marx, qui méprisait, tout en le redoutant, le fanatisme petit-bourgeois, ne se serait pas trompé en jugeant Lénine. Il ne lui aurait certainement paru ni un Mahomet, ni un Napoléon, mais un de ces petits bourgeois, fils de notaires de province, qui avaient assumé la tâche, en 1789, de transformer la vie humaine, de ces mêmes petits bourgeois qui avaient préféré, en 1871, la Commune à Versailles. De tous ceux qui ont examiné Lénine de près, les professeurs Gambarov et Plekhanov sont ceux qui l’ont le mieux observé. À la première des trois conférences qu’il fit à Paris, au début de 1903, rue de la Sorbonne, à l’École russe des sciences sociales, Lénine était extrêmement ému, mais à la tribune il reprit aussitôt la maîtrise de soi. Le professeur Gambarov, qui était venu l’écouter, dit son impression à Deutch d’un air étonné et satisfait. « Quel remarquable professeur eût fait Lénine ! » Au congrès de Londres de 1903, Axelrod faisait d’amers reproches à Plekhanov, qui avait montré quelques velléités de rapprochement avec Lénine. « C’est de cette pâte qu’on fait les Robespierre », lui répondit Plekhanov. C’est le fanatisme petit-bourgeois, le fanatisme des petits avocats, des petits professeurs, des fils de notaires de province, qui explique aussi bien la logique de Lénine que celle de Robespierre. Lénine est aussi loin de Mahomet que Robespierre de Napoléon.

Ennemie de tout romantisme politique et social, même de cette ombre prophétique qui obscurcit parfois la pensée de Marx, la logique de Lénine révèle le secret mécanisme de toute l’histoire de Russie : les instincts et les passions du peuple, sa nature inquiète et fantasque, trouvent en elle leur justification morale, la loi historique de leur noblesse et de leur ignominie. Comme une lueur brusque, elle illumine au plus profond la vie du peuple des moujiks, perçant l’obscurité des siècles les plus reculés. Le drame de la Russie moderne révèle ses lois antiques, sa fatalité, son immuable climat. Dans le vaste horizon de la logique de Lénine, la Tour de Westminster et la Tour Eiffel font pendant aux coupoles asiatiques de Vassili Blajenni ; cet horizon n’embrasse pas seulement la Russie, mais l’Europe. Lénine n’est pas seulement russe, typiquement russe, ainsi que l’affirme Trotsky. Il n’est pas le héros de Carlyle, ou l’homme représentatif d’Emerson, mais l’expression antithétique de la nature russe, contre laquelle toute sa logique réagit. Il pourrait être aussi bien Français ou Allemand, que Russe. Cet « optimisme combattit », ce côté de son caractère qui, d’après Gorki, n’avait rien de russe, bien que Lénine lui parût « le type même de l’intellectuel russe », Gorki le considère comme une des qualités caractéristiques du moujik. Pour Trotsky, Lénine est un véritable moujik. « Cet intellectuel typique, n’est-il pas tout ce qu’il y a de plus russe, de plus local ? N’est-ce pas un bonhomme de Stambov ? » jette-t-il non sans ironie, dans sa réponse à Gorki. Pour lui, Lénine est un vrai moujik, bien qu’il n’ait pas « le talent de conduire les poux en laisse, qui est un talent, à vrai dire, indiscutablement russe, un vieil art national ». Ce n’est que plus tard, à propos de la révolution puritaine d’Angleterre, que Trotsky notera chez Lénine quelque chose que l’on ne retrouve pas dans le caractère des moujiks, ce trait qui rend Lénine moderne et le léninisme actuel. « S’il faut comparer Lénine à quelqu’un, écrit Trotsky, ce n’est pas à Bonaparte, et bien moins encore à Mussolini, c’est à Cromwell et à Robespierre qu’il faut le comparer. On est en droit de voir en Lénine le Cromwell prolétarien du XXe siècle. Cette définition doit être la plus haute apologie du Cromwell petit-bourgeois du XVIIe siècle. » Ce n’est pas le côté moujik, c’est plutôt le côté petit-bourgeois qui peut faire comparer Lénine à Cromwell et à Robespierre.

Il n’a certainement ni l’air d’un paysan de Simbirsk, ni l’esprit d’un moujik, ce jeune Vladimir Ilitch Oulianov qui paraît pour la première fois dans les réunions révolutionnaires de Pétersbourg. Presque tous ses biographes, préoccupés de soumettre sa vie et son œuvre à cette fatalité à laquelle obéissent les héros de Plutarque, et d’interpréter sa pensée, ses actes et sa volonté comme on interprète les rêves, ont fait de Lénine une manière de héros du marxisme, descendant dans les couches profondes de la société comme Orphée aux Enfers. Cette préoccupation de soumettre les débuts de Lénine aux fois de la fatalité ne va pas jusqu’à interpréter les rêves de sa mère pour voir si Maria Alexandrovna Oulianovna, comme la mère d’Alexandre de Macédoine, a rêvé que la foudre de Zeus la frappait, et que, de son ventre ainsi fécondé, il jaillissait des flammes qui mettaient le feu au palais. Mais presque tous ses biographes se sont efforcés de nous donner une image de Wladimir Ilitch qui ressemble assez à un Saint-Georges aux yeux obliques, dont les paroles et les gestes les plus insignifiants révélaient à ses auditeurs des parlotes socialistes de Samara, de Kazan et de Pétersbourg, le génie et la volonté d’un jeune Dieu. Pour guérir les biographes de Lénine du romantisme de certaines interprétations, il faudrait que Gide consentît à regarder de près le jeune Wladimir Ilitch. Mettez Lénine à la place d’Œdipe, vous verrez ce que Gide en tirera.

En réalité les débuts de Lénine ne pouvaient être plus communs, dans cette Russie fin de siècle où le fanatisme petit-bourgeois allait du libéralisme terroriste au christianisme pourri de Tolstoï. Wladimir Ilitch Oulianov, fils du directeur des écoles primaires du gouvernement de Simbirsk (il est né à Simbirsk, sur le Volga, le 10 avril 1870), issu d’une famille de cette petite bourgeoisie dans laquelle le tsarisme recrutait ses plus humbles fonctionnaires et la révolution ses nihilistes les plus redoutables, n’était qu’un petit avocat de province, inscrit au barreau de Samara, sur le Volga, qui se rendait à Pétersbourg pour s’initier à l’existence médiocre de clerc d’avoué. Sa mère était fille d’un médecin militaire. Femme douce, patiente, éprouvée par la douleur, elle avait mis tout son espoir dans son fils cadet Wladimir. En dépit de ses idées socialistes qui n’avaient pas manqué d’attirer sur lui la bienveillance de la police, Wladimir Ilitch n’avait rien d’un jeune Gengis-Khan prolétarien. C’était un étudiant sans fortune, que la perte de son père, et la fin tragique de son frère aîné Alexandre, avaient plongé dans une sombre tristesse. Son affection pour sa mère, et sa volonté de s’instruire, n’illuminaient que faiblement sa rassurante médiocrité. Jusqu’à 1887, les rapports scolaires n’avaient rien révélé d’anormal ou de dangereux dans son caractère, si ce n’est « une réserve excessive, une sorte d’insociabilité avec les siens aussi bien qu’avec ses camarades de classe ». Cette réserve excessive, et cette insociabilité, ne pouvaient être attribuées qu’à sa timidité, le trait le plus marqué, déjà, de son caractère. Même après la mort de son frère aîné, Alexandre, accusé de complot contre la vie du tsar et pendu en 1887 dans la forteresse de Chlisselbourg, le directeur du « gymnase » de Simbirsk, Fédor Kerensky, père de ce même Kerensky à qui Lénine devait montrer, plus tard, les avantages d’une bonne éducation bourgeoise, notait avec satisfaction : « Wladimir Ilitch, très doué, constamment appliqué, a été le premier dans toutes les classes. La religion et une prudente discipline ont été à la base de cette éducation familiale, dont l’excellente conduite d’Oulianov a mis en évidence les heureux effets. » Sur sa vie d’étudiant, on ne rapporte rien, pas un geste, pas un incident, qu’on ne retrouve dans la médiocre histoire de n’importe quel étudiant de cette Russie « fin de siècle ». Le fait que la police ait eu les yeux sur lui et qu’il ait été expulsé de l’Université de Kazan, ne prouve rien. Ce n’étaient point ses idées socialistes, ni le fait qu’à Alakaïevka, près de Samara, il passait, à ce que raconte sa sœur Marie, ses journées dans le jardin à lire le Capital de Marx, en remplissant des cahiers de notes et de résumés, ni son goût des discussions politiques, ni son humeur sombre et froide, qui faisaient de lui, aux yeux de la police, un sujet dangereux, un ennemi de la société, un révolutionnaire redoutable, mais bien le fait qu’il y avait dans sa famille un pendu : ce jeune terroriste aux yeux clairs, aux cheveux frisés, au visage innocent et rêveur de jeune Anglais du temps de la Reine Victoria. En me montrant le portrait du frère de Lénine au Musée de la Révolution, à Moscou, l’ouvrier qui m’accompagnait, un de ces ouvriers communistes de la génération d’octobre 1917 qui, tout en travaillant à l’usine, suivent les cours de sciences politiques à l’Université, me faisait remarquer l’air innocent et rêveur de ce visage d’adolescent. « Rien ne m’empêche de penser, me dit-il, que, si la corde ne l’avait pas retenu, ce pendu se serait envolé dans le ciel, par-dessus la forteresse de Chlisselbourg, comme un ange rouge. » C’est ce même ouvrier, et dans ce même musée, qui me faisait noter, devant la photographie de toute la famille Oulianov, groupée autour du bon Ilia Nicolaïevitch, que le père de Lénine avait la main droite passée dans le revers de sa redingote, comme Napoléon. « C’est un geste bien bourgeois », me dit-il.

Il ne semble pas que le souvenir de la fin tragique de son frère ait, comme le laissent croire ses biographes, obsédé la jeunesse de Lénine. Il n’en parlait presque jamais, et n’avait pas grand plaisir à constater que la sympathie qu’on lui manifestait dans les milieux socialistes de Kazan, de Samara et de Pétersbourg, n’allait qu’au frère d’Alexandre Ilitch, martyr de la cause révolutionnaire du peuple russe. Ce petit avocat de province, qui faisait à Pétersbourg métier de clerc d’avoué et profession de marxisme, n’a laissé chez ses camarades aucun souvenir particulièrement frappant de ses débuts d’agitateur révolutionnaire. Les biographes les plus officiels, de Trotsky à Zinoviev, ne rapportent pas de lui le moindre trait de caractère quelque peu singulier. Son ami Krjijanovski, qui joue actuellement un rôle fort important dans la réalisation du Plan Quinquennal, ce même Krjijanovski à qui Lénine racontait un jour qu’à l’âge de seize ans, brusquement persuadé de l’inexistence de Dieu, il avait arraché de son cou une petite croix, avait craché sur « cette pieuse relique » et l’avait jetée à terre, est tout aussi sobre en souvenirs personnels sur les débuts de Vladimir Ilitch, que le Plutarque du Kremlin, Jaroslavski, devenu maintenant le grand Inquisiteur du parti communiste en Russie en même temps que le chef des besbojniki, des sans-Dieu. Pour nous raconter sa jeunesse, les biographes officiels de Lénine sont obligés de l’inventer. De là cette légende d’un Gengis-Khan prolétarien, héros de la volonté, de l’action et de la violence.

Chez ce jeune homme de vingt-quatre ans, que l’ingénieur Krassine présentait un jour à l’ouvrier Chelgounov, chez cette espèce d’étudiant qui avait l’allure d’un petit employé, trapu et voûté, avec un vaste front jauni par la calvitie, un visage ridé et semé de taches de rousseur, une barbe rousse embroussaillée, chez ce jeune homme déjà vieux, aux mains courtes, blanches et grassouillettes qui semblaient, tandis qu’il parlait, extraire les mots de ses poches et les modeler fébrilement, de leurs doigts désossés, comme des boulettes de pain, personne n’aurait pu voir le Lénine qu’on a inventé plus tard, ce révolutionnaire hanté par le souvenir du meurtre de son frère, cet homme décidé à l’action, et prêt à payer de sa vie la liberté du peuple. C’est Chelgounov lui-même qui nous a laissé son portrait : le seul portrait authentique de Lénine, du temps de son premier séjour à Pétersbourg. Il parlait beaucoup à cette époque, et même trop : il ne perdait jamais l’occasion, au cours des parlotes révolutionnaires, d’intervenir dans là discussion pour débiter ses statistiques, ses citations du Capital, ses remarques sur les déviations de la doctrine marxiste clans les interprétations des chefs les plus en vue du mouvement socialiste en Russie. Il avait la tête bourrée de formules et de chiffres. Quand on lui parlait de son frère, il répondait par des statistiques. Lénine méprisait les terroristes ; c’est avec un profond dédain qu’il parlait de la Narodnia Volia, l’organisation révolutionnaire dont avait fait partie son frère Alexandre Ilitch, et il ne manquait jamais de dénoncer ses affiliés, les populistes, comme les plus dangereux ennemis de la cause prolétarienne. On sentait qu’au fond il désapprouvait secrètement le sacrifice de son frère. Le terrorisme ingénu et cruel de la Narodnia Volia, cette mystique de la dynamite, n’était pas de son goût. La violence aveugle et fanatique des populistes n’était pas celle qui, dans la paume de sa main courte et blanche, avait gravé les lignes de la volonté et de !a vie, celle qui, selon l’expression de Trotsky, « mettait du métal dans son caractère ». Lénine sentait bien que, pour avancer dans la voie de l’action révolutionnaire, il lui fallait se débarrasser de tout romantisme, de même qu’il s’était débarrassé du souvenir d’Alexandre Ilitch. Longtemps, la corde à laquelle on avait pendu son frère avait lié ses mouvements, jusqu’au jour où il avait eu le courage de couper, comme une corde, le souvenir d’Alexandre Ilitch. « Quand Lénine m’en a parlé pour la première fois, en faisant le geste de couper quelque chose, je me suis tout de suite représenté cette scène », racontait Chelgounov. C’est au cours d’une visite à un club ouvrier du faubourg de Viborg, à Leningrad, qu’une image populaire en couleurs, collée au mur sous un portrait de Lénine, m’a rappelé ce geste : dans la cour d’une usine, dominée par une haute cheminée, au milieu d’une foule d’ouvriers émus devant ce miracle, Lénine, impassible, lève sa barbiche rousse pour suivre au loin, au-dessus du gibet de la forteresse de Chlisselbourg, un pendu qui s’envole dans un ciel brumeux « comme un ange rouge ».

En juin 1929, je me trouvais à Leningrad, où je m’étais rendu pour recueillir des témoignages directs sur la vie de Lénine dans cette ville, de l’automne de 1893 à la fin de 1895. Des amis de Moscou m’avaient adressé dans ce but au camarade Ivanov, lié d’une profonde affection avec le vieux Chelgounov, devenu complètement aveugle après la mort de Lénine, mais dont le fanatisme avait encore des reflets d’acier, « comme un couteau dans le noir ». Le camarade Ivanov, vieil ouvrier d’esprit inquiet et large, d’intelligence claire et froide, est un des hommes les plus intéressants que j’aie connus en Russie : communiste sincère, sans doute, mais véritable Européen, bien que l’Europe, dans la géographie de l’esprit, soit pour les communistes orthodoxes un continent défendu. Il avait été l’un des correspondants de l’ancienne Iskra pour le faubourg de Viborg, et il avait pris une part active au coup d’État d’octobre 1917, parmi les gardes rouges d’Antonov-Ovseienko. C’est à lui que je dois la révélation de ce Lénine de vingt-quatre ans, violent et timide, profondément dégoûté de l’action directe, et porté bien plutôt aux discussions, à la polémique, aux luttes personnelles, aux intrigues et aux manœuvres d’assemblée, à l’intransigeance absolue sur le terrain de la doctrine marxiste et à l’opportunisme le plus autoritaire sur le terrain de l’action révolutionnaire. C’est le camarade Ivanov qui m’a donné la possibilité de rassembler, sur les débuts de Lénine, sur la formation de son caractère, sur les hommes, les faits et le milieu qui ont contribué à donner une méthode et un but à son intelligence et à sa volonté, les témoignages les plus directs, les traits les plus caractéristiques, les données les plus singulières. Il est suffisamment exempt de préjugés bourgeois, je dirais même de préjugés prolétariens, pour sourire sans méfiance de la légende qui s’est créée, tant en Europe qu’en Russie, autour de la figure de Lénine : « On en a fait un monstre, disait-il : c’était un bonhomme comme bien d’autres. »

De même qu’on ne saurait se rendre compte des ambitions, des inquiétudes et des circonstances qui ont dominé la jeunesse de Robespierre, de Bonaparte ou de Lloyd George, si l’on n’a jamais vu Arras, Brienne-le-Chateau, et le sauvage pays qui s’étend aux pieds du Snowdon, dans le comté de Carnarvon, il me fallait, pensait-il, voir de près les rues et les maisons des quartiers de Pétersbourg où avait habité Lénine, la foule à travers laquelle il avait marché lentement, d’un pas lourd et distrait, les poches bourrées de livres et de journaux, un regard de noyé dans ses yeux de Mongol. Les journées étaient chaudes, le vent d’Est soufflait déjà sur la ville la grande fièvre de l’été : glissant du Nord dans le ciel vert, l’étrange clarté des premières nuits blanches prolongeait jusqu’à l’aube l’inquiétude des soirées tièdes et transparentes. Nous nous promenions souvent ensemble, après de longues heures passées dans les usines et les clubs ouvriers. Un soir que nous nous trouvions sur le quai de la Fontanka, dans les alentours de la Place aux Foins, cette fameuse Sennaïa qui forme le centre d’un des quartiers les plus pittoresques et les plus sordides du vieux Pétersbourg, Ivanov me proposa d’aller voir la maison de Dostoïevski, au numéro 14 du Stoliarny Péréoulok, la première ruelle à droite en sortant de la Sennaïa. « C’est dans ce quartier, plus encore que dans le faubourg de Viborg, me dit-il, c’est dans ces rues étroites et misérables, peuplées de vagabonds, d’ivrognes, de prostituées, d’étudiants, de juifs, de petits employés, d’artisans pauvres, que s’exerçait l’activité secrète de la jeune Russie révolutionnaire d’il y a quarante ans. C’est là que les socialistes élevés à l’école de Plekhanov venaient des provinces les plus lointaines pour se rencontrer avec les terroristes de la Narodnia Volia. » C’était l’époque des grandes aspirations et des grandes incertitudes. La généreuse illusion des populistes, ce rêve romantique de la régénération du peuple russe par la dynamite, jetait encore un trouble profond dans la conscience des jeunes, que les premiers apôtres du socialisme scientifique en Russie, les Plekhanov, les Axelrod, les Martov, réfugiés depuis peu à l’étranger, s’efforçaient de soustraire à l’influence du romantisme terroriste de Mikhaïlovski. C’est dans le quartier de la Sennaïa qu’avaient lieu les réunions secrètes ; c’est là que Lénine fit son apparition dans ces parlotes révolutionnaires, où les disciples de Plekhanov opposaient les doctrines du socialisme scientifique de Marx aux passions violentes et à la sombre illusion des terroristes.

Tous ceux qui ont alors connu et approché Lénine, se souviennent vaguement de lui comme d’un jeune homme d’un caractère froid et réfléchi, extrêmement timide, qui n’aimait pas la compagnie des gens dangereux et affectait un profond mépris pour les fanatiques de l’action directe. Ces populistes dévorés d’une fièvre de complots et d’attentats lui paraissaient gens équivoques, dont il était nécessaire de se méfier. Leurs propos violents n’éveillaient en lui qu’une prudence ironique. Quelques-uns des populistes les plus ardents, de même que, plus tard, en 1905, certains socialistes révolutionnaires, allaient jusqu’à le juger froussard. Certes, son extrême timidité, qu’il s’efforcera de masquer sa vie durant, par la violence des paroles et des gestes et la méchanceté d’un rire guttural, ne se révélait pas seulement dans son mépris pour les méthodes des terroristes. « Il n’a de courage que dans la discussion », dira-t-on de lui en 1905. Lénine aurait sans doute passé inaperçu dans les milieux socialistes de Pétersbourg, si le souvenir du sacrifice de son frère, Alexandre Ilitch, n’avait attiré sur lui l’attention de ceux-là même à qui il inspirait le moins de bienveillance. Lénine était pour tous « le frère du pendu ». Cette parenté, pour un homme qui se disait lui-même « un révolutionnaire professionnel », ouvrait la perspective d’une belle carrière. Ce n’est qu’à ce titre qu’il était accueilli partout, admis dans les réunions clandestines, initié aux secrets des cercles révolutionnaires.

Si Lénine n’avait pas été « le frère du pendu », on n’aurait pas toléré ses critiques du marxisme russe et son mépris des « vieux ». On attribuait son parti-pris à l’égard des plus vieux et des plus respectés des disciples de Plekhanov, comme son dédain des populistes les plus en vue, au bovarysme révolutionnaire qui caractérisait la jeunesse marxiste des provinces, et à la préoccupation de se mettre en avant par l’originalité des vues et des attitudes. En décembre 1893, Lénine se rendit à Moscou pour assister à une réunion secrète. Il n’était qu’une recrue, et ce fut au milieu de l’indifférence générale qu’il prit la parole pour réfuter les arguments d’un orateur populiste, Vorontzov, très connu dans les milieux révolutionnaires de Moscou. « Je n’ai jamais lu Marx ? l’interrompit Vorontzov, quand il s’entendit reprocher son ignorance de la doctrine marxiste : je veux bien admettre que vous êtes le fils de Marx, mais je ne peux pas croire que vous soyez son fils unique. » Lénine racontait plus tard à Vera Zassoulitch que ce Vorontzov lui avait révélé pour la première fois sa véritable vocation : devenir le fils unique de Marx. « Voilà ce qui s’appelle une idée claire ! » disait-il en riant. En général, ses idées n’étaient pas alors très claires. À Krassine, qui lui reprochait un jour son manque d’enthousiasme et sa critique trop facile et trop commode des résultats de trente années de lutte révolutionnaire en Russie, « le marxisme, répondit-il, n’est pas une doctrine fondée sur des sentiments, mais sur des statistiques ». Il ajouta que la révolution prolétarienne ne serait possible que le jour où il y aurait en Europe quelques hommes, trois ou quatre, capables de comprendre Marc. « Et Kautsky, et Plekhanov, et Martov ? » répliqua Krassine. « Mais ils n’ont jamais rien compris au marxisme ! » murmura Lénine, d’un air indulgent et triste. « Je vous ferai connaître un jeune homme, disait à l’ouvrier Chelgounov l’ingénieur Krassine, qui pourrait vous être fort utile : mais à condition que vous n’en ayez pas trop besoin. »

C’est d’un collaborateur comme Lénine que Chelgounov avait besoin. Ce jeune homme timide et gauche, sa mise, sa démarche, sa manière de gesticuler en rentrant les deux bras dans les épaules et en écartant les coudes comme un paralytique, ses yeux mi-clos qui lui donnaient un air dégoûté et distrait, ne pouvaient pas faire grande impression sur les ouvriers que Chelgounov était arrivé à grouper autour de lui dans le faubourg de Viborg. Mais ce qu’il fallait à Chelgounov, ce n’était pas un de ces agitateurs à la Vorontzov ardents et imaginatifs, aussi dangereux qu’utiles dans une organisation clandestine. Il lui fallait un homme froid et réfléchi, capable de jouer chez les ouvriers le rôle qu’avait joué Plekhanov près des intellectuels. Lénine n’allait pas seulement l’aider à créer une véritable association révolutionnaire de travailleurs, et à garder le contact avec les éléments intellectuels du socialisme russe : il assumerait surtout la tâche de rédiger les tracts et les brochures de propagande, d’expliquer, le marxisme aux ouvriers, de « prolétariser » Marx. Esprit clair et simple, doué de bon sens et de perspicacité, ignorant, mais sans présomption, Chelgounov ne cherchait pas en Lénine une figure de premier plan, un de ces intellectuels d’école allemande et de tradition européenne, qui consacraient leur vie au peuple tout en le méprisant. Il ne cherchait en lui qu’un collaborateur de bonne volonté, disposé à mettre sa connaissance des théories marxistes au service de la classe ouvrière, non point dans des réunions d’intellectuels mais chez les travailleurs des faubourgs de Poutilov et de Viborg. Ce n’est que beaucoup plus tard, après le congrès de Londres de 1903, que Chelgounov se rendit compte qu’il avait été le premier à saisir et à savoir mettre à profit, chez Lénine, ce fanatisme opportuniste qui manquait à la plupart des intellectuels socialistes de Russie, divisés comme ils l’étaient entre le fanatisme sans opportunisme des populistes et l’opportunisme sans fanatisme des disciples de Plekhanov. Krassine non plus, lorsqu’il présenta à Chelgounov « le frère du pendu », ne soupçonnait sans doute pas que, de ce clerc d’avoué, d’aspect si commun, et qui avait l’air si timide et si méfiant, il fût possible de faire autre chose qu’un rédacteur de brochures clandestines.

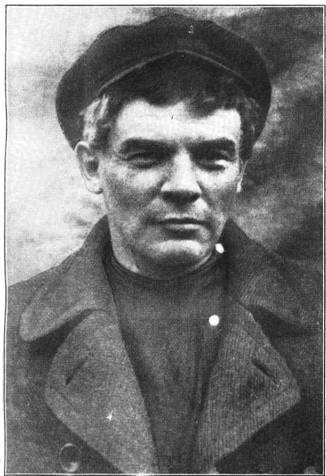

LÉNINE DÉGUISE EN OUVRIER ET AFFUBLÉ D’UNE PERRUQUE

À LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE

Le rôle joué par Lénine dans les premiers cercles ouvriers organisés par Chelgounov, est déjà celui qu’il va jouer, sur un rayon de plus en plus vaste, dans la social-démocratie russe jusqu’au congrès de Londres de 1903, et, après ce congrès, dans le parti bolchevique. Il s’agissait d’organiser des noyaux marxistes au sein des masses de travailleurs, de créer des élites ouvrières, de veiller à l’éducation de leur esprit révolutionnaire, de combattre par tous les moyens les déviations romantiques et doctrinaires, de soustraire ces élites aussi bien à l’influence des terroristes qu’à celle des disciples de Plekhanov. « Il nous faut créer, disait Lénine à Chelgounov, un instrument de lutte n’obéissant qu’à nous, que nous soyons les seuls à avoir en mains. Il nous faut des purs. » Le mot purs ne signifiait pour lui que des hommes soumis à sa seule volonté. C’est le sens que Cromwell donnait au mot puritain, Robespierre au mot Jacobin. Dans la logique du « fils unique de Marx », comme l’avait appelé Vorontzov, la lutte révolutionnaire ne consistait que dans l’emploi de tous les moyens servant à entamer le prestige, l’autorité des intellectuels, et à dissiper l’auréole d’héroïsme des terroristes les plus en vue. Mais les moyens de Lénine, et cela ne manquait pas d’exciter la méfiance des travailleurs et de Chelgounov lui-même, n’étaient que des moyens pacifiques : la critique des doctrines et des méthodes des adversaires, la polémique personnelle, la diffamation la plus sourde, l’opportunisme le plus prudent. Du point de vue de son apport à l’interprétation des théories marxistes, les tracts de propagande qu’il imprimait clandestinement, comme la brochure intitulée Ce que sont les amis du peuple et comment ils combattent les social-démocrates, que Jaroslavski appelle « une œuvre très sérieuse », étaient tout à fait insignifiants. « Il y démontre, écrit ce même Jaroslavski, biographe officiel de Lénine, que les belles paroles des écrivains populistes sur le peuple sont, en réalité, pernicieuses au peuple ; qu’il est impossible d’arrêter le développement du capitalisme, mais qu’il faut l’étudier, en découvrir les lois, trouver et organiser les forces capables de le détruire. » Cette brochure, que de simples travailleurs ne pouvaient arriver à comprendre, ne fut pas accueillie sans méfiance par les élites ouvrières de Poutilov et de Viborg. Elle n’attira l’attention des intellectuels que par les insinuations, dont elle était remplie, sur les résultats de trente années de lutte révolutionnaire et sur les hommes les plus représentatifs du socialisme russe. Mais Lénine ne se bornait pas à saper le prestige des intellectuels dans des brochures clandestines. Au début de l’année 1895, dans un recueil d’études marxistes qui parurent sous le titre Matériaux pour caractériser le développement économique de la Russie, à côté de la signature de Strouve, social-démocrate des plus modérés, bien connu pour son interprétation libérale des théories de Marx, on voyait figurer la signature de Wladimir Ilitch, sous le pseudonyme de Touline, qu’il devait abandonner plus tard pour celui de Lénine. L’article signé Touline était plein des mêmes insinuations, que celles répandues à mots couverts sur les populistes et sur les disciples de Plekhanov, par les amis de Strouve. Collaborer avec Strouve contre les plus honnêtes, les plus fidèles marxistes de Russie, c’était passer à l’ennemi, faire œuvre de provocation et de désagrégation. « Nous, nous risquons la prison et même la mort, écrivait à Véra Zassoulitch un populiste très en vue : Wladimir Ilitch ne risque que le mépris. »

Lénine ne se souciait pas du mépris, ni de la défiance dont il se sentait entouré. « Je ne suis pas ce que vous appelez un homme d’action », disait-il un jour à Chelgounov, qui lui conseillait de prendre aux luttes ouvrières une part plus active. Au cours de toute sa vie, il se refusera constamment à se laisser entraîner dans le domaine de l’action. En 1905, il ne se décidera à quitter la Suisse, et à retourner en Russie, que trop tard. Lénine assistera aux évènements révolutionnaires de 1905 en spectateur ; il se contentera de prendre des notes et de griffonner des considérations, relatives à la tactique insurrectionnelle, en marge des volumes de Clausewitz sur l’art de la guerre. Au mois d’octobre 1917, au moment décisif de l’insurrection, il se coiffera d’une perruque, se coupera la barbe et les moustaches, se déguisera en ouvrier : il aimera mieux se cacher et se tenir à l’écart que se risquer sur le terrain de l’action et de la violence. En déclarant : « je ne suis pas ce que vous appelez un homme d’action », Lénine n’entendait certes pas s’avouer un froussard ou bien un doctrinaire, un de ces « professeurs de marxisme », un de ces « avocats », incapables d’assumer une responsabilité révolutionnaire. Ce qui lui répugne, c’est de se mêler à la lutte, de prendre part aux évènements. Ce sont les évènements qui le poussent en avant, et qui, parfois, l’entraînent et le dépassent. Il se borne à étudier la nature des phénomènes, à en prévoir les conséquences, à appliquer ses théories aux faits accomplis. Son rôle dans la révolution, depuis sa rencontre avec Krassine et Chelgounov jusqu’à l’insurrection d’octobre 1917, c’est de se forger un instrument personnel de lutte, de grouper autour de lui une poignée d’hommes sûrs, de se créer un parti capable de diriger, au moment décisif, le cours des évènements. Sans jamais perdre de vue les objectifs de la révolution, c’est-à-dire de son parti, il consacre son fanatisme, sa volonté, sa ruse, à combattre tous ceux qui lui portent ombrage, éveillent sa jalousie et sa rancune, froissent sa timidité, tous ceux que leur prestige, leur autorité, leur indiscutable fidélité à la cause de la révolution prolétarienne pourraient amener à le frustrer de son rôle de dictateur au sein de la fraction bolchevique. Si l’objectif du parti c’est la conquête de l’État, son objectif personnel c’est la dictature au sein du parti. Lénine ne se soucie pas d’influer sur les évènements, non plus que de les préparer : il les attend. L’horizon de sa volonté agissante ne dépasse pas les limites du parti. Le champ de son activité se restreint aux discussions théoriques, aux polémiques personnelles, à la lutte sourde, insidieuse, contre tous ceux dont il se méfie, voire ses plus fidèles partisans. Se défier de tous, même de ses propres partisans, c’est être le contraire d’un homme d’action. Dans ces querelles byzantines, qui durent vingt-cinq ans, le fanatisme petit-bourgeois de Lénine trouve son climat d’élection. Ce sont de petits moyens tendant à un but héroïque, qui font la grandeur de Lénine. On avait déjà vu avec Mazarin et avec Robespierre, que ce sont ces petits moyens qui font la grandeur des héros petits-bourgeois.

C’est lui le chef, mais ce sera un autre, en 1905 et en 1917 : ce sera Trotsky, l’homme qui assumera la responsabilité de l’action révolutionnaire. Lénine, ce héros petit-bourgeois, a compris que se mêler à la lutte, chercher à dominer, à régler, ou à faire dévier le cours des évènements, ce n’est pas seulement inutile, c’est dangereux. Il a très bien compris que, pour se trouver à la tête de la révolution victorieuse, il lui suffira de rester à la tête du parti bolchevique. Ce qu’il dirige de Londres, de Paris, de Zurich, ce n’est pas le mouvement révolutionnaire, c’est la lutte contre Plekhanov, contre Martov, contre ses adversaires ; ce n’est pas la révolution russe qu’il prépare, c’est sa dictature personnelle. « La révolution c’est moi », dira-t-il au cours du congrès de Londres de 1903, à quelqu’un qui lui reprochait sa myopie. Sa myopie voyait loin. C’est Trotsky, ce fanatique de l’action, qui se chargera de lui frayer la voie du pouvoir. Il y a dans la jeunesse de Lénine un épisode qui caractérise aussi bien son rôle à venir dans la révolution prolétarienne, que sa profonde répugnance à prendre aux évènements une part active. En janvier 1895, une grève éclate dans l’usine Semiannikov. Tandis que ses camarades, Chelgounov lui-même, se mêlent aux travailleurs et prennent la direction de la grève pour s’efforcer d’en accentuer le caractère révolutionnaire, Wladimir Ilitch, qui était alors âgé de vingt-cinq ans et ne jouait, dans le mouvement socialiste en Russie, qu’un rôle de troisième ordre, ce qui lui permettait de s’exposer sans compromettre le destin de la révolution prolétarienne, Wladimir Ilitch s’enferme chez lui, et là, au milieu de ses livres, de ses papiers et de ses statistiques, rédige une feuille volante destinée aux grévistes.

L’occasion qu’il saisit dans cette grève, ce n’est pas d’agir, mais d’exposer une fois de plus ses théories, de donner des conseils, d’exprimer son profond mépris pour les populistes et les disciples de Plekhanov. Ce n’est point contre la bourgeoisie capitaliste qu’il excite les ouvriers, c’est contre les membres de la Narodnia Volia et contre les « avocats ». Il dénonce aux grévistes les provocations des terroristes, qui voudraient mettre à profit cette grève pour leurs entreprises sanguinaires, et il les exhorte à se méfier des illusions des disciples de Plekhanov, qui voient dans cette grève un danger pour le développement pacifique de la révolution socialiste, et cherchent à étouffer la révolte ouvrière dans la légalité. La prudence de Lénine parut excessive même à ses camarades : on lui reprocha sa conduite équivoque, l’inopportunité de sa tentative de transformer la grève en une question personnelle, en un grief contre les populistes et les représentants les plus respectés du marxisme en Russie ; on alla jusqu’à le traiter de déserteur. Il n’y eut que Chelgounov qui essaya de le défendre. « Chelgounov, écrit Jaroslavski, montra combien il était important de commenter ainsi chaque grève, chaque manifestation de mécontentement, de souligner ce que les ouvriers sentaient, d’expliquer les obstacles qu’ils rencontraient à chaque pas. Ces exemples concrets les amenaient peu à peu à comprendre les causes profondes de leur malheureuse condition. »

À la suite de cet épisode, Lénine décida de se rendre à l’étranger afin d’y rencontrer Georges Plekhanov, Axelrod, Véra Zassoulitch, ces apôtres de l’évangile de Marx qui avaient été les premiers à donner en 1884 un programme socialiste au mouvement révolutionnaire de Russie. De ces « professeurs de marxisme », de ces petits bourgeois aux scrupules téméraires, à l’ingénuité violente, qui s’étaient réfugiés en Suisse pour y chercher le calme et la sécurité nécessaires au développement théorique de la révolution prolétarienne, de leur révolution, l’ancienne terroriste Véra Zassoulitch était la seule ayant su garder quelque goût pour l’action, dans ce Port-Royal du marxisme. Le Plekhanov que Lénine rencontra à Genève, l’air doux et triste, vieilli « par l’exil et par l’opportunisme », n’était plus le Plekhanov du portrait conservé à Moscou, au Musée de la Révolution, avec ses cheveux descendant en grosses mèches sur le front, ses yeux vifs, ses petites moustaches, ses bottes montant jusqu’à mi-cuisse, et sa tolstovskaia d’ouvrier endimanché : beau grand garçon ressemblant plus à un héros de Fenimore Cooper qu’à un philosophe marxiste. Il avait déjà pris, à cette époque, l’allure d’un professeur allemand : barbe grise, yeux brumeux derrière le verre luisant de ses lunettes, sourire contraint, gestes réglés par un rythme plus lent que sa parole. « Que faire ? », demanda l’exilé à ce jeune homme de vingt-cinq ans qui venait de Russie. Les paroles par lesquelles Plekhanov accueille le frère d’Alexandre Ilitch sont celles-là même que Lénine donnera plus tard pour titre à l’une de ses brochures les plus fameuses. « Voilà. Que faire ? », répondit Lénine.

Ces deux petits bourgeois, ces deux doctrinaires violents et timides, prennent bien garde de se révéler, à cette première rencontre, leur commun dégoût pour l’action, leur profonde répugnance à soumettre leurs théories aux lois des évènements. Ils se méfient l’un de l’autre. Si les Russes n’étaient pas naturellement bavards, Plekhanov et Lénine n’échangeraient pas un mot. Afin de cacher leur jeu, ils se déclarent convaincus de la nécessité d’une action énergique réveillant, chez le peuple russe, l’esprit révolutionnaire. Lénine tient des propos violents, s’attarde à des considérations minutieuses, appuyées par des statistiques, sur l’état d’esprit des ouvriers russes, se déclare opposé à la tactique opportuniste. En parlant, il cligne des yeux, penche la tête, observe Plekhanov. Le vieux Georges semble transfiguré par la présence de Lénine : sa voix monte d’un ton, ses yeux myopes se dégagent de ses lourdes paupières, s’illuminent d’un éclair de jeunesse. Il a peur de paraître vieux aux yeux de ce jeune révolutionnaire venu de Russie : il ne veut pas qu’on le croie dépassé. Il renie l’opportunisme de ses disciples. Il se déclare de l’avis de Wladimir Ilitch, « tout à fait de son avis », et va jusqu’à donner sur les populistes des jugements favorables. « Il faut tenir bon », dit-il. « Nous tiendrons », répond Lénine. Axelrod et Véra Zassoulitch se regardent en souriant, comme si, de la rencontre de ces deux hommes, l’apôtre du marxisme et la jeune recrue, une ère nouvelle allait s’ouvrir pour la révolution prolétarienne. Lénine sait bien que Plekhanov ment, qu’il ne croit pas aux paroles qu’il prononce, que son attitude n’est pas sincère. Mais ce dont Plekhanov ne se rend pas compte, c’est que Lénine non plus n’est pas sincère, que son voyage à Genève a un but secret, que sa rencontre avec le chef du marxisme russe ne doit servir qu’à faire oublier, dans les milieux révolutionnaires de Pétersbourg, aussi bien son étrange conduite lors de la grève de l’usine Semiannikov que son attitude méprisante à l’égard des disciples de Plekhanov.

On a prétendu qu’il n’y avait pas seulement, dans son jeu, l’astuce d’un homme qui ne se sent pas suffisamment fort pour se révolter ouvertement contre les préjugés, les opinions et les méthodes de la vieille école ; qu’il avait subi, malgré lui, l’influence du prestige de Plekhanov et d’Axelrod, et qu’une sorte de respectueuse sympathie pour ces honnêtes et fidèles apôtres de Marx entrait peut-être pour quelque chose dans sa démarche. Il est certain qu’il rentra en Russie profondément convaincu de la loyauté et de la bonne foi de Plekhanov et d’Axelrod. Même après le congrès de Londres, quand il exposait cyniquement, en public, les raisons de sa rupture définitive avec les chefs de la social-démocratie russe, il ne cachait jamais à ses plus proches amis, une nuance de regret sincère pour ce qui s’était passé entre eux. « C’était nécessaire », disait-il. Inflexible aussi bien dans son intransigeance que dans son opportunisme, imperturbable dans ses théories, téméraire dans son fanatisme doctrinaire, et conséquent dans sa logique jusqu’à l’absurde, Lénine restera toujours un faible devant les hommes et devant les évènements. Dans le domaine de la réalité et de l’action, il subira toujours la volonté des autres. La personnalité de ses collaborateurs, même celle de ses adversaires, ne cessera jamais d’influer sur ses actions et sur ses réactions. Ce qui est caractéristique chez lui, comme chez tout petit bourgeois fanatique, c’est le courage intellectuel, ce courage abstrait que les Anglais appellent « cérébral ». Les conséquences pratiques, humaines, de ses idées et de sa doctrine révolutionnaire, les massacres, la famine, la destruction, lui font peur ; il les accepte avec un profond dégoût, ou bien les subit timidement. Au milieu des hommes et des évènements, il est toujours tel que nous le décrit Henri Guilbeaux (le seul Français qu’il comptât parmi ses amis les plus dévoués) au milieu des soldats et des ouvriers, dans les meetings de Petrograd et de Moscou : « simple, modeste, timide, juste, équitable, humain, camarade ».

À son retour en Russie, pendant l’automne de 1895, Lénine se remet au travail, sombre et décidé. Il fonde, à la fin de septembre, avec Chelgounov et d’autres camarades, la Ligue de combat pour l’affranchissement de la classe ouvrière. « À cette époque, raconte Jaroslavski, le mouvement gréviste commence dans la capitale et dans les centres industriels. Les clubs ouvriers accomplissaient leur œuvre, éveillant chez les travailleurs la conscience de la nécessité de la lutte. Vladimir Ilitch écrivit pour les grévistes des feuilles volantes et des proclamations. Lénine reste fidèle à son caractère et à sa méthode. Enfermé dans sa chambre, loin des clameurs de la lutte, penché sur ses papiers, sur ses notes, sur ses statistiques, il attend les évènements. Dans cette misérable chambre au cœur du vieux Pétersbourg, comme à Londres, comme à Paris, comme à Zurich, il ne fait que les attendre. Que lui reproche-t-on ? Que veut-on de lui ? A Chelgounov, qui se mêle aux ouvriers et incite les travailleurs à la lutte armée contre les oppresseurs du peuple, il répond qu’il n’est pas un meneur de grèves. À Trotsky, lançant ses gardes rouges à la conquête de l’organisation technique de l’État, il répondra plus tard qu’il n’est pas un faiseur d’insurrections. Son rôle est d’une autre nature, d’une importance autrement décisive : c’est de veiller à la pureté de la doctrine marxiste, de dicter les lois de la lutte, de donner des règles à l’esprit révolutionnaire et de tirer la leçon des évènements. C’est le rôle de Robespierre. « Robespierre était l’homme de la loi et de la justice ; il signait des décrets ». Aux autres d’agir, d’appliquer jusqu’à leurs dernières conséquences les règles établies par lui. Mais s’il faut payer, il prendra sa part de responsabilité. Dans sa volonté de payer cette part, il y a de la résignation.

Dans la nuit du 8 au 9 décembre 1895, alors qu’il se prépare à lancer parmi les travailleurs de Pétersbourg le premier numéro d’une feuille illégale, La Cause ouvrière, Lénine est arrêté avec tous les chefs de la « Ligue de combat ». On perquisitionne chez lui : on ne trouve que des papiers, des livres, des cahiers remplis de notes et de statistiques. À côté de Chelgounov, de Babouchkine, de Krjijanovski, de Radchenko, de Starkov, sombres et taciturnes, Lénine se montre tranquille et souriant. La prison, pour des hommes comme Chelgounov, c’est la fin de toute possibilité d’agir, de se mêler aux évènements, de prendre part à la lutte révolutionnaire. Pour Lénine, la prison n’est qu’un incident ennuyeux qui ne lui enlève pas la possibilité de persévérer dans sa méthode, de poursuivre son but, d’étudier, comme il dit, la mécanique des évènements, qui ne l’empêche pas, surtout, de griffonner des notes sur ses cahiers et de continuer ses lectures. L’histoire qui s’accomplit dans les usines et dans les rues des faubourgs ouvriers, ne l’intéresse pas. Le développement de la lutte révolutionnaire suffirait-il à changer l’histoire du peuple russe ? Ni grèves, ni révoltes ne donneront jamais une logique à la révolution prolétarienne. « Les martyrs et les héros, dit-il, ne sont pas nécessaires à la cause de la révolution : il lui faut une logique. » C’est lui qui doit apporter cette logique. Pour Lénine, la seule histoire qui compte, c’est celle qui se déroule en lui-même, qu’il crée, qu’il invente au jour le jour, sur la base de ses observations, de ses considérations, de ses statistiques. Comme tous les petits bourgeois fanatiques, il possède une surprenante imagination créatrice, mais une imagination méticuleuse, s’occupant des détails les plus insignifiants, de tous les petits faits entrant dans la composition des grands évènements ; une imagination quelque peu bureaucratique, n’ayant rien du caractère irrationnel, ardent, exalté, qu’on trouve chez le type de héros qui est à l’opposé du héros petit-bourgeois. Par son imagination rationnelle, froide, méticuleuse, Lénine crée en lui-même les conditions favorables au développement arbitraire de la révolution, fixe les lois des évènements, ses lois personnelles, pose les principes de cette logique absurde qu’il donnera un jour à la révolution prolétarienne.

Pendant ses quatorze mois de prison, Lénine ne fait que compulser des statistiques, noter sur des morceaux de papier le résumé de ses lectures, remplir ses cahiers de cette écriture fine et serrée qu’on a comparée à l’écriture d’un poitrinaire. Il travaille à ce Développement du capitalisme en Russie qu’il ne devait achever qu’au cours de sa déportation en Sibérie. À l’occasion du 1er mai 1896, Lénine rédige une feuille volante que des camarades répandent parmi les ouvriers de Pétersbourg. Même en prison il demeure fidèle à son rôle de scribe. En avril 1897, condamné à trois années en Sibérie, Lénine part pour le village de Chouchenskoïe, dans la région du Haut-Ienisseï. C’est dans la calme monotonie de sa vie de déporté qu’il se propose à lui-même les objectifs de son action future, dans une brochure dirigée contre ceux qu’on appelait alors les économistes. « Certains économistes, écrit Jaroslavski, déclaraient que les ouvriers ne devaient pas s’occuper de politique ; qu’ils devaient se contenter de réclamer quelques centimes d’augmentation et abandonner la lutte contre le tsarisme à la bourgeoisie libérale, aux avocats, aux ingénieurs, aux professeurs, aux docteurs. Dans son pamphlet, Les objectifs des social-démocrates de Russie, Lénine posait nettement la question. Il démontrait aux ouvriers qu’ils devaient s’engager immédiatement dans la lutte politique et qu’ils n’avaient rien à attendre de la bourgeoisie. Ce qui a été accompli par la bourgeoisie en Occident, par exemple dans la grande Révolution française, doit être fait en Russie par la classe ouvrière ». Comme toujours, ce clerc d’avoué, ce myope, voyait juste et loin. « Ce que le peuple russe devra faire, dit-il un jour à Nadejda Konstantinowna Kroupskaïa, je l’ai déjà fait depuis longtemps. »

Nadejda Konstantinowna l’avait aussitôt rejoint en Sibérie avec sa mère. C’est sa compagne et sa collaboratrice. Son importance est singulière dans la vie de Wladimir Ilitch, et ne peut que surprendre ceux qui voient en Lénine le Gengis-Khan de la révolution prolétarienne. Femme énergique et d’une intelligence virile, avec ses gros yeux clairs à fleur de tête, son regard doux et lent, ses grosses lèvres, son esprit calme et limité, son caractère patient et résolu, Nadejda Konstantinowna ne sera pas seulement la secrétaire de ce révolutionnaire professionnel, sa collaboratrice infatigable et dévouée, mais sa femme dans le sens le plus bourgeois du mot, celle qui partout, tant à Chouchenskoïe qu’à Londres, à Paris, à Zurich, dans ses mornes années d’exil comme aux jours tragiques de la révolution, dans la chambre meublée de Montrouge comme dans le modeste appartement du Kremlin, veillera sur la santé de Lénine, sur son travail, sur son repos, sur ses loisirs, lui créera un foyer pauvre mais tranquille, un climat de confiance et de bonheur familial. Parfois Wladimir Ilitch penche la tête sur l’épaule, dans son attitude habituelle, et cligne des yeux en riant : « Notre ménage, dit-il, c’est un vrai ménage petit-bourgeois. » Il n’y a pas de reproche dans ces paroles. Lénine aime cette existence paisible au milieu du tumulte, ce calme refuge au cœur de l’Europe malade de guerres et de révolutions. Il lui plait de se sentir entouré d’une attention aussi affectueuse, d’un courage aussi confiant. Aux époques les plus violentes de sa vie, Lénine reste toujours, chez lui, un petit bourgeois menant une existence paisible et modeste. En octobre 1902, quand Trotsky arrive à Londres, un matin de bonne heure, il le trouve encore au lit, dans la petite chambre qu’il partage avec sa femme. Ce Gengis-Khan a l’air bien aimable et bien tranquille. « Sur son visage, raconte Trotsky, l’amabilité se nuançait d’un étonnement compréhensible. » Lénine n’aimait pas être dérangé dans ses habitudes. En 1920, au cours de l’automne, Clara Zetkin se rend à Moscou. « Ma première visite à Lénine au sein de sa famille, raconte Clara Zetkin, confirma l’impression que j’avais eue à la conférence du parti et qui, depuis, s’était renforcée au cours de plusieurs entretiens. Son logement privé était de la plus grande simplicité. Je trouvai la femme et la sœur de Lénine en train de prendre leur repas du soir, qu’elles m’invitèrent immédiatement et très cordialement à partager avec elles. Le repas était frugal, comme l’était celui de n’importe quel employé à cette époque : du thé, du pain noir, du beurre et du fromage. À la fin du repas, pour faire honneur à son invitée, la femme de Wladimir chercha s’il n’y avait pas quelques douceurs et eut la chance de découvrir un petit pot de confitures. Peu après l’entrée de Lénine, lorsqu’une grosse chatte fit son apparition, accueillie par des transports de joie de toute la famille, et qu’elle sauta sur l’épaule du dictateur, puis s’installa sur ses genoux, j’aurais pu croire que j’étais chez moi. »

Lénine, à Chouchenskoïe, n’a que vingt-sept ans, mais il a déjà les allures et les habitudes qu’il gardera toute sa vie. Ordonné, méthodique, cet opiniâtre noircisseur de papier passe de longues heures enfermé dans sa chambre, à développer ses considérations sur les statistiques relatives au développement du capitalisme en Russie, ou bien se promène en compagnie de sa femme dans les bois et dans les prairies qui entourent le village. Il fréquente assidûment les réunions organisées par les déportés, sous l’œil bienveillant de la police, afin de discuter les principes marxistes dans leur rapport avec la situation des ouvriers et des paysans russes. Les jours de beau temps, il prend sa ligne et part à la pêche. Ce jeune homme déjà chauve, assis au bord d’un étang ou d’un fleuve, attentif aux plus légers mouvements du bouchon et qui se tourne de temps en temps vers une jeune femme étendue dans l’herbe à quelques pas de lui, un livre à la main, est déjà ce Lénine, ce « fonctionnaire ponctuel et zélé du désordre » qu’on verra plus tard pêcher au bord de la Seine, à Saint-Cloud, ou prés d’un étang dans les environs de Moscou. Nadejda Konstantinowna lève sur lui ses yeux clairs, et sourit. Quelle soumission dans son regard maternel et préoccupé !

Elle est jeune, à Chouchenskoïe, mais son visage triste porte déjà les marques de la maladie perfide qui la condamne à la stérilité. Elle est déjà cette femme douce et obstinée dont Clara Zetkin dira un jour : « Avec ses cheveux plats tirés en arrière et réunis derrière la tête en un chignon sans art, avec sa robe sans garniture, on aurait pu la prendre pour une femme d’ouvrier usée de fatigue. » Quand elle quittera la Sibérie et suivra Lénine à Munich, elle mettra un petit chapeau bien modeste, et prendra l’air d’une de ces petites bourgeoises allemandes qui vont au marché, suivent les cours de l’Université, visitent les musées et font la soupe chez elles dans ce climat gemütlich des jeunes ménages de la petite bourgeoisie allemande. « Nature profondément maternelle, écrit Clara Zetkin, elle faisait du logis de Lénine un foyer dans le sens le plus noble du mot ». Cette femme stérile avait pour Wladimir Ilitch un amour jaloux, sournois et profond, l’amour d’une mère pour son enfant. Quand il sentait son regard posé sur lui, Lénine levait ses yeux obliques sur cette jeune femme fidèle et modeste, au cœur tendre et fort, et dans ces yeux de Mongol qu’adoucissait la blancheur du visage, Nadejda Konstantinowna lisait toute la faiblesse de ce cœur d’homme violent et timide, au fanatisme méticuleux, aux haines cachées. Elle seule savait que Lénine, qui s’était donné pour mission de combattre la paresse, la bonté, la résignation d’Oblomov, et d’égorger au lit la vieille Europe bourgeoise, avait horreur du sang et n’aurait jamais eu le courage de voir un homme mourir. « Sais-tu ? lui dit-elle un jour à Chouchenskoïe : aujourd’hui, dans la boutique de Zavertnine, j’ai entendu dire quelque chose qui t’aurait fait rire. On disait que le père d’Oblomov s’appelait Ilia, comme le père de Lénine. »

Le soir où nous traversions la Place aux Foins, cette fameuse Sennaïa située au cœur du vieux Pétersbourg, le camarade Ivanov me montra la maison de Dostoïevski, au numéro 14 du Stoliarny Péréoulok : « C’est là, me dit-il, que Dostoïevski a écrit Crime et châtiment, et qu’il a fait loger Raskolnikov ». Il ajouta que Lénine aussi avait habité une des petites ruelles sordides et sombres de ce quartier. Le jour où Wladimir Ilitch sortit de chez lui, vers la fin d’une tiède après-midi, pour se rendre chez Chelgounov, qui l’attendait avec d’autres camarades, et fonder « La ligue de combat pour l’affranchissement de la classe ouvrière », il traversa la Place aux Foins et suivit, jusqu’au coin de la rue Gorokovaia, où le romancier Gontcharov a situé la maison de son héros Oblomov, le même itinéraire que Raskolnikov allant tuer la vieille usurière. Lénine marchait lentement, au milieu de cette même foule de marchands, d’ouvriers, d’ivrognes, de petits employés, de juifs, d’étudiants, de prostituées, dans ce même nuage de poussière, dans ce même tapage assourdissant, qui avaient si bizarrement troublé l’esprit irrésolu de Raskolnikov.

En se dirigeant vers la maison de Chelgounov, Lénine laissait errer de temps en temps ses yeux distraits sur les passants. À son esprit perdu dans une profonde rêverie, la mission de sa vie ne se révélait pas à cet instant comme une lutte héroïque contre les oppresseurs du peuple, une suite d’actions violentes contre la force armée du tsarisme et du capitalisme, mais comme un jeu de sa volonté et de son astuce, une partie d’échecs patiente et méthodique jouée contre les évènements, afin de s’en tenir à l’écart, de ne pas se laisser prendre dans l’engrenage de l’action révolutionnaire et de la réaction bourgeoise. Cette idée claire et simple qui sera toujours à la base de sa tactique personnelle, que, pour se trouver un jour à la tête de la révolution, il lui faut se mettre à la tête du parti révolutionnaire et y rester, se présente à lui pour la première fois, à cet instant, comme une nécessité à laquelle il allait falloir subordonner tous ses calculs et toutes ses décisions. Tandis qu’il se dirigeait vers la maison de Chelgounov, l’idée qu’il allait tuer la vieille Europe bourgeoise ne suscitait pas chez lui les sombres rêves de Raskolnikov allant tuer la vieille usurière Aliona Ivanovna. Sa pensée n’était pas hantée, comme la rêverie du héros de Dostoïevski, par l’image de Mahomet, de Napoléon, de « tous ces bienfaiteurs de l’humanité qui répandirent terriblement le sang ». Ce n’est guère vers le pont d’Arcole qu’il dirigeait ses pas. Ce que Lénine allait accomplir, ce n’était ni un crime, ni un geste héroïque. Il ne sera jamais un grand criminel, un héros à gestes théâtraux, mais un « fonctionnaire ponctuel et zélé du désordre », un bonhomme timide et fanatique, un petit bourgeois faisant modestement tout son possible pour que la révolution prolétarienne soit, comme il le dira plus tard, « la réalisation la plus indolore du socialisme ». Il sentira toujours un mépris, un dégoût profond pour ces hommes féroces, Trotsky, Dzerjinski, Piatakov, Dybenko, qui ont fait de lui le chef d’une révolution sanglante.

En avril 1918, à Moscou, me disait le camarade Ivanov, lors d’un meeting, quand Lénine se montra au peuple massé sur la Place Rouge, un hurlement s’éleva de la foule : « Tu es notre Napoléon ! » crièrent des ouvriers ; Lénine, souriant, se tourna vers Trotsky : « Est-ce que je ressemble vraiment à Napoléon ? » dit-il.

« Pas même à Koutouzov » lui répondit Trotsky d’un air ironique et rêveur.

II

ROBINSON CHEZ LES VENDREDIS

SE trouvant à Londres avec des bombes dans sa chambre d’hôtel, Felice Orsini, cette manière de libéral italien « de noble race, jeune encore, éloquent, aimé des femmes », et qui avait de si respectables tendances au terrorisme, ce qui n’est point la manière la plus correcte d’être libéral, se demandait un jour s’il n’avait pas peur de la mort : « Il prit alors un cab, se rendit au Musée Tussaud, examina la guillotine pour savoir comment on mourait quand on mourait guillotiné, et, là-dessus, il partit pour Paris », décidé à lancer ses bombes. On sait de façon indubitable qu’au cours de son séjour à Londres, Lénine ne s’est jamais rendu au musée Tussaud ni au British Museum (sauf à la bibliothèque), non plus qu’au musée Grévin ou au Louvre à Paris. L’idée de se demander s’il aurait peur de la mort ne pouvait même pas se présenter à son esprit : pas un instant il ne pensera qu’il pourrait mourir au cours d’une révolte ouvrière, ou bien pendu dans la forteresse de Chlisselbourg. Ce révolutionnaire professionnel ne conçoit pas son rôle dans la révolution comme celui d’un héros de Plutarque aux beaux gestes, aux nobles sentiments, prêt à sacrifier sa vie à la rhétorique des historiens. Lénine n’aime pas le danger. Il trouve qu’il n’est pas nécessaire de risquer sa vie pour tâcher de changer le cours des évènements. Il faut laisser les évènements suivre leur cours. Son rôle de révolutionnaire professionnel, c’est de se préparer à s’emparer de la situation à un moment donné, de se créer un parti, de se mettre à la tête d’une poignée d’hommes résolus, et d’attendre.

Quand Lénine revient de Sibérie, en janvier 1900, il comprend tout de suite que sa place n’est plus en Russie : poursuivi de ville en ville par les bienveillantes attentions de la police, traqué par les espions et les agents provocateurs, arrêté de nouveau à Pétersbourg, à peine a-t-il purgé ses trois semaines de prison qu’il traverse la frontière au mois de juillet de la même année, et se rend à Munich. Certains camarades de la « Ligue de combat pour l’affranchissement de la classe ouvrière », n’ont pas manqué de lui reprocher cette « désertion », ce premier pas dans la voie de Plekhanov. L’exil, c’est le commencement de l’évolution vers l’opportunisme. Lénine, une fois détaché des masses de travailleurs, subira fatalement, lui aussi, l’influence déprimante de l’exil, ce climat tempéré si favorable aux renonciations et aux compromis. Mais rester en Russie, ç’eût été pour lui s’exposer à toutes sortes de dangers. Il n’a pas, comme un Trotsky, comme un Staline, comme tant d’autres, le goût des conspirations, de la propagande secrète, de la vie cachée, d’une existence hors la loi, ce goût du danger qu’il considère comme un résidu du romantisme révolutionnaire de la vieille école, comme une manière de romantisme professionnel, dont les populistes ont donné des exemples si nobles et tellement inutiles. Lénine n’est pas un homme d’action, au sens pratique du mot. L’action, pour lui, c’est la polémique, la lutte d’idées, l’interprétation des théories marxistes transportée sur le terrain des antagonismes personnels. Ce qui caractérise ce héros petit-bourgeois, c’est que la liberté lui est nécessaire, qu’il cherche l’ordre, la sécurité personnelle, la tranquillité, qu’il ne peut vivre et agir que dans un climat petit-bourgeois. C’est aussi à son austérité, à son ascétisme, que l’on reconnaît en Robespierre le héros petit-bourgeois qui bouleverse et détruit la société, mais veille soigneusement à la tiédeur paisible et au calme de son foyer. Chez tout héros petit-bourgeois, il y a un bonhomme avare et timide cachant son destin dans un bas de laine.

En exil, à Munich, à Londres, à Paris, à Genève, Lénine ne cherche que sa sécurité personnelle, sa tranquillité, le climat tiède et paisible de l’ordre européen. Cet homme qui vilipende si violemment, dans ses écrits et dans ses discours, les libertés bourgeoises, ne saurait vivre et agir hors la loi, sa vie, sa liberté constamment menacées. En Russie, il ne pourrait pas cacher son destin : la police viendrait fouiller son bas de laine. Dans le premier numéro de l’Iskra qu’il fait paraître à Munich, en décembre 1900, en énonçant le principe fondamental de toute conquête révolutionnaire, Lénine pose pour la première fois sa candidature au rôle de « chef politique, capable d’organiser le mouvement et de le conduire ». Ce rôle, il ne le saurait jouer qu’en Europe. C’est d’Allemagne, d’Angleterre, de France, de Suisse, qu’il expédiera en Russie, clandestinement, sans aucun risque pour lui, les numéros de son journal, l’Iskra, pour propager chez les intellectuels et chez les ouvriers les principes du marxisme, de son marxisme, qui deviendront les principes du léninisme après le coup d’État d’octobre 1917. À l’égard de Plekhanov et d’Axelrod, avec qui il travaillait pour le moment en plein accord, tout en cherchant à se soustraire peu à peu à leur autorité et à leur contrôle, Lénine gardait une attitude de soumission apparente. Pendant les premiers temps de son séjour à Munich, son plus grand soin avait été de dissimuler aux apôtres du marxisme russe établis à Genève les véritables objectifs de son activité de polémiste. Il ne s’agissait pas seulement, pour lui, de faire de l’Iskra l’instrument de la propagande révolutionnaire en Russie, mais surtout l’instrument de son influence personnelle au sein des émigrés, dont les seuls chefs reconnus étaient Plekhanov et Axelrod. Il ne se sentait pas encore assez fort pour imposer un programme personnel à la social-démocratie russe et, tout en acceptant les conseils et la protection du groupe de Genève, qui le considérait non pas tant comme un concurrent éventuel que comme un journaliste dont il fallait surveiller les attitudes et réfréner les ardeurs polémiques, il ne laissait pas échapper une seule occasion de marquer, dans les détails les plus insignifiants, son indépendance de vues et sa liberté d’action. Pour se soustraire au contrôle de Plekhanov et d’Axelrod, il lui était indispensable de se tenir éloigné de Genève le plus possible. Tant qu’il restait à Munich, à la rédaction de l’Iskra, il était maître chez lui. Aussi quand il fut question à la suite des difficultés de tout genre créées par les imprimeurs allemands, de transférer la rédaction de l’Iskra à Genève, qui était alors la capitale de la social-démocratie russe, Lénine trouva le moyen de persuader Plekhanov et Axelrod que c’était à Londres, au cœur du capitalisme et de l’impérialisme bourgeois, qu’il fallait, de l’Iskra (l’Étincelle) « faire jaillir la flamme de la révolution prolétarienne ».

Quand il débarqua à Londres, au mois d’avril 1902, Lénine était un homme de trente-deux ans, déjà chauve, le menton rasé, avec des moustaches à la gauloise, les yeux obliques sous l’arc puissant du front large et bombé, le regard honnête et droit et l’air fort respectable. Si l’on compare au portrait de Lénine à Londres son portrait en Sibérie, avec ses yeux tristes et rêveurs dans son visage maigre, une barbiche rouge à la nazaréenne et un cou mince comme celui d’un phtisique, il est impossible de ne pas s’étonner du changement survenu en si peu de temps dans l’expression de son visage. Dans ce masque mongol, qui a tellement impressionné les bons bourgeois d’Occident, les pommettes n’étaient pas plus saillantes ni les yeux plus obliques que dans le masque de Clemenceau, ce Français de Vendée qu’on eût pu prendre pour un Tartare issu du fond de l’Asie. Il y avait plus de Gengis-Khan chez Clemenceau que chez Lénine, aussi bien dans le masque que dans le caractère. Cependant, on n’a jamais dit que Clemenceau fût un mongol, ni essayé d’expliquer sa politique et sa vie par ses pommettes tartares. De même que les fleuves polissent les pierres, l’histoire parlementaire en France polit les traits du visage et du caractère des grands hommes, et les fait demeurer des bourgeois même dans la légende. Ne faut-il pas plutôt croire Wells lorsqu’il note, au cours de son entretien avec Lénine, à Moscou, que « son crâne rappelle celui d’Arthur Balfour » ?