Trois artistes chrétiens

BOSSAN, DUFRAINE, BOREL

par

Gérard MORISSET

LE siècle dernier a accommodé l’architecture à toutes les sauces. Sans-culottisée officiellement durant la tourmente révolutionnaire, déguisée à la romaine sous le Directoire et l’Empire, tour à tour romane et gothique, avec un luxe inouï de détails aussi inattendus qu’authentiques, torturée par les exigences d’un enseignement dépourvu d’élasticité et plein de routine, l’art architectural du XIXesiècle a subi toutes les formes archéologiques possibles, les engouements les plus injustifiés et les meurtrissures des carcans trop rigides dans lesquels on a voulu, même de bonne foi, l’enserrer.

Les partis-pris et la routine, les théories radicales d’un soi-disant classicisme aussi bien que les fumées romantiques ont créé cette mentalité officielle en vertu de laquelle les styles passés doivent ravitailler l’art moderne de leurs formes plus ou moins comprises. De telles tendances artistiques, où le raisonnement n’avait guère de place, devaient fatalement amener une réaction d’autant plus violente que le sot esprit de copie avait été poussé à sa dernière limite. On n’y manqua point.

Parmi les réactionnaires, il s’en trouva quelques-uns dont l’esprit combatif et le verbe mordant pratiquèrent une trouée de belle envergure dans les préjugés d’école et de métier. Il y en eut d’autres, moins belliqueux, qui se contentèrent de prêcher par l’exemple.

Dans ce dernier groupe et au premier rang apparaît l’intelligente et noble figure de Bossan.

Bossan 1

Fils d’un appareilleur lyonnais, né constructeur, à une époque où on ne l’était guère, à la fois imaginatif et mystique, héritier du solide jugement et de l’indépendance de caractère de son maître Labrouste, curieux des choses de l’esprit en même temps que très pieux, Bossan produisit dans la région du Rhône une série d’œuvres toutes personnelles, fortement équilibrées et très éloignées des servitudes archéologiques du XIXesiècle. Au début de sa carrière, il gothicisa, comme bien d’autres, cherchant sa voie dans le fourbi des imitations serviles très en vogue en 1840 et après. Un voyage dans le midi de la France, en Italie et en Sicile, lui fit voir, dans une vision radieuse et toute frémissante de la clarté méditerranéenne, ce que devait être l’architecture moderne. Sa profonde piété et l’amitié clairvoyante du saint Curé d’Ars achevèrent sa conversion à l’art religieux.

L’Art de Bossan, robuste et coloré, logique et plein de saveur, se retrouve à des degrés divers dans ses œuvres postérieures à 1855. Si la basilique de Fourvière, à Lyon, toute fleurie et ouvragée, frappe par la gracilité de sa masse et la somptuosité des détails, celle d’Ars réjouit l’œil par son élégance et la nouveauté de sa silhouette, tandis que l’Immaculée Conception, à Lyon, plaît davantage aux artistes par ses proportions plus heureuses et son plan en ostensoir.

Mais la plus charmante des œuvres de Bossan est une petite chapelle, celle des PP. Dominicains, à Oullins (Rhône), dont il a pu dessiner tous les détails et voir l’achèvement, avec la collaboration d’un sculpteur de talent et d’un grand peintre.

La chapelle d’Oullins

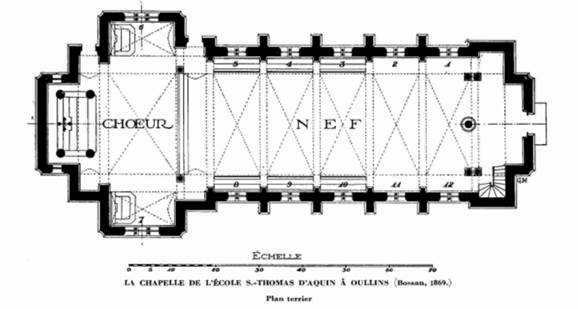

Édifiée en 1861, cette chapelle se compose d’une longue nef voûtée en brique sur arêtes, d’un transept peu saillant et d’un sanctuaire de faible profondeur.

La voûte, de 8 pieds moins large que la nef, est portée par de robustes sommiers en encorbellement et sa poussée est contrebutée par des contreforts qui débordent les murs aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce parti constructif, fréquemment employé par Bossan, assure la stabilité du voûtement, soulage les murs d’une trop grande charge, par l’emploi de puissants arcs formerets et contribue à donner à l’édifice une élégance peu commune. L’éclairage est abondamment assuré par de belles fenêtres géminées, surmontées d’un oculus aveugle et placées à une douzaine de pieds au-dessus du dallage.

Les croisillons du transept reçoivent la lumière par des fenêtres en triplet, tandis que deux baies latérales dispensent un jour discret sur l’autel et son baldaquin.

Les façades latérales sont d’une extrême simplicité : murs unis et fort bien appareillés, angles amortis par des chanfreins, fenêtres à colonnettes, simples bandeaux moulurés, tout ici rappelle la pauvreté monastique, rehaussée de discrètes sculptures.

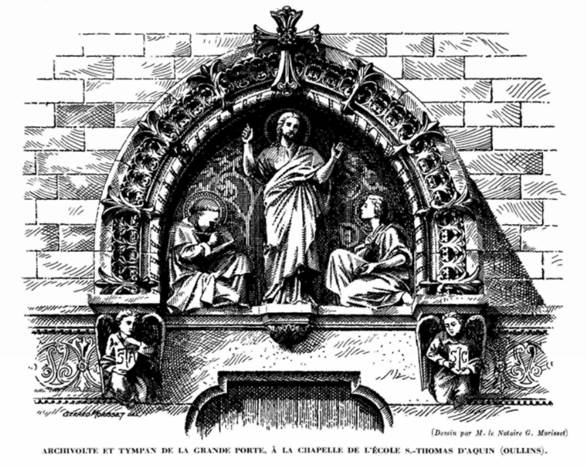

Le portail, dérivé de l’art du XVesiècle, n’a rien de commun avec les variantes de même style conçues par les demi-pasticheurs de l’époque du Second Empire. C’est une véritable création de Bossan qui, avec des éléments quasi consacrés, a su faire une œuvre aussi belle qu’originale. La porte, simple ouverture rectangulaire formée par un linteau, est surmontée d’une niche formant archivolte et abritant un tympan historié. Les claveaux sont richement décorés de fleurs de lis. Ils reposent sur des anges-cariatides et la clé s’épanouit en une élégante croix. Le tympan ne contient que trois personnages : le Christ, empreint d’une accueillante majesté, saint Jean et saint Thomas d’Aquin. Au sommet de la façade, un clocher arcade de belle venue profile sa pure silhouette sur le ciel nacré de la région du Rhône.

Les nombreuses vignettes qui illustrent cet article me dispensent d’insister sur l’originalité du plan et des élévations, le soin et la franchise de l’exécution, le parti aussi décoratif qu’ingénieux des sommiers des voûtes. Mais de cette humble chapelle de monastère, bâtie en matériaux peu riches, émane un charme peu commun qu’envieraient des cathédrales de marbre et d’or. Ce charme inoubliable, à quoi je me suis laissé prendre, comme bien d’autres, résulte de la collaboration généreuse et intelligente entre l’architecte, le sculpteur et le peintre.

Dufraine

Le sculpteur, M. Dufraine, à qui les basiliques d’Ars et de Fourvière doivent beaucoup de leur valeur, a prodigué à Oullins les somptuosités de son beau talent d’imagier, soutenu par un métier sans défaillance d’une longue expérience de la statuaire. Le tympan du portail et les anges-cariatides, la frise de fleur de li s, le maître-autel tout scintillant de mosaïques, le baldaquin aux marbres divers, avec sa charmante statue de l’Enfant-Jésus et ses fines arabesques, les autels latéraux enfin avec leurs niches d’un luxe éblouissant, tout cela marque péremptoirement le degré de perfection que peut atteindre un artiste qui, à une technique impeccable, joint la probité dans son art et des convictions religieuses solides.

Ici, point de faux moyen-âge, point de faciles poncifs. Les attitudes sont aisées, sans afféterie, la sculpture d’ornement est fouillée sans détails inutiles. On admirera spécialement le Christ du tympan, charmante œuvre digne d’être rapprochée du « beau Dieu » d’Amiens. Il en a les qualités d’aisance dans le geste et de majesté simple.

Borel

Ces savoureuses qualités se retrouvent, à un plus haut degré encore, dans la décoration picturale exécutée par Paul Borel, en 1888. Mais avant d’en dire quelques mots, il importe de retracer sommairement ce qu’était à cette date la peinture monumentale. Au début du XIXesiècle, elle existait à peine. Un seul nom est à citer, Abel de Pujol, dont onpeut voir les œuvres méritoires à Saint-Sulpice de Paris. En 1825, Ingres ouvrit un atelier, forma tant bien que mal des élèves et prêcha avec véhémence le retour aux vrais principes de Raphaël et de Giotto. La doctrine ingriste, extraite des « cahiers » de Montauban, interprétée et complétée par Brémond et Mottez, fut la source où s’alimentèrent les grands décorateurs du siècle dernier : Delacroix, Chassériau, Flandrin, Puvis de Chavannes, Humbert, et, plus près de nous, Henri Martin et Maurice Denis.

De l’un à l’autre de ces artistes, on peut suivre pas à pas l’évolution de la fresque, et derrière eux apparaît une troupe de décorateurs qui, par le degré de leur talent ou par leur manque de souplesse, font voir l’espèce d’incompréhension dont la décoration murale a longtemps été et est parfois encore la victime. Cela se constate dans les églises de Paris 2, notamment à Saint-Sulpice où les fresques de Delacroix, peintes en 1861, n’ont rien appris au fade Signol qui, plus tard, a recouvert les croisillons du transept d’immenses images sans caractère. On le constate également au Panthéon, où les œuvres de Cabanel et d’autres servent, en dépit de leur valeur, de repoussoir aux magistrales compositions de Puvis de Chavannes et d’Humbert.

À Oullins, le décorateur de la chapelle fut un peintre inconnu, mystique et candidement réaliste, aussi désintéressé que pieux : Paul Borel 3. Lyonnais comme son maître Janmot, il a produit une œuvre peinte d’un dramatisme puissant, d’un coloris étrangement âpre et juste à la fois. Chez lui, rien de conventionnel, rien qui trahit les trucs d’atelier. Il ne sacrifie pas aux exigences de la mode ni aux conceptions fantaisistes de l’archéologie soi-disant palestinienne. Ses fresques ne sont même pas des tableaux de sainteté tels que les comprennent les fabricants du quartier Saint-Sulpice. Elles sont plutôt des épisodes dramatiques bien situés dans leur cadre psychologique, traités en vue de l’effet à obtenir et compris par un peintre qui a préalablement approfondi l’esprit des scènes évangéliques. Elles sont largement brossées, comme il convient à une décoration vue à distance.

Chez Borel, le métier, pourtant si caractéristique, n’est qu’un moyen et non un but, le moyen de faire rendre à une idée tout ce qu’elle peut donner d’émotion religieuse ou de pieuse suggestion 4.

Les fresques d’Oullins, l’un des plus beaux ensembles décoratifs modernes, sont mises en valeur par l’architecture de la chapelle et par la place qu’elles occupent. L’Architecte leur a réservé, sous les fenêtres latérales, un espace suffisamment vaste que le spectateur peut, sans fatigue, embrasser du regard. En outre, elles sont merveilleusement éclairées par la lumière tamisée qui tombe des verrières.

Conclusion

Résumons-nous : Construction logique et originale, sans prétention comme sans trompe-l’œil, à base de tradition bien comprise ; décoration sculptée largement renouvelée de l’art gothique ; peintures murales d’une grande valeur décorative, en même temps que susceptibles de créer une atmosphère de piété, voilà qui constitue une œuvre architecturale moderne vraiment attachante, et capable de fournir de précieux enseignements.

L’Architecte, grâce à sa vaste culture, a compris qu’une masse de pierre (ou de brique), si bien ordonnée soit-elle, n’est pas suffisante à donner l’impression d’une église. À la maison de Dieu, il faut des matériaux qui, sans mensonge ni trompe-l’œil, sans surcharge ni fausse richesse, soient réellement dignes de l’Hôte qu’ils abritent. Puis, il a fait appel au sculpteur, lui a fourni des dessins bien étudiés, l’a aidé de ses conseils et lui a généreusement laissé la large part d’initiative qui permet l’éclosion des chefs-d’œuvre.

Enfin, il a vu dans la décoration murale le complément indispensable à l’action évangélique du prêtre et à l’atmosphère du Lieu Saint. Et il a prévu, dans la nef, de vastes espaces bien visibles et parfaitement éclairés, où le peintre a retracé, aussi bien avec son cœur qu’avec ses pinceaux, les scènes toujours si touchantes de l’Évangile.

Ce brillant résultat de la collaboration généreuse entre trois artistes profondément chrétiens et épris de leur art ne devrait pas rester isolé. Il est possible de l’atteindre de nos jours, en tenant compte des nouvelles méthodes de bâtir et de la mentalité contemporaine.

C’est ce qu’il est permis de souhaiter à nos paroisses canadiennes.

Gérard MORISSET.

Paris, le 20 septembre 1930.

Paru dans L’Action sociale catholique en 1931.