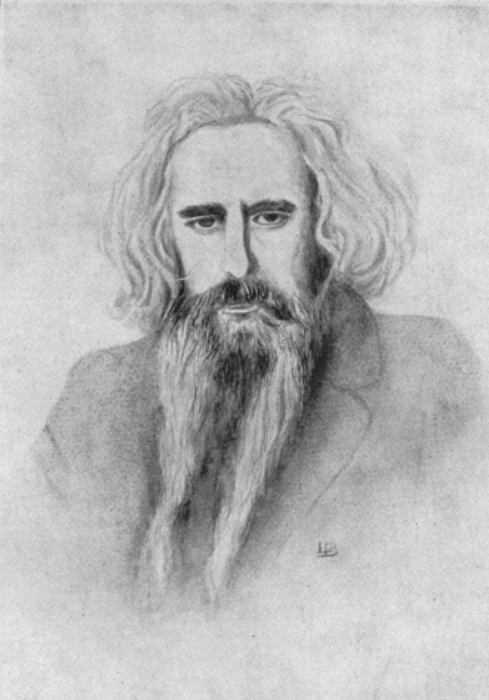

Soloviev

1853 – 1900

LE PROPHÈTE DU THÉANDRISME

par

Charles PFLEGER

« Les hommes d’action mènent une pauvre existence ; ils ne suscitent pas la vie. De cela seuls sont capables les hommes à la foi ardente, ceux que l’on traite d’exaltés, d’utopistes, de fous. Mais ce sont eux les vrais prophètes, les meilleurs d’entre les hommes, les guides de l’humanité. »

C’est au grand Dostoïevski que songeait Soloviev en écrivant ces paroles ; mais si vous avez appris à le connaître lui-même et si vous cherchez une formule pour caractériser exactement l’impression d’ensemble de sa personnalité, elles vous reviennent soudain à l’esprit comme une révélation. Lorsqu’il les prononçait, en 1882, dans sa seconde conférence sur Dostoïevski, peut-être Soloviev avait-il tout au plus comme un pressentiment, comme un secret désir tout au fond du cœur de s’y reconnaître. Aujourd’hui, près d’un demi-siècle après sa mort, nous y reconnaissons, traduite eu traits frappants, la véritable physionomie de sa personnalité et de son œuvre. Soloviev fut un exalté ; il sera un guide : il l’est déjà.

Un exalté, un utopiste, un rêveur. Ne perdons pas cela de vue. D’ailleurs, nous aurions beau le vouloir, il a amplement pris soin de nous le pas faire oublier. « Un brillant philosophe, disait Miliukov, mais dans quels rêves veut-il nous égarer ? » Et Mgr d’Herbigny qui l’honora du titre de « Newman russe », Mgr d’Herbigny qui, en hommage de profonde vénération, écrivit sa première biographie en langue étrangère 1 – la seule, à proprement parler, qui ait jamais été écrite jusqu’à ce jour 2, – qui, catholique, ne peut, à l’encontre de l’incrédule libéral Miliukov, rejeter comme folie l’extrême témérité de son rêve d’une libre théocratie, Mgr d’Herbigny lui-même ne peut se retenir de froncer parfois les sourcils avec inquiétude au spectacle des envolées sublimes de son héros. Pourquoi ? Nous le verrons et le comprendrons plus loin.

« Un prophète, tant par sa doctrine que par son extérieur. »

(Bulgakov)

Ceux qui ne connaissent pas encore Soloviev, mais désirent apprendre à le connaître, doivent tout d’abord se bien persuader qu’il n’appartient aucunement à la catégorie des esprits dits « productifs » dans le sens de l’économie nationale. Au jugement des esprits positifs, il n’entend absolument rien à « la vie pratique ». Il fait figure de prophète de l’Ancien Testament, mais avec toutes les distractions du professeur-type. Il lui arrive de passer la nuit dans son corridor parce que, revenant trop tard d’une de ses méditatives promenades, il découvre à son retour que toutes les portes se sont malicieusement retirées en d’impénétrables ténèbres. L’argent gagné par le travail de ses nuits blanches – car il est accaparé pendant la journée par toutes sortes de visites, tel l’écrivain dont il parle dans sa dernière œuvre, Trois entretiens, lequel se croyait obligé d’accueillir tous ses visiteurs, de répondre à tous ses correspondants, de lire tous les livres qu’on lui envoyait, de rédiger tous les comptes-rendus qu’on lui demandait, et qui, finalement, en perdit la tête, – cet argent, Soloviev est incapable de le garder : ses jours de paye sont jours de liesse pour les mendiants. À quoi bon se soucier du sordide Mammon quand on peut vivre de thé et de légumes, quand on est végétarien par principe et qu’on tient même son déjeuner quotidien pour un luxe dont il sied de se passer une fois sur deux pour rassasier un indigent ?

Soloviev fait preuve, toute sa vie, d’une superbe indifférence à l’égard des biens, des honneurs, et généralement de tout ce qui est important, utile, nécessaire aux yeux du monde. Mais, en s’occupant de ce qui dépasse et surpasse le monde, il croit atteindre, dans l’inutile métaphysique, les suprêmes sommets de l’existence.

Pour lui, quel est donc l’évènement essentiel et capital de sa vie ? La brillante soutenance, à l’âge de vingt et un ans, de sa thèse de doctorat à l’université de Moscou ? La privation de sa chaire de professeur pour raisons politiques ? Son séjour à l’étranger, en Angleterre, en Allemagne, en France et en Égypte ? « Ce qu’il m’est advenu de plus important jusqu’à présent, déclare-t-il non sans quelque solennité, c’est un rêve, une vision, ou plutôt trois visions. » Trois rencontres, comme il intitule encore le poème où il rapporte ces évènements essentiels, aussi inoubliables pour lui que le fut pour Pascal la fameuse nuit de révélation immortalisée par son Mémorial. Mais, tandis que pour un chrétien d’Occident l’expérience de Pascal est un phénomène vraisemblable, parce qu’elle consiste en un de ces envahissements de l’âme par Dieu dont les exemples abondent dans la vie des saints, la vision du mystique russe nous rebute, nous déconcerte absolument.

Quelle est cette « Elle » mystérieuse, « l’amie éternelle » qui le rend sourd à l’amour terrestre et « aveugle » à cette vie ? Une personnification poétique, un innocent et inoffensif emprunt au vocabulaire panthéiste pour exprimer avec dignité philosophique un profond sentiment de la nature ? On pourrait le croire en lisant certains passages de ses poèmes :

Je m’incline, ô terre, devant toi.

Sous ton voile parfumé je sens battre un cœur brûlant, comme le mien.

De nouveau j’entends l’univers entier palpiter dans ta vie.

Mais les courts extraits de ses poèmes dont nous possédons la traduction 3 nous montrent déjà qu’il ne s’agit pas seulement pour Soloviev du sentiment de la nature, d’une personnification poétique de la nature, mais qu’il croit ardemment à l’existence objective de l’âme de la nature, de l’âme du monde. Cette croyance peut évidemment avoir, et il est naturel qu’elle ait pour racine une réflexion philosophique ; pourtant Soloviev le nie expressément :

Trois fois tu t’es clairement manifestée à moi,

Et ta forme vivante n’était pas issue d’une blême pensée.

Remarquons-le aussi, c’est à l’âge de neuf ans qu’il fit cette première « rencontre », à un âge où, quelle que fût sa précocité, l’âme du monde lui devait être un concept inconnu, où l’idée religieuse et orthodoxe de la divine Sophia ne pouvait guère s’être si passionnément imposée à son esprit qu’elle y suscitât une vision formelle.

Quoi qu’il en soit, il la vit, « Elle », qu’il ne peut ou ne veut encore « nommer », un matin de l’Ascension, pendant la messe solennelle, debout près du prêtre à l’autel, et elle disparut dans un océan de rayons dont son souriant visage éclipsait la splendeur, « de fleurs des prairies célestes les mains pleines ».

Dès ce moment Soloviev est devenu le mystique fiancé de « l’Éternelle Amie ».

Il est vrai qu’au cours des années suivantes, dans le tumulte et la tempête de son développement intellectuel, il semble en avoir entièrement perdu le souvenir. La physique et les mathématiques, puis l’histoire et la philologie accaparent toute l’activité cérébrale du jeune étudiant. Au surplus – fait beaucoup plus grave pour lui –, la Russie intellectuelle subit alors l’emprise du matérialisme allemand ; le bacille de l’incrédulité, dont le danger ne se fait communément sentir qu’avec la crise de la vingtième année, l’infecte, issu des marécages matérialistes de Vogt et de Büchner, dès l’âge de treize ans. Spinoza, avec son panthéisme, l’en délivre ; mais qui le délivrera de Spinoza ? Certainement pas Schopenhauer ni Édouard von Hartmann qu’il dévore : ils enrichissent et fécondent sa pensée en y imprimant des traces ineffaçables, mais ils ne peuvent le sauver du chaos. Soloviev était – pour employer une classification due au philosophe de la religion Florenski –, beaucoup trop un « mystique du cœur » pour rester longtemps prisonnier de cette « mystique de la tête », qui, avec son fanatisme intellectuel, se creuse sa voie, en droite ligne, dans un seul aspect de l’univers, et qui, plus obstinément et profondément elle avance, plus elle s’enfonce dans un maquis de vues unilatérales, d’exagérations et d’absurdités. « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas », a dit Pascal. C’est l’expérience de tous les hommes dont l’esprit est aux dimensions de l’univers, et auxquels il est donné de ne pas voir les choses seulement dans le morcelage de la raison raisonnante, mais dans la synthèse unifiée d’une pensée co-extensive à l’être avec toute son ampleur.

En ce sens, Soloviev fut un mystique du cœur. Il expérimente, il devine, il sent le mystère de l’univers sur la voie de l’amour. Disons-le clairement : sur la voie et par l’entremise de l’Éros mystique. Cependant nous ne comprendrons bien ces aspects de sa vie intime que lorsque aura été publiée la traduction de ses documents autobiographiques et de sa correspondance. Lange cite un de ces textes 4. Soloviev y raconte comment l’amour profane fut la source d’où lui vinrent, à dix-neuf ans, ses grandes certitudes mystiques, ses grandes révélations sur le lien qui unit toutes les créatures à Dieu. Qu’on se rappelle, si on est tenté de voir là le simple transfert en métaphysique de l’enthousiasme d’un premier amour juvénile, que, dès l’année suivante, Soloviev faisait vœu perpétuel de célibat et qu’il demeura aussi scrupuleusement fidèle à cet engagement qu’un prêtre. Non, ce fut bien un phénomène mystique authentique. L’amour sexuel en fut seulement le point de départ psychologique, le stimulus promoteur occasionnel, sur la même ligne que les « Trois rencontres ». La première de ces rencontres, celle dont nous avons déjà parlé, eut lieu à une époque où le jeune garçon de neuf ans était amoureux d’une petite fille du même âge. Ce fondement émotionnel manqua à la seconde et à la troisième ; mais, par contre, Soloviev se trouvait alors presque exclusivement occupé – en 1875, à Londres, et en 1876, au Caire – à étudier la doctrine de la Sophia, et « je ne rêvais, Dieu m’en est témoin, qu’à elle ».

Qui est-elle, cette « Amie éternelle » ? Kobilinski-Ellis nous avertit de ne pas donner aux poèmes mystiques de Soloviev un sens érotique et romantique, d’accord en ceci d’ailleurs avec l’auteur qui, dans la préface de sa troisième édition, appelle « le transfert des relations charnelles, communes aux hommes et aux animaux, dans le domaine du surnaturel, la plus grande turpitude – et le culte du sexe féminin en soi, la pire folie ». Mais il ajoute qu’avec cette turpitude et cette folie n’a rien de commun le culte de l’« Éternel Féminin » qui l’occupe, « le culte de l’éternelle féminité, en tant que concevant, en vérité et dès le commencement, la Divine Puissance, et portant en elle la plénitude du Bien et du Vrai, et partant l’immortelle lumière de la Beauté ».

Ces paroles nous laissent clairement entendre ce que Soloviev appelle « l’Éternelle Amie » ; l’éternel féminin, qui n’est pas pour lui un simple idéal, une idée philosophique, mais une réalisation transcendante, bien plus, un être vivant et objectif « possédant la plénitude de la puissance et de l’action », la plus sainte et la plus chère des créatures de Dieu, la toute première créature, individuelle et universelle à la fois, formée de toute éternité, la synthèse vivante et personnelle de l’uni-totalité de Dieu et du monde. Mais peut-être cette accumulation de définitions nous entraîne-t-elle trop loin ; peut-être insinuons-nous dans la poésie de Soloviev des choses qu’il n’y a pas mises, du moins pas avec cette précision. C’est déjà une interprétation philosophique de sa vision, basée sur sa sophiologie : tentative superflue, à vrai dire.

L’important, c’est le fait même de cette vision, et cela non seulement parce qu’il nous manifeste la nature essentiellement mystique de Soloviev, mais parce que ce fut, d’après son propre témoignage, l’heure la plus décisive de sa vie, celle où les souveraines vérités, Dieu, l’éternité, la résurrection, illuminèrent son âme d’un éclat tel que des années de désillusions ne les purent jamais effacer, l’heure où il découvrit le mystère de toute l’humanité, qui s’appelle le « Dieu-humanité » ou « théandrisme », en même temps que le mystère de sa propre vie, la vocation qui l’appelait à devenir le prophète et l’apôtre du « Dieu-humanité » et de l’union de Dieu, de l’homme et du monde.

Tant qu’elle reste théorique, sa philosophie consiste en la recherche de cette union ; dès qu’il vise à l’immédiat pratique, c’est pour s’efforcer ardemment d’atteindre la réalisation des harmonies éternelles dans l’existence temporelle. Soloviev trouva dans ces expériences de son âme mystique la couleur, la forme, la direction et le sens de sa vie et de son œuvre. Il est impossible d’en faire fi si l’on veut comprendre en ses relations avec Dieu, l’univers et la civilisation, ce russe d’aspect souvent si étrange pour l’Européen occidental, si l’on veut suivre les mouvements, pour nous si extraordinaires parfois, de sa pensée. C’est pourquoi nous en avons assez longuement parlé ici.

Nous sommes habituellement enclins à nous faire de Soloviev une image trop occidentale. Parce qu’aucun russe ne s’est aussi bien rendu compte des faiblesses et des défauts de sa race et n’a été aussi soucieux d’y parer, parce qu’il finit même par passer de l’orthodoxie au catholicisme, nous sommes facilement portés à oublier qu’il est, malgré tout, resté russe de sang et d’esprit. Son disciple Berdiaev l’appelle « notre philosophe national ». Qu’au lieu de lire seulement quelques fragments de ses œuvres (ceux, par exemple, qu’il a groupés dans les Fondements spirituels de la vie), on approfondisse ses idées, on constate alors toute l’originalité russe et orientale du plus occidental des Russes. Et l’on s’étonne que, venant de si loin, d’un monde intellectuel si étranger et si différent du nôtre, il ait trouvé la voie qui mène à Rome. Et c’est précisément par l’étude de ce grand et noble penseur russe, d’une si héroïque abnégation d’esprit, qu’on arrive à comprendre les immenses difficultés du problème de l’union de l’Orient et de l’Occident.

* * *

À dix-huit ans, Soloviev abandonne l’étude des sciences naturelles pour celle de la philosophie, afin de pouvoir collaborer plus efficacement au bien de l’humanité. Cet attrait pour le pratique est tout à fait russe ; ce qui ne l’est pas du tout, c’est de prétendre y aboutir par la vérité philosophique. Précédemment Tchaadaïev avait déjà conçu le même projet ; non seulement il fut incompris : on l’interna comme fou. L’intelligence russe n’admettait d’autres vérités que la vérité politique, et la philosophie ne l’intéressait que dans la mesure où elle procurait aux courants politiques et sociaux une base intellectuelle et un élément de justification. Mais cultiver la philosophie simplement pour l’amour de la vérité, c’était en quelque sorte trahir le peuple.

Admirateur des rêveurs, des utopistes et des exaltés à la foi ardente, Soloviev est persuadé du contraire. Il se livre passionnément à l’étude de Platon, Origène, Sénèque, saint Augustin, Bacon, Stuart Mill, Descartes et de Bonald, Kant, Schopenhauer, Hegel et Schelling dans leur langue originale, et prononce sa première conférence à l’université de Moscou à l’âge de vingt et un an. Le sujet en est La crise de la philosophie occidentale. Soloviev y affirme sa conviction que la philosophie occidentale touche à sa fin, qu’elle aboutit à l’anarchie intellectuelle et au néant. Sans doute ne fait-il que traduire en langage philosophique des idées déjà exprimées par les romanciers Tolstoï et Dostoïevski ; mais ce n’est pas seulement par cette analyse pénétrante de tout ce qui est malade dans l’évolution de la vie européenne que Soloviev se montre enraciné dans l’âme russe.

Sa seconde œuvre importante est un exposé philosophique des plus profondes aspirations religieuses de l’âme russe 5. Ce n’est pas en vain qu’il connaît, qu’il aime, qu’il admire Dostoïevski. L’idée qui lui paraît être l’idée centrale de Dostoïevski, l’idée d’une communauté chrétienne de l’humanité, de la fraternité universelle au nom du Christ », s’impose à lui de plus en plus fortement. Comme Dostoïevski, il y reconnaît l’idée russe, la mission historique de la Russie, le message nouveau qu’elle doit apporter au monde. Mais cette idée se rattache intimement en son esprit à l’expérience mystique de sa jeunesse, dont nous avons parlé au début. Cet évènement se renouvela à l’étranger où il fut envoyé pour ses études après ses premières conférences. Il se plonge presque exclusivement dans l’étude de la mystique de la Sophia qui le captive depuis longtemps. En 1872 il écrit déjà dans une lettre citée par l’apôtre moderne de la mystique sophianique, Florenski :

La lecture des mystiques confirme souvent mes propres idées, mais ne m’apporte aucune lumière nouvelle. J’en ai découvert trois, spécialisés dans l’étude de la Sophia : Georges Gichtel, Gottfried Arnold et John Pordage. Tous trois ont eu une expérience personnelle presque identique à la mienne, ce qui m’intéresse surtout chez eux ; mais ils connaissent assez peu la vraie théosophie : ils suivent Jakob Böhme sans l’égaler... Somme toute, il n’y a guère à compter que Paracelse, Böhme et Swedenborg. Il me reste donc du champ devant moi 6.

Les résultats de ses découvertes dans ce vaste champ d’exploration firent l’objet de ses conférences de 1880 à Saint-Pétersbourg sur La théocratie et le théandrisme 7.

Le théandrisme, le Dieu-humanité, occupe une place si importante dans la pensée et l’œuvre de Soloviev, constitue une idée centrale si capitale pour la métaphysique russe qui s’en inspire que nous devons nous y arrêter. Soloviev ne reconnaît-il pas lui-même que sa façon d’envisager l’importance vitale des vérités essentielles du christianisme et, particulièrement, la Trinité et le théandrisme, est « trop exceptionnelle pour qu’on en puisse donner l’intelligence en quelques mots » ? Il nous semble d’ailleurs qu’il est impossible d’apprécier exactement la synthèse qu’il nous donne de ses idées religieuses et philosophiques dans les Fondements spirituels de la vie sans avoir lu d’abord ses Douze conférences sur le théandrisme. Et la même remarque s’impose à propos de son ouvrage génial sur la philosophie morale intitulé La justification du Bien, comme, en général, de toutes ses assertions les plus importantes et de toutes ses idées essentielles. L’idée du théandrisme est précisément pour lui le plus élémentaire fondement spirituel de la vie. Il y a non seulement appuyé l’édifice de ses théories, mais celui de sa vie, et dès lors, jusqu’aux Trois entretiens (dont le thème principal est l’antéchrist), achevées peu de temps avant sa mort (1900), le but de toute son activité fut d’arriver, avec une logique d’airain, à inculquer l’idée du théandrisme dans la conscience publique. L’idée du théandrisme constitue le leitmotiv, dont il ne cesse de présenter le développement dans ses écrits avec une puissance et une insistance toujours croissantes. Cette idée, quel en est donc pour Soloviev le contenu et le sens ?

Il ne s’agit pas là d’une question christologique seulement, mais anthropologique aussi. Il s’agit d’assigner à l’homme sa vraie place dans l’univers, et de donner à la civilisation humaine son unique, son véritable, son éternel fondement, et c’est la vérité divine du christianisme. Le malheur et la faute de la culture occidentale moderne, c’est l’absence d’une base positive et d’un centre spirituel absolu :

Au lieu d’un centre absolu nous avons autant de centres de vie et de conscience, relatifs et éphémères, que nous avons de besoins et d’intérêts, de goûts, de fantaisies, d’opinions et de points de vue divers.

Ce qui aboutit, dans la vie intérieure et extérieure de l’humanité, à la perte de son dernier reste d’unité, d’intégrité et de concorde, en dépit des plus laborieux efforts de notre époque pour lui donner un principe d’union et d’organisation.

Un essai d’organisation, le socialisme n’est pas autre chose dans le domaine des intérêts pratiques de la vie, comme le positivisme dans le domaine théorique de la connaissance scientifique. Naturellement l’un et l’autre sont fatalement voués à l’échec parce qu’ils excluent précisément ce principe religieux absolu et universel qui, de par sa nature, est le seul à posséder la vocation et la capacité d’unir toutes les forces vivantes dans l’homme et l’humanité. Somme toute,

la civilisation occidentale représente une révolte complète et logique des forces humaines contre le principe divin, leur indépendance exclusive et la tendance résolue à ériger sur ces seules forces l’édifice de la culture humaine universelle.

Mais, prédit Soloviev, cet échec même sauvera la civilisation de la catastrophe finale de son anéantissement, en la préparant à reconnaître et à admettre l’unique et universel remède : la vérité du théandrisme.

Cette vérité vient de l’Orient. L’Occident l’a, comme l’Orient, reçue du christianisme, mais l’a perdue au cours du développement d’une culture qui en vint peu à peu à mettre exclusivement en valeur le principe humain. L’Orient l’a conservée 8, mais non-développée et enfouie sous les décombres d’une absence de culture millénaire. Par suite de cette déficience, le sol historique et social lui fit défaut où l’élément divin du christianisme, fidèlement conservé par lui, aurait pu croître. Aussi l’Orient a-t-il besoin de l’Occident et de sa foi en l’homme ; et l’Occident a-t-il besoin de l’Orient et de sa foi en Dieu. L’Occident a rendu l’homme absolu, en dehors de Dieu et contre Dieu. L’Orient doit, avec l’Occident, le rendre absolu, avec et en Dieu. Telle est la parfaite et complète vérité du théandrisme, qui représente le principe unitaire non seulement de l’Orient et de l’Occident, mais de toute l’humanité.

C’est par cette idée du théandrisme que Soloviev se fait l’apôtre de l’union de tous les hommes dans une communauté universelle.

Nous avons dit comment la doctrine du théandrisme est anthropologique d’inspiration. Du moins est-ce cet aspect du problème qui nous semble le plus frappant, le plus déconcertant. Nous sommes en présence d’une forme d’anthropocentrisme absolu fort osée, d’une témérité presque troublante. Nous avons connu autrefois un anthropocentrisme naturaliste dont les affirmations semblent des rêves enfantins à la science moderne. Astronomiquement, la terre est aussi peu le centre du monde qu’un minuscule atome de poussière le peut être, perdu dans l’infini de l’univers, et, au point de vue historique, la présence de l’homme sur la terre ne représente que l’enrichissement, pour le règne animal, d’une espèce biologiquement arriérée et dégénérée. Mais l’infini cosmique, dans lequel l’homme est imperceptiblement plongé, n’est que le « mauvais infini », comme le définit Soloviev avec Hegel. Le véritable infini, l’homme le porte en lui-même, et, intensément conscient d’appartenir à un autre monde absolu, l’homme s’évade, comme créature spirituelle, du cercle de la nature où il est enfermé comme créature matérielle. Le mystère de l’homme, mystère que la science ne peut nier, consiste en ce que l’homme représente une réalité qui dépasse le monde et la nature.

L’expression la plus élevée, la plus pure, l’expression absolument adéquate du mystère de l’homme est le Christ Dieu-homme. Lui seul situe véritablement et définitivement la nature humaine en son vrai jour. Son apparition dans l’histoire donne à l’homme le droit de se considérer comme quelque chose de plus qu’une simple créature. S’il y a réellement un Dieu-homme, alors il y a aussi un homme-Dieu, c’est-à-dire l’« homme » « qui a reçu en lui la divinité ». Soloviev comprend l’homme-Dieu dans le sens collectif et universel, c’est-à-dire comme une communauté humaine ou Église universelle, parce que c’est seulement en communion avec tous ses semblables que l’homme peut recevoir Dieu, – conséquence de l’idée de l’uni-totalité qui domine toute la philosophie de Soloviev. – Mais individuellement et par sa nature même, l’homme est déjà pour Soloviev quelque chose d’autre et de plus élevé que ce que le christianisme occidental inclut dans ce mot.

Il est incontestable que Soloviev apporte à l’expression de cette pensée beaucoup plus de prudence et de réserve que ses successeurs. Il ne définit pas le théandrisme, comme Karsavin, « la dualité dans l’unité de l’homme et de Dieu ». Il n’aime pas les antithèses radicales, tranchées, étincelantes comme un acier poli, dont use Berdiaev en parlant de ces grandes questions mystiques :

Il existe un désir humain de Dieu, comme il existe un désir divin de l’homme. Dieu est la grande idée, la grande affaire, le grand désir de l’homme. L’homme est la grande idée, la grande affaire, le grand désir de Dieu. Le problème de Dieu est un problème humain. Le problème de l’homme est un problème divin... L’homme est la contrepartie de Dieu, il est le bien-aimé divin dont Dieu attend la réciproque d’amour. L’homme est l’autre personne du mystère divin. Dieu veut non seulement que Lui-même, mais que l’homme soit aussi l’Amant et l’Aimé.

Les termes sont de Berdiaev 9, mais les pensées viennent de Soloviev. Cet anthropocentrisme absolu, métaphysique, Soloviev l’a toujours défendu, même après sa conversion au catholicisme, et jusque dans le livre où il se constitue prophète de la réunion de l’Orthodoxie et de Rome 10. Mais il ne le porte pas au premier plan. Non qu’il n’y eût déjà dans cet évangile de l’Union, tel que le prêche Soloviev, assez de quoi surprendre la pensée occidentale ; mais on y sent chez lui le souci continuel, la préoccupation constante de rendre aussi acceptable que possible à la pensée occidentale sa philosophie mystique.

Cette inquiétude fait complètement défaut chez les modernes philosophes religieux cités par Ehrenberg dans son grand ouvrage documentaire. S’ils se montrent favorables à un rapprochement plus grand des Églises, avec Berdiaev ils rejettent l’idée de la réunion « comme une idée qui répugne à leur nature, comme une idée fausse ». Ainsi s’explique que leurs déductions tirées du théandrisme et de ses prémisses philosophiques nous paraissent beaucoup plus précises et plus catégoriques, plus étranges... et plus discutables aussi que celles du pacifique Soloviev de plus en plus préoccupé par l’idée de l’union. Quoique leurs pensées et leurs conceptions soient identiques aux siennes, ses successeurs les poussent à l’extrême, au point de les déformer. Il est aussi important qu’intéressant de constater comment les idées du « père spirituel du catholicisme russe » – comme l’appelle une revue Russe-catholique –, se reflètent en leur esprit.

Le théandrisme ne veut pas être une spéculation philosophique, mais une doctrine purement religieuse, le christianisme en son ultime aspect anthropologique, la complète révélation de la signification anthropologique de l’Incarnation. Néanmoins, d’après Soloviev, la vérité chrétienne, fondement spirituel de la religion parfaite et, en général, de toute vie intégrale et universelle, n’est pas et ne peut pas être en opposition avec la philosophie. Il voit, au contraire, dans le théandrisme l’achèvement de toutes les plus nobles aspirations philosophiques, de même qu’il considère la doctrine de la Trinité non seulement comme une vérité révélée, mais comme le triomphe de toute la pensée spéculative.

En ce sens, il indique que le théandrisme est intimement lié à l’essence la plus profonde de la nature humaine ; que dans ses profondeurs spirituelles un secret instinct de la nature humaine s’oriente invariablement vers le théandrisme comme l’aiguille aimantée vers le Nord. Ce mystère humain fondamental constitue son absoluité. L’homme n’est pas absolu dans la réalité de la condition empirique temporelle, mais en puissance, dans la capacité et dans le besoin pressant de s’approprier l’absolu divin. La culture athée moderne voudrait se contenter de reconnaître en l’homme une absoluité purement négative. En effet, on ne saurait nier sérieusement que l’homme soit incapable de se contenter de ce qui est simplement relatif, de ne pas aller au-delà de tout contenu défini, de demeurer dans les limites empiriques de la réalité. Mais on ne peut se contenter de cette absoluité négative, à moins d’être capable de se satisfaire du pur non-sens :

Sans l’absolu positif (d’une réalité universelle et d’une plénitude de vie) ou, du moins, sans la possibilité de son existence, l’absolu négatif est entièrement dépourvu de sens, ou, plutôt, a le sens d’une contradiction intime et insoluble.

Il ne reste plus à la conception mécanique de l’univers qu’à conclure que l’homme est un fait qui n’est pas un fait, un phénomène qui ne veut pas être un phénomène. Tel est l’oracle de la perplexité. Pour exprimer justement la vérité immanente à la vie humaine, il nous faut dire que le moi humain est absolu en puissance, mais qu’il n’est rien dans la réalité.

Voilà donc l’homme en face du sanctuaire de son mystère. Il y pénètre au moment où il prend conscience de son éternité. Pour Soloviev, cette éternité est évidente. Sans elle il n’y a rien qu’on puisse, à proprement parler, appeler l’« homme », car, sans elle, l’humanité, c’est-à-dire la liberté et l’immortalité, n’existe pas. Réduit au phénomène de sa nature visible, à son être extérieur, l’homme est tout entier compris entre la naissance physique et la mort physique, comme toutes les autres formes visibles qui surgissent pour un moment de l’espace et du temps. Né seulement dans le temps, il doit disparaître avec le temps. Il ne peut être immortel, malgré et après la mort, que s’il existait déjà antérieurement à sa naissance physique, comme essence éternelle. Sans l’éternité il n’y a pas non plus de liberté. Prétendre « que Dieu peut exister sans l’homme et qu’il a, en réalité, existé sans lui avant de l’avoir créé », c’est rendre impossible le concept de la liberté. Comment, en effet, se demande Soloviev, un être tel que l’homme empirique, créé de rien dans le temps, sous la dépendance absolue de la volonté divine et, par conséquent, entièrement passif et accidentel relativement à Dieu, peut-il être libre ?

C’est seulement si nous reconnaissons que tout homme réel est enraciné jusqu’au plus intime de son être dans un monde éternel et divin, qu’il ne représente pas seulement une manifestation externe, c’est-à-dire une suite d’évènements et un groupe de faits, mais qu’il est une essence éternelle et unique, un membre nécessaire et indispensable du tout absolu, – c’est alors seulement qu’il nous est possible d’admettre raisonnablement deux grandes vérités d’une nécessité absolue non seulement pour la théologie, c’est-à-dire pour la science de la religion, mais pour toute la vie humaine, je veux dire la vérité de la liberté et la vérité de l’immortalité de l’homme.

On voit avec quelle énergie Soloviev insiste sur l’essence éternelle de l’homme. Instinctivement on recule d’effroi devant cette pensée qui semble nous mener directement au panthéisme. Mais les mystiques russes doivent suivre cette voie, et ils la suivent avec une assurance extatique, avec tranquillité, parce qu’il n’en est pas d’autre qui conduise, selon le mot de Berdiaev, à la « vertigineuse vérité » du théandrisme.

* * *

Il apparaît de plus en plus évident que, dans cette ascension vers le théandrisme, la direction revient à un concept particulier de Dieu et du monde, ou, pour mieux dire, à un sentiment très spécial de la vie. Hans Prager l’appelle avec raison « universalisme », ou, plus clairement encore, « panenthéisme » 11. Soloviev et ses disciples parlent d’une philosophie de l’uni-totalité. Vocables différents qui enferment au fond la même idée.

Ce panenthéisme diffère autant de la confusion panthéiste entre Dieu et le monde que de la grossière séparation dualiste que reprochent au christianisme occidental les mystiques russes de l’uni-totalité, bien qu’elle soit imputable seulement à certaines écoles de la théologie protestante. Le panenthéisme affirme l’union la plus intime de l’univers avec Dieu, tout en maintenant sa subsistance entièrement indépendante et distincte de Dieu. Il reconnaît que la subsistance indépendante de l’univers et de Dieu, que la réalité du péché et de la Rédemption, présupposent le dualisme, mais aussi que la divinisation de la créature n’est possible que dans l’ordre universel divin de l’uni-totalité. Et cette divinisation, cette « théosis », est la plus ancienne et la plus profonde aspiration de l’Orient.

Cette aspiration ne s’exprime-t-elle pas toutefois dans la nouvelle doctrine du théandrisme avec beaucoup plus de passion et de liberté que chez les Pères de l’Église Grecque ? Berdiaev juge leur anthropologie trop lourdement affectée par la conscience du péché. Leur enseignement se borne toujours à répéter que l’homme doit se préparer à recevoir Dieu en se purifiant du péché et des passions terrestres. D’après eux, c’est seulement par cette voie négative de l’ascétisme que l’homme peut être divinisé. Qu’un principe positif de divinisation soit posé dès l’origine dans la nature de l’homme, ils ne le disent jamais. Saint Grégoire de Nysse, saint Macaire l’Égyptien et Siméon le Nouveau Théologien sont seuls à parler çà et là d’une « conscience de la royauté de l’homme ».

La doctrine du nouvel Adam est bien exposée dans la christologie, mais n’est pas mise en valeur dans l’anthropologie. Et pourtant, il faut comprendre l’homme christologiquement pour le comprendre réellement et non l’inscrire dans la catégorie de la nature inférieure, non-spirituelle. L’idée de Soloviev d’un homme potentiellement absolu, de l’homme qui est tout en puissance et éternel en son essence, devient chez les philosophes modernes du théandrisme l’homme christologique à qui incombe une tâche plus élevée que celle d’expier pour le péché et de participer avec le monde à la Rédemption.

Le processus du monde, écrit Berdiaev, ne peut avoir seulement pour terme la Rédemption. L’homme doit prendre part à l’œuvre divine de la création continue du monde. Le processus du monde n’est pas un procès juridique entre l’homme et Dieu, et le devoir de l’homme ne peut pas se limiter à sa justification devant le divin tribunal.

Ce sont les idées de Soloviev, bien qu’il ne les ait pas incorporées dans la formule de l’homme christologique. Il se refuse, lui aussi, à admettre une théorie de la Rédemption de caractère légal, qui voit dans la Rédemption « une satisfaction accordée en garantie du droit divin détruit..., une fiction juridique, la solution casuistique d’un impossible procès ». Pour Soloviev aussi le sens du processus du monde n’est pas celui d’un rachat purement négatif du péché, mais d’une divinisation du monde, une transformation, une transmutation de la matière dans l’esprit, de la vie charnelle dans une vie divine », le retour de l’univers à l’uni-totalité avec Dieu, perdue par la faute prétemporelle. Ce retour n’est ni possible ni concevable sans l’homme :

L’Homme était destiné à être le Messie universel qui sauverait le monde du chaos en l’unissant à Dieu, en incarnant dans les formes créées la sagesse éternelle. Cette mission impliquait pour l’Homme un triple ministère : il devait être prêtre de Dieu, roi du monde inférieur et prophète de leur union absolue. Prêtre de Dieu, en lui sacrifiant son propre arbitraire, l’égoïsme humain ; roi de la nature inférieure, en la dominant par la loi divine ; prophète de l’union, en aspirant à la totalité absolue de l’existence et en la réalisant progressivement par la coopération continuelle de la grâce et de la liberté, en régénérant et en transformant de plus en plus la nature extra-divine jusqu’à son intégration universelle et parfaite 12.

Tout le prodigieux processus cosmique aboutit à l’homme, comme le processus historique aboutit à l’homme spirituel absolu, au Christ. Le céleste Adam inclut l’Adam terrestre en lui-même. Il ne vient pas seulement du ciel, mais aussi de la terre. Il est plus, en effet, que l’homme naturel qui était seulement image de Dieu ; il est « vraiment Dieu lui-même, parce qu’en lui une créature de Dieu, qui enfermait en soi le véritable sens de tout ce qui existe, est apparue pour la première fois au monde comme elle est, et se révéla ainsi au monde comme elle est dans son absoluité ».

Donc le Christ est l’homme absolu, et l’homme lui-même est un phénomène auquel Soloviev donne une explication purement christologique. Par le Christ il rend l’homme plus proche de Dieu que ne le fait la théologie occidentale. Si proche que, pour lui, le fait absolu de la divine Incarnation ne commence pas seulement avec le Christ, mais déjà avec le premier Adam. L’incarnation de Dieu dans la figure du Christ « n’est qu’une théophanie plus complète et plus parfaite, le dernier anneau d’une longue chaîne d’autres théophanies plus imparfaites, préparatoires et progressives ». L’homme naturel aussi est une théophanie. C’est pourquoi, d’après Soloviev, l’Incarnation n’est pas un miracle au sens propre et précis du mot, non plus que la Résurrection, c’est-à-dire l’union intime de la matière avec l’esprit, est quelque chose d’étranger à l’ordre universel de l’existence ; au contraire, ce sont deux évènements essentiellement liés à l’histoire du monde, deux évènements formant essentiellement partie, dès le principe, du plan de l’univers, dont le but est l’universelle divinisation, le retour du « mauvais infini » du monde extérieur à l’uni-totalité intérieure de Dieu.

* * *

Si la divinisation de la créature est le but auquel tend ardemment la pensée religieuse et mystique russe, l’idée de l’uni-totalité est le principe par lequel se justifie cette aspiration. Karsavin affirme expressément que dans l’orthodoxie l’uni-totalité est la catégorie fondamentale de la conception du monde, à la différence de la culture du christianisme occidental basée sur le principe de la séparation, de la multiplicité et du système abstrait. Sans l’idée de l’uni-totalité, la conception mystique russe du théandrisme est incompréhensible. Elle prouve tout le reste, mais elle n’est pas prouvée elle-même. Elle est un concert suprême et dernier, un postulat de la pensée et de l’existence, le fondement de toute la connaissance humaine et de la vie, auquel conduisent nécessairement tous les essais tentés pour saisir la nature de la connaissance et de l’existence. Telle est l’hypothèse initiale des Conférences sur le théandrisme.

Ces conférences constituent une synthèse religieuse et philosophique. La vérité du théandrisme y est présentée comme le fruit mûr d’un long développement de la conscience humaine. Ce développement est « un fait positif et objectif, c’est-à-dire une interaction entre Dieu et l’homme, et donc un processus divin ». Il repose sur trois éléments fondamentaux : la nature comme élément matériel de toute vie et conscience ; – le principe divin comme contenu vital qui se révèle progressivement ; – l’homme comme intermédiaire, apte par sa personnalité spirituelle et matérielle à introduire dans la multiplicité séparée le principe unificateur et à rattacher la nature à Dieu. Ce processus, qui exige nécessairement un long développement, parce que le principe divin ne peut pénétrer que progressivement dans la conscience humaine, est appelé par Soloviev la révélation. Les religions de la nature, où le divin se présente à la conscience religieuse sous la forme des forces de la nature, en constituent le stade initial. Dans une autre phase, négative, dont le Bouddhisme est l’expression la plus pure, le divin se révèle en opposition avec la nature comme la libération de toute existence naturelle. C’est seulement avec le troisième stade que l’absolu positif se révèle en son propre contenu, en ce qu’il est en soi et par soi. C’est l’époque de la théorie platonicienne des Idées, de la philosophie hellénique du Logos, de la religion juive du Dieu personnel, et finalement, pour achèvement, de la révélation personnelle de Dieu dans le Christ Dieu-homme.

Berdiaev prétend que la Révélation n’a pas pris fin avec l’Évangile. Soloviev, soucieux d’éviter toute expression outrancière, se contente de dire que la vérité parfaite et complète du christianisme apparaît seulement dans le théandrisme. C’est seulement dans le théandrisme, comme le conçoit la mystique orthodoxe, que le but logique et le terme du développement religieux de l’humanité seraient atteints, que le sens de l’univers apparaîtrait comme la transfiguration et la divinisation du monde par l’union de Dieu et de l’homme.

Ce but est-il vrai et voulu par Dieu, la voie qui y mène, l’idée de l’uni-totalité, est également vraie et déterminée par Dieu. S’il existe pour Soloviev un argument probant en faveur de cette idée (c’est-à-dire une preuve autre que la preuve naturellement définitive de l’évidence), c’est que le développement religieux a bien, en fait, suivi cette voie. Voilà pourquoi, dans sa philosophie du théandrisme, il accorde tant d’importance aux données de l’histoire religieuse, dont le témoignage lui apporte la justification de cette idée de l’uni-totalité.

Il en trouve pour la première fois l’expression et le fondement dans la théorie de Platon sur les Idées. Après que la philosophie pessimiste hindoue eût nié la nature et conçu le principe absolu négativement comme la non-existence de tout être (Nirvana), la philosophie grecque fit, avec Platon et la théorie des Idées, le premier pas vers la connaissance positive de l’essence du principe divin. Le véritable contenu du principe divin, impossible à trouver dans le monde des apparences, elle l’a aperçu dans le domaine surnaturel, dans le royaume des idées. Soloviev en tient le contenu de vérité pour impérissable et, dans sa quatrième conférence, en montre la fusion possible avec la conception scientifique moderne, en partant de la nécessité de prendre comme fondement du monde des phénomènes un noyau essentiel indépendant – qui seul garantit une certaine réalité relative –, et en définissant ce noyau substantiel, à l’aide de la théorie des atomes et des monades, comme le monde des idées élémentaires, vivantes et métaphysiquement immuables 13. Ce monde des idées forme le contenu positif du principe divin. Il ne doit pas être compris comme une pluralité d’êtres absolus individuels ; car, s’il existait une telle pluralité, ses éléments ne seraient pas, comme ils le sont, nécessairement reliés intrinsèquement : il n’y aurait pas de base pour une interaction d’aucun genre, et le monde réel, qui ne pouvait venir autrement à l’existence, serait impossible. Il doit être regardé, au contraire, comme une pluralité d’êtres composant un système organique déterminé par l’unité essentielle du commun principe divin, c’est-à-dire comme un organisme idéal :

Toutes les idées sont intimement reliées les unes aux autres parce qu’elles participent également à la seule idée embrassant tout, l’amour absolu, qui, de par sa nature même, inclut toute autre chose en elle-même et est l’expression résumée de tout, c’est-à-dire de tout comme unité. Pour que cette unité, ou somme, puisse être une réalité, c’est-à-dire une unification actuelle de toute chose, il est manifestement nécessaire que ce qui doit être uni possède une existence séparée, une existence par elle-même en réelle distinction de l’unité.

En d’autres termes, l’unité exige la pluralité, comme la pluralité postule l’unité. Nous arrivons ainsi à cette conclusion que le principe divin absolu est l’idée qui comprend tout, uni-totale. C’est cette conception qui caractérise l’idéalisme grec comme première phase positive de la révélation religieuse.

Toute la pensée religieuse de Soloviev repose sur la liaison de cette notion de Dieu comme idée uni-totale, comme cosmos primordial idéel, avec la révélation judéo-chrétienne. De cette synthèse il en vient logiquement par l’intermédiaire du sophianisme orthodoxe à sa propre doctrine du Dieu-humanité, du théandrisme.

Sans doute se serait-il défendu de s’en être fait une conception personnelle. Pour lui le théandrisme n’est pas une croyance personnelle, subjective, mais une vérité objective, conséquence inévitable du développement religieux général, lequel possède, en tant que processus divino-humain, un caractère objectif. Il ne cesse d’insister sur cette pensée. Aucun élément de ce processus ne peut être en soi et par soi erreur ou mensonge. La doctrine bouddhiste n’est pas une erreur : elle n’est qu’une vérité incomplète. De même la conception platonicienne de l’idée absolue comme cosmos primordial est une vérité, et même une vérité positive et impérissable ; ce n’est qu’en s’isolant, qu’en se détournant des degrés de développement supérieurs réalisés dans le judaïsme, l’hellénisme et le christianisme, qu’elle pouvait et devait devenir erreur et mensonge. En réalité, l’idée de l’uni-totalité n’est qu’un élément du processus de la révélation ; sa pleine vérité naturellement ne se manifeste qu’en rapport avec tous les autres éléments essentiels auxquels elle est téléologiquement liée.

En soi, l’Idée absolue de l’uni-totalité représente très imparfaitement le principe divin. Elle n’est pas un fondement pour la religion. De fait, le philosophe grec n’avait pas une attitude véritablement religieuse envers Dieu, c’est-à-dire une attitude qui réglait sa conduite pratique envers Dieu, mais une attitude qu’on qualifierait plutôt d’esthétique. L’idée absolue sans un sujet correspondant, sans quelqu’un qui la réalise, est quelque chose d’absolument passif et impuissant, un simple objet, un produit de l’imagination sans existence réelle.

La vérité imparfaite de l’idée absolue devait trouver son complément dans la révélation faite aux Juifs, que Dieu est le moi absolu, la personnalité absolue. Pris seulement en lui-même, cet aspect serait encore incomplet ; aussi cet aspect de la réalité personnelle de Dieu, purement subjective, commença-t-il à s’allier dans la conscience des prophètes à l’aspect objectif de l’essence divine universelle. Mais la synthèse philosophique de l’élément personnel et de l’élément idéal du concept de Dieu fut le grave problème qu’affronta pour la première fois l’hellénisme alexandrin. Philon développa la doctrine du Logos, de la raison comme expression de l’essence divine et intermédiaire entre Dieu et tout ce qui existe ; développement qui aboutira finalement au néo-platonisme de Plotin, avec sa doctrine des trois principes qui réalisent le contenu absolu de la divinité.

Parvenu à ce point, Soloviev considère tout le développement de la conscience chrétienne hors du christianisme – (car Plotin, bien qu’il vécût au second siècle après Jésus-Christ, le connut fort peu et n’en tint pas compte dans sa philosophie) – comme une synthèse organiquement composée, à laquelle il ne manquait qu’une chose pour couronner la pleine vérité de la révélation : le Christ. Comme Clément d’Alexandrie, comme Origène et saint Augustin dans la théorie des idées, Soloviev voit dans tout le développement religieux la marche pénible mais glorieuse de l’humanité vers le Christ. Le christianisme existait déjà dans son contenu essentiel avant le Christ. En quoi consiste donc la nouveauté de la révélation chrétienne, ce qui n’avait pas encore été réalisé avant elle ?

Conformément à son point de vue philosophique et religieux, la seule réponse que Soloviev puisse donner à cette question, la voici : « Le Christianisme a un contenu distinctif, indépendant de tous les éléments enfermés en lui ; ce contenu est seulement et uniquement le Christ. Dans le christianisme comme tel nous trouvons le Christ et uniquement le Christ. Vérité mainte et mainte fois répétée, mais qu’on s’est fort peu assimilée. »

Ce qui constitue la nouveauté première et unique du Christianisme, ce ne sont pas des considérations générales, mais des faits positifs, ce n’est pas le contenu spéculatif de son idée, mais l’incarnation de cette idée dans la personnalité vivante et historique de Celui qui a pu se proclamer lui-même « la Voie, la Vérité et la Vie ». Le Christ est la synthèse personnelle et vivante de toute la vérité religieuse révélée au cours des siècles. Et cette manifestation ne peut être appréciée et comprise qu’à la lumière d’une synthèse religieuse et philosophique « qui embrasse tout le contenu de l’évolution religieuse, sans même en exclure un seul élément positif ».

* * *

Nous avons trouvé en ces dernières pensées la vraie clef de la christologie, de la sophiologie de Soloviev, et de sa doctrine du théandrisme. Elles forment un tout intimement coordonné ; et le lien qui les unit est précisément l’idée de l’uni-totalité, justifiée par le fait qu’elle est un élément positif du développement religieux. Soloviev situe la figure du Christ dans la lumière mystique de l’idée de l’uni-totalité ; c’est ainsi seulement que le mystère du Christ lui apparaît dans tout l’éclat de sa gloire, qu’il se révèle à lui comme le mystère commun de tous les hommes, comme le mystère cosmique, « le sens de l’univers » ; c’est ainsi seulement qu’il entend ce Nom, qui, d’après saint Paul, « est au-dessus de tout nom et devant qui tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les enfers », retentir dans le tonnerre harmonieux d’une musique cosmique à travers les abîmes de la création.

En fait, ce penseur a créé une image du monde absolument christocentrique, aux proportions colossales. On se sent transporté devant la grandeur et la hardiesse avec laquelle nous y voyons la pensée de la suprématie centrale, de la royauté absolue du Christ, philosophiquement et systématiquement ancrée au plus intime de l’univers. Notre raison s’égare ; car tout cela est d’une hardiesse presque déconcertante, d’une audace fantastique. Comme l’avoue Berdiaev, les voies qui mènent à l’ultime vérité du théandrisme sont vraiment « vertigineuses ». Constatons-le nous-mêmes.

D’après Soloviev, Dieu est l’idée vivante, personnelle, uni-totale. Il n’est pas seulement un, mais tout. Il n’est pas seulement la personnalité absolue dans le sens du pur monothéisme juif, mais la substance absolue. Il est plus qu’une forme personnelle de l’être : il est à la fois l’idée absolue, uni-totale, qui remplit cette forme d’être. Dieu est tout. Si on ne reconnaît pas à la divinité toute la plénitude de la réalité, et ainsi celle de la multiplicité nécessaire, elle doit alors se réduire à une abstraction sans contenu ; Dieu n’est plus rien, et l’univers est tout.

C’est la méconnaissance de cette vérité qui a amené le monde moderne à la négation de Dieu, prétend Soloviev. Quand on enlève à la divinité sa signification positive, cette signification est transférée à l’univers ; on nie Dieu, comme concept dépourvu de sens, et c’est le pur athéisme ; ou bien on identifie l’univers avec Dieu, et c’est le panthéisme naturaliste. Aussi le vrai concept de Dieu pour Soloviev se trouve-t-il en cette définition :

Dieu, qui existe de toute éternité, se réalise éternellement en réalisant tout. Ce tout, en contraste avec Dieu dans son existence essentielle comme unité absolue, est la multiplicité, mais une multiplicité comme contenu de l’unité absolue, une multiplicité assujettie à l’unité et ramenée à l’unité. Une multiplicité ramenée à l’unité est un tout. Le tout réel est un organisme vivant. Dieu... est un organisme vivant.

De plus, il est un organisme à la fois individuel et universel. Car, plus le principe d’unité de l’organisme comprend d’éléments et d’êtres divers et uniques en leur genre, plus cette unité doit être puissante et originale, plus l’organisme lui-même doit être individuel. Un être absolu universel est donc aussi un être absolu individuel.

Voulons-nous savoir qui est le Christ, quelle réalité se cache sous son nom ? Le Christ est précisément cet être individuel qui exprime en sa propre personne le contenu absolu du principe divin, l’organisme universel du théandrisme.

C’est ici que Soloviev passe de la christologie au sophianisme, dont l’idée nous semble si étrange et si fantastique en Occident ; transition fatale, étant donné que toute sa pensée se trouve basée sur l’idée de l’uni-totalité.

Pour Soloviev, comme pour tous les philosophes modernes de l’Orthodoxie, il n’y a pas de Christ sans la Sophia. C’est simplement une nécessité de la pensée. Dans l’organisme divin du Christ, comme dans tout autre organisme, il nous faut distinguer entre le principe actif de l’unité et l’unité réalisée. Le principe par lequel le Christ représente en lui-même l’uni-totalité est le Verbe, le Logos. L’uni-totalité, en tant que créée et incorporée par le Logos, est la Sophia :

La Sophia est le corps divin, la matérialité de la divinité imprégnée par le principe divin de l’unité.

Soloviev a évidemment conscience de s’exprimer ici en symboles et d’appliquer à la divinité des catégories tout à fait relatives. Il ne se sert des mots matérialité et corporalité qu’en tant que le monde considéré en Dieu est en quelque sorte le corps organique envers lequel le Logos se comporte comme l’âme créatrice. La Sophia n’est pas autre chose que le terme mystique déjà employé par les Livres Sapientiaux et plus tard par les Pères Grecs pour désigner cet univers en Dieu, ce cosmos primordial idéel créé par Dieu de toute éternité comme la prémisse et l’objet de sa propre révélation comme Logos.

Néanmoins la Sophia est pour les mystiques russes plus qu’une chose, plus que la Divine Sagesse conçue comme simple objet de la pensée, comme monde intelligible. Elle est un être vivant, voire un être personnel. À l’appui de cette assertion ils font appel à l’Écriture et aux Pères. Dans quelle mesure ont-ils raison ? Ce n’est pas le moment de l’examiner. Ils en appellent surtout à l’intuition. C’est à l’intuition que revient manifestement le mot décisif dans le sophianisme. Si l’on veut conserver quelque espoir de s’entendre avec les sophianistes, inutile de nous adresser à eux avec les concepts de la simple raison discursive. On ne pénètre pas dans le mystère sophianique avec l’obsession des concepts. Avec cette « manie hégélienne », dont se raille Bulgakov. « De notre point de vue, déclare-t-il en toute franchise, les concepts ne peuvent servir qu’à décrire et à exposer aussi exactement que possible le contenu de cette intuition mystique, dans laquelle la nature sophianique du monde se révèle directement à chacun selon les capacités de son esprit. »

Telle est, du reste, la pensée de l’ensemble des philosophes religieux russes que nous fait connaître Ehrenberg 14. Ces penseurs, d’une originalité véritablement puissante, qui semblent fortement inspirés par l’idéalisme allemand (de Schelling surtout) et de la théologie protestante moderne, doivent-ils être considérés comme les représentants authentiques de la théologie orthodoxe russe ? Peut-être le traité dont Martin Jugie a récemment publié le premier volume apportera-t-il plus de lumière sur tout le problème de la Sophia ; peut-être cet ouvrage nous éclairera-t-il en particulier sur la question fondamentale, à savoir si, en définitive, le Sophianisme occupe dans le système orthodoxe russe le rôle proéminent que lui attribuent Soloviev et les mystiques modernes de la Sophia 15.

Mais revenons à la question. Pour Soloviev aussi, le plus grand et le plus constructif logicien de tous les sophianistes, lui qui s’efforça plus qu’aucun de trouver une expression admissible et satisfaisante de la mystique sophianique, pour Soloviev aussi cette mystique est en dernier ressort objet d’intuition. Dans les poèmes auxquels nous avons fait précédemment allusion, il ne nous laisse aucun doute à ce sujet : sa mystique sophianique est enracinée dans une vision. Et dans ses Douze conférences sur le théandrismeil fait expressément le procès à la pensée mécanique qui analyse la réalité directe ment perçue, c’est-à-dire la fragmente et la désagrège abstractivement, mais est incapable d’en montrer l’unité supérieure, d’en révéler la racine dans les profondeurs métaphysiques de l’être.

Cela, seule le peut – et ici Chesterton approuverait vivement le penseur russe, d’une mentalité si différente de la sienne par ailleurs –, cela, seule le peut la pensée vivante, organique « qui se manifeste dans la création religieuse et artistique d’un peuple, dans le développement vivant de sa langue, dans ses mythes et ses légendes, dans ses traditions, dans ses contes et ses chansons... ». Soloviev prétend réhabiliter cette pensée organique délaissée par la philosophie, et revenir à un mode de connaissance « qui n’est pas un processus subjectif, mais qui exprime un rapport avec le monde des êtres idéals ou une corrélation avec eux ». Que les résultats de ce mode de pensée ne soient pas des fantaisies arbitraires, mais « les révélations d’une réalité surnaturelle », il en est intimement persuadé.

Cette conviction, tous les sophianistes la partagent avec lui. Florenski parle d’une expérience vivante, d’une donnée religieuse qui n’est pas déterminée par l’orgueil de la conception, mais par l’humilité de l’acceptation, et à laquelle la terminologie métaphysique n’est pas applicable en un sens strictement technique mais plutôt symbolique. D’après Bulgakov, la pensée rationnelle n’est pas le Logos, mais seulement la logique. Le Logos est la véritable pensée, organique, absolue (telle qu’on l’emploie pour concevoir les dogmes de la foi) ; la logique est une pensée relative et transitoire, correspondant à l’état actuel du monde désintégré et corrompu par le péché, laquelle ne donne, en dépit de son universalité formelle, que l’illusion de l’absoluité. En d’autres termes, le mystère sophianique, comme toutes les grandes vérités chrétiennes, brise par ses antinomies le réseau de la pure raison, et ne peut être appréhendé que par la pensée supérieure et intuitive de la foi.

La mystique sophianique me semble extraordinairement profonde, ce qui peut être à la fois le plus proche et le plus éloigné du monde. Mais comment la rendre acceptable aux chrétiens d’Occident ? Le dernier argument, l’unique ressource pour les mystiques russes est d’en appeler à l’intuition.

Finalement, où en sommes-nous ?

La Sophia est un être individuel, vivant, et, en même temps, un être universel, l’unité d’une pluralité enfermant en son « moi » supérieur, comme éléments subordonnés, d’autres êtres vivants subsistants en eux-mêmes. Ce « multiple » et ce « tout » idéalement unis à la divinité comme son contenu, cet organisme d’idées est élevé par le fiat créateur du Logos divin, hors de la sphère de la pensée divine, à une existence réelle, vivante et indépendante :

L’objet de l’action divine devient un sujet véritable et actif, et l’activité divine devient une véritable interaction.

Voilà ce qu’est la Sophia.

La Sophia est un être à double aspect qui se prête difficilement à une définition rationnelle. Elle échappe aux catégories philosophiques ordinaires de l’absolu et du relatif, de l’éternel et du temporel, du divin et du créé. Elle occupe une position intermédiaire entre le temps et l’éternité. Elle est éternelle, non pourtant par nature, mais parce qu’elle est créée de toute éternité. Elle est temporelle en tant que, par sa nature, elle n’est pas transcendante au temps, mais en est le fondement ; elle est le temps idéal. Elle est divine en tant qu’elle exprime en elle-même le principe divin de l’uni-totalité ; elle est le corps éternel du Christ, sa divine humanité préexistante, en tant qu’elle est déterminée par le Logos et en reçoit son contenu. Et elle est créée, puisqu’elle comprend tous les êtres, les âmes et les idées, le cosmos primordial qui est le fondement nécessaire de l’univers créé dans le temps et l’espace. Elle n’est pas le monde, mais le fondement du monde, l’âme du monde, toute l’essence première, indivisée, de la création, la personnalité idéale du monde et, en particulier, de l’humanité qui représente la plus parfaite et la plus compréhensive quintessence de la multiplicité cosmique. Elle est cet « homme éternel » qui existait avant d’avoir été créé physiquement et sans qui Dieu ne pouvait être ; elle est l’homme primordial idéal, individuel et universel à la fois, ou – ce qui revient au même – l’organisme individuel et universel de toute la communauté humaine, organisme qui contient réellement tous les êtres humains individuels et en qui chaque homme trouve, comme créature naturelle, sa racine métaphysique :

La Sophia est l’humanité idéale et parfaite, éternellement contenue dans un être pleinement divin, dans le Christ.

* * *

Il nous a fallu parcourir une longue route pour trouver le fondement métaphysique de cette vérité considérée par Soloviev comme la révélation propre et suprême du christianisme, et comme l’unique clef du mystère de la vie, cosmique et humain. La Sophia, tel est le nom du mystère primordial sur lequel repose la vérité du théandrisme. C’est seulement à la lumière de la Sophia qu’on en perçoit tout le sens et toute la portée. Il y a un Christ éternel, un Dieu-homme uni à l’humanité non seulement à partir d’un moment donné, mais dès avant tous les temps. Et il y a un homme éternel, un homme qui participe essentiellement à la divinité, non seulement en vertu du fait historique de l’Incarnation, mais par suite d’une réalité primordiale et pré-mondiale. Il y a un Dieu-humanité, et c’est pourquoi il y a aussi un Homme-divinité. L’humanité n’est pas seulement le temporel, mais l’éternel Corpus Christi mysticum, et cela non seulement dans un sens allégorique, mais dans un sens absolument réel et littéral.

La vérité métaphysique du théandrisme est évidemment aussi une vérité historique. Elle est même l’ultime et décisive vérité de toute vie. Elle est la suprême force motrice de toutes les énergies de l’univers et de tous les évènements de l’histoire humaine, dirigés par elle sur des sentiers déterminés vers un but déterminé, réalisation historique du théandrisme. Tel est uniquement le sens du processus universel. Ce que l’humanité prémondiale a perdu dans l’éternité, elle le doit reconquérir dans le temps. L’histoire de l’univers est placée sous le signe de l’union. L’homme, qui, dans sa préexistence sophianique, a détruit l’union, doit en être, dans son existence temporelle, l’agent, le prophète, le messie. Il doit ramener au cosmos de l’uni-totalité divine le chaos désordonné, anarchique, impie, de l’existence temporelle. C’est la grande tâche d’où dépend le salut de l’humanité.

Quel drame d’une grandeur à peine concevable, où l’homme se trouve engagé ! Cette planète terrestre en forme la scène, et les grandes périodes de l’histoire en constituent les actes dans lesquels il s’oppose en unique antagoniste au principe anarchique, à la puissance des ténèbres, à l’Antéchrist. Pourtant il n’est pas seul et abandonné. Le divin Logos possède sa mystique fiancée, « l’Amie » ; il n’a pas délaissé la Sophia, bien que, par sa propre faute, elle ait déchu de l’unité avec Dieu. Seule, elle serait incapable de maîtriser le chaos suscité par elle et dans lequel elle s’est elle-même plongée. Par son péché, elle a changé le cosmos primordial qui reposait dans l’uni-totalité divine en une « agglomération mécanique d’atomes », le véritable infini de l’être est devenu le mauvais infini de l’être externe temporel et spatial. La Sophia, l’âme du monde, consciente d’elle-même et dominant tout, est devenue l’âme aveugle du monde, désormais ignorante de l’uni-totalité et en qui l’uni-totalité n’est plus présente désormais qu’à l’état de potentialité cachée. Mais le Logos, principe actif de l’uni-totalité, veille sur l’âme aveugle du monde, s’unit à elle dans des combinaisons toujours nouvelles et plus complexes des éléments cosmiques, et, après la défaite externe du chaos de la matière dans le processus cosmogénique, commence son triomphe interne dans la forme parfaite, alors seulement devenue possible, de l’organisme humain.

Alors, l’homme entre en scène comme défenseur de l’idée de l’uni-totalité, comme champion providentiel du rétablissement de l’union entre Dieu et l’homme. Sa personnalité en soi n’est pas autre chose que l’expression vivante de la primordiale « union interne de l’âme du monde avec le Logos divin ». Par lui l’histoire est libérée du non-sens d’un processus d’évènements conditionné mécaniquement seulement, et introduite dans un ordre universel déterminé par Dieu et l’Esprit. Elle devient un processus divino-humain aboutissant dans ses profondeurs religieuses à des révélations sans cesse plus parfaites du mystère de Dieu et de l’homme et, finalement, à la synthèse vivante, individuelle, de toute vérité, à l’Incarnation du Logos, à l’apparition du Dieu-Homme.

Est-ce ici l’achèvement de l’histoire de l’homme ?

À strictement parler, c’en est le commencement. Pour Soloviev, l’histoire est, en son noyau essentiel, religieuse, toute culture est « théonome », toute existence humaine christocentrique. Le Dieu-humanité ayant achevé d’une façon absolument parfaite sa réalisation individuelle dans la personne du Christ, il lui reste à achever maintenant sa réalisation sociale par le processus historique inauguré par le Christ. Dans le Christ, le principe divin est devenu une réalité physique, et cette réalité forme la nouvelle substance vitale dont se nourrit l’humanité unie à Dieu. Ou plutôt, par le fait qu’elle s’assimile l’essence du Christ, elle devient de plus en plus attirée dans la sphère divino-humaine. La Sophia, qui est, pré-temporellement, le corps mystique du Logos, actuellement, dans l’évolution historique du christianisme, se développe, en coopération avec la grâce, et se transforme en l’Incarnation sociale du Logos fait homme, en l’Église universelle. L’Église universelle n’est pas autre chose que l’humanité unie à Dieu, que la Sophia revenue à la primitive uni-totalité divine.

* * *

La philosophie du théandrisme devient d’elle-même une philosophie de l’Église universelle. Non seulement pour Soloviev, mais aussi pour les modernes représentants de la philosophie religieuse russe. Pourtant, prenons-y garde, ceux-ci n’entendent pas le mot « Église universelle » dans le même sens que le christianisme catholique. En tant que conçue simplement comme conséquence de l’idée du théandrisme telle que nous venons de l’exposer, l’Église universelle représente seulement l’humanité unie au Christ. Il lui manque ainsi, du point de vue catholique, quelque chose qui appartient à son essence même : tout le côté extérieur, l’organisation, l’unité externe d’une hiérarchie subordonnée à la primauté du pape, et de principes dogmatiques comme expression nécessaire de son unité interne dans la foi, dont le maintien lui serait autrement à peine possible en face du monde.

Le caractère historique de l’Église universelle, tel que le conçoivent les catholiques, en son « adaptation à la perspective de l’ordre terrestre », est directement rejeté par la philosophie russe de l’Église universelle comme « une tendance vers l’universalisme quantitatif appuyé sur la contrainte 16 » ; et Berdiaev y voit « la même utopie universaliste que le communisme ». Pour ces philosophes, la véritable Église universelle est l’univers peu à peu devenu le royaume de Dieu ; c’est le monde transfiguré et la nouvelle humanité, sans qu’on puisse aucunement l’identifier avec l’unité numérique de quelque église chrétienne que ce soit. Relativement aux diverses églises, l’Église universelle représente plutôt une symphonie « où les types spirituels individualisés du christianisme oriental et occidental trouvent et continueront de trouver jusqu’à la fin du monde la justification de leur existence ». C’est pourquoi la réunion des Églises, entendue dans le sens catholique de leur soumission à l’une d’elles, est pour Berdiaev comme pour toute la philosophie religieuse orthodoxe « une idée dépourvue de sincérité et fausse par sa nature même ». Il n’est d’autre union possible et rigoureusement nécessaire entre les chrétiens que leur union dans la charité et la mutuelle compréhension 17.

Mais, dira-t-on, Soloviev n’est pas Berdiaev, et ce dont il s’agit, c’est de savoir dans quelle mesure la philosophie du théandrisme, telle que l’entend Soloviev, représente une philosophie de l’idée d’union, une idéologie de l’union. En fait, nous n’avons pas autre chose en vue, depuis le début, que ce très délicat et, semble-t-il, très important problème. D’après certains, très versés dans la question, c’est de la solution de ce problème que dépend l’existence ou la non-existence du catholicisme russe. L’éditeur de Christi Reich im Osten, Richard Knies, se déclare, dans l’avant-propos, de cet avis, ainsi que ses deux collaborateurs catholiques, Ernst Michel et Bertram Schmitt, qui défendent tout au long la même idée, – le premier, du point de vue historique, – le second, du point de vue théorique. Comme l’indique déjà le sous-titre du livre, une des conditions préalables et essentielles pour aboutir à la réunion des Églises, y affirme-t-on, est qu’on reconnaisse, du côté catholique, toute l’importance spirituelle de Soloviev. Un ardent défenseur de ses idées théologiques, le professeur Grivec de l’université de Ljubljana, l’a surnommé « le père spirituel du catholicisme russe ». « Sur la question du caractère universel du christianisme et la doctrine de l’Église comme corps du Christ, écrit-il, les œuvres de Soloviev m’ont révélé des aspects d’une telle profondeur et d’une telle originalité que les plus éminents théologiens catholiques pourraient fort bien s’en inspirer. Du caractère universel du christianisme Soloviev conclut à la profonde nécessité métaphysique de l’unité de l’Église. L’idée du christianisme universel et de l’unité des églises se trouve étroitement liée à toute sa philosophie et toute sa théologie. » Et, citant ces paroles, Bertram Schmitt cherche à démontrer que la doctrine de la Sophia, où il voit l’idée fondamentale de toute la conception du monde de Soloviev, « est justifiée au moins dans ses grandes lignes ».

La philosophie du théandrisme – car le théandrisme est bien, comme nous croyons l’avoir démontré, le sommet vers lequel convergent la philosophie et la théologie de Soloviev, et non le sophianisme, qui est plutôt un dernier argument en faveur de l’« idée », pour l’idée centrale du théandrisme –, la philosophie du théandrisme est-elle si étroitement liée à la pensée de l’unité des églises que, sans elle, Soloviev n’en serait pas venu à reconnaître l’Église catholique, et que l’Église catholique ne saurait, sans reconnaître la doctrine du théandrisme, obtenir la réunion de l’Église orthodoxe russe ?

Constatons seulement, pour ne point le croire trop hâtivement, qu’actuellement la philosophie religieuse russe, d’accord, somme toute, avec Soloviev sur la doctrine du théandrisme, ne se montre aucunement favorable à l’idée d’union. Serait-ce parce que le facteur psychologique des préjugés nationaux, d’une importance incontestable certes, lui rend difficile d’admettre en pratique la conséquence logique du théandrisme, c’est-à-dire l’Union ? N’est-ce pas plutôt que l’union des églises n’en est d’aucune façon la conclusion logique et nécessaire ? Au théandrisme, en tant que doctrine religieuse, correspond l’Église universelle dans le sens très large d’une union libre de l’humanité sur la base divine du christianisme. Tel en est l’unique résultat, comme Soloviev le déclare lui-même à la fin de ses Conférences.

Mais comment Soloviev est-il donc alors arrivé à Rome ? Par quel chemin ? Car il y a loin évidemment de l’Église universelle, telle qu’il se la représentait dans ses Conférences, à cette autre, dont il fit la découverte pour lui et ses compatriotes dans le livre de sa profession de foi, La Russie et l’Église universelle. Le trajet dura près de dix ans. Lorsque Soloviev faisait l’exposé de sa philosophie, en 1880, il en était au début de ses recherches sur l’Église universelle ; mais lorsqu’il publia, en 1889, La Russie et l’Église universelle, il l’avait trouvée, – avec son centre à Rome ! Résultat tout autre qu’une simple découverte sur le pacifique terrain de la connaissance philosophique ; âpre conquête réalisée pas à pas sur le champ de bataille des réalités de la vie russe. Il en coûta à Soloviev la perte de ses vieilles amitiés, le sacrifice d’une existence confortable bien assise. Une atmosphère de méfiance et d’hostilité se répandit autour de ce fou, de cet utopiste, de ce rêveur. Du jour où il possède enfin toute la vérité seule capable, il en est sûr, de sauver la Russie et le monde, il n’est plus que celui qui crie dans le désert, condamné au silence dans son propre pays et contraint de publier à l’étranger – et en français – ses plus intimes et ardentes convictions 18.

Pour Soloviev, donc, la véritable et authentique idée de l’union a mûri non sur le sol de la philosophie, mais sur celui de la vie. La philosophie du théandrisme ne l’a pas conduit au-delà de la conception universaliste de la vie et de l’histoire. L’idéal dostoïevskien de la fraternité universelle s’est concrétisé pour lui sous la forme plus précise de l’union de l’Orient et de l’Occident. L’initiative en devait venir de l’Orient, parce que l’Église d’Orient conservait encore, en germe du moins, la vérité unissant tout du théandrisme, tandis que le catholicisme occidental avait perdu sa force religieuse. Il appartenait à l’idée russe, c’était la vocation spirituelle de la Russie, de réaliser, avec le concours des autres peuples, l’unité parfaite et universelle du genre humain. Et Soloviev abandonne sa chaire de philosophie pour préparer le grand public, par la voix de la presse, journaux et revues, à l’idée de l’union en son sens le plus vaste. Il attaque la philosophie anti-universaliste de la civilisation préconisée par Danilevski, dont l’ouvrage, La Russie et l’Europe, enseignait déjà – avant Spengler même – que l’histoire de l’humanité est l’histoire de types de civilisation différents, progressant isolément sur des voies parallèles, avec l’arrière-pensée nationaliste de défendre le droit à l’existence d’une culture spécifiquement slave, irrévocablement séparée de l’Europe et fermée à la civilisation de l’Europe. Il attaque l’égoïsme national partout où il le rencontre, et il le rencontre dans tous les domaines de la vie ; la politique, les arts, les sciences et même la religion, tout en est infecté.

Et en même temps ses yeux s’ouvrent. La Russie est-elle capable d’apporter au monde l’universalisme qui le sauvera ? Elle-même ne le possède pas, et son Église officielle, l’Église orthodoxe russe, encore moins, si possible. Elle est une église purement nationale, sans aucune autonomie, et entièrement sous la férule de l’État. Elle est une église morte : « La liberté religieuse une fois admise en Russie, la moitié des paysans passeront au raskol 19, et la moitié du grand monde deviendra catholique. » L’idée religieuse universelle ne trouve un point d’appui ni dans l’église nationale russe, ni dans le peuple 20, et la mission de la Russie ne peut être que de procurer à la véritable Église universelle, déjà réalisée en principe dans l’Église Romaine, la puissance nécessaire à la régénération de l’Europe et du monde.

Ce n’est pas fortuitement que, dans La Russie et l’Église universelle, où Soloviev expose ces idées fondamentales, sa théorie théologique de l’Église universelle vient en dernier lieu, tandis que l’examen critique de la situation religieuse en Russie et son étude historique sur la formation de l’Église occupent la première et la seconde parties. Ce sont, en effet, les résultats de cette double enquête, la constatation des faits, qui lui montrent péremptoirement la réalisation de l’Église universelle dans l’Église Romaine, – et non la théorie proprement dite de l’Église universelle par laquelle il achève son ouvrage. Aussi croyons-nous que cette théorie ne doit pas être considérée comme le point de départ, mais comme une déduction, et que l’idée de l’union en son sens propre n’est pas un rejeton organiquement issu de la philosophie essentiellement caractéristique de Soloviev.

Lui-même s’en rend parfaitement compte. Il l’avoue ouvertement en basant sa nouvelle théorie de l’Église universelle non plus sur le théandrisme, mais sur « le principe Trinitaire ». Il voit dans le Dieu-Homme l’incarnation individuelle, et dans l’Église universelle l’incarnation sociale de ce principe (la triple fonction de prêtre, de roi et de prophète). À la primatie ontologique du Père dans la Trinité correspond la primatie du Souverain Pontife dans l’Église. Sans aucunement renoncer à sa philosophie du théandrisme, Soloviev est obligé de l’adapter, en recourant au principe Trinitaire, à l’Église universelle, dont il a reconnu la réalité par d’autres voies que celles de la théorie. Et qui sait, eût-il vécu plus longtemps – il mourut en 1900, – qui sait s’il n’aurait pas apporté des modifications encore plus profondes à sa théorie et n’en serait pas venu à un contact plus intime avec la philosophie du catholicisme ?

En tout cas, il nous semble rassurant que la conversion de Soloviev au catholicisme ne fut pas une conséquence directe de sa doctrine du théandrisme. Si cette doctrine avait été la voie nécessaire pour l’y conduire, il en serait de même pour beaucoup d’autres et, dès lors, « le problème Trinitaire sophianique serait véritablement au centre du problème de la réunion des Églises d’Orient et d’Occident » (Schmitt). Et quelle montagne de difficultés soulève le problème sophianique ! Un simple coup d’œil quelque peu attentif sur le système théologique de Soloviev suffit à nous en donner la preuve.

Est-il possible de résoudre ces difficultés de la façon dont Schmitt s’y essaye ? En définitive, ces difficultés sont-elles surmontables ?

Schmitt suggère de refondre l’exposé de la doctrine de la Sophia de Soloviev dans le sens de la doctrine de la Sagesse de saint Augustin. Mais, à supposer que la théologie catholique pût accepter la notion de création indirecte inclue en cette doctrine, il n’est pas vraisemblable que la philosophie religieuse russe moderne en fût satisfaite sous ce travestissement conciliant. Tout comme Soloviev, la philosophie russe moderne comprend en effet Dieu et la Sophia, le mystère de l’univers et de l’Église, sous la catégorie de l’uni-totalité, et il lui est impossible d’éliminer du sophianisme le concept de l’homme universel tel qu’il l’entend, comme une unique entité métaphysique qui a existé dès le commencement, à la fois individuelle et collective. Quelque attrayante, quelque profonde et originale que puisse leur sembler la métaphysique russe de l’Esprit, et quelque collaboration précieuse qu’ils en puissent attendre pour la défaite du point de vue purement humaniste de l’homme, les catholiques hésiteront à proposer cette philosophie plutôt douteuse comme base théorique de l’union.

Soloviev qui, pour arriver à l’Église de Pierre, força si intrépidement le réseau barbelé des mille obstacles qui lui en interceptaient l’accès, serait assurément le dernier, s’il vivait aujourd’hui, à prendre une formule philosophique, si profonde fût-elle, pour le secret de la réalité elle-même, de la réalité paisible et bienheureuse d’une race humaine véritablement unie dans le Christ.

Citons-en pour preuve l’émouvante profession de foi par laquelle il conclut l’introduction de La Russie et l’Église universelle :