NIJOLÉ SADUNAITÉ

UN SOURIRE

AU GOULAG

Journal d’une catholique lituanienne

1975-1983

Préface du Père V. Mincevicius

AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE

BIBLIOTHÈQUE AED – COLLECTION « TÉMOINS »

•

PRÉFACE

« ... Vous n’avez pas été faits pour vivre comme des bêtes, mais pour rechercher la vertu et le savoir... »

Dante

On ne connaît que bien peu d’éléments relatifs à la biographie de Nijolé Sadunaité, auteur de ces lignes émouvantes. En 1975, elle fut condamnée à trois ans de camp à régime sévère et à trois ans d’exil en Sibérie, pour avoir défendu courageusement la liberté religieuse et les droits de l’homme brutalement foulés aux pieds dans sa patrie : la Lituanie. On ne sait que peu de choses de la vie de Nijolé Sadunaité, seulement qu’elle est née en 1938 à Dotnuva, en Lituanie septentrionale, et qu’elle a un frère, Jonas, marié et père d’une petite fille. Son père, décédé en 1963, était professeur à l’Académie d’Agriculture de Dotnuva. Ses parents, l’un et l’autre profondément croyants, s’efforcèrent de bien élever leurs enfants.

En 1955, Nijolé termina ses études à l’école secondaire d’Anylesciai et, bien que dans les écoles soviétiques les croyants soient l’objet constant de discrimination, elle ne manqua jamais d’assister le dimanche à la messe. Lorsque, au cours d’une excursion scolaire, il arrivait que l’on visitât une église, la jeune fille avait le courage de s’agenouiller respectueusement devant le Saint-Sacrement et cela en présence de ses compagnes et de ses professeurs.

Toutefois et toujours en raison de la discrimination religieuse, elle ne fut pas admise à suivre des études supérieures et dut se contenter d’un diplôme d’infirmière. Pendant cinq ans, elle s’occupa de sa mère infirme, qui s’éteignit en 1970. Pendant plusieurs années, elle assista avec dévouement et jusqu’à sa mort le chanoine Petras Rauda, revenu en Lituanie mais gravement malade des suites de plus de dix années passées dans les camps de concentration staliniens. La souffrance humaine a toujours suscité une profonde compassion dans le cœur de Nijolé ; elle a toujours réduit au minimum ses besoins personnels, afin de secourir les autres, allant parfois jusqu’à se priver des choses les plus nécessaires afin d’aider ceux qui souffraient.

En septembre 1970 se déroula, à Moletai, le procès du Révérend Antanas Seskevicius, accusé d’avoir enseigné le catéchisme à des enfants. Pour lui avoir procuré un avocat, Nijolé fut prise pour cible par le K.G.B. À partir de ce moment-là, elle fut l’objet d’une filature continuelle jusqu’au 27 août 1974, où elle fut surprise, lors d’une irruption de tchékistes 1 dans son propre domicile, en train de transcrire le no 11 de la « L.K.B. Kronika » (Chronique de l’Église Catholique de Lituanie) ; elle fut alors arrêtée. Elle fut soumise pendant dix mois à des interrogatoires aussi éprouvants qu’infructueux et dont l’objet était d’obtenir des renseignements concernant les auteurs et les diffuseurs de la publication citée ci-dessus ; les 16 et 17 juin 1975 elle passa en procès devant le Tribunal suprême de la R.S.S. de Lituanie, présidé par le Russe Kudrasov, le ministère public étant représenté par Jurgis Bakucionis ; dans la salle, il y avait seulement six militaires, cinq agents du K.G.B. et son frère Jonas Sadunas. Les témoins tenus à l’écart dans une autre salle après avoir fait leur déposition, étaient éloignés de la salle d’audience, afin qu’ils ne puissent pas assister à tout le déroulement du procès.

Nijolé refusa de répondre aux questions du tribunal en déclarant :

« Puisque ce n’est pas moi la coupable, mais vous seuls qui violez les droits les plus élémentaires de l’homme, droits garantis par la loi, la constitution et la déclaration universelle des droits de l’homme, qui répandez le mensonge, usez de la contrainte et de la violence et puisque, après avoir calomnié et condamné des personnes innocentes, vous les torturez dans les prisons et les camps, je refuse de répondre à toute question du tribunal – comme je l’ai d’ailleurs fait au cours des interrogatoires –voulant ainsi protester contre ce procès. »

En renonçant à l’assistance d’un avocat pour la défendre, elle déclara en particulier :

« Étant donné que, d’après vous, je serais une criminelle particulièrement dangereuse pour l’État, et ne voulant pas attirer votre colère sur celui et ceux qui devraient me procurer un avocat, je déclare renoncer à l’assistance légale. Ceci est une face de la médaille. L’autre face, c’est que la vérité n’a pas besoin d’avocats pour la défendre, car elle est toute-puissante et invincible. Seuls la fourberie et le mensonge, impuissants face à la vérité, ont besoin d’armes, de soldats et de prisons, pour poursuivre leur infâme domination ; de toute manière, cela ne durera qu’un temps. »

L’auto-défense de Nijolé Sadunaité consista en une critique courageuse et impitoyable du système de l’oppression soviétique à l’égard de la religion :

« Vous savez bien que ceux qui soutiennent la « L.K.B. Kronika » aiment le peuple et pour cela luttent en faveur de sa liberté et de son honneur ; ils combattent pour affirmer leur droit de pouvoir jouir de la pleine liberté de conscience – liberté assurée à tous les citoyens, sans tenir compte de leurs convictions – liberté garantie par la constitution, les lois et la déclaration universelle des droits de l’homme. Ils luttent afin que ces droits ne se réduisent pas seulement à de belles paroles transcrites sur du papier et à une propagande mensongère comme elle l’a été jusqu’ici, mais bien pour qu’ils deviennent effectifs. En fait, les textes de la constitution et ceux des lois sont destinés à demeurer lettres mortes s’ils ne sont pas appliqués dans la vie courante et partout on constate des cas de discrimination légalisée à l’égard des croyants. La « L.K.B. Kronika », se propose justement de refléter comme dans un miroir les crimes perpétrés par les tenants de l’athéisme à l’égard des croyants. Et, étant donné que le crime a conscience de sa propre ignominie, il répugne à se regarder dans ce miroir. C’est pour cette raison que vous détestez tous ceux qui tentent d’arracher de votre visage le masque du mensonge et de l’hypocrisie. Mais il n’en reste pas moins que le miroir conserve son pouvoir de réflexion ! Le voleur dépouille la victime de son argent ; vous, vous dérobez à l’homme ce qu’il a de plus précieux : la fidélité à ses propres convictions et la possibilité de transmettre ce patrimoine à ses enfants, à la nouvelle génération... »

L’accusée, après avoir critiqué impitoyablement l’école soviétique, coupable d’avoir détruit l’autorité des parents, en refusant à ceux-ci le droit d’éduquer leurs enfants conformément à leurs propres convictions, demande alors au tribunal :

« Comment se fait-il que, lorsque les enfants chez lesquels l’école a détruit l’autorité des parents prennent le chemin de la perdition, ce soient les parents et non les enseignants qui soient incriminés ? » et elle ajoute que la nouvelle génération est éduquée et instruite par des individus absolument incompétents et qui, profitant de leur situation d’enseignants, inculquent dans l’esprit des élèves des idées fausses concernant la religion.

Rappelant ensuite les méthodes utilisées avec elle lors des interrogatoires, Nijolé déclare :

« Est-il possible que toute la justice soviétique s’appuie seulement sur la peur ? Si j’avais été réellement une malade mentale, il fallait me guérir et non me menacer à cause de ma maladie. De quelle faute est coupable une personne malade ? »

Et elle continua de la même façon :

« En réalité, il vous est indifférent de réparer les injustices ; bien au contraire, vous les tolérez et les encouragez, la preuve en est que, lors de mon procès, les témoins interrogés à mon sujet ont confirmé la véracité des faits mentionnés par la « L.K.B. Kronika » ; il leur a été demandé avant tout s’ils connaissaient ceux qui transmettaient les informations aux éditeurs de la « L.K.B. Kronika » ; à qui ces documents étaient confiés ; qui avaient-ils vu, entendu..., etc. Voilà donc ce que vous craignez par-dessus tout : la voix de la vérité... Et dans le même temps, vous proclamez partout que la religion est une affaire privée concernant les citoyens et que tous, quelles que soient leurs convictions, jouissent des mêmes droits. Votre propagande est aussi belle que répugnante est la réalité de la vie !... »

Parlant de la morale et de l’éthique communistes soviétiques, Nijolé souligne l’interdiction faite aux mourants des hôpitaux d’obtenir l’assistance d’un prêtre, même si les malades ou leurs parents les plus proches la réclament :

« Même aux criminels on accorde le droit d’exprimer leurs derniers désirs ! Par contre, vous osez bafouer les convictions les plus sacrées de l’homme au moment le plus dramatique de sa vie : l’heure de la mort et, comme des bandits, vous dépouillez moralement des milliers de croyants. Voilà ce que sont votre morale et votre éthique soviétiques. »

Rappelant ensuite la campagne de diffamation à l’encontre de l’Église, du Pape, des Évêques, des prêtres et des fidèles, Nijolé ajoute :

« Quand ces calomnies répugnantes ont-elles été démenties ? Jamais, parce que le mensonge et la calomnie sont votre pain quotidien ! »

Après avoir cité d’autres exemples de la persécution religieuse, comme l’hospitalisation en établissement psychiatrique pour « guérir » les individus de leurs convictions personnelles, l’ingérence brutale et impitoyable du gouvernement dans les affaires de l’Église et du droit canon, en dépit du décret « de la séparation de l’Église et de l’État », Nijolé ajoute : « En Lituanie, l’Église n’est pas effectivement séparée de l’État, mais elle lui est assujettie. »

Et elle conclut son discours d’auto-défense en ces termes :

« Ces faits et des centaines d’autres montrent que le but des athées est de faire de chacun leur esclave. Pour atteindre ce résultat, tous les moyens sont bons : le mensonge, la calomnie, la terreur !

Et vous vous réjouissez de votre victoire ! Mais sur quoi se base son triomphe ? Sur la ruine de la moralité ; sur des millions d’enfants assassinés avant leur naissance ; sur la profanation de la valeur de la personne humaine ; sur des hommes misérables et lâches, pourris par la peur et le venin des passions humaines. Voilà ce que vous produisez. C’est ce que le Christ disait : « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Vos crimes vous poussent de plus en plus vite vers ce qu’il y a d’immonde dans l’histoire.

Grâce à Dieu, tous les hommes ne se sont pas encore soumis. Nous ne bénéficions pas dans la société d’un soutien quantitatif, mais la qualité se trouve de notre côté. Sans craindre ni la prison, ni les camps, il nous faut condamner toutes les actions qui entraînent injustices et humiliations, qui engendrent inégalités et oppression. Lutter pour les droits de l’homme est un devoir sacré pour chacun. Je suis heureuse d’avoir eu l’honneur de souffrir pour la « L.K.B. Kronika », dont je suis convaincue de la vérité et de la nécessité et à laquelle je resterai fidèle jusqu’à mon dernier soupir. Continuez à promulguer autant de lois que vous voudrez ; mais gardez-les pour vous seuls. Il faut distinguer entre ce qui est écrit par l’homme et ce qui est demandé par Dieu. Le tribut à César ne peut être que le reste du tribut dû à Dieu. Ce qui est le plus important dans la vie, c’est de libérer son cœur et son esprit de la peur, car céder au mal est la plus grave des fautes. »

À la fin du procès, Nijolé Sadunaité, usant de son dernier droit à la parole, déclara :

« Ce jour est le plus heureux de ma vie. J’ai été jugée à cause de la « L.K.B. Kronika », qui lutte contre la tyrannie physique et spirituelle envers les hommes. C’est pourquoi je veux dire que j’ai été condamnée aujourd’hui à cause de la vérité et de l’amour à l’égard des hommes ! Que peut-il y avoir de plus important dans la vie que d’aimer les hommes, leur liberté et leur honneur ? L’amour du prochain est l’amour le plus grand ; lutter pour les droits de l’homme est le plus beau chant d’amour. Qu’il résonne dans tous les cœurs ; qu’il ne cesse jamais de résonner ! Ce qui m’arrive est un sort enviable, un destin glorieux : c’est non seulement lutter pour les droits de l’homme et pour la justice, mais c’est aussi être condamnée à cause d’eux ! Ma condamnation sera mon triomphe. Je regrette seulement d’avoir si peu fait pour les hommes. Avec joie, je partirai en esclavage pour la liberté des autres et je suis disposée également à mourir pour que les autres vivent. En m’approchant aujourd’hui de la Vérité éternelle – de Jésus-Christ – il me vient à l’esprit la quatrième des béatitudes : « Bienheureux ceux qui cherchent la justice, parce qu’ils seront rassasiés. » Comment ne pas se réjouir alors que le Dieu Tout-Puissant a promis que la lumière vaincra les ténèbres, et la vérité, l’erreur et le mensonge. Et pour que cela arrive le plus tôt possible, je suis prête non seulement à être emprisonnée, mais aussi à mourir. Qu’on se rappelle ici les paroles du poète Lermontov : « Et pourtant, c’est le juste jugement de Dieu »... Que Dieu fasse que le verdict de ce jugement soit bénéfique pour nous tous. À cette intention je prierai le Seigneur pour vous tous, chaque jour de ma vie.

Au tribunal je demande de libérer des prisons, des camps et des hôpitaux psychiatriques tous ceux qui luttent pour les droits de l’homme et pour la justice. De cette manière, vous manifesterez votre bonne volonté et vous contribuerez à ce qu’il y ait dans la vie davantage d’harmonie et d’amour ; c’est ainsi que cette pensée si belle « l’homme est un frère pour l’homme » deviendra enfin une réalité. »

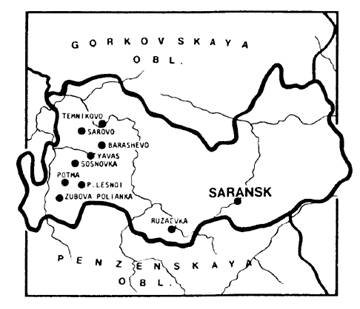

Cet appel, comme celui de bien d’autres personnes, ne fit cependant guère impression sur l’esprit et le cœur des serviteurs aveugles d’un régime qui n’a presque rien d’humain, qui tend à conquérir le monde entier et à asservir complètement l’homme à une idéologie désuète et dépassée par le cours de l’histoire ; cette idéologie est seulement devenue l’instrument d’un impérialisme des plus impitoyables. En dépit de l’intérêt porté par les gouvernements et les chrétiens, en dépit des innombrables interventions pour sa libération, Nijolé dut accomplir intégralement sa peine : trois ans de camp à régime sévère en Mordovie et trois ans d’exil en Sibérie. Cette modeste et frêle jeune femme faisait peur aux dirigeants du Kremlin. Une fois de plus, le gouvernement soviétique a montré que son unique soutien résidait dans la force brutale.

La solidarité et l’intérêt manifesté par le monde libre ont été cependant d’une grande aide morale pour Nijolé et contribué à ce que le régime n’ose pas l’anéantir physiquement par des moyens plus sournois et détournés, typiques de ces régimes totalitaires qui se proclament « les plus démocratiques du monde ».

Aujourd’hui, la solidarité lui est particulièrement nécessaire, car Nijolé est contrainte de vivre dans la clandestinité, ainsi que l’attestent ces mémoires écrits à la hâte, à des périodes diverses et datés de Moscou, sa patrie lui étant devenue « étrangère ».

Heureusement que rien de ce qui est injuste n’est définitif.

Vincas Mincevicius

MÉMOIRES DE NIJOLÉ SADUNAITÉ

« Que ta miséricorde m’accompagne

tous les jours de ma vie »

(Ps 22, 6)

Aider ceux qui sont persécutés

pour la foi, est un « délit »

En 1970, on intenta un procès au Père Seskevicius pour avoir fait le catéchisme à des enfants. Je lui ai procuré un avocat. Aider ou se solidariser avec les persécutés signifie se trouver bientôt sur la liste même de ces derniers, c’est-à-dire dans le point de mire du K.G.B. Le procès du Père A. Seskevicius se déroula à Moletai les 7 et 8 septembre 1970. Alors que le premier jour de l’audience nous entrions dans la salle, nous pûmes remarquer que toutes les places assises étaient déjà occupées par les agents du K.G.B. qui respiraient la santé, de miliciens en civil et de quelques femmes au maquillage provocateur. Les témoins, les amis et les connaissances du prêtre, dont seulement une partie avait pu pénétrer dans la salle, durent rester debout pendant toute la durée du procès. L’audience se déroula de 9 h à 18 h. Parmi les témoins, on pouvait remarquer des femmes d’un âge avancé, des mères de famille nombreuse exténuées par leur travail au kolkhoze, une mère de quatre enfants relevant d’une opération de l’estomac, un invalide de guerre, privé de l’usage de ses jambes. Rester ainsi longtemps debout était très pénible et à la demande faite à des plus jeunes de céder leur siège, ceux-ci répondirent rageusement : « S’ils sont fatigués, qu’ils s’en aillent !... Personne ne les retient ici ! » Ces malheureux n’avaient pas réussi à comprendre que ce qui poussait toutes ces personnes à assister au procès, n’était pas autre chose que l’affection et le respect qu’ils portaient à ce prêtre, tandis que... eux, ils s’ennuyaient, passaient le temps à feuilleter des journaux, à parler entre eux, à plaisanter cyniquement de la peine des fidèles soucieux du sort du prêtre ; ils se désintéressaient complètement du procès.

Photo de Nijolé Sadunaité, condamnée en 1975 à 3 ans de travaux forcés dans un camp de Mordovie et à 3 ans d’exil en Sibérie.

Pour témoigner, on avait en particulier convoqué 17 garçons entre 7 et 10 ans ainsi que leurs parents. Ces jeunes, à l’approche du procès avaient été terrorisés par la directrice de l’école de Dubingiai, qui, soutenue par quelques tchékistes, avait essayé par des menaces et même par des coups, d’obliger les enfants à signer des déclarations toutes faites dans lesquelles on trouvait par exemple ceci : « Dans la salle de l’église, le prêtre enseignait la religion aux garçons. » Sur les 17 garçons, quatre seulement signèrent et ces derniers, au cours du procès, déclarèrent qu’ils avaient été contraints, par la menace et la force, de signer cette déclaration sans en connaître le texte. Tous les témoins, et parmi eux les enfants, furent séparés jusqu’au moment de la déposition. Les policiers menacèrent les enfants aussi bien que leurs parents, leur enjoignant de déclarer au tribunal que le prêtre avait enseigné la religion à des jeunes. Cependant, lorsqu’arriva le moment des dépositions, tous déclarèrent à l’unanimité que c’étaient les parents ou les proches parents qui avaient enseigné les vérités de la foi et que le rôle du prêtre n’avait été que de contrôler les notions des éducateurs. Ils ajoutèrent que, s’il y avait quelqu’un à châtier, ce n’était pas le prêtre, mais eux-mêmes. Malheureusement, on ne tint pas compte de cette affirmation. Le juge après avoir appelé l’un après l’autre chacun des jeunes témoins leur dit : « Vous avez bien fait d’étudier la religion. Il faut l’étudier. Moi aussi, je l’ai étudiée. C’est bien le prêtre qui vous l’a enseignée... N’est-ce pas ? »

Les enfants, bien que terrifiés et certains en larmes, déclarèrent tous ensemble que ce n’était pas le prêtre qui les avait instruits, mais leur père, leur mère ou leur grand-mère.

Après ce procès, à cause de la peur qu’ils avaient éprouvés, quatre des enfants tombèrent sérieusement malades : saisis d’une forte fièvre, ils étaient agités et pendant leur sommeil criaient en ayant peur des miliciens.

Le prêtre Antanas Seskevecius jugé plusieurs fois et condamné pour avoir enseigné le catéchisme. Cette photo a été prise au cours du dernier procès en septembre 1970.

À la fin de la première journée de l’audience, le Père Seskevicius célébra la messe en présence des paroissiens attristés. Au cours de son sermon, il exhorta tous les fidèles, à l’exemple même du Christ, à répondre par la charité et la prière à la haine et aux injustices. Les enfants, agenouillés devant la croix, remercièrent le Seigneur de les avoir aidés à ne pas céder aux menaces des fonctionnaires et de leur avoir permis de dire au tribunal toute la vérité.

La justice soviétique

Le second jour du procès, moins de personnes encore qu’à l’audience précédente furent admises dans la salle du tribunal. Tous les sièges étaient pratiquement occupés par les agents. Le prêtre mis en accusation n’avait pas le droit d’avoir de témoins. Alors que le président venait de décider une interruption d’audience, surgirent dans la salle deux miliciens qui, sans aucune explication, mirent dehors la seule témoin qui s’y trouvait. Tout de suite après, parut dans la salle le substitut du chef de la milice, Tamasiunas. Les agents de garde du K.G.B. à la porte, en me montrant du doigt, lui dirent « Attrapez celle-ci ! » Le substitut me saisit alors par une main, mais je réussis à me dégager. C’est alors qu’accoururent deux miliciens qui, après m’avoir tordu les bras derrière le dos, me conduisirent dehors sans me laisser le temps de prendre mon sac à main. On nous fit monter dans une auto (moi et l’autre témoin) et Tamasiunas nous conduisit au siège de la milice. À peine arrivées... et à notre vue, les miliciens se mirent à ricaner et comme nous l’apprîmes, notre éloignement brutal de la salle d’audience avait été prévu d’avance afin d’effrayer les autres. La dame arrêtée en même temps que moi était mère de quatre enfants, récemment opérée de l’estomac et dont la troisième fille, Teresélé, était tombée sérieusement malade à la suite de la frayeur de la veille. J’expliquais tout cela à l’un des chefs de la milice, lui demandant de laisser partir cette femme et en lui faisant remarquer quel genre de « criminels » nous étions ! Il commença par me rire au nez, puis environ une demi-heure après, il accompagna cette dame à l’autobus qui se rendait à son kolkhoze et ordonna au chauffeur de ne pas la laisser descendre en route, afin qu’elle ne puisse retourner au tribunal. Très éprouvée, la pauvre femme était toute pâle et pleurait.

Le procès terminé et une fois le prêtre reconduit à la prison de Lukiskés à Vilnius pour purger une peine d’une année de régime sévère, Tamasiunas revint au siège de la milice en annonçant triomphalement : « Nous avons condamné le prêtre ! » Ensuite, il expliqua qu’il m’avait arrêtée pour assurer le calme dans la salle d’audience. À vrai dire personne ne dérangeait l’audience, le juge ne m’avait pas fait une seule remarque et je n’ai pas encore compris de quel « calme » il s’agissait. Puis, Tamasiunas se mit à se moquer de la religion, ce qui m’amena à lui dire qu’on ne se moque pas de ce que l’on ne connaît pas.

La triste fin de l’ex-prêtre Ragauskas

Tout en continuant à parler de religion, Tamasiunas me dit soudain : « Tu es abusée par la religion, mais Ragauskas a été plus malin que toi. As-tu lu ce qu’il a écrit ? » – « Oui, j’ai lu ses livres ; mais il me semble qu’avant de mourir, l’ex-prêtre Ragauskas s’est repenti de ce qu’il avait écrit et qu’il a demandé un prêtre ; mais les deux tchékistes de garde devant sa chambre d’hôpital ont empêché toute visite. Le personnel de l’hôpital rapporte l’avoir entendu prier et réciter à haute voix le psaume pénitentiel de David : « Miserere mei, Deus... » ainsi que d’autres invocations », expliquais-je. Tamasiunas fut décontenancé, mais après un moment de réflexion, il me dit : « Avant de mourir, Ragauskas a prié, parce qu’il était retombé en enfance... » Tout étonnée, je lui dis : « Comment ! Quelques mois à peine avant sa mort, un article signé de lui a été publié dans le Journal de la République ; or tout le monde sait que ce journal ne publie pas les écrits d’individus tombés en enfance. De plus, Ragauskas avait à peine 60 ans et bien qu’il fût atteint d’un cancer à l’estomac, il ne pouvait certainement pas être retombé en enfance seulement deux mois après avoir écrit cet article ! » Tamasiunas n’insista pas et préféra changer de conversation. En dépit de cela, il fut le premier des chefs athées à témoigner, en présence de nombreux autres miliciens, que l’ex-prêtre Jonas Ragauskas avait prié avant de mourir. Que le Seigneur ait pitié de son âme !

Les agents du K.G.B. essayent de noyer

leur conscience dans l’alcool.

Tout de suite après, Tamasiunas me rendit le sac à main et le passeport qu’il avait enlevés au moment de me faire sortir de la salle du tribunal, mais non sans avoir pris des notes pour le K.G.B. de Vilnius. Je m’apprêtais à sortir quand voilà que s’ouvre toute grande la porte et que surgit dans la pièce, ivre-mort, le chef du K.G.B. de Moletai. M’apercevant, il se dirige vers moi en titubant, frappe du poing sur la table et crie en hurlant : « Pourquoi es-tu venue ici ? Qu’est-ce que tu veux ? Pourquoi le défends-tu ? Qu’est-ce qu’il est pour toi ? Tu ne sais donc pas que ses mains ruissellent de sang ?... » Sa rage était telle que, en hurlant, la salive lui sortait de tous les coins de la bouche. Les miliciens présents, intimidés par cette fureur, s’étaient écartés dans les divers coins de la salle. Je lui répondis calmement que ma défunte mère et le Père Seskevicius avaient fait ensemble leurs études au lycée de Birzai et que par conséquent elle l’avait bien connu ; elle l’avait toujours estimé et moi, à mon tour, j’avais de l’estime pour tous les prêtres. Il continua à crier, disant qu’il savait tout de moi, qu’il avait enregistré mes conversations avec le prêtre..., etc. « Ce que vous savez de moi ne m’intéresse pas », lui répondis-je. Puis après quelque temps, face à mon attitude ferme et sereine, le chef du K.G.B. se calma. Quand je fus relâchée par la milice, il était déjà minuit. Pour la première fois, je réalisais clairement combien ceux qui n’ont ni foi ni amour sont à plaindre.

Je compris que les souffrances de la prison, acceptées pour eux avec amour par le Père A. Seskevicius finiraient par toucher leur cœur et leur conscience. Ah, s’il y avait davantage de monde prêt à monter au Golgotha et à mourir pour eux !

Menaces pour avoir défendu un prêtre

Une fois le procès du P. Seskevicius terminé, je fus immédiatement convoquée au K.G.B. de Vilnius, où les tchékistes Gudas et Kolgov (russe) me reprochèrent d’avoir osé trouver un avocat pour la défense du P. Seskevicius. Gudas menaça de me faire licencier de mon emploi, de m’enlever l’appartement communal, de m’éloigner de Vilnius et de « s’occuper » de mon frère Jonas Sadunas. Constatant qu’il ne m’avait finalement pas ébranlée, le tchékiste décida d’aller plus loin : « Nous te ferons un procès comme nous l’avons fait à Seskevicius, comme ça tu pourras le retrouver en prison ! » – Je lui répondis que j’étais prête à souffrir avec joie au nom de la vérité. Alors, les nerfs de Gudas ne purent tenir plus longtemps et il sortit en claquant la porte. Après s’être rendu compte que je n’étais nullement intimidée, les miliciens me relâchèrent. Cependant, à partir de ce moment-là, conformément à la menace de Kolgov, j’étais tout le temps suivie. Je me rendis compte seulement en été 1974, peu de temps avant mon arrestation, que j’étais partout prise en filature par deux ou trois agents du K.G.B. Je commençais donc, en raison d’une imminente perquisition, à détruire ou à cacher tout ce qui, après mon arrestation, serait de nature à porter préjudice à d’autres personnes et à les conduire à des interrogatoires : lettres reçues, adresses, numéros de téléphone du travail ou du domicile de tierces personnes, etc.

Perquisition à l’improviste

Le 27 août 1974, après avoir prié dans la petite chapelle de la Vierge, Mère de Miséricorde, à la Porte de l’Aurore (est ainsi appelée la porte de l’antique enceinte des murs de la capitale lituanienne de Vilnius et dans laquelle se trouve exposée, depuis la moitié du XVIe siècle, une image miraculeuse de la Vierge, placée en cet endroit pour préserver la ville des invasions tartares et moscovites2), je retournais chez moi avec le no 11 de la « L.K.B. Kronika » (Chronique de l’Église Catholique de Lituanie), avec l’intention de la copier. Je portais également la machine à écrire dont m’avait fait cadeau le chanoine Petras Rauda, disparu. En entrant chez moi, au 27/2, rue Architektu, je croisai mon frère qui sortais pour se rendre à la polyclinique et je n’eus pas même le temps de lui parler. Arrivée dans ma chambre, je commençais à copier la « L.K.B. Kronika ». Au bruit de la machine à écrire, ma voisine d’appartement – une informatrice du K.G.B., ce que je n’avais jamais pensé jusque-là – téléphona au K.G.B., l’informant de ce qui se passait. Je devais apprendre cela par un tchékiste, le major Vytautas Pilelis, qui, au cours de l’interrogatoire auquel je fus ensuite soumise, déclara entre autres : « Tu as eu pitié de tous, mais tous n’en ont pas eu pour toi ; à peine t’étais-tu mise à taper la Kronika que ta voisine m’a téléphoné. » – À cela je répondis : « Si elle l’a fait avec la conviction de bien faire je la respecte ; mais si elle l’a fait par intérêt, j’en éprouve de la pitié ! » Alors que les tchékistes déjà postés avaient cerné la maison, cette même voisine, professeur, fut envoyée par eux à la polyclinique pour savoir si mon frère serait rapidement de retour, car les tchékistes avaient l’intention d’entrer dans l’appartement en même temps que lui et de me prendre sur le fait, en train d’écrire. Et c’est ce qu’ils firent : à peine mon frère était-il rentré qu’un groupe de tchékistes fit irruption dans notre appartement. Trois d’entre eux forcèrent la porte de ma chambre, et en me voyant devant la machine à écrire, parlant avec Broné Kibickaité (ma meilleure amie), ils crièrent à haute voix : « Halte-là ! Que personne ne bouge ! Haut les mains ! » C’est alors qu’en souriant, je leur demandai : « Pourquoi criez-vous si fort ?... Auriez-vous vu une bombe atomique ?... » Je dis cela avec tant de naturel que Broné pensa qu’il s’agissait de quelques-unes de mes connaissances en veine de plaisanteries de mauvais goût, au point qu’elle leur demanda : « Et vous, comment êtes-vous entrés ? » Les intrus ne fournirent aucune explication, ils déclarèrent seulement qu’ils étaient en possession d’un mandat de perquisition. Ils me conseillèrent de déclarer immédiatement tout ce que j’avais comme choses interdites. Alors, je me levai et leur dis : « Ce qui vous intéresse surtout, c’est la « L.K.B. Kronika »... eh bien la voilà !... Ici, vous ne trouverez rien d’autre ! » – « Assieds-toi devant ta machine – me hurlèrent les tchékistes – et on va faire une photo. » – « Si vous voulez vous photographier, faites comme chez vous », répondis-je et je mis à l’écart. Alors, ils nous ordonnèrent à moi et à Broné de nous mettre dans un coin de la pièce et de ne plus bouger. Alors commença la perquisition, tandis que toutes les deux, pour ne pas perdre notre temps, nous nous mîmes à réciter à haute voix le chapelet après leur avoir dit : « Pendant que vous ferez votre travail, nous prierons. » Les malheureux tchékistes se sentaient quelque peu mal à l’aise, du fait que, nullement effrayées, nous priions tranquillement sans leur prêter la moindre attention. Pendant l’opération, les tchékistes emmenèrent Broné Kibickaité dans son appartement situé à Tiesos 11 bt 38, où ils effectuèrent également une perquisition sans rien trouver « d’illégal ». Plus tard, ils conduisirent mon frère au siège (irstva) du K.G.B. pour pouvoir, par la suite, perquisitionner sa chambre et cela sans moi, sans lui et sans mandat. Ils ne tinrent aucun compte de mes protestations énergiques contre la peur imposée à mon frère malade, comme quoi tout est permis aux tchékistes.

Couverture du numéro 7 de, la « Chronique de

l’Église Catholique de Lituanie », clandestine.

Au cours de l’opération, les tchékistes confisquèrent trois numéros de la « L.K.B. Kronika ». Ensuite, ils prirent d’autres choses sans me les montrer et sans les noter sur le procès-verbal de la perquisition. Disparurent ainsi de nombreuses notes à caractère religieux, quelques photos, etc., tandis que les adresses, que j’avais soigneusement dissimulées, leur échappèrent. L’un des tchékistes, ayant fortuitement découvert des lettres qui m’étaient adressées, s’écria, tout fier de lui : « Des lettres ! »... Dans un bond subit, je me lançai sur lui, et après lui avoir arraché les lettres, les déchirai en petits morceaux, tandis que le tchékiste s’écriait : « Donne-les-moi ! » Rapidement je courus aux toilettes qui se trouvaient du côté du couloir et jetai le tout dans la cuvette en faisant couler l’eau. Les tchékistes ne s’attendaient pas à une réaction aussi rapide et quand ils se rendirent compte du fait, il était trop tard. J’ai ainsi réussi à éviter aux auteurs de ces lettres, interrogatoires et perquisitions. Les tchékistes, remis de leur surprise, m’entourèrent en hurlant qu’ils me conduiraient au K.G.B. et continueraient la perquisition en mon absence. « Vous pouvez m’emmener où vous voudrez, répondis-je tranquillement, car maintenant, je sais que personne n’aura à souffrir à cause de moi. » Ils ne m’emmenèrent pas, car la perquisition touchait à sa fin. Le tchékiste Kolgov entra dans la chambre et déclara, très satisfait : « Il y a quatre ans, on t’avait avertie... depuis, on t’a suivie partout... Tu ne t’es pas corrigée... Maintenant tu vas payer pour tout... » Je lui répondis : « D’après le proverbe russe selon lequel une promesse doit être tenue avant trois ans, constatez que vous êtes en défaut, car voilà quatre ans que vous m’aviez promis de m’emprisonner ! » Kolgov, pris à contre-pied, parut déconcerté, déclarant qu’il n’avait jamais dit une telle chose et que j’avais rêvé. « Ça suffit, lui répondis-je, car vous m’avez fait comprendre à temps voulu à qui j’avais affaire, et c’est pourquoi je refuse maintenant de parler avec vous, pour ne pas courir le risque d’être de nouveau accusée de « rêver »... » À partir de ce moment-là, je pris la résolution de ne plus parler de ces faits pendant les interrogatoires avec les tchékistes, esclaves du mensonge.

L’interrogatoire au K.G.B.

La perquisition achevée, quelques-uns des tchékistes me conduisirent au siège du K.G.B., pendant que les autres, demeurés chez moi et en mon absence et celle de mon frère, effectuèrent une dernière perquisition sans trouver quoi que ce soit « d’illégal ». Le lieutenant-colonel Petruskevicius, qui avait dirigé la perquisition, commença l’interrogatoire. Alors qu’il me demandait : « De qui as-tu reçu la Kronika ? », je déclarais : « Je ne répondrai à aucune question relative au procès, car les premiers coupables, c’est vous, vous qui violez brutalement les droits les plus élémentaires des croyants, droits garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les lois. Je proteste également contre cette procédure. Je n’aiderai pas les coupables à commettre un délit ! » – « Alors, on t’enfermera en hôpital psychiatrique, menaça Petruskevicius, là cela sera cent fois pire qu’en prison ! »

Voyant qu’il ne réussissait pas à m’intimider, il m’offrit de me remettre en liberté, à condition que je lui indique de qui j’avais reçu la « L.K.B. Kronika ». Je refusai de répondre. Et c’est ainsi que les tchékistes commettent de continuels délits durant les interrogatoires, faits pour lesquels ils devraient être tous condamnés, en vertu de l’article 187 du droit pénal qui dit ceci : « La contrainte exercée pour obtenir des aveux par la personne qui exécute la perquisition, ou qui mène l’enquête, la coercition en vue d’obtenir des aveux au cours de l’interrogatoire à l’aide de menaces ou d’autres manières illégales sont passibles d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois années. Si les dites actions sont réalisées avec recours à la violence ou moquerie à l’égard de la personne interrogée, l’emprisonnement peut aller de 3 à 8 années. » Ceci est vrai seulement sur le papier et l’est peu dans la pratique, et durant toute la période d’occupation de la Lituanie, les tchékistes ont régulièrement violé cet article sans que personne n’ait songé à les inculper, parce que toutes leurs activités étaient basées sur le mensonge et la fourberie.

En cellule d’isolement

N’ayant pas réussi à obtenir quoi que ce soit pendant mon interrogatoire, le tchékiste Petruskevicius donna l’ordre à un soldat de me conduire dans les sous-sols du K.G.B., c’est-à-dire dans l’isoloir destiné aux interrogatoires, d’où je fus transférée en cellule d’isolement. Peu de temps après, arriva une femme qui me fouilla, m’enleva tout, y compris la petite croix du cou, mon chapelet et une médaille. Puis je fus conduite dans une cellule où je devais passer 17 jours. Bien que dans cette cellule il fasse très chaud et que je manquais d’air, mon moral était assez bon du fait que j’avais été arrêtée seule, sans avoir impliqué qui que ce soit dans cette affaire. Pour remercier le Seigneur, je me mis à chanter des hymnes religieux, ce qui amena les soldats de garde à frapper à ma porte et à crier pour que je m’arrête. Puis voyant que je ne leur prêtais aucune attention, ils firent un rapport au chef, tandis qu’ils se plaignaient entre eux : « On nous a amené un disque longue durée et il n’y a pas moyen de l’arrêter ! » Peu de temps après, je commençais à perdre mes cheveux et à maigrir. Le K.G.B. dispose de tous les moyens pour briser physiquement ses victimes, pensant qu’avec le déclin des forces physiques, il en sera de même de la volonté. Mais ils ne savent pas que la personne la plus faible mais qui s’appuie sur le Christ, devient indomptable.

L’échec des interrogatoires

Petruskevicius me soumit pendant deux mois à des interrogatoires. Puis, comme il n’avait pas réussi à me faire parler de ce qui concernait le procès, il cessa d’insister. Ce fut alors Rimkus, responsable de la section des interrogatoires, qui me prit en charge.

Lui aussi me menaça continuellement de l’épouvantail de l’hôpital psychiatrique, tout en se moquant des croyants : « Vous êtes tous des peureux. À peine êtes-vous arrivés ici que vous vous comportez comme des lièvres tapis dans les fourrés : vous vous taisez, vous refusez de répondre aux questions, de faire des dépositions... Les vrais révolutionnaires ont fait du tribunal une tribune, ils criaient la vérité à la face des juges, tandis que vous, vous n’êtes que des lâches... ! » « Ne vous moquez pas des croyants », lui répondis-je, « prenez plutôt la Sainte Écriture et lisez le chapitre concernant le combat de David et de Goliath, qui reflète si bien la situation présente. Vous, le K.G.B., vous êtes aujourd’hui le symbole de Goliath, avec vos milliers de membres et vos centaines de milliers d’agents informateurs ; vous disposez de tous les moyens les plus perfectionnés d’espionnage et d’écoute ; vous avez à votre service des forces immenses : l’armée, la milice, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, sans compter que, pour tromper les gens, vous avez suivi des cours spéciaux et que vous avez une expérience qui date de plus de vingt ans. Quant à nous, les croyants, nous sommes encore plus faibles que David, n’ayant pas même à notre disposition la fronde et le caillou... et, en plus, vous nous arrachez même les petites croix du cou. Cependant, comme David, nous vous affrontons au nom du Seigneur des Puissances et, si Dieu le veut, nous parlerons de la tribune (discours au moment du procès) ; ayez seulement un peu de patience... » Le Seigneur m’a aidée : les conditions du procès qui se déroula exceptionnellement en secret (il n’y avait que quelques tchékistes dans la salle) et les paroles que je prononçai pour ma défense : « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? », tout cela fut bientôt connu dans le monde entier. C’est que Dieu choisit ce qu’il y a de plus faible pour confondre ceux qui se croient puissants. À Lui seul la gloire, la reconnaissance et l’amour pour les siècles !

Pendant deux mois environ, Rimkus se donna un mal fou, et puis comme il n’avait rien réussi à obtenir de moi, il me confia pour l’interrogatoire à Kazyo, substitut du chef de la section pour les interrogatoires. Le premier jour, le tchékiste Kazyo, n’ayant pas reçu de réponse à une question relative au procès, se mit à crier : « Tu n’es qu’une schizophrène ! » – « À ce qu’il paraît, vous n’êtes pas seulement un inquisiteur mais aussi un psychiatre remarquable ! », observais-je, admirative, « vous me connaissez à peine et vous exprimez déjà, et avec beaucoup d’assurance, votre opinion sur mon cas ! » – « Oui, je suis psychiatre, assura Kazyo, et si quelqu’un doit être enfermé à l’hôpital, c’est moi qui dois signer le premier. » – « Cependant, d’après ce que je sais, les schizophrènes sont habituellement atteints de la manie des grandeurs et comme vous paraissez vous considérer comme un génie, vous feriez bien de commencer par vous soucier de votre santé », lui conseillais-je. Kazyo devint pâle de colère et se mit à marcher de long en large dans la pièce. Puis il reprit l’interrogatoire utilisant intimidation et menaces, me montrant quelques photos de partisans lituaniens qui n’avaient pourtant rien à voir avec mon propre cas. Après avoir été interrogée pendant toute la journée, alors que le soir un soldat me reconduisait au cachot de la Sécurité, je réclamais du papier et j’adressais au Procureur une plainte, dont copie fut remise, pour information, au président du K.G.B. et au chef de la section des interrogatoires.

La dénonciation des abus

au cours de l’interrogatoire

Dans mon exposé, je protestais contre le banditisme moral auquel avaient eu recours les tchékistes pendant les interrogatoires : le lieutenant-colonel Petruskevicius, le major Rimkus et Kazyo, menaçant de me faire interner en hôpital psychiatrique, dans l’intention de me contraindre à des déclarations forcées.

Je déclarais en outre que je ne m’opposais pas à une expertise psychiatrique, mais ce que je ne pouvais accepter, c’était uniquement cette violence continuelle à l’encontre de ma dignité humaine et j’ajoutais que j’aurais préféré plutôt être rouée de coups, car les plaies physiques se cicatrisent plus vite que les chocs d’ordre moral. Je terminais en disant que tant que les individus chargés des interrogatoires n’auraient pas mis fin à leurs procédés de bandits, je refuserais de me rendre aux interrogatoires. Pendant deux semaines environ, je ne fus plus conduite aux interrogatoires, après quoi je reçus cette réponse du procureur du K.G.B., Bakucionis : « Les inquisiteurs ont pleinement le droit d’exiger un examen psychiatrique, mais dans votre cas, il n’en ont pas vu la nécessité. » Kazyo m’interrogea de nouveau, mais pendant un seul jour. Après la réponse de Bakucionis à ma lettre de protestation, l’interrogatoire fut alors mené par le bon serviteur tchékiste Pilelis. À peine le soldat m’avait-il accompagné près de lui qu’il m’apostropha : « Alors, tu te plains ? » – « Non, je ne me plains pas, mais par contre je proteste », lui répondis-je. « Écoute – poursuivit le tchékiste – je travaille ici depuis plus de vingt ans et j’ai vu toutes sortes d’hommes qui se croyaient solides. Pendant quelques semaines, ils réussissaient à maintenir ce genre de comportement, mais par la suite, tous ont fini par capituler... Et toi, dans ta situation, après cinq mois tu demeures souriante du matin au soir. On n’a jamais vu de cas pareil. » « C’est que vos collègues tchékistes m’ont menacée de l’hôpital psychiatrique, non pas à cause de ma bonne humeur, mais parce que je refusais de parler », dis-je en interrompant Pilelis.

Les promesses, le chantage, les menaces

« Il est sûr que si tu réponds au moins à quelques-unes des questions, on te ramènera chez toi... », me dit sournoisement Pilelis. « Même si vous pouviez m’accorder mille années de jeunesse et tout ce qu’il y a de plus beau en ce monde pour une seule de mes paroles susceptible de causer des ennuis à quelqu’un, ces années seraient pour moi un enfer. Par contre, si vous me mettez en hôpital psychiatrique pour toute ma vie, sachant que personne n’a souffert à cause de moi, alors je continuerai à me promener en souriant. La tranquillité de ma conscience m’importe plus que la liberté, voire la vie elle-même. Je ne parviens pas à comprendre comment vous, qui avez sur la conscience tant de sang, tant de larmes versées par d’honnêtes gens, vous puissiez dormir la nuit ? Je préférerais mourir mille fois plutôt que de jouir d’un seul instant de liberté avec une conscience comme la vôtre ! »

Le major Pilelis pâlit et baissa la tête. Pendant un instant, il demeura comme pétrifié. À ce moment, je compris qu’il se rendait compte de la profondeur de sa bassesse et de n’avoir pas eu la force ou la volonté d’émerger de la bourbe dans laquelle il était plongé. (Après mon retour de Sibérie, j’ai appris des choses épouvantables sur le passé de Pilelis.) Après un certain temps le pauvre tchékiste releva la tête et déclara avec rage : « Puisque les choses sont ainsi, alors aujourd’hui même on te renverra chez toi, mais en ton nom et comme si tu avais effectivement dénoncé certaines personnes, on commencera à perquisitionner et à arrêter... (et là il énuméra une série de noms de personnes absolument innocentes). Pour nous, rien de plus facile que d’imiter ta signature au bas d’un procès-verbal. Alors tes amis te tourneront le dos pour avoir trahi et nous-mêmes nous ne te dirons plus « bonjour ». – « Oh, comme vous m’avez effrayée, répondis-je en souriant. Vous voulez simplement tourner tout le monde contre moi ! Mais je n’ai pas besoin de la gratitude des gens : une seule chose m’est nécessaire : la tranquillité de ma conscience. Et quant à votre « bonjour » vous pouvez vous le garder ! » – « Nous sommes au courant de tout cela même sans que tu avoues », reprit Pilelis – « Si vous savez tout, alors pourquoi m’interrogez-vous ? », objectais-je. – « Peut-être pas tout », corrigea le tchékiste, « mais pas mal de choses. » Et pour prouver qu’il ne mentait pas, il commença à dire : « Tel jour, à telle heure, un tel et un tel sont venus chez toi (tout cela était exact) et tu leur as offert des prunes cuites... » Je fus saisie d’une certaine inquiétude en pensant qu’il aurait bien pu impliquer des personnes innocentes.

Un éclat de rire

déconcerte l’inquisiteur du K.G.B.

À cette pensée, je demandais au Seigneur de m’aider et tout d’un coup, me souvenant d’une histoire assez amusante survenue quelques jours auparavant alors que je me trouvais en prison, je me mis à rire aux éclats. Pilelis, qui ne s’attendait pas du tout à cette réaction, fut tellement décontenancé et confus qu’il demeura muet, bouche bée, me regardant pendant quelques minutes, tout surpris et de toute évidence n’ayant rien compris aux raisons de ma joie. Il était bien convaincu que ce qu’il venait de me redire n’avait en rien de quoi me faire rire ; par contre, cela aurait dû me causer de la peur et de l’inquiétude. Il a certainement pensé que j’essayais de recourir à cette échappatoire judiciaire selon laquelle tout ce que les tchékistes parviennent à découvrir par l’espionnage n’a de valeur que si l’inculpé en reconnaît les faits. Or, en réalité, je ne savais rien. À partir de ce moment et au cours des six mois qui suivirent, Pilelis, au cours des interrogatoires ne fit plus aucune allusion aux faits qu’il avait appris par espionnage. Un jour, tout d’un coup, il commença à me faire des compliments : « Au cours de toute ma carrière, je n’ai jamais trouvé une personne comme toi qui ait tant d’amour pour son prochain. » Alors, je lui demandais le pourquoi de telles louanges et il m’expliqua : « Il ne s’agit pas de te faire des compliments, mais c’est la vérité. » – « Et, bien que je me sois efforcée de faire du bien à tout le monde – fis-je observer –, vous m’infligerez au cours du procès une peine supérieure à celle imposée à un assassin... » – « Oui, tu attraperas davantage qu’un assassin, parce que tu sais trop de choses... » confirma Pilelis. Le lendemain, il me dit que moi et les autres personnes arrêtées : Virgilijus Jaugelis, prêtre décédé depuis, et Petras Plumpsa, nous n’étions que des « fanatiques », ce à quoi je rétorquai : « Cette appellation vous convient beaucoup mieux à vous qui essayez par la force de rendre athées tant de gens. Les croyants, au contraire, aiment tous les hommes, car le Christ a dit : « Tout ce que vous ferez pour l’un d’eux, c’est à moi que vous le ferez. » Nous luttons seulement contre le mal et nous vous pardonnons ; et s’il le fallait, nous donnerions notre vie pour vous. Et cela vous le savez bien ! » Bien sûr Pilelis le savait, mais malgré cela sur les procès-verbaux établis par les témoins, après qu’ils eussent signé et aient été congédiés, il avait ajouté sur une ligne laissée volontairement libre qu’ils avaient déclaré que j’étais une « fanatique ». Je me rendis compte de cette falsification quand j’eus connaissance des motifs de mon procès. Revenue de Sibérie, je demandais aux témoins s’ils avaient effectivement déclaré que j’étais une fanatique. Tous me répondirent négativement ; certains même d’entre eux ne savaient même pas ce que signifiait ce mot. Les tchékistes accusent de « fanatisme » religieux toux ceux qui sont poursuivis à cause de la religion. En fait, nous avions été classés dans cette catégorie par des ordres secrets provenant de Moscou.

Virgilijus Jaugelis, premier prêtre du Séminaire clandestin de Lituanie, ordonné en 1978. Condamné à deux ans de prison à cause de la « Chronique de l’Église Catholique de Lituanie », il fut libéré en raison d’une maladie incurable et mourut le 17 février 1980 à l’âge de 32 ans.

La peur de l’inquisiteur

Un jour, un soldat me conduisit pour l’interrogatoire dans le bureau de Pilelis où, en plus de ce dernier, étaient assis deux autres tchékistes. Depuis un certain temps, cela se produisait souvent parce que Pilelis avait appris à se défier de moi ; en effet il savait que durant la perquisition j’avais réussi à détruire les lettres malgré la présence de nombreux tchékistes.

« Je ne sais plus ce qu’elle pourrait faire », aurait-il dit. Pour cette raison, il n’était plus seul dans le bureau. En présence des deux tchékistes, Pilelis déclara : « Vous les croyants, vous n’êtes jamais contents : tantôt c’est ceci, tantôt c’est cela ; rien n’est bien. Croyez-vous que vous seriez mieux avec des fascistes ? » – « Je ne sais pas ce qui me serait arrivé avec des fascistes – répondis-je – mais je sais que vous êtes pire que les fascistes ! » À ce moment-là Pilelis bondit et hurla : « Comment ? !... Nous serions pires que les fascistes ?... » « Oui – répondis-je – les fascistes ont accompli une opération délibérément criminelle, mais eux au moins, ils ne s’en sont pas cachés. Vous, vous commettez les mêmes crimes, essayant de vous présenter sous le masque de « libérateurs », de « frères »... tandis que par derrière, vous cachez le même poignard taché de sang. N’y a-t-il pas quelque chose de plus répugnant dans l’homme que le pharisaïsme ? Et, étant donné que vous êtes des pharisiens, vous êtes sûrement pire que les fascistes ! » « Je mettrai tout cela dans le procès-verbal ! », cria Pilelis, tirant une feuille de papier de son bureau. « Faites-le, lui répondis-je tranquillement, je vous redirai tout point par point et je signerai ce procès-verbal. » Mais Pilelis n’eut pas le courage de mettre sur le papier mes paroles et il se garda bien d’en écrire une seule virgule. Lors du dixième mois de mes interrogatoires, Pilelis me montra l’une de mes photographies, me demandant ce que j’avais à dire à ce sujet. Je vis pour la première fois une de mes photos, format carte-postale, et je compris que c’était un agrandissement d’une plus petite, exactement de celle qui figurait sur mon passeport, lequel m’avait été dérobé lors de la perquisition. Afin que personne ne soit compromis, je lui répondis : « Si cela n’a aucun rapport avec mon procès et que vous ne portiez pas mes explications sur le procès-verbal, je vous dirai ce que je pense de cette photo. » Pilelis déclara : « Tu as ma parole d’inquisiteur que cela ne concerne pas ton affaire et que je ne porterai pas sur le procès-verbal ce que tu me diras. » Je lui expliquai alors que c’était la première fois que je voyais l’une de mes photos dans un tel format et que d’après-moi quelqu’un l’avait agrandie à partir de celle figurant sur mon passeport et l’avait ensuite diffusée de façon à ce qu’elle puisse être en possession de personnes qui ne me connaissaient pas.

La « subtilité » juridique de l’inquisiteur !

Alors que je finissais de parler, le tchékiste commença à rédiger un procès-verbal relatif à mes déclarations – « Alors qu’est devenue votre parole ? » lui demandais-je – Pilelis, en souriant ironiquement, me répondit : « C’est justement ici qu’intervient la subtilité juridique ! » – « Si pour vous le mensonge est une subtilité juridique, alors, pour protester, à partir de maintenant je refuse de continuer à parler avec vous. » – Dans les deux semaines qui suivirent, chaque jour, deux à trois tchékistes avec en plus le procureur Bakucionis me conduisirent aux interrogatoires, mais je demeurais ferme dans mon attitude de silence. Enfin, les inquisiteurs constatant qu’il n’y avait rien à tirer de moi, décidèrent de clore l’instruction. Pilelis qui, pendant tout ce temps, s’était moqué de moi, disant que je ne comprenais rien aux subtilités juridiques, grommela avec ironie, alors que venaient de se terminer les interrogatoires : « Eh bien, toi, tu es très forte !... »

Les témoins terrorisés

Dès que l’instruction fut close, je poussais un soupir de soulagement en pensant que « grâce à Dieu, les témoins cesseraient d’être terrorisés ». Dans cette opération, les tchékistes Gudas et Vincas Platinskas s’étaient particulièrement distingués tandis que Pilelis s’acharnait sur mon frère. Le tchékiste Vincas Platinskas était parvenu à terroriser Broné Kibickaité jusque dans la rue : « Ta place est avec Nijolé, en prison ! » En général, les personnes les plus proches restées en liberté craignaient plus leur propre arrestation que celui qui a été arrêté. Étant donné que j’avais refusé l’assistance d’un avocat, c’est moi-même qui pris connaissance de l’enquête me concernant. Tous les nombreux témoins interrogés (au sujet des trois faits relatifs à la « L.K.B. Kronika »), tous, à l’unanimité et malgré les lourdes menaces des tchékistes, déclarèrent que les faits répondaient à l’exacte vérité.

Escortée par six soldats

Les 16 et 17 juin 1975 se déroula le procès contre moi pour « calomnie », l’instruction ayant été faite sans la participation d’un seul témoin. Je fus conduite dans la salle d’audience par six gardiens, alors que les assassins ne sont escortés que par un ou deux gardiens au maximum. De toute évidence, ils étaient inquiets, car ils savaient que mon autodéfense et ma dernière intervention seraient publiées. En ouvrant l’audience, le procureur Bakucionis, qui tournait entre ses mains une enveloppe contenant ma propre défense et ma dernière intervention que j’avais réussi à faire sortir secrètement des souterrains du K.G.B., s’adressa à moi avec gravité : « Si tu es disposée à ne pas parler, le procès terminé, tu pourras rentrer chez toi libre ! » – Cette proposition faite, je me mis à réfléchir : le procureur du Tribunal Suprême en personne m’offrait la liberté afin que je me taise ! Elle devait être bien grande leur peur d’entendre la vérité. C’est alors que je répondis : « Je ne suis pas une opportuniste et je n’ai pas l’intention de changer mes convictions. Aujourd’hui, je parlerai. »

Le désarroi du procureur

Le procureur blêmit et, la tête basse, s’assit à son siège. Dans la salle, il n’y avait que six tchékistes et les soldats russes qui m’avaient escortée et qui ne savaient pas le lituanien. On les avait de toute évidence choisis afin qu’ils ne comprennent rien de ce qui serait dit au tribunal. Alors que je demandai au juge pourquoi la salle d’audience était vide. Celui-ci, mentant, déclara qu’il avait décidé que le procès se déroulerait à huis clos...

« Comment se fait-il que les témoins, après leur déposition, soient aussitôt congédiés alors qu’il est prévu, dans le cas d’un procès à huis clos, qu’ils doivent rester, car je pourrais avoir besoin d’eux ? » – Le juge cria rageusement : « Tais-toi ! Ici, le patron c’est moi et je fais ce que je veux ! » – Je lui fis remarquer que les patrons, ce n’étaient ni lui ni moi, mais que tout le monde était tenu d’observer la loi. Alors le juge me menaça : « Encore une parole et je te fais expulser de la salle. On te condamnera sans toi ! » – « Bien sûr, vous pouvez me mettre dehors, répliquais-je, mais ce faisant, votre procès sera par trois fois illégal : sans public, sans témoins et finalement sans l’accusée. Quel genre de procès cela aura été alors ? »

Le malaise de la cour

pendant l’auto-défense

Quoi qu’il en soit, on me laissa dans la salle, ce qu’ils auraient à regretter amèrement un peu plus tard. Tandis que je commençais à prononcer ma défense, le procureur, le juge et les conseillers baissèrent la tête et les yeux. Pendant tout le temps, ils restèrent assis, le visage terreux, n’osant pas lever les yeux une seule fois, comme s’ils étaient des coupables condamnés à mort. Je ne sais pas ce que j’aurais donné pour qu’ils soient photographiés dans cet état. Les malheureux, ils se rendaient évidemment compte qu’ils commettaient un crime. Cela fut remarqué également par les soldats russes qui, après le procès, me dirent : « Mais quelle espèce de procès s’est donc déroulé ? Voilà deux ans que nous assumons le service d’escorte des prévenus au tribunal, mais jamais nous n’avons assisté à un tel genre de procès ! Vous paraissiez être le procureur, tandis que les juges avaient l’air de criminels déjà condamnés à mort. Qu’avez-vous donc pu leur dire pour qu’ils soient aussi désemparés ? » – Le second jour du procès, lors de ma dernière intervention, les juges étaient pareillement assis, pâles et la tête basse. Prions que le Seigneur soit miséricordieux à leur égard comme il l’est à notre égard.

Nouvelles méthodes de torture

dans les souterrains du K.G.B.

Dans les souterrains du K.G.B. destinés à assurer l’isolement lors des interrogatoires, les anciennes méthodes de torture utilisées jadis et décrites dans « L’Archipel du Goulag » ont été remplacées par de nouvelles méthodes. Dans les souterrains du K.G.B., il y a des cellules où règne la chaleur et d’autres où il fait froid. Moi-même ainsi que Vladas Lapienis, le prêtre Alfonsas Svarinskas (1983) et bien d’autres ont été enfermés dans ces cellules à forte chaleur, où la plupart du temps on suffoque par manque d’air, on transpire constamment comme si on venait de sortir d’un bain. Par contre, Genuté Navickaité, Onuté Vitkauskaité et d’autres ont été enfermés dans des cellules froides, humides à tel point que les murs ruisselaient d’eau. Dans ces cellules, le froid pénétrait jusqu’à la moelle des os et les articulations devenaient douloureuses.

Onuté Vitkauskaité, condamnée le 25 novembre 1980 à 1 an et demi de camp de concentration à cause de la « Chronique de l’Église Catholique de Lituanie ».

Genuté Navickaité, condamnée également le 25 novembre 1980 à 2 ans de camp de concentration à cause de la « Chronique de l’Église Catholique de Lituanie ».

Ceux qui ont été ainsi enfermés, ont déclaré être tombés dans un tel état de faiblesse qu’ils avaient du mal à se mouvoir. Un autre tourment était constitué par d’inexplicables forts maux de tête et d’estomac, si bien que parfois, alors qu’ils étaient étendus, ils n’arrivaient plus à se relever et même à bouger les mains. C’est seulement après beaucoup d’efforts douloureux qu’ils parvenaient à se reprendre. C’est ainsi que Vladas Lapienis fut détenu longuement dans une cellule et des démangeaisons apparurent sur son corps et, comme pendant la nuit il se grattait, se formèrent des plaies qui ne se refermèrent plus. Il commença à saigner abondamment du nez, sa tension nerveuse augmentant chaque fois qu’on ouvrait la porte. Alors qu’il était à bout de forces, au cours d’un interrogatoire il avait demandé qu’après sa mort on envoie sa dépouille mortelle à sa femme. C’est alors que les tchékistes le transférèrent dans une autre cellule où ses malaises disparurent peu à peu. Bien que Vladas Lapienis souffrît d’hypertension artérielle, depuis ses interrogatoires et en particulier après son retour de Sibérie sa tension artérielle descendit au plus bas. Seul Dieu sait les moyens auxquels recoururent les tchékistes pour briser la volonté de leurs victimes soumises aux interrogatoires. De plus, on adjoignait aux détenus dans les cellules des informateurs du K.G.B., ordinairement des criminels de droit commun qui, une fois découverts, se mettaient à commander et à torturer de toutes les manières l’individu confié à leurs « soins ». Les cellules du K.G.B. se trouvaient presque sous terre et seulement la partie la plus haute avait une petite fenêtre collée au plafond, donnant au ras du sol, sur les dalles de la cour du K.G.B.

Cette lucarne, protégée par un grillage, comporte deux châssis de verres sales, de sorte qu’il est bien difficile d’apercevoir un petit coin de ciel. Pour parvenir à la fenêtre, il faut monter sur une petite table, ce qui est formellement interdit. Une fois par jour, les détenus en attente d’interrogatoire, sont conduits dans une petite cour pour la promenade d’une demi-heure (régulièrement ils devraient bénéficier de 45 minutes d’air, mais les soldats, le plus souvent, mordent sur ce temps). Cette petite cour a tout l’air d’une cage : hautes murailles, sol en ciment, le tout couvert d’un grillage serré. Ces cours sont généralement longues de quatre à cinq pas et seules quelques-unes sont un peu plus grandes. Tout autour se dressent les hautes murailles du siège du K.G.B. Pendant toute la période des interrogatoires, il est pratiquement impossible d’apercevoir un arbuste ou un brin d’herbe. Dans les couloirs du secteur d’isolation, passent continuellement trois soldats de garde qui surveillent sans cesse les détenus à travers un « œil » installé sur chaque porte.

Le blasphème et la grossièreté :

produits de la nouvelle morale soviétique

En parlant entre eux, les gardiens usent d’un langage obscène et souvent entremêlé de jurons. Particulièrement fréquente est la répugnante expression, typiquement russe, à l’égard de la mère. Tandis que j’exprimais mon dégoût à Pilelis pour les jurons des jeunes militaires communistes, il m’expliqua en souriant qu’ils ne savaient pas parler autrement et que les jurons étaient comme des refrains.

Voilà ce qu’est leur morale communiste : maudire tout ce qu’il y a de noble et de sacré, mais dans les relations internationales revêtir un masque d’hypocrite politesse. Il est navrant de constater qu’à l’étranger, il y a des hommes qui croient aux fausses promesses des communistes, aux accords signés par eux, à leur « bonne volonté ». Les communistes promettent beaucoup aux autres afin qu’ils relâchent leur surveillance et ils peuvent ainsi les avaler facilement d’une seule bouchée. Tous les accords et tous les actes qu’ils signent ne sont que supercherie, car ils sont vite violés et de la manière la plus cynique. Dialoguer avec Satan ou avec ses esclaves conscients constitue une faute. L’amour véritable ne doit pas les aider à faire le mal : il faut croire à leur mensonge, mais combattre uniquement le mal. Les communistes ressemblent au serpent du Paradis terrestre : ils promettent beaucoup, mais ils apportent la mort.

La dernière rencontre avec mon frère

Le 17 juin 1975, après la sentence du tribunal, la « corneille » noire (c’est ainsi que l’on appelle la voiture cellulaire de couleur noire) me ramena dans les souterrains du K.G.B. où je devais rester plusieurs jours. Le jour suivant, on m’accorda une brève entrevue avec mon frère Jonas. Avant cette rencontre, un soldat me conduisit dans une cellule où une infirmière du K.G.B. me déshabilla complètement, et m’examina sur toutes les coutures. La même « procédure sanitaire » fut répétée après notre entrevue. Mon frère m’avait apporté une rose d’intense couleur : les contrôleurs du K.G.B. l’examinèrent attentivement, effeuillant chaque pétale pour voir s’il n’y avait pas quelque chose de caché.

Au moment de la rencontre, ils nous firent asseoir l’un et l’autre à une certaine distance et nous étions séparés par une plaque de verre posée au centre d’une longue table. L’un des geôliers ne nous quittait pas des yeux et il nous interrompait continuellement, nous enjoignant de parler de choses ordinaires et insignifiantes, sous peine d’interrompre la visite. À la fin de l’entretien, mon frère essaya de me faire passer un paquet contenant des vivres et des vêtements pour le voyage au camp de concentration de Mordovie, mais tout fut repoussé. Le tchékiste déclara qu’il pourrait m’apporter tout cela le lendemain, mais quand mon frère revint, on lui dit que j’étais déjà partie, ce qui était un mensonge évident : en réalité mon transfert ne s’effectua que le jour suivant. Mais cela est une torture de l’administration : que durant le voyage, elle souffre de la faim !

Les préparatifs pour la déportation

au camp de concentration

Avant d’entreprendre le voyage vers le camp de concentration le 20 juin 1975, l’infirmière habituelle du K.G.B. m’examina de nouveau, tandis que dans le même temps les soldats vérifiaient mes misérables réserves de vivres et de vêtements. Ils m’enlevèrent jusqu’au papier des bonbons et confisquèrent toutes mes notes. Après m’avoir dit : « Salue une dernière fois la Lituanie, car tu ne la reverras plus ! Tu es entre nos mains ; nous ferons de toi ce que nous voudrons », ils me conduisirent avec la « corneille » à la prison de Lukiskes à Vilnius. Ils m’enfermèrent dans une cellule d’isolement, c’est-à-dire dans une sorte d’armoire en ciment, dans laquelle il n’est possible que de se tenir assis. Au bout d’un certain temps, je me mis à suffoquer par suite du manque d’air, ce qui n’inquiétait personne : « Ce n’est pas une station balnéaire », disaient en plaisantant les surveillants. Après être restée quelques heures dans cette armoire, les soldats me conduisirent de nouveau dans la « corneille », qui ressemblait à une barque métallique, où il manquait d’air et où l’on suffoquait en raison de la chaleur. Ils m’amenèrent ensuite à la gare de Vilnius. La « corneille » n’a pas de glaces, et de l’intérieur on ne voit rien, à tel point que l’on se croit enterré vivant. Dans l’empire soviétique, le détenu n’est pas considéré comme un être humain ; on le traite plus mal que les animaux : c’est un esclave privé de tout droit, il est détesté et sans cesse torturé moralement et physiquement par les soldats de l’escorte et les geôliers.

L’affreux voyage vers la Mordovie

Après nous avoir conduits à la gare de Vilnius, les soldats avec leurs chiens en laisse nous firent sortir de la « corneille ». Afin que les gens ne nous voient pas, un wagon mis à l’écart nous avait été réservé. Ils nous rangèrent sur une ligne et comme j’étais « une criminelle des plus dangereuses pour l’État » (c’est ainsi qu’étaient qualifiés les prisonniers de conscience), je fus mise au premier rang, surveillée par quatre soldats et deux chiens. Tous les autres, quelques dizaines d’hommes, tous les criminels de droit commun, furent mis en file derrière moi, surveillés par quelques soldats et deux chiens. Les détenus étaient surpris par mon aspect, me demandant où j’avais pu être détenue pour paraître aussi pâle et aussi épuisée, alors que eux aussi ne paraissaient guère en meilleur état.

Après dix mois de séjour dans les cachots souterrains du K.G.B., je pus revoir le vert des arbres et de l’herbe, le grand air et le ciel immense, ce qu’on ne voit pas à travers les grillages d’une lucarne. Quelle joie à cette vue ! Grâces soient rendues au Créateur pour toute cette beauté. Mais nous ne pûmes jouir longtemps du spectacle, car nous fûmes poussés, en hâte et brutalement, vers le wagon qui se trouvait un peu plus loin. Dans ce wagon entouré de grosses barres, il y avait des boxes fermés par des grilles de fer, munies de fortes serrures. Je fus enfermée dans un box à deux places, tandis que les hommes furent entassés à 8 et jusqu’à 12 dans des boxes prévus pour quatre personnes. Une planche de bois servait de lit pour la nuit et je pus m’étendre sur celle-ci. Par contre, les hommes serrés comme des anchois dans un tonneau, non seulement ne pouvaient s’étendre, mais ils n’avaient pas même la place de s’asseoir. Dans le couloir, les geôliers allaient et venaient devant les boxes. Devant mon box se tint pendant tout le temps un soldat avec un fusil ; il ne me perdait jamais de vue afin que je ne puisse pas « m’évaporer ». Les soldats étaient relevés toutes les trois heures. Les détenus leur demandèrent ce que j’avais bien pu faire pour être si surveillée. Ces individus, pour la plupart déjà condamnés quatre et jusqu’à six fois, n’avaient jamais vu de personnes si surveillées. Ils furent très étonnés d’apprendre que dans l’empire soviétique, il pouvait encore exister des prisonniers de conscience, et à l’unanimité, ils maudissaient ce gouvernement soviétique qui, selon eux, était l’unique responsable de leur déshumanisation.

Sans cesse, les soldats défendaient de parler puisque cela était interdit, mais par la suite eux aussi finirent par s’intéresser à de telles conversations. Dans le cœur de la plus grande partie de ces détenus, il restait encore quelques lueurs d’humanité, même si cela était quelque peu étouffé par les cendres de la haine et de la méchanceté, conséquences de l’éducation athée. Durant le voyage du transfert, on distribua aux prisonniers une petite miche d’un pain noir, aigre et mal cuit (le même pain que celui des souterrains du K.G.B. et des camps de concentration ; il s’agit d’un pain préparé spécialement pour les détenus). À peine l’a-t-on mangé qu’il provoque des douleurs d’estomac, comme si c’était du feu. Il y avait également quelques petits poissons très salés et avariés de la dimension d’un doigt. Je m’abstenais de manger ces rations afin de n’être pas gênée ensuite, alors que quand j’étais en liberté, je pouvais manger de tout sans être incommodée. Les détenus par contre, après avoir mangé les poissons, réclamaient de l’eau pour calmer leur soif, mais les soldats se moquaient d’eux et la leur refusaient : qu’ils souffrent ! Alors dans le wagon s’élevait un tel vacarme accompagné de tant de jurons que l’on se serait cru en enfer. Après s’être bien amusés, les soldats portèrent enfin les bidons d’eau. Les détenus, après avoir bu, demandèrent peu de temps après à être conduits aux toilettes. Encore une fois, les soldats torturèrent les prisonniers et, pendant plusieurs heures, les laissèrent crier. Quelle cruauté chez des soldats à peine âgés de 18 à 20 ans ! Presque tous portaient l’insigne du komsomol « petit-fils de Lénine ». Eux aussi, par leurs grossièretés et leurs jurons, n’étaient pas en reste avec les condamnés. Voilà ce qu’est la morale communiste !

Quelque temps après notre départ de Vilnius, notre wagon s’arrêta pendant vingt-quatre heures.

Les vivres du jour suivant ne furent pas distribués, parce que le voyage vers les cachots de Pskov était prévu ne durer que deux jours. C’est ainsi que les détenus déjà exténués eurent de plus à souffrir de la faim. Après bien des supplications, les soldats acceptèrent de distribuer mes provisions, mais ce ne fut qu’une goutte d’eau dans la mer ! Le transfert au camp constitue une autre forme de torture pour les prisonniers : le voyage est volontairement prolongé et il peut durer un mois et même deux, alors qu’il pourrait se faire en 2 ou 3 jours. Les wagons de prisonniers sont surchargés. Ces derniers fument presque tous et sans interruption le pire des tabacs, le « marchorka », tandis que les petites fenêtres du couloir du wagon ne sont jamais ouvertes pendant la journée et les glaces sont obscurcies afin que personne ne puisse voir de l’extérieur les prisonniers épuisés derrière les grillages. Le wagon est donc sans cesse rempli d’une fumée bleuâtre, si épaisse que l’on ne distingue plus rien à quelques mètres. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la fumée, la tête commence à tourner et surviennent des nausées, comme s’il s’agissait d’une intoxication. Pendant la nuit, il fait froid parce qu’on ouvre les glaces et la plupart des prisonniers sont insuffisamment vêtus, d’autant que les nuits, même pendant l’été, sont souvent humides et fraîches, sans parler de celles de l’hiver. Les hommes détenus politiques sont mélangés avec les criminels de droit commun qui se moquent d’eux, leur enlèvent ce qu’ils ont, et ce qui n’est pas rare, les frappent. De leur côté, les soldats les excitent et s’amusent, car les détenus pour raison de conscience sont considérés par les Soviétiques comme des « fascistes », et alors qu’ils soient donc rossés ! Ces criminels de droit commun sont si souvent tombés dans un tel abîme d’abjection, que se trouver avec eux dans le même wagon est une lourde épreuve morale, sans parler de ceux auxquels il arrive de demeurer avec eux en camps de concentration. C’est ce qui est devenu ces derniers temps chose courante chez les Soviétiques. Les tchékistes ont pris maintenant l’habitude de menacer de cette façon : « On te mettra avec les bandits »... ou encore « On t’enfermera en hôpital psychiatrique » ou « On va payer des assassins et tu seras assommé cette nuit même. Et ce sera fini pour toi... »

Les terribles haltes dans les prisons de

Pskov, Iaroslavl, Gorki,

Rouzaïerka et Potma

Avant de parvenir au camp de concentration pour femmes à régime sévère réservé aux prisonniers politiques de la Mordovie, on fit des haltes de quatre à six jours dans les prisons de Pskov, de Iaroslavl, de Gorki, de Ruzaierka et de Potma, tous lieux de transit. Après quelques jours de voyage, les soldats nous chassaient littéralement des wagons, donnant souvent des coups de pied aux plus faibles afin de les obliger à aller plus vite. Puis, enfournés dans la « corneille », nous étions conduits en prison. La « corneille », où les détenus avaient été entassés, avec ses tôles noires, surchauffée par le soleil, semblait être une fournaise ; on y suffoquait, on y souffrait de la soif et les membres étaient si engourdis que l’on était incapable de faire le moindre mouvement. Je fus enfermée avec une autre détenue dans un box à une place et, hoquetant et en sueur, nous parvînmes à la prison. Mais comme les prisons sont habituellement surchargées, le nombre des détenus dans les cellules excédait le chiffre normal ; il en résultait que les nouveaux arrivés, obligés d’attendre qu’on libère une cellule, devaient rester une demi-journée à haleter dans la « corneille ». Une fois descendus, les détenus étaient concentrés dans une grande pièce, puis après un certain temps, on les appelait l’un après l’autre suivant les articles du code pénal selon lesquels ils avaient été condamnés. Après une perquisition minutieuse, ils étaient dirigés vers la cellule qui leur avait été attribuée. Ces cellules étaient invariablement déprimantes, sales et remplies de parasites de toute espèce : punaises, poux, puces, cafards et dans les petites cours destinées à la promenade quotidienne d’une demi-heure, couraient des rats. Les cellules étaient froides et humides, car elles ne voyaient jamais le soleil. Les fenêtres étaient munies de barres de fer rouillé, tandis qu’à l’extérieur, il y avait une tôle trouée qui non seulement ne laissait pas passer la lumière, mais également empêchait l’air de pénétrer. C’est pourquoi, de jour comme de nuit, les lampes électriques étaient toujours allumées. À Pskov, on m’enferma pendant une semaine dans une cellule d’isolement située dans un souterrain. La cellule avait un plafond bas, des murs ruisselants d’humidité, un sol en ciment auquel on avait fixé un lit de fer rouillé. En entrant, on me remit un vieux matelas, sale et déchiré. Un trou dans le sol servait de latrines. De plus, la fenêtre étant obstruée par une plaque de tôle, la lumière électrique fonctionnait jour et nuit. Dans les camps de concentration et dans les cachots, on donne juste la nourriture suffisante pour ne pas mourir de faim : le matin, dans un gobelet en fer, quelques cuillerées d’une soupe d’orge de la pire espèce, faite à l’eau et sans aucune matière grasse et une écuelle d’eau trouble qui devrait être du thé ; à midi, une louche de soupe de légumes liquide et de nouveau, quelques cuillerées d’une soupe d’orge dans laquelle on a mis des matières grasses de mauvaise odeur. D’autres fois, on distribue des petits morceaux de poisson qui, assez souvent, provoquent chez les détenus des intoxications. Moi-même, plusieurs fois, j’ai été intoxiquée par ce genre de nourriture. Le soir, quelques cuillerées de soupe d’orge et de thé. De plus, on donne à chaque prisonnier une demi-boule de pain pour la journée, mais en raison de sa mauvaise qualité, je n’ai pas pu en manger. La nourriture nous est remise par une petite ouverture découpée dans la porte de la cellule, et ceux qui servent, accompagnés souvent par les soldats, ont la défense formelle de parler aux détenus. Tous les détenus, exténués, sont réduits à des squelettes recouverts d’une peau terne et violacée. Souvent, les geôliers s’amusent d’eux : « L’important, c’est qu’il reste les os ; la chair reviendra ! » En quittant la prison, c’est de nouveau la perquisition, la « corneille », la gare, les barres de fer du wagon, tandis que mon compartiment se trouve bondé d’une manière invraisemblable de femmes prisonnières de droit commun. Et le voyage recommence. Outre Pskov, j’ai séjourné dans les prisons de Iaroslavl, Gorki, Ruzaierka et de Potma, où je fus incarcérée dans la même cellule que de malheureuses détenues pour crimes : assassinats, vols, etc.

La femme déshumanisée

par le communisme

Les femmes emprisonnées sont très nombreuses. Je me suis trouvée en contact avec de très jeunes criminelles de 15 ans, condamnées pour vol ou homicide, ainsi qu’avec des femmes enceintes et d’autres, d’âge mûr ou parfois d’âge avancé. Leur immoralité, leur incapacité de distinguer le bien du mal, leur déshumanisation, étaient effrayantes. C’est seulement ici que l’on peut se rendre compte combien est misérable l’homme sans Dieu et que les plus grands criminels sont ceux qui systématiquement par la force et leur insistance empoisonnent l’âme humaine par le mensonge ; c’est-à-dire tous les athées soviétiques qui gouvernent le pays.