Wolfram von Eschenbach

(1180-1225)

par

Jean SPACH

Frédéric de Schlegel a déclaré en âme et conscience, au commencement du dix-neuvième siècle, que Wolfram von Eschenbach était le plus grand poëte de l’Allemagne. La proclamation de cette primauté littéraire d’un auteur du treizième siècle, dont le nom et les œuvres étaient à peu près oubliés depuis l’époque de la Réforme, constituait une évidente exagération, le résultat d’une espèce d’engouement de la jeune école romantique, qui trouvait dans Wolfram le représentant de ses propres doctrines à elle. Mais même en réduisant la louange hyperbolique des Schlegel et des Tieck à une formule plus modeste, on ne peut, lorsqu’il est question de Wolfram, se dispenser de tenir compte du jugement favorable d’un esprit aussi méthodique et calme que l’est Gervinus. Or, cet éminent historien de la littérature allemande trouve dans le « Parcival », et surtout dans les fragments du « Titurel » de Wolfram, matière à beaucoup d’éloges. Gervinus, en parlant de ce rival de Godefroi de Strasbourg, s’exalte et se passionne ; il en fait le créateur, le père de toute une classe de poëtes modernes. Wolfram d’Eschenbach est en quelque sorte pour lui le précurseur de Dante et de Klopstock ; dans son Parcival il découvre des trésors infinis d’observation psychologique et de mysticisme religieux ; dans le Titurel, il prête, avec attendrissement, l’oreille au doux bégaiement d’amour de deux enfants.

San-Marte et Simrock, les habiles traducteurs et commentateurs de Wolfram ; van der Hagen, l’érudit éditeur des Niebelungen et des Minnesinger ; Lachmann, le judicieux réviseur de tous les manuscrits de l’auteur de Parcival, de Titurel et de Willehalm, tous ces littérateurs et ces savants éminents partagent, plus ou moins, l’enthousiasme raisonné de Gervinus. J’étais donc suffisamment averti, en abordant l’étude ardue de Wolfram ; s’il m’arrivait de n’y point trouver goût, je n’avais qu’à m’en prendre à moi-même, à mon défaut de jugement, aux lacunes de mes connaissances, à la tiédeur de mon sentiment poétique.

Jugez de mon désappointement, lorsqu’il y a douze ans la traduction du Parcival par Simrock tomba entre mes mains ; je n’arrivai point au bout du premier volume ; je fus découragé par l’incohérence apparente des évènements, par ce labyrinthe de faits et d’actions sans but qui se croisent, s’enchevêtrent ou se déroulent, sans plan préconçu à ce qu’il me semblait, comme dans ces romans de chevalerie condamnés par Cervantes et éclipsés par les brillantes créations de l’Arioste. Je ne trouvai point matière à un attachement quelconque pour le héros du poëme, pour ses rivaux et les chevaliers ou dames du Saint-Graal et de la Table ronde. Et comme je tiens à être sincère avant tout vis-à-vis de moi-même et à ne point me contenter de formules acceptées sur la foi d’autrui, je confessai mon impuissance et je renvoyai l’étude de Wolfram à des temps meilleurs.

Ces temps meilleurs sont venus pour moi. J’ai pris le parti d’étudier Wolfram dans son propre langage, quelque obscur et difficile qu’il soit par moments, et l’étude seule, il faut en convenir, peut révéler ce poëte bizarre, si vertement traité par son rival et contemporain Godefroi de Strasbourg ; l’étude seule peut faire pénétrer à travers une rude écorce jusqu’à ce noyau de saveur exquise. C’est dire et confesser à l’avance que Wolfram ne sera jamais un poëte populaire, et ne pourra conquérir un auditoire moderne, comme l’auteur de Tristan et d’Iseult.

Je vais essayer de faire partager à quelques esprits sérieux mon admiration tardive, et de pénétrer dans les mystérieuses conceptions de cette âme de chevalier chrétien. Après les travaux d’élucidation qui ont été faits en Allemagne sur l’œuvre de Wolfram, travaux si considérables que je ne pourrai pas même les résumer, mon ambition doit se borner à reproduire ici mon impression personnelle, à retracer en quelques lignes la biographie d’ailleurs très-fragmentaire du poëte, à indiquer sommairement le contenu de ses vastes compositions, les sources où il a puisé, et à marquer la place qu’il occupe dans le tableau d’ensemble de la littérature allemande.

Moins obscure que la vie de Godefroi de Strasbourg, l’origine de Wolfram et sa carrière n’offrent cependant pas à l’investigation la plus laborieuse des contours tout à fait nets, des résultats tout à fait certains. Nous ne connaissons ni l’année de la naissance, ni celle de la mort de Wolfram ; c’est par des inductions seulement, puisées dans quelques passages de ses poëmes, et dans les allusions faites par ses contemporains ou par ses successeurs sur le Parnasse allemand, que l’on peut arriver à fixer quelques points de son existence et à circonscrire à peu près l’époque où il a vécu et composé ses œuvres, reconquises sur l’oubli et désormais immortelles.

Wolfram d’Eschenbach n’est pas d’extraction roturière comme maître Godefroi de Strasbourg ; il est bien et dûment noble et chevalier.

Schildes Amt ist mîn art.

Tout récemment l’Allemagne enthousiaste lui a élevé une statue, à Eschenbach même, dans cette petite ville de la Franconie bavaroise, qui est située à six lieues environ d’Anspach, où naquit de nos jours un autre poëte bien connu, le comte Platen de Hallersmünde. Ce n’est pas à dire que ce lieu de naissance de Wolfram soit admis sans contestation ; il existe dans le Palatinat supérieur (Obere Pfalz), non loin de Bayreuth, une autre localité du nom d’Eschenbach, qui revendique aussi la gloire d’avoir donné le jour à l’auteur de Parcival. Au dix-huitième siècle, les littérateurs suisses (Bodmer, Breitinger, etc.) cherchaient l’origine d’Eschenbach en Thurgovie, d’où était sorti le sire d’Eschenbach, l’un des assassins d’Albert d’Autriche. Mais un témoignage incontestable, celui de Püttrich de Reicherzhausen, parle au quinzième siècle du tombeau de Wolfram dans l’église d’Eschenbach en Franconie, et quoique ce monument ait disparu dans l’une de ces restaurations ou reconstructions, que presque toutes les églises du moyen âge ont subies, il n’est point permis de révoquer en doute la bonne foi d’un noble littérateur, qui a vécu deux siècles après Wolfram.

Dans le Parcival, le poëte lui-même se dit Bavarois, ce qui, en tout cas, parle contre une extraction suisse.

Wolfram d’Eschenbach avait son château (hus) à Eschenbach ; mais cette propriété seigneuriale n’empêchait pas qu’il ne fût pauvre et très-pauvre ; plus d’une fois, dans ses vers, il fait allusion à sa détresse domestique. « Chez lui, dit-il, les souris ne trouveraient point à ronger du superflu. » En décrivant les tournois et les fêtes princières, la magnificence des costumes et l’abondance des banquets, il ne manque presque jamais de laisser entrevoir que sa pitance est maigre et son costume réduit au strict nécessaire. Dès le début du poëme de Parcival, il montre Gamuret, le père de Parcival, peu satisfait d’être le cadet de la famille royale d’Anjou ; ce qui laisse deviner, pour Wolfram, un rang d’ordre pareil dans la maison de son père. Son éducation aussi ne fut guère soignée ; il ne savait ni lire ni écrire ; je ne le calomnie point ; il le dit lui-même. Il a dicté ses vastes compositions, et l’on s’en aperçoit bien au décousu de son style et aux défaillances de sa syntaxe. Quant à son savoir historique et théologique, il paraît l’avoir puisé dans la « Kaiserchronik », ou chronique impériale versifiée du douzième siècle, dans la conversation des prêtres et des moines, dans les romans de chevalerie bretons, français et allemands. Pour subvenir à son existence et être en mesure de consacrer ses heures de loisir au culte des muses, il a dû se mettre comme feudataire ou comme ministérial au service de familles princières ou de dynastes mieux pourvus que lui. Nous trouvons, dans ses œuvres mêmes, des allusions à ses rapports avec les comtes de Werthheim, avec les Henneberg, etc. Mais c’est surtout à la cour de Herrmann de Thuringe qu’il cherchait un abri, des secours, et le spectacle de la vie chevaleresque, dont il reproduisait toutes les phases dans ses vers. À peu près en 1204 il a dû s’y rencontrer avec Walther von der Vogelweide, dont il était l’ami, et y trouver le souvenir encore tout vivant de Henri de Veldeck, l’auteur de l’Énéide allemande, protégé de ce même landgrave Herrmann, qui s’était constitué, vers la fin du douzième et au commencement du treizième siècle, le Mécène des Minnesinger. Le château hospitalier de Wartbourg, près d’Eisenach, réunissait la plus brillante compagnie de cette époque ; mais aux chevaliers et aux poëtes sérieux se mêlaient, aussi les courtisans aventuriers. Walther von der Vogelweide et Wolfram ne cachent point le déplaisir que leur cause la libéralité souvent aveugle du landgrave.

Quoi qu’il en soit, c’est sur la demande et sous le patronage de Hermann de Thuringe que Wolfram compose son Willehalm (Guillaume d’Orange ou de Narbonne), en prenant comme point de départ le manuscrit français que son protecteur lui a fourni. Dans les salles ou sur l’esplanade de la Wartbourg se tenaient ces luttes ingénieuses, dont un poëme de la fin du treizième siècle, le « Saengerkrieg auf der Wartburg », a conservé la trace légendaire. Wolfram, qui, sans aucun doute, a pris part à ces joutes de l’intelligence, de même qu’il brillait dans le champ clos des tiosts (combats singuliers) et des tournois, Wolfram s’est trouvé, grâce au poëme du Saengerkrieg, transformé en personnage mythique ; il est, dans cette œuvre bizarre, que longtemps on lui avait attribuée à lui-même, il est le représentant du principe religieux, il est l’antagoniste du poëte magicien Klingsor ou Klinschor, dont nous retrouverons la trace première dans l’une des sections du Parcival. Ainsi Wolfram a eu la singulière chance d’obtenir, moins d’un siècle après sa mort, les honneurs d’une apothéose poétique, et d’être, sur un théâtre fictif, le champion du christianisme contre un rival païen, contre un nécromancien, créé par lui-même. Certes, il faut avoir agi d’une manière magistrale sur ses contemporains pour être transfiguré de la sorte ; ce ne sont que les intelligences de premier ordre, ou les hommes d’action, qui saisissent ainsi l’imagination populaire et qui obtiennent, en échange de services rendus, de jouissances données, ou de terreurs infligées à la masse, cette récompense ou cette flétrissure posthumes.

Le rôle même que la tradition assigne à Wolfram dans la lutte des chantres de la Wartbourg, implique en faveur du chevalier-poëte une excellente réputation. L’esprit de mysticisme religieux et de haute moralité, dont Parcival porte l’incontestable empreinte, a trouvé son expression dans l’attitude du champion du Dieu des chrétiens contre le démon ; car Klingsor, pour lutter avec Wolfram, appelle le diable lui-même à son aide. Dans la vie réelle, Wolfram n’a point donné de démenti aux doctrines que représentent ou que pratiquent les principaux personnages de son poëme. Wolfram était marié et père de famille très-heureux ; de touchantes allusions « à la poupée de son enfant » ouvrent une perspective sur cet intérieur domestique où le luxe toujours et le nécessaire souvent manquaient, mais où régnaient la fidélité, la constance, l’abnégation, la foi dans les promesses divines. Par une initiation lente et successive dans les énigmes et les mystères du Parcival, on arrive à comprendre la nature délicate du poëte, qui ne se plaint des injustices du sort que par des allusions fugitives, détournées, empreintes d’une douce ironie, car Wolfram, loin d’être sentimental comme sa nature religieuse semblerait l’indiquer, voile son front soucieux et se moque amicalement de ce monde, au-dessus duquel il a appris de bonne heure, à planer.

Ce n’est pas à dire qu’il n’ait pas quelquefois regretté de ne pouvoir marcher de pair avec les grands, dont il célébrait les fêtes, sous le voile transparent des magnificences de la cour d’Arthur, du Château-Merveil et du mystérieux Mont-Salvage ; mais son cœur battait pour des intérêts plus grands ; derrière ce monde de la chevalerie, dont il était le chantre idéalisateur, il entrevoyait, au fond des mystères allégoriques du Graal, les promesses et les joies de la cité céleste. Partisan de l’empereur légitime, il assistait aux noces splendides de Philippe de Souabe et de la princesse grecque Irène (1197) ; mais il concevait une royauté plus éclatante que celle dont le diadème impérial lui présentait le symbole matériel ; une union plus pure, plus significative que celle des princes de l’Orient et de l’Occident, l’union de la nature terrestre, purifiée par les épreuves, avec les joies anticipées du paradis.

Le moment où Wolfram fit ses adieux à la terre est complétement inconnu. D’après des hypothèses dont il serait superflu d’indiquer ici les bases, la mort du poëte de Parcival ne peut guère être reculée au-delà de 1225. L’époque de son activité poétique daterait des dernières années du siècle précédent ; il aurait donc vécu sous les règnes de Frédéric Barberousse, de ses deux fils et de son petit-fils, sans compter le règne d’Otton de Brunswick, rival et concurrent de Philippe de Hohenstauffen.

Dans de fréquents passages du Parcival, il est question des contrées de l’Allemagne centrale et méridionale où s’est écoulée la vie du sire d’Eschenbach ; il connaît les solitudes boisées du Spessart et de la Forêt-Noire, les fleuves qui coulent presqu’aux pieds de ces montagnes ; il connaît le lac de Constance et les Alpes ; peut-être dans sa jeunesse a-t-il étendu ses pérégrinations jusqu’à Paris, et a-t-il vu la cour de Philippe-Auguste ; il affirme du moins parler le français, « un peu moins bien qu’un Champenois » ; il a emprunté la première étoffe de ses poëmes à des manuscrits français, et malgré la confusion de ses connaissances géographiques, on dirait qu’un souffle vivifiant du Midi a passé sur ses vers ; il n’a rien qui sente l’âpreté inculte des Niebelungen et des poëmes d’origine Scandinave, mais il reste aussi étranger à leur sauvage grandeur.

Avant de donner une analyse succincte du Parcival, qui est à la fois l’œuvre capitale et l’œuvre première de Wolfram, je demanderai la permission d’entretenir mes lecteurs des fragments du Titurel, postérieurs en date, et œuvre de l’âge mûr du poëte, qui n’a point poursuivi cette seconde partie de sa tâche, soit qu’il ait été interrompu par la mort, soit que le découragement de la vieillesse se soit emparé de lui.

Ce qui me décide à intervertir l’ordre chronologique que je devrais suivre dans cette notice sur les travaux du poëte du Saint-Graal, c’est que les fragments du Titurel comportent une citation, et que je pourrai peut-être capter, à l’aide de cette innocente transposition, la bienveillance de quelques lecteurs, tandis que le Parcival ne se prête, dans son ampleur, qu’à une indication sommaire du plan, et à une appréciation générale de la tendance de l’auteur.

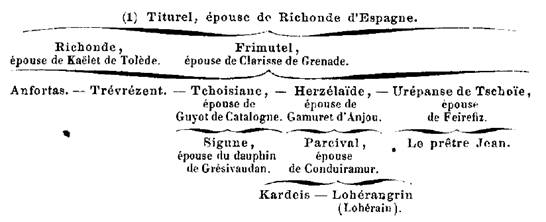

Il est aussi fort utile de dire quelques mots de la famille des rois du Graal, et d’établir l’arbre généalogique de cette royauté fictive et fantastique ; car dans le Titurel et le Parcival nous allons nous trouver en face des générations successives et des personnages de cette race théocratique sortie tout entière du cerveau des poètes.

Mais, pour le moment, qu’il nous suffise de savoir que la garde du Saint-Graal, c’est-à-dire du joyau mystérieux apporté sur la terre par des anges, et dont nous aurons aussi à nous occuper, a été confiée en premier lieu à Titurel, qui descendait en droite ligne de Vespasien de Rome. Titurel est la souche de la famille royale du Graal, dont nous allons voir paraître successivement la plupart des membres. Titurel était le père de Frimutel, qui eut cinq enfants, dont deux fils et trois filles ; mais je préfère dès ce moment mettre sous vos yeux l’arbre généalogique même ; on y recourra plus tard avec fruit, pour reconnaître la place qu’occupent les principaux acteurs du grand poëme de Parcival.

Pour le moment, je prie mes lecteurs d’extraire, à leur usage particulier, le nom de la jeune duchesse Sigune, confiée après la mort de sa mère à la tutelle de sa tante Herzélaïde. On voudra bien retenir, de plus, l’existence ou l’individualité du dauphin de Grésivaudan, qui porte le nom bizarre et malsonnant de Tchionatulander, et qui a été élevé avec Sigune à la cour du roi Kiot (Guyot) de Catalogne. Ces deux enfants s’aiment, et leurs relations idylliques donnent lieu à une conversation charmante, que je m’abstiens néanmoins de transcrire, parce que je courrais le risque de ternir complétement la limpidité, la naïveté de ce doux langage d’amour. Il y a comme un pressentiment de Paul et de Virginie dans les strophes du vieux poëte allemand.

Ces rapports de Sigune, fille d’un roi, avec le jeune dauphin de Grésivaudan, sont rompus par le départ de ce dernier. Gamuret l’Angevin, mari de Herzélaïde et père de Parcival, emmène le dauphin pour faire la guerre en Orient, au service du Baruch de Baldag, c’est-à-dire de l’émir de Bagdad.

Une irrésistible tristesse s’empare du jeune guerrier ; il est dévoré par les regrets, et son patron Gamuret s’aperçoit bien vite du mal qui ronge son protégé. Il provoque une confidence en entraînant le dauphin dans les champs solitaires, « loin des routes battues ». Ici je laisse parler Wolfram :

« Gamuret s’aperçoit de ce chagrin secret ; il voit que le jeune dauphin de Grasvaldâne est accablé de tristesse. Il le prend à part, dans les champs, loin des routes battues :

« Qu’est-ce qui advient à l’enfant chéri d’Anphlise 1 ? Sa tristesse me trouble moi-même outre mesure.

« Je porte vraiment un fardeau égal à ta propre peine. L’empereur de Rome et l’émir de tous les Sarrasins ne pourraient, avec leurs immenses richesses, me porter soulagement ; tout ce qui te fait soupirer me prive aussi de toute joie..... Et maintenant, tu dois bien me croire : volontiers, si je le pouvais, je viendrais à ton aide..... Comment s’est obscurci le brillant éclat de ta face ? Mais vraiment, sur ta personne, l’amour se meurtrit et se dépouille lui-même !....

« Je découvre l’amour en toi ; trop visible est sa trace.... ne me cache point ainsi ton secret.... ne sommes-nous pas liés d’une parenté étroite, même chair et même sang, d’une même famille ?.... Source d’amour, rejeton qui porte la fleur d’amour ! Oh ! qu’Anphlise me fait peine ; elle qui, dans sa bonté féminine, t’a confié à moi ; elle qui t’a élevé comme si elle t’avait enfanté ; elle qui l’a tenu en lieu de fils, qui t’a aimé et t’aime toujours.

« Si tu persistes à me cacher ton secret, mon cœur, qui est ton cœur, en est blessé, et la confiance que tu me dois en est amoindrie ; tu voiles un bien grand souci ; je ne puis croire à la droiture, si tu chancelles ainsi dans la fidélité. »

– Et l’enfant répondit, soucieux : « Oh ! que ta grâce et ta bonté fassent toute mon espérance ! que ta colère ne s’appesantisse pas sur moi ! Je t’ai caché ma douleur pour ne pas te blesser ; il faut donc que je te nomme Sigune ; c’est elle qui a envahi mon cœur.

« Ah ! si tu le veux, si tu le peux, allège cet insupportable fardeau ; pense à la jeune Française ; si jamais j’ai eu pour toi des soins affectueux, arrache-moi de mon lit de douleur ! Mes pensées éveillées sont plus pesantes que les rêves du lion endormi.

« Songe aussi combien de mers, combien de pays j’ai traversés pour l’amour de toi, et non pas par misère ! Je me suis arraché à mes parents, à mes hommes liges, à ma chère dame Anphlise ; ah ! que je trouve donc chez toi compensation et assistance !

« Tu peux bien faire tomber ces chaînes qui m’enserrent ; si je dois un jour, moi-même, porter casque et bouclier, et briller dans les pays lointains, et de ma main vaillante conquérir renom de chevalier, sois d’ici-là mon tuteur ; que ta protection me sauve des violences de Sigune ! »

– « Pauvre malade ! avant de conquérir l’amour de la duchesse, ta main devra, dans les tournois, prodiguer bien des lances enlevées à la forêt ! un grand amour est à haut prix ; il a ses lois et tombe en partage au brave audacieux plutôt qu’au riche timide....

« Mais je me réjouis de savoir jusqu’où aspire ton cœur... Jamais arbre n’a entrelacé ses branches avec autant de grâce ! jamais fleur de la bruyère de la forêt ou des champs n’a brillé comme elle ! Ma jeune cousine a donc fait violence à ton cœur ? Merci de la bonne nouvelle ! Celle qui t’a vaincu, tu conquerras son amour par des services fidèles. Je n’attendrai pas plus longtemps ; je mènerai à ton secours sa tante ; l’éclat de la figure de Sigune se reflétera sur toi ; ton visage reprendra ses couleurs, pareilles aux fleurs les plus brillantes. »

– Et le dauphin répliqua : « Oh ! merci de la fidélité, qui brise les liens de mes soucis ; tu me permets donc d’aimer Sigune, qui depuis longtemps m’a enlevé à la joie et au bonheur. »

Après cette confidence, arrachée par un ami paternel au jeune aspirant à la chevalerie, le poëte nous introduit auprès de la reine Herzélaïde (épouse de Gamuret) et auprès de sa jeune pupille Sigune :

« La princesse de Catalogne étant ainsi domptée par le tyrannique amour – trop longtemps déjà sa pensée inquiète avait lutté pour cacher son secret à sa tante – la reine (d’Anjou, Herzélaïde) s’aperçut avec effroi du mal qui envahissait Sigune.

« Pareille à une rose matinale, couverte de perles humides, telle fut Sigune ; les pleurs voilèrent ses yeux ; ses lèvres, ses joues furent inondées de larmes ; sa pureté ne put cacher l’amour dans son cœur, qui battait pour le jeune héros. »

– Alors la reine, aimante et fidèle, lui dit : « Cher rejeton de ma sœur, déjà j’ai dû porter trop de douleurs pour l’amour de l’Angevin (Gamuret, son époux) ; maintenant une nouvelle épine s’enfonce dans ma plaie saignante, depuis que je découvre ta souffrance.

« Dis-moi ce qui te peine, dans ce pays ou dans notre entourage (an lande und an leuten) ; mes paroles de consolation, celles de ma parenté te font-elles défaut, et restes-tu privée de toute assistance ? Comment s’est éclipsé ton éclat printanier ? Qui donc a enlevé l’incarnat de tes joues ?

« Chère orpheline, maintenant il faut bien que je plaigne ton isolement. Avec mes trois couronnes royales, il faut bien me ranger parmi les pauvres, si je n’arrive à enlever ta douleur et à découvrir la vraie source de ton affliction. »

– « Toute tremblante, je vais te révéler mon anxiété. Si tu m’en aimes un peu moins, ton affection, où je me sens enracinée, commettra envers moi un véritable péché. Oh ! maintiens-moi dans tes bonnes grâces, chère amie ! pour nous deux, c’est la meilleure chance.

« Que Dieu te le rende ! tout ce qu’une mère a jamais pu donner en tendresse et en amour à son enfant, tu me l’as fidèlement et constamment prodigué, à moi malade du cœur ; tu n’as pas voulu que je fusse orpheline ; grâce, merci pour ta maternelle bonté !

« Vois-tu, j’ai besoin à la fois de tes conseils, de la consolation, de ton amour protecteur, depuis que pour un ami j’endure des angoisses, des tortures sans relâche, sans issue. Ah ! il enlace mes pensées vagabondes dans un lien magique ; tout mon être lui est soumis.

« Que de soirées je passe à laisser errer mes regards, à travers la croisée, au-delà des routes, des campagnes fleuries et des bruyères ; mais c’est en vain ; il n’arrive point ! et mes yeux paient chèrement, par des larmes, cet amour de mon ami !

« Alors de la croisée je monte aux créneaux ! j’attends, je regarde vers l’Orient, vers l’Occident, pour apercevoir celui qui depuis longtemps a conquis mon cœur. Déjà je ne compte plus parmi les jeunes filles, mais parmi les amantes vieillies dans les angoisses.... Quelquefois je me laisse balancer dans ma nacelle sur les flots ; j’attends, je regarde au loin, bien au-delà de trente milles ; je voudrais entendre un son qui pût soulager mon cœur, asservi à mon jeune et brillant ami !

« Où donc a passé ma joie insouciante ?.... Comment tout courage a-t-il pu fuir mon cœur ? Les lamentations sont notre partage à nous deux, et cependant je voudrais seule souffrir pour lui. Je sais bien que lui aussi, retenu loin de moi, est attiré vers moi par un irrésistible désir.

« Malheur à moi ! sa venue est impossible..... tantôt, pour lui, les frissons de la fièvre me secouent ; tantôt je me tords dans un feu dévorant ; car mon ami me brûle de part en part ; son amour m’enveloppe de flammes comme la montagne d’Agremontin enveloppe la Salamandre.... »

– « Malheur à nous, dit la reine, tu parles avec l’expérience de l’âge (mit den wisen) ;... qui donc t’a pu entraîner, te trahir à ce point ! je crains la reine de France, Anphlise ; sa colère se venge sur moi ; tes paroles semblent sortir de ses lèvres !

« Le dauphin est un prince riche et bien né ; cependant ni sa noblesse, ni sa vertu, ni sa jeunesse ne l’auraient enhardi au point d’aspirer à ton amour, si la haine d’Anphlise n’avait voulu assouvir sur moi une irrésistible vengeance. C’est elle qui a élevé cet enfant, depuis qu’il a quitté le sein de sa nourrice ; si elle n’a, par astuce, inspiré ce conseil qui t’a bouleversée jusqu’aux racines de ton cœur, tu peux donner au dauphin, il peut te rendre à toi un bonheur infini. Puisque tu l’aimes, ne laisse point, pour cela, dépérir ton adorable corps.

« Pour l’amour de lui, que tes yeux redeviennent brillants ! qu’un sourire effleure tes lèvres et ton charmant visage ! Laisser ternir l’éclat de tes yeux, oh ! que cela messied à tes jeunes années ! à des jouissances, hélas ! trop passagères, lu n’as que trop mêlé les soucis rongeurs.

« Le dauphin acquerra de la gloire ; il est issu d’une race qui ne laisse pas déchoir sa renommée ; toujours cette noble famille a grandi en tout sens ; montre-lui le bonheur qui console, et que, lui, ne fasse pas peser plus longtemps sur toi le souci accablant.

« Que ton cœur ait d’abord bondi de joie au fond de ta poitrine, je ne m’en étonne point ! Oh ! que le dauphin est beau, sous le toit de son bouclier, lorsque les étincelles jaillissent des casques et du tranchant de son glaive et qu’il est enveloppé d’une pluie de feu !

« Il est fait pour la joute en champs clos ! quel peintre retracerait sa noble image ? Jamais, à mon avis, une figure virile plus parfaite ne s’est présentée, digne de l’amour d’une femme ! Que sa beauté réjouisse tes yeux ! je ne t’empêcherai point de l’aimer, lui, qui t’aime ! »

Ainsi fut permise et scellée cette affection mutuelle, et ces deux jeunes cœurs se trouvèrent livrés, sans résistance, à un constant amour.

« Chère tante, s’écria Sigune, quel bonheur m’inonde de pouvoir aimer le dauphin, avec ton consentement et aux yeux de tout l’univers ! »

À travers le voile de la traduction, le lecteur entreverra, j’aime à le penser, l’incontestable talent du poëte. Dans ces aveux de la jeune Sigune, Wolfram a réussi à saisir au vol les symptômes fugitifs d’un état de l’âme aussi difficile à observer qu’à peindre. Au fond de ce jeune cœur, serré dans les étreintes d’une incurable passion, le sentiment des convenances lutte avec la violence d’un premier amour ; elle hésite, elle se trouble dans son innocence ; elle éprouve une douleur profonde à révéler les secrets de sa pensée ; mais Herzélaïde questionne avec la réserve, avec l’inquiétude d’une mère tendre et affectueuse ; alors le cœur de la pauvre enfant déborde ; elle décrit sa souffrance avec une effrayante exactitude, avec la conscience que mettrait un malade à instruire le médecin qui doit lui porter quelque soulagement. Grâce à une intime douleur longtemps comprimée, cette jeune fille a mûri vite, et sa mère d’adoption, avec l’expérience des passions, sent aussi, instantanément, qu’il ne s’agit plus ici d’étouffer le feu, mais de faire la part à ses ravages, pour sauver l’existence même de sa pupille. – Elle applique sur ce cœur malade le baume de l’espérance, et un cri de joie, échappé à Sigune, révèle à Herzélaïde et au lecteur que, sans ce remède héroïque, la pauvre jeune fille succombait. Dans cette longue scène des aveux, l’expression du poëte est presque toujours juste ; on n’en peut dire autant du style de Parcival ; ici le poëte plus d’une fois se perd dans des métaphores bizarres, incohérentes ; il ne trouve point de termes adéquats de sa pensée, et, loin de maîtriser la langue, il fait souvent violence à la syntaxe et à la grammaire rationnelle. J’ai donc éprouvé le besoin, avant de m’engager dans l’analyse du grand poëme de Wolfram, de louer sans restriction et de conquérir, si possible, quelques amis à cette intelligence si longtemps incomprise. Le poëme de Parcival compte près de 25,000 vers ; j’ai déjà fait allusion à la multiplicité des évènements et des personnages qui s’y pressent. Il ne peut donc s’agir ici de faire le récit détaillé de cette romanesque histoire du roi du Saint-Graal ; je dois me borner à un aperçu général, qui servira de base au jugement à porter sur l’œuvre.

Le prélude – car on ne peut en conscience donner le nom de préface aux pages boursouflées qui forment une introduction au poëme du Parcival – le prélude présente tous les défauts de Wolfram en raccourci. C’est une confuse diatribe sur ou contre le doute (zwivel), sur la fidélité envers Dieu et les hommes, sur les devoirs des femmes à l’endroit des hommes. L’expression défectueuse est au niveau de la pensée incomplète. On entrevoit bien la doctrine que le poëte veut enseigner, mais on dirait qu’inexpérimenté encore dans l’art de composer ou de construire des vers, il cherche sa voie, et que plus tard il n’a plus eu le courage de retrancher « cet essai », placé malheureusement en tête de son ouvrage capital. Plus d’un lecteur, bien disposé en faveur de Wolfram, a dû se décourager sur le seuil ou sous le péristyle du grand temple romantique du Graal, ouvert par le poëte à l’adoration de la postérité. Je conseillerai à quiconque ne se sent pas le courage de deviner les énigmes, de sauter hardiment ces premières pages et d’entrer en matière par l’histoire de Gamuret, prince puîné d’Anjou et père du héros du poëme.

Gamuret est un irrésistible chevalier ; il est de cette famille de héros entreprenants qui attaquent et conquièrent avec une égale facilité les châteaux forts et les dames. On pourrait lui appliquer les vers que Schiller met dans la bouche de Dunois, rappelant au dauphin de France les qualités de Louis d’Orléans :

Ihm war kein weiblich Herz unüberwindlich,

Doch auch kein feindlich Schloss war ihm zu fest 2.

Je dirais que Gamuret est un roué du treizième siècle, si cette expression n’allait au-delà du vrai ; car il n’est mobile que sous l’empire de circonstances atténuantes. Il a passé sa jeunesse à la cour de France ; il a été l’amant préféré de la reine Anphlise. La reine a équipé le jeune page, qui déclare à son frère aîné, Galoës d’Anjou, qu’il se sent fait pour conquérir un royaume. Il va prendre service chez le Baruch de Baldag, qui n’est autre que l’émir el Moumenim, ou le chef des croyants. Circonstance singulière, que le poëte du Parcival, tout en faisant profession de foi chrétienne très-ardente, ne porte point aux infidèles ces « haines vigoureuses » dont les croisés font preuve, peu de temps après lui, à l’endroit des Albigeois.

Dans ses courses à travers des contrées tout à fait imaginaires, Gamuret aborde à Pantelamunte, où règne Bélakane, reine de Zasamanque, c’est-à-dire du pays des Mores. Bélakane est elle-même Moresse, noire comme l’ébène, mais admirablement belle, au dire du poëte, en dépit de sa couleur, et inspirant de violentes passions même à des princes chrétiens et blancs comme neige. La ville des Mores, au moment de l’arrivée de Gamuret, est précisément assiégée par des vassaux de la reine et par des princes étrangers venant du Nord, qui se prétendent appelés à venger la mort d’Eisenhart d’Asagog, l’un des prétendants à la main de Bélakane. D’après le bruit public, la reine des Mores avait fait assassiner ce malheureux dans un combat en champ clos. C’était une calomnie, et Gamuret vient à point pour délivrer la ville et la reine. Bélakane accueille son sauveur avec de grandes démonstrations de joie, lui sert de page et le conduit tout droit dans sa chambre à coucher.

Gamuret, roi des Mores, car il a épousé en légitime mariage la reine de Zasamanque, s’ennuie bientôt de son inaction ; des remords secrets d’avoir abandonné la chrétienté viennent l’assaillir ; il quitte la reine furtivement. On dirait qu’à deux mille ans de distance, le drame de Didon et d’Énée se joue pour la seconde fois sur ce rivage, brûlé par le soleil d’Afrique. Avant de s’esquiver, Gamuret laisse sur la table de la reine un arbre généalogique de la race d’Anjou, pour servir de moyen de légitimation à l’enfant que Bélakane porte dans son sein. Feirefize, issu de ce mariage morganatique et temporaire, est tacheté de noir et de blanc comme une pie ; nous le verrons à son tour prendre rang dans le poëme de Parcival.

Gamuret, le beau fugitif, se dirige par mer sur Séville, et de là vers Kanvoléïs, dont la reine, jeune et belle veuve de la race des rois du Graal, a fait annoncer un tournoi, à l’effet de convoler en secondes noces, par le choix du plus vaillant chevalier.

Le poëte décrit la magnifique entrée de Gamuret à Kanvoléïs ; avant même de faire preuve de prouesse, le prince angevin a conquis le cœur de la reine Herzélaïde ; il éclipse toute cette fourmilière de rois, de comtes, de barons, qui vont prendre part au tournoi. Dans l’énumération de tous ces héros fantastiques, on reconnaît, en grand nombre, les célébrités de la cour du roi Arthur. Quant à Gamuret, il ne peut jouir de sa victoire sans avoir quelque peu de trouble dans sa conscience ; sa fuite de Zasamanque, la mort de son frère Galoës, un message de la reine Anphlise qui le somme de tenir ses engagements avec elle, mêlent à la satisfaction que lui cause l’amour de la belle Herzélaïde, des souvenirs et des regrets.

Les juges du tournoi ont proclamé la supériorité de Gamuret, et déclaré qu’il ne pouvait refuser le prix de la victoire, quels que fussent ses engagements antérieurs. L’Angevin est bien et dûment obligé d’accepter la main de la jeune reine de Kanvoléïs. Après un laps de temps que le poëte ne précise qu’à l’aide de tournois successifs, auxquels le prince assiste toujours en vainqueur, Gamuret, de nouveau fatigué de la monotonie de son bonheur, se rend pour la seconde fois à Baldag, et il y périt. Sa mort est annoncée à Herzélaïde par un rêve prophétique et par un écuyer fidèle. Quinze jours après avoir appris cette catastrophe, elle donne le jour à Parcival. Nous entrons en plein dans le roman versifié.

Herzélaïde, dont nous connaissons déjà le caractère aimant, par les soins qu’elle a donnés à la jeune Sigune, Herzélaïde a trop souffert des excès de la chevalerie, elle a payé une dette trop forte aux exigences de ce monde à la fois fantastique et aristocratique, pour ne pas être effrayée à l’avance des dangers que courrait la vie et la moralité de son fils, s’il suivait la carrière des combats et des luttes galantes. Elle prend un parti désespéré ; pour soustraire Parcival aux entraînements des tournois, elle court se cacher dans le désert de Soltane, que je crois devoir placer dans quelque vallon solitaire des Pyrénées, et elle élève son fils dans l’ignorance la plus complète de ce monde, où ses aïeux ont brillé d’un incomparable éclat. Herzélaïde m’a rappelé, à ne pouvoir m’y tromper, plus d’une mère, veuve de soldat, au sortir du premier Empire, soucieuse du salut de son fils, s’appliquant à le détourner de sa carrière naturelle et à lui faire envisager la vie des camps comme une existence contraire à la véritable destinée de l’homme. On paie toujours cher cet égoïsme de la passion, fût-elle même légitime ; le naturel comprimé revient, dans un moment donné, au galop, et le voile factice jeté sur ce monde extérieur se déchire violemment lorsqu’on s’y attend le moins ; le torrent endigué, je veux dire le caractère primitif de l’enfant, déborde et trompe tous les calculs. Ainsi fut-il de Parcival. Singulier mélange de bravoure native et de sensibilité profonde, beau comme le jour, que dis-je, comme un demi-dieu, s’ignorant lui-même, vivant à l’ombre des forêts, en communion avec les oiseaux du ciel, qu’il tue tout de même avec ses flèches, pour les pleurer après coup, Parcival ne sait point d’où il sort, ne sait point où il marche ; les serviteurs de sa mère ont l’ordre rigoureux de ne pas l’instruire des faits de la vie réelle ; il ignore pendant un temps jusqu’à l’existence de Dieu, et sa mère, sa première institutrice, lui apprend un jour que ce Seigneur invisible est l’essence de toute clarté, de toute splendeur. Vous allez voir l’application que fera Parcival de ce catéchisme.

Il rencontre un beau malin sur la lisière de ces forêts vierges, où se passe son enfance, quelques chevaliers revêtus d’armures éclatantes, qui reflètent les premiers rayons de l’astre du jour. Parcival, dans sa naïve ignorance, les prend pour des divinités, se jette à leurs pieds et les adore à sa façon. Le chef de la bande comprime le rire de ses compagnons, car il est frappé de la noblesse des traits de ce jeune sauvage ; il entrevoit dans cette apparition exceptionnelle quelque étrange mystère et répond doucement aux questions bizarres de son jeune interlocuteur ; il lui apprend ce que c’est que la chevalerie, il lui conseille d’aller à la cour du roi Artus pour conquérir ses éperons et se faire armer chevalier lui-même. Vous remarquerez la singulière contradiction du poëte, qui vit sous l’empire des faits et des croyances de son époque. Il arrache son héros à une existence factice, pour le jeter dans une carrière tout aussi factice, et qui de fait n’a de réalité que dans l’imagination du poëte ; il combat une fiction par une autre fiction, et tourne forcément dans un cercle vicieux. À près de sept siècles de distance de l’époque où Wolfram a vécu, nous serions tentés de sourire de cette confiance de l’auteur de Parcival, qui veut et va faire sortir des enseignements réels de ce cénacle de moines-chevaliers ou de chevaliers-moines, dont l’ordre des Templiers peut avoir fourni la première notion, mais qui appartiennent de fait à un ordre d’idées tout à fait arbitraire, aussi fantastique que le monde des sylphes et des fées.

Parcival déclare à sa mère qu’il veut partir. Cet enfant si soumis et si docile est devenu homme d’un seul coup. Quelle profonde vérité psychologique dans cette incroyable et soudaine métamorphose ! Que de fois n’arrive-t-il pas qu’un seul mot, jeté dans la conversation de personnes âgées, devant un jeune être inexpérimenté, révèle à ce dernier toute une série de faits inconnus, et fixe ses résolutions et son avenir ! Malgré son désespoir, Herzélaïde, le cœur brisé, se résigne à cette séparation ; elle en mourra ; elle veut en amortir les effets et ramener son fils auprès d’elle, en le livrant sans défense au ridicule ; au lieu d’un équipement de page ou de varlet, elle fait confectionner – comment a-t-elle eu ce courage barbare ? – un costume de fou et en affuble ce beau Parcival, dont la physionomie distinguée, que dis-je, héroïque, contraste avec cette impertinente mascarade. En même temps, Herzélaïde, à la place d’un trousseau ou d’une valise, lui donne d’excellents conseils ; par exemple de pratiquer le respect de la vieillesse, de vouer aux dames un amour chaste et pur, de conquérir, si possible, leur anneau. Ces conseils, Parcival, véritable Don Quixote en herbe, va les suivre à la lettre, au risque de se casser le cou dans une série d’aventures, qui n’étaient possibles qu’au temps de la Table ronde, mais qui sont, dans l’intention du poëte, le symbole des difficultés qui viennent assaillir, comme autant d’ennemis en chair et en os, tout jeune homme à l’entrée de sa carrière. On éprouve, à suivre les maladresses et les méprises de Parcival, on éprouve l’impression à la fois comique et touchante que causent le naïf abandon du novice, sa confiance irréfléchie et puis sa lutte obstinée avec l’impitoyable réalité.

Pour son début, Parcival rencontre dans la forêt de Brizilian (je réclame, au nom de Wolfram, votre indulgence pour sa topographie peu classique), il rencontre sous un magnifique pavillon, la belle Jéhute, épouse d’Orilus de la Lande. La grande dame est endormie ; Parcival, en véritable badaud, reste judaïquement fidèle au précepte de sa mère, et cherche à enlever l’anneau de la belle dormeuse. Il s’ensuit une scène vraiment burlesque, fort innocente au fond, mais qui a, pour la femme d’Orilus, des suites tragiques, puisque son mari conçoit des soupçons injustes. – À la cour d’Artus, des scènes, aussi très-comiques, racontées par Wolfram avec le plus grand sérieux, se reproduisent ; mais la beauté, la valeur prodigieuse de Parcival triomphent même du ridicule. Il arrive ensuite au château du vieux Gurnemans, qui lui enseigne les règles de la courtoisie et l’initie dans les lois de la chevalerie. Parcival, toujours entraîné par le démon qui le pousse en avant, résiste aux avances de son protecteur, qui veut lui faire épouser sa fille, et il arrive dans la ville de Belrapaire (Beaurepaire ?), capitale du royaume de Brobarze, qui est en ce moment assiégée et réduite aux dernières extrémités par le roi d’Isèreterre.

La reine de Belrapaire – elle se nomme Conduiramur – joue vis-à-vis de Parcival exactement le même rôle que Bélakane, Herzélaïde et Anphlise avaient joué vis-à-vis de son père Gamuret. Aussi brave que ses ancêtres, mais moins rompu qu’eux aux affaires de ce bas monde, Parcival se trouve presque malgré lui l’époux de la jeune reine et seigneur de Beaurepaire, qu’il a d’abord contribué à ravitailler, puis à débarrasser des assiégeants.

Pour ne pas se laisser endormir dans un honteux repos, Parcival quitte sa jeune épouse un peu de la même façon que Gamuret a quitté Herzélaïde ; il prétend aller à la recherche de sa mère, qu’il se reproche d’avoir délaissée, et qui était morte, le cœur brisé, après le départ de son fils pour la cour d’Artus ; de fait, il va maintenant à la quête d’aventures ; il est, comme tous ses contemporains, en proie à cette inquiétude fébrile, en apparence non motivée et sans but. Ne perdons pas de vue que nous sommes dans un cercle d’idées étranges, sur une terre de fantaisie, qui reflète, comme dans un miroir magique, les images idéalisées du siècle des croisades.

Dans ces courses, Parcival arrive, vers le soir, au bord d’un lac ; il y rencontre un pêcheur splendidement vêtu, mais courbé sous le poids d’une inexprimable tristesse. Ce mystérieux personnage, c’est Anfortas (je le nomme par anticipation) ; il donne rendez-vous à Parcival dans un château voisin, dont il est le seigneur. Dans cette demeure merveilleuse, inaccessible à tout le monde, un accueil empressé est fait à Parcival, du moment où il a indiqué le patron ou protecteur qui l’envoie ; mais au sein d’un luxe éblouissant, la même tristesse, la même austérité, qui avaient frappé le jeune aventurier sur la figure du pêcheur, règnent dans l’intérieur du château. Sur toute la surface d’une vaste cour d’honneur, l’herbe croît en toute liberté ; depuis longtemps, on le voit, aucune fête, aucune joute, n’a troublé cette magnifique esplanade. Des pages enlèvent à Parcival sa cuirasse, pour le revêtir d’une tunique de cour et d’un manteau, que lui envoie Répanse de Choye, la sœur du châtelain. La salle d’honneur est éclairée par cent lustres de cristal, meublée de cent lits de repos, qu’occupent quatre cents chevaliers ; sur l’âtre des cheminées de marbre brûlent des feux bienfaisants, alimentés par du bois d’aloès.

L’homme du lac, enfoncé dans de précieuses fourrures, et visiblement accablé par des souffrances physiques et morales, qui n’échappent pas même à l’œil novice du jeune débutant, l’homme du lac fait signe à son hôte de prendre place à ses côtés devant l’un des foyers.

Un écuyer entre, et porte, d’un air solennel, à travers l’appartement, une lance sanglante ; à la vue de cette lance sinistre, tous les assistants poussent des soupirs et éclatent en sanglots.

Suit une procession solennelle de princesses et de dames ; la relique resplendissante du Saint-Graal, portée par Répanse de Choye, est placée devant ce roi théocratique. Un banquet magnifique a lieu, mais au milieu du plus profond silence ; les mets apparaissent miraculeusement devant le Graal et sont livrés aux commensaux du roi – car le pêcheur, vous le pensez bien, c’est le roi du Graal – qui lui-même n’y touche guère, et semble, à mesure que le repas approche de sa fin, dévoré d’une inquiétude plus grande, que son urbanité exquise et ses prévenances à l’endroit de Parcival ne parviennent pas à déguiser. La même anxiété se reproduit sur la figure de tous les assistants ; sur toute cette assemblée d’êtres vivants, maintenus, à ce qu’il semble, par un vœu ou par une loi mystérieuse, dans un mutisme complet, plane une indéfinissable angoisse, qui gagne de plus en plus Parcival lui-même. Lui, si habitué qu’il soit aux rencontres extraordinaires, il se demande s’il est bien éveillé ou s’il rêve ; à plus d’une reprise il est sur le point d’interroger timidement son hôte bienveillant, de lui demander le mot de cette énigme, la cause de sa douleur, la provenance de cette mystérieuse relique, dont le poëte se garde bien de donner la description ; pour laisser planer sur l’ensemble de cette scène anormale, le clair-obscur qui convient si bien au merveilleux et surexcite l’attention du lecteur, sans lui donner la satisfaction banale d’un éclaircissement mathématique.

Mais pourquoi ne parle-t-il point ? Pourquoi ne questionne-t-il point le maître du château ? Voilà bien ce que dira tout lecteur impatienté. Hélas ! le malheureux ! il a pris à la lettre les recommandations que lui a faites son précepteur en courtoisie, le vieux Gurnemans ; il croirait pécher et commettre une indiscrétion s’il interrogeait les hôtes de ce lieu mystérieux ; il observe une réserve que des personnes plus expérimentées que lui se seraient peut-être aussi imposée à la vue de ces cérémonieuses évolutions et de cette manière étrange, solennelle, de remplir les devoirs de l’hospitalité. À la clôture du banquet, à travers une porte à deux battants, par laquelle s’écoulent tous les assistants, il entrevoit un vieillard blanc comme neige, couché sur un lit de repos, et qui paraît aussi attendre, dans cette attitude et près de la salle du festin, une solution quelconque. Ce vieillard, c’est Titurel, le grand-père d’Anfortas ; pour Parcival, ce roi émérite du Saint-Graal n’est qu’un être impersonnel, anonyme, digne ancêtre de ce châtelain et de ces châtelaines, qui semblent descendues des nuages tout juste pour faire accueil au jeune voyageur et rentrer dans leur séjour aérien après avoir un seul instant goûté des joies de la terre et rempli le devoir que leur impose une invisible volonté.

Parcival passe une nuit agitée sur un lit somptueux ; il sent instinctivement qu’il a fait défaut à une attente quelconque, conçue par l’assemblée, au moment où il arrivait dans le château ; mais il ne parvient pas à deviner la cause de son manquement ou de sa maladresse, et de plus habiles que lui y perdraient leur peine, en vérité.

Le matin, après un réveil tardif, il trouve au pied de son lit son armure et deux glaives, dont l’un est le cadeau que lui a fait la veille son patron, mais le manteau de cour dont il avait été décoré a été enlevé. Personne ne se trouve dans les vastes compartiments du palais pour le recevoir ou le complimenter, ou le congédier ; le silence, la solitude règnent partout ; dans les corridors les portes sont fermées ; son cheval, attaché au bas d’un perron, l’attend seul dans la cour d’honneur déserte ; il passe sur le pont-levis ; derrière lui la herse tombe au point d’effleurer la croupe de son coursier. Du haut des créneaux, un varlet ou un gardien, qu’il interroge, le poursuit d’incartades injurieuses, lui reproche de n’avoir adressé aucune question au maître du château sur les scènes extraordinaires dont il a été témoin ; enfin, de guerre lasse, Parcival, honni, confus, désespéré, s’enfonce dans les profondeurs de l’immense forêt qui environne cette demeure énigmatique.

Au milieu des bois il rencontre Sigune, qui se trouve être sa cousine, pleurant la mort de son fiancé, le dauphin de Grésivaudan, qui avait été tué dans un combat singulier et dont le beau corps, embaumé, restait exposé sur un tilleul. Lorsque Sigune apprend de Parcival qu’il a passé la dernière nuit dans le château du Graal, elle le félicite d’avoir été introduit dans l’enceinte inabordable et sacré du Mont-Salvage 3, d’avoir été mis en présence du Saint-Graal ; pas un instant elle ne doute qu’il n’ait questionné le roi sur la cause de ses souffrances et sur les scènes anormales dont il a été témoin.

La réponse négative de Parcival fait éclater d’impatience la belle désolée ; elle tourne le dos à son cousin, qui demeure bouleversé par cet accueil inattendu. En vain il la supplie de s’expliquer ; elle refuse de répondre et le chasse ignominieusement de sa présence.

Vous comprenez la perplexité de ce malheureux, qui se voit criminel, venimeux, sans arriver à mettre le doigt sur la plaie. Il est rempli des meilleures intentions, et fait mal, sans le savoir ; une irritation intérieure commence à le travailler, et dans cette disposition d’esprit, que le poëte laisse deviner plutôt qu’il ne l’analyse, il aperçoit, toujours dans la même forêt de Mont-Salvage la malheureuse Jéhute, presque dépouillée de tous ses vêtements, huchée sur une effroyable haridelle, et à côté de cette triste monture, chevauche Orilus le jaloux, qui s’est cru outragé par Parcival, et qui a infligé à son épouse innocente un barbare traitement, dont je dois cacher les détails.

Parcival, poussé par une colère facile à comprendre, attaque Orilus, le jette par terre, et lui inculque, par l’éloquence de son langage et des coups qu’il lui assène, la conviction que Jéhute est pure de tout péché. Puis il relève le seigneur déconfit, le mari réconcilié, et l’envoie à la cour du roi Artus, sur les bords riants du Plimizoel, en Bretagne, pour qu’il y soit le héraut de sa propre défaite.

Parcival, après de nouvelles prouesses, et une scène qui ferait perdre à tout jamais, si je la racontais, toute considération au fils de Gamuret, et le constituerait fou à lier, Parcival finit par être reçu chevalier de la Table ronde ; mais cette faveur ou cette récompense n’est qu’un point d’arrêt très-court dans la marche du poëme : c’est de ce moment seulement que vont commencer les véritables tribulations morales de notre héros.

Au beau milieu du festin, donné en l’honneur du candidat aux honneurs suprêmes de la chevalerie, on voit s’avancer à cheval un être difforme, hideux, dont le poëte s’amuse à reproduire dans tous les détails la physionomie repoussante, à peu près comme un poëte contemporain s’est délecté à esquisser la figure du sonneur de Notre-Dame ; c’est Kondrié, la sorcière, messagère de la confrérie ou de la royauté du Saint-Graal, qui déclare la Table ronde déshonorée par la présence de Parcival et qui lance contre lui des malédictions, parce qu’il a refusé de s’enquérir des miracles du Graal et des tortures d’Anfortas.

Je ne puis m’empêcher de reproduire une partie des imprécations de cette mégère ; elles donneront une idée du langage passionné que le poëte se permet quelquefois au milieu de son récit :

« Fils du roi Utpandragon (c’est Artus), tu n’as ramassé que honte sur ta tête et sur celle de maint Breton. Les plus braves de tous les pays siégeraient ici, revêtus de leur dignité, si leur gloire n’était ternie par un alliage impur ; la Table ronde est renversée ; un faux frère s’est glissé dans nos rangs. Artus ! roi ! tu t’élevais bien au-dessus de tes pères dans les bouches de la renommée ; mais voici que ta gloire est arrêtée dans son essor, voici que les allures de ta dignité sont boiteuses, les ailes de ta louange s’affaissent ; car ta renommée se trouve être un asile de la fausseté. Les forces vitales de la Table ronde sont paralysées par une alliance que vous a imposée sire Parcival, décoré vraiment des insignes de la chevalerie ! » Et quittant le roi elle s’approche de l’Angevin et lui dit : « Vous allez expier l’injure que je suis obligée de faire au roi Artus et à sa Massenie ; maudite soit votre brillante apparence ! maudite soit votre attitude chevaleresque ! Si je dispensais la paix et le salut, vous les achèteriez à haut prix. Je vous semble monstrueuse ?..... je le suis moins que vous. Sire Parcival, dites-moi donc, expliquez-moi donc cette aventure..... Lorsque vous vîtes le pêcheur attristé, s’affaissant dans sa douleur, sans consolation aucune, comment n’avez-vous point racheté sa peine ? Il vous a cependant montré le fardeau de son chagrin, hôte misérable ! vous deviez avoir commisération de sa détresse ! Que votre bouche se dessèche, je veux dire que votre langue se dessèche dans votre gosier, comme vous êtes sans entrailles 4 !

« La main suprême qui se montre au haut des cieux vous prédestine à l’enfer ! Aussi longtemps que vous serez sur terre, les bons se détourneront de vous avec horreur ! Vous êtes au ban du salut ! Vous êtes maudit par les bienheureux, refoulé de la vraie gloire ! Vous vous traînez, misérablement, en quête de l’honneur viril ! Que dis-je, votre honneur éprouve de telles déchirures, qu’il n’est plus médecin au monde qui puisse le restaurer. Je jurerais sur votre tête, si quelqu’un daignait accepter mon serment sur ce gage, que plus atroce fausseté n’a jamais choisi sa résidence dans un aussi beau corps. Hameçon trompeur, dent de vipère ! votre hôte (Anfortas) ne vous a-t-il pas donné une épée dont vous n’étiez point digne ?.... Ah ! que de péchés votre silence n’amasse-t-il pas sur votre tête ! vous êtes le jouet de l’hôte des enfers. Sire Parcival, homme déshonoré, n’avez-vous pas vu porter devant vous le Graal et le javelot sanglant ? Vous qui deviez donner la joie, et n’avez laissé derrière vous que la douleur et le désappointement !.... Et voici que je songe à Gamuret, dont le cœur n’a jamais abrité la fausseté.... Votre père l’Angevin vous a laissé un tout autre héritage.... Ah ! si votre mère n’était pure de toute faute, je dirais que vous n’êtes pas le fils de Gamuret.... Malheur à moi ! pourquoi ai-je appris que le fils de Herzélaïde s’est aussi écarté des sentiers de la gloire ?.... Malheur, malheur aussi à Mont-Salvage, séjour de la désolation ! personne ne veut donc le racheter ? !.... »

Parcival, de son plein gré, renonce à être le collègue des chevaliers de la Table ronde ; il se dévoue à la recherche du Graal et à la réparation des dommages qu’il a involontairement causés ; mais en même temps il est saisi d’un sombre désespoir ; comment pourrait-il comprendre le sort hostile qui le poursuit, et ces malédictions, et ces colères qu’il n’a point provoquées ? Jouet d’un sort inexplicable, il doute de la bonté et de la justice divines.

Pour la seconde fois, Parcival se trouve en face de sa cousine Sigune ; revêtue cette fois de l’habit d’ermite, elle conseille à Parcival d’aller à la recherche de Kondrié ; mais comme il ne peut retrouver la trace de cette malencontreuse messagère qui s’est éclipsée du festin d’Artus, il se dirige vers Fontaine-Salvage, où Trévrézent mène une vie d’expiation pour lui-même et pour son frère Anfortas.

Trévrézent, une espèce de solitaire de la Thébaïde, arrache à Parcival l’aveu de sa révolte intérieure à l’endroit de Dieu et de son Sauveur ; il lui fait connaître les mystères et les ressources infinies de la miséricorde et de la grâce ; pour le conquérir au salut, il lui montre l’exemple terrifiant de Lucifer, d’Ève et de Caïn. Des hauteurs de la foi et du dogme, il descend sur le terrain de la tradition et de la légende ; il lui révèle le secret de la provenance divine du Graal et les privilèges attachés à l’ordre des Templises, c’est-à-dire des chevaliers proposés à la garde de cette relique ; ensuite il raconte les destinées de la famille royale du Graal, le malheur d’Anfortas devenu infidèle à son serment de chasteté ; il le montre, comme Œdipe, sous le poids d’une faute qu’il n’arrive point à expier, et sous le coup d’une blessure envenimée, toujours saignante, dont il ne peut guérir. Et à quels remèdes n’a-t-on pas eu recours ! L’eau des quatre fleuves du paradis, la racine que la Sibylle donne à Énée, le sang du pélican, la corne du monocéros, tout a été inutilement appliqué à cette lèpre maudite. Anfortas est livré à une main invisible, implacable, qui ravive ses blessures après la moindre intermittence de la douleur.

Maintenant Parcival sait que le javelot porté dons la salle du festin de Mont-Salvage est l’arme fatale dont Anfortas a été frappé par un rival blessé dans son honneur ; il est initié dans la prophétie inscrite sur le piédestal du Graal, annonçant l’arrivée d’un chevalier prédestiné à guérir Anfortas, pourvu qu’il adresse à ce dernier, sans y être provoqué, une question sur la cause première de ses souffrances ; il sait, à n’en plus douter, que lui-même avait été attendu à Mont-Salvage, et qu’il a négligé, en ne pas ouvrant la bouche, de mettre un terme aux tortures de son hôte, livré, au gré des variations du ciel astronomique, tantôt à un feu intense, tantôt à un froid, que les précautions les plus ingénieuses ne parviennent pas à amoindrir.

Parcival a trop de franchise et d’abandon pour être en mesure de cacher un seul instant à l’ermite qui l’a si cordialement accueilli, le malheureux séjour qu’il a fait à Mont-Salvage, sans profit pour le roi torturé. Trévrézent est plongé dans la tristesse et la stupeur ; mais il ne se borne pas à déplorer le sort de son frère Anfortas et il se garde bien d’accabler de reproches, comme Sigune, le chevalier naïf et innocent ; il lui rend au contraire le courage ; il lui inspire la conviction que le salut d’Anfortas est encore possible ; que ce salut est toujours entre les mains de son interlocuteur, pourvu que celui-ci ne veuille point désespérer de la bonté infinie de Dieu.

Et maintenant va s’accomplir la régénération de Parcival ; le poëte rejette son héros loin de la scène active et visible de son drame : pendant plusieurs chants 5 Parcival s’éclipse complètement ; un autre chevalier de la Table ronde, Gawain, prend la première place dans cet immense poëme ; ses aventures, toutes mondaines et accomplies pour la seule recherche de la gloire terrestre, occupent toute l’attention du lecteur. Je les indiquerais très-sommairement, quoiqu’elles soient souvent empreintes de grâce naïve et d’originalité 6. Mais elles ne servent qu’indirectement et par les effets du contraste, à mettre en saillie le caractère de Parcival ; l’idée-mère du poëme n’y gagne rien ; je puis donc me dispenser de les relater.

Gawain, bien plus encore que Parcival, est le type de ces chevaliers errants, ironiquement idéalisés par Arioste, et assommés sous l’impitoyable massue de Cervantes. Gawain court à la conquête d’Orgéluse (Orgueilleuse), duchesse de Logrois, et subit aussi des humiliations et des avanies pour arriver à ses fins. Je le répète cependant, derrière les scènes semi-burlesques où se complaît Wolfram, on entrevoit toujours le fond sérieux, les épreuves imposées à Parcival, en quête d’un joyau merveilleux, emblème et gage du salut.

Jusqu’ici le poëme mystique et aventureux de Parcival n’a touché qu’à des traditions provençales, espagnoles, françaises, bretonnes et orientales ; maintenant le poëte fait aussi entrer dans le corps de sa composition des légendes empruntées au sol de l’Italie et de la Sicile. Nous apprenons à connaître le magicien Klinschor (Klingsor), de la terre de Labour (de Hongrie, dans le Saengerkrieg), neveu ou descendant d’un autre magicien, de Virgile ! Klinschor est un génie malfaisant et jaloux. Surpris en flagrant délit d’adultère avec la reine de Sicile, il a été ignominieusement puni par le roi ; emportant sur son corps les traces d’une honteuse blessure, il a juré de se venger de ses souffrances personnelles sur tout le genre humain, je veux dire sur la race des rois, des princes, des nobles, des grandes dames surtout, qui, dans ces temps-là, constituaient pour les poètes le seul monde réel, digne d’attention et de reproduction.

Klinschor a construit le Château-Merveil ; il y tient enfermées cinq cents dames, uniquement pour le plaisir de soustraire ces belles éplorées aux embrassements de leurs époux, de leurs fiancés, de leurs amants. Lui-même se trouve dans l’incapacité absolue de leur faire du mal. Parmi cette bande éplorée, dans ce harem, sans sultan, se trouve une partie considérable de la parenté et de la cour d’Artus ; Arnive, la mère du chef de la Table ronde, y tient le premier rang. C’est à la délivrance de ces dames que court Gawain, surmontant bravement, à cet effet, toutes les tribulations, tous les dangers, non sans meurtrissure, car les agents invisibles de Klinschor, dans la salle du lit-merveil, lui livrent de terribles combats ; mais de toutes ces luttes, racontées par Wolfram avec un imperturbable sérieux, Gawain sort vainqueur. Arnive la reine le guérit de ses blessures ; les dames prisonnières, libérées par lui, se penchent, comme de gracieuses houris, sur son lit de repos, et il renaît à la vie pour conquérir l’amour d’Orgueilleuse, qui finit par tomber elle-même à ses pieds.

Le poëte ne le dit pas expressément, mais on ne saurait douter, qu’il n’ait opposé, à dessein, le spectacle de la poursuite du bonheur matériel à la lutte sérieuse, désintéressée de Parcival. Tout le charme des fictions magiques est répandu sur ces tableaux, dont Gawain forme le point central. Wolfram d’Eschenbach a voulu évidemment faire ressortir la haute vertu de Parcival, en le retenant dans une tout autre sphère, marchant vers un but invisible, qui paraît fuir devant lui, mais que le pieux et fervent chevalier finira par atteindre. Tant de gloire périssable n’a d’ailleurs été amassée sur la belle tête de Gawain que pour rehausser, pour grandir le vrai héros du poëme. Gawain, dans une lutte qui est la suite d’une méprise – les méprises et les malentendus sont à l’ordre du jour dans ces poëmes de chevalerie, – Gawain finit par succomber lui-même devant son ami Parcival.

Un autre champion, venu de l’extrême Orient, de par-delà les mers, avec vingt-cinq peuplades de langue diverse, engage un combat suprême contre Parcival ; c’est Feirefiz, l’Angevin, le frère consanguin de Parcival, le fils de la moresse Bélakane, que nous avons vue, au début du poëme, récompenser si généreusement le volage et infidèle Gamuret. Ici, en face d’une force égale à la sienne, Parcival ne remporte qu’une victoire incomplète, il a même failli succomber ; mais le souvenir de son épouse Conduiramur le sauve ; les deux frères se reconnaissent, et le païen Feirefiz est converti au christianisme par la passion que lui inspire la sœur d’Anfortas.

Au moment où il est reçu chevalier de la Table ronde, Kondrié la sorcière arrive pour annoncer la nomination de Parcival à la royauté du Graal, et la fin prochaine de ses épreuves.

Dans le château de Mont-Salvage, où se rend Parcival pour accomplir la partie la plus importante de sa mission, Anfortas continuait à être en proie aux plus intolérables souffrances ; il avait supplié les Templises de le laisser mourir ; lui-même cependant n’avait pas eu le courage de ne plus regarder le Graal, car la vue de la relique prolongeait toujours, miraculeusement, le cours d’une vie prête à s’éteindre. Lorsque Parcival arrive, Anfortas le supplie aussi de lui donner la mort, parce qu’il ne doit point indiquer lui-même au futur roi du Graal ce qu’il peut faire pour la guérison de celui qui va lui céder sa place.

Mais Parcival, depuis un lustre, a bien eu le temps de réfléchir sur son premier péché d’omission ; il a été jugé digne d’instructions de toute nature ; aussi se jette-t-il à genoux devant le sanctuaire du Graal, adresse une prière fervente à la Trinité et demande à Anfortas quelle est l’origine de son mal. À peine le roi malade a-t-il fait la confession du péché qui lui a valu sa longue et terrible punition, qu’il recouvre la santé et un merveilleux rajeunissement. Son abdication toutefois demeure irrévocable.

Le couronnement de Parcival et de son épouse, le baptême de Feirefiz (fier fils) et son mariage avec Répanse de Choye, ne terminent pas encore cette longue série de scènes toutes empruntées à un monde imaginaire. Conduiramur a amené à son mari le fils dont elle était enceinte au moment de leur séparation. Ce fils c’est Lohérangrin (le Loheram), connu dans les légendes de la chevalerie sous le nom poétique du chevalier du Cygne. Nous apprenons qu’il est désigné, par le Graal, à succéder un jour à Parcival dans sa royauté ; en attendant cette dignité future, il va épouser la duchesse de Brabant à Anvers. – Feirefiz part pour l’extrême Orient ; il transmettra plus tard son empire à son fils, le prêtre Jean, ce roi mystérieux, que les illustres voyageurs du moyen âge nous montrent, au cœur de l’Asie, commandant à un peuple chrétien 7. – Au moment de vous séparer du poëte, vous entrevoyez ainsi de nouvelles perspectives, comme les colonnades d’une vaste salle, que des glaces gigantesques reflètent et prolongent à l’infini.

En traçant ces linéaments du poëme de Parcival, je n’ai rempli qu’une partie de ma tâche ; il importe de savoir ou de deviner quelles sont les sources où le poëte a puisé ; quelle est l’origine et la signification du Graal mystérieux ? quel est le dernier mot du poëme ?.... Ce ne sont aussi que de simples indications que je puis me permettre ; ces questions ont été traitées avec une formidable érudition et une rare sagacité par San Marte, le vrai révélateur de Wolfram, et par les auteurs déjà cités en tête de cette notice. Je dois renvoyer à cette source les amateurs que j’aurais conquis à la lecture de ces vieux poëmes. Mon but a été d’exciter leur curiosité, sans prétendre les satisfaire ici par une traduction ou une analyse détaillée.

Wolfram d’Eschenbach nous apprend dans le cours de son récit qu’il a pris ses renseignements auprès de Kiot de Provence (Guyot.). Ne confondons pas ce Guyot avec celui de Provins ; ce sont deux auteurs distincts. Mais ce Guyot ou ce Kiot cité par Wolfram paraît cependant avoir écrit en langue d’oil ; son œuvre est perdue. Quant à Chrétien de Troyes, l’auteur bien connu d’un Parcival, Wolfram le mentionne aussi, mais pour le critiquer et lui reprocher d’avoir altéré les bonnes traditions.

Quant à Guyot le Provençal, où a-t-il puisé lui-même ? C’est encore Wolfram qui nous le dit. À Tolède aurait vécu un certain Flégétanis, d’origine mixte (païenne et juive), et auteur d’un manuscrit païen, c’est-à-dire arabe, où se trouvait consignée la plus ancienne tradition sur le Graal. De plus, Guyot aurait connu et utilisé des chroniques latines, probablement angevines et bretonnes, qui lui auraient servi de complément pour le texte de « ses aventures de Parcival ».

Gervinus regarde comme une fiction pure et simple cette mention des sources où Guyot et par contre-coup Wolfram auraient puisé ; il affirme, et tous les critiques pourront sur ce point se trouver d’accord avec lui, que le Parcival de Wolfram est un poëme encyclique, pareil à celui de l’Arioste, où les légendes et les traditions de la chevalerie de tous les pays d’Europe auront laissé quelque trace. De même que la tradition ou la légende de Roland, celle du Saint-Graal a passé par un nombre infini de mains et de bouches ; c’est un grand fleuve, formé de sources diverses et alimenté par de nombreux affluents. On a pu se convaincre de la probabilité de cette hypothèse par le résumé succinct du plan de Parcival, quoique je me sois cru obligé d’omettre bien des détails qui seraient venus à l’appui de cette opinion.

Mais qu’était-ce donc en définitive que le Saint-Graal ? D’après la tradition consignée dans le Saengerkrieg de la Wartbourg, soixante mille anges rebelles à Dieu auraient forgé une couronne en l’honneur de Lucifer. L’archange saint Michel, en abattant cette couronne de la tête même du démon, en aurait fait sauter un rubis ; ce rubis c’est le Graal.

Pour les poètes du nord de la France, le Graal c’est le vase qui aurait servi à la célébration de la sainte cène, et dans lequel Joseph d’Arimathie recueillit le sang du Sauveur. L’étymologie du terme du Graal ou Gréal, qui, dans la langue provençale signifie vase, confirmerait cette version de la légende 8.

Gervinus ne voit que des rapports symboliques entre la tradition du Graal et la coupe d’émeraude de Césarée ; selon lui, ce seraient des opérations littéraires assez récentes, qui auraient transporté des faits historiques du temps des croisades dans le texte des anciens poëmes.

Il est d’avis que Wolfram lui-même ne comprenait plus la signification mystique du Graal, ni le lien caché qui existait entre les traditions divergentes.

Je me borne à ces indications ; elles suffiront pour établir que les plus savants et les plus ingénieux en sont réduits, sous ce rapport, à émettre un avis.

La valeur intrinsèque de Wolfram est d’ailleurs indépendante de la question légendaire ou historique. L’auteur de Parcival et de Titurel a pris dans les traditions orales et écrites, dans les poëmes provençaux, français et bretons, ou dans les chroniques locales de l’Anjou, de la Bretagne, de l’Angleterre, du pays de Galles surtout, les données qui convenaient à son plan ; il négligeait telle variante ou tels faits qui ne cadraient ni avec ses projets ni avec le caractère qu’il prêtait à son héros, tandis qu’il concentrait ses méditations sur tel autre point de la légende qui fournissait des arguments à sa thèse ou plutôt des couleurs à sa palette.

Ainsi, ce qu’il importe d’établir d’abord, c’est que Wolfram, tout en puisant des faits traditionnels chez quelque devancier provençal ou français, n’est ni plagiaire ni imitateur. Il est Allemand de la tête aux pieds ; les personnages de son poëme ont une empreinte allemande ; les sentiments que le poëte professe par leur bouche sont des sentiments allemands, et je ne doute pas que, si le poëme de Guyot de Provence ou de Provins pouvait être découvert, on n’y trouvât une éclatante confirmation de l’avis que je me permets de répéter à la suite de quelques éminents critiques. Le plan doit appartenir tout entier à Wolfram ; il a dû en faire concorder les diverses parties avec l’idée-mère de son poëme, et cette idée, telle que nous la trouvons mise en lumière dans son Parcival, n’a pu germer que dans un cerveau allemand, du temps des croisades, et sous l’empire du mysticisme rêveur qui s’était, dès cette époque, emparé de tous les penseurs sur les bords du Rhin, du Danube et au cœur de la forêt de Thuringe et des Alpes. Wolfram a d’une part germanisé les traditions provençales, espagnoles, bretonnes ; il a de plus christianisé le mythe du Saint-Graal, qui par sa filiation première remontait aux traditions orientales.

Dans l’origine, le mythe du Graal était parfaitement distinct des traditions bretonnes d’Artus et de la Table ronde ; mais ces deux courants étant venus se fondre, au milieu du douzième siècle, grâce à l’union de la famille angevine des Plantagenets avec la race des rois anglo-normands, les héros du cycle breton descendirent au second rang ; ils rehaussèrent la gloire des héros du Graal, Arthur, Gawain, Ségramor et servirent de repoussoir à Titurel et à Parcival.

Pour les Minnesinger allemands, qui se nourrissaient de poésie subjective, individuelle, qui ne vivaient que dans le monde des sensations et du sentiment, rien de mieux venu que cet appoint fourni par les romans bretons. Dans ces poëmes, ou dans ces traditions de la cour d’Artus, toute base historique s’effondre ; les temps et les poëmes du cycle de Charlemagne reflétaient du moins une réalité quelconque, ils étaient le miroir d’une foi active ; mais au contact de ces nuages de l’Armorique ou du pays de Galles, ils semblent aussi avoir été réduits en vapeur. Le monde héroïque des Nibelungen, où se meuvent des hommes de chair et d’os et de sang, toutes ces figures plastiques qui entourent Chriemhilde, Gudrune, et qui remplissent le Heldenbuch, s’effacent devant des êtres qui n’ont plus rien de matériel, rien de précis, rien de positif. À ces héros, coureurs d’aventures, sur une terre fictive, qui ressemble à un vaste royaume d’aliénés, les poëtes allemands prêtent leur propre philosophie, leur manière de juger les hommes et les choses ; ils s’ébattent en pleine liberté dans ces domaines, suspendus dans le vide, éclairés par un soleil et par une lune d’emprunt et peuplés par des fantômes sans contours.

Ce jugement sévère ne s’applique pas, en totalité, à Wolfram lui-même ; son incontestable génie le sauve, non pas de tous les écarts du genre qu’il a adopté, mais de l’ennui et de la fatigue que le même genre inspire, lorsqu’on en vient à ses successeurs et ses imitateurs. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à persister dans la lecture du Titurel d’Ulrich de Scharfenberg (1270-1300), de cet indigeste poëme, où l’auteur cache son insuffisance, son manque de bon sens et de logique, sous une érudition prétentieuse, la plupart du temps inintelligible et confuse. C’est à n’en pas croire au bon sens public, lorsqu’on se dit que pendant des siècles ce Titurel, connu sous le nom du jüngere Titurel, a été attribué à Wolfram lui-même.

Je l’ai déjà fait remarquer : avant d’étudier à fond le poëme du Parcival de Wolfram, on se croit aussi jeté dans un labyrinthe sans issue ; en y apportant le souvenir, je ne dirai pas d’Homère et de ses héros, mais seulement des héros des Nibelungen, on regrette de n’y point voir des caractères précis, nettement accentués ; de ne pas sentir des cœurs battre sous ces armures d’or et d’argent et sous ces corsets de soie ; on dirait aussi, de prime abord, que ces vêtements de luxe et ces pierreries ne cachent qu’une pauvreté intellectuelle ; que le caprice seul dirige tous les évènements. Il n’en est rien cependant ; le poëte portait dans son cœur un idéal, qu’il cherchait à réaliser à l’aide des fictions de la poésie, ne pouvant le faire dans le monde réel. Le Parcival de Wolfram est bien le Don Quixote du douzième ou du treizième siècle, avec cette différence que Wolfram peut promener son héros à travers les plus incroyables évènements, et lui prêter les sentiments les plus étranges sans le rendre ridicule ; il peut lui octroyer la couronne du Graal, sans qu’une main téméraire l’arrache de cette belle tête, qu’au seizième siècle déjà on aurait envoyée aux petites-maisons ; car le Don Quixote de Cervantes est bien et dûment réputé fou, quoique ses extravagances soient moins dénuées de raison que les faits et gestes du Parcival de Wolfram. Ne dirait-on pas que pour tracer la ligne de démarcation qui sépare la raison de la folie, la main du juge public change de direction, selon les siècles ; qu’elle a, pour peser et toiser les caractères, des poids et des mesures qui diffèrent avec le chiffre de l’an de grâce. Qui sait si en l’an 2400 tel héros de nos romans du dix-neuvième siècle ne paraîtra pas fou à lier, et si tels de nos auteurs les plus goûtés ne seront pas considérés comme des monomanes dignes tout au plus de rejoindre les créatures de leur cerveau ?.... Qui sait si, à une époque plus éloignée de la nôtre, Werther lui-même, ce Werther panthéiste de Goethe, cette sensitive du dix-huitième siècle, ne paraîtra pas aussi impossible que le sont pour nous tous les chevaliers de la Table ronde ?....

Mais le Parcival de Wolfram ne serait-il pas autre chose que le Don Quixote anticipé ? Certes, il est aussi le représentant très-sérieux du côté idéal de la chevalerie. À la force brutale, à l’activité sans but, à l’énergie sans frein de la chevalerie ordinaire, de la chevalerie pillarde et fanfaronne, le poëte oppose, personnifiée dans son héros, une tendance vertueuse, morale, religieuse, mystique.

Chez lui, l’égoïsme individuel se subordonne à un but suprême, à un intérêt général ; la rudesse guerrière est adoucie par la vie mystérieuse de l’âme : le héros se plonge dans le rêve, seulement pour échapper aux étreintes de la réalité. Aussi l’histoire intime, la vie de l’âme fait-elle le vrai sujet de Parcival ; c’est elle qui attache ; les évènements nous laissent à peu près indifférents.

Le caractère de Parcival, tel que le poëte nous le fait toucher du doigt, le pousse irrésistiblement en dehors de ce monde, vers une région supérieure, et cependant il appartient, par ses habitudes, au monde de la chevalerie. De là un conflit qui nous intéresse, – si parva licet componere magnis, – comme la lutte d’Œdipe avec la destinée. Seulement ce fatum, cette destinée, qui chez les anciens domine et plane au-dessus des évènements, se trouve ici résider dans le cœur même du héros. Six siècles à l’avance, Wolfram a deviné la sentence de Schiller :

Der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme 9.

Ainsi le poëme de Parcival offre le premier exemple de la poésie psychologique opposée à la poésie plastique du monde ancien, à la poésie de la réalité, à la poésie de la forme et de la beauté terrestre.

Dans l’exposition du plan de Parcival, j’ai beaucoup insisté sur la voie de purification, d’épreuves, d’expiation, que le poëte fait suivre à son chevalier favori. La conscience de Parcival, pendant un temps endormie, ou distraite, se réveille à la suite de malheurs, non mérités sans doute, mais nécessaires pour la régénération du héros, indispensables pour faire de lui le défenseur d’une idée religieuse. Il y a encore dans cette conception une vérité qui ne sera point contestée par les esprits dont l’éducation intellectuelle et morale s’est faite sous l’empire de circonstances analogues, non pas symboliques, comme dans Parcival, mais au milieu d’une désespérante réalité.

Là s’arrête la part d’éloges que l’on peut faire raisonnablement et en toute justice à Wolfram. Il purifie son héros ; il lui inculque le dogme du rachat et de la réhabilitation de l’homme ; mais la solution du poëme est-elle bien satisfaisante ? Parcival devient roi du Graal ; mais qu’obtient-il de fait par cette dignité imaginaire, illusoire, par ce pouvoir théocratique, aussi solidement établi, en vérité, que le gouvernement de Sancho Pansa dans l’île de Barataria ? Quel est le vrai bonheur que Parcival parvient à saisir après toutes ses luttes ? Quel est le caractère et l’essence du salut ?..... C’est dans le paradis du Dante qu’il faut chercher la réponse.

Cette recherche incomplète de l’infini, qui fait le vrai sujet du Parcival de Wolfram, pourrait être exprimée par diverses formules : c’est, ou bien la lutte de la réalité avec l’idéal, ou la lutte de l’homme avec le doute, pour atteindre la foi ; c’est l’obligation impérieuse qui pèse sur l’humanité faible et pécheresse, de renoncer à sa volonté propre et d’accepter le salut à titre de miséricorde, de don gracieux. Je multiplierais à l’infini ces définitions, j’étendrais indéfiniment ces cercles concentriques autour du centre du poëme, sans arriver davantage à donner une formule adéquate, ou sans toucher au noyau. Le Parcival échappe à une rigoureuse mesure ; il sera, selon la nature des intelligences qui se mesureront avec ce vaste sujet, sympathique ou peu goûté, saisissant ou ennuyeux.