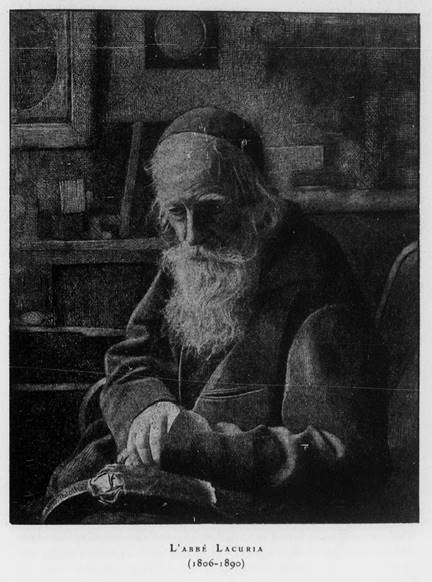

L’abbé Lacuria

par

P. THIOLLIER

L’AUTEUR de l’opuscule publié plus loin était un mystique du Moyen-Âge égaré en France au XIXe siècle, un disciple de saint François d’Assise ressuscité. Doux, simple ; en même temps poète, philosophe et artiste ; bon pour tous les hommes et spécialement pour les enfants qui l’adoraient et dont il était toujours entouré ; original autant qu’on peut l’être. En résumé c’était un saint ; mais pour donner à ce mot la signification que nous désirons, disons que c’était un saint débonnaire ; car l’excellent homme n’a jamais amené la tristesse ni vu le mal autour de lui, même chez les gens qui l’ont exploité. Aux yeux des sceptiques, Lacuria pouvait paraître déséquilibré et certains de ces propos répétés méchamment provoquaient des sourires ou des haussements d’épaules chez les lourdauds ou les pervers, tandis que les simples et les délicats paraissaient émus en présence de cet homme modeste qui était un convertisseur extraordinaire. Nous pourrions citer de nombreux exemples et indiquer des preuves sans crainte d’être démenti ; mais cette revue n’est pas œuvre de Bollandistes, et si l’on a demandé quelques notes en guise de préface à un ancien ami de l’abbé Lacuria, il ne faut pas abuser de cette hospitalité ni trop empiéter sur la place réservée à l’impression de quelques-unes de ses œuvres.

*

Né à Lyon en 1806, Paul Lacuria appartenait à une famille d’artistes. C’étaient des gens oubliés au paradis terrestre, disait un personnage qui les connaissait bien. Ses deux frères Louis et Clément ont laissé une trace appréciable dans l’école lyonnaise. De même que leurs amis Janmot et Flandrin, c’étaient des Ingristes ; les uns et les autres utilisèrent souvent la tête si caractéristique de l’abbé pour leurs compositions religieuses. Le modèle était parfait, mais n’aimait guère l’immobilité. Revenant d’une séance : « Voici longtemps que Janmot me fait poser et j’en ai assez, dit-il, je reviens aujourd’hui de la dernière séance, mais je me suis bien vengé ! Il faisait froid et si Janmot a été consciencieux, il a dû peindre le bout du nez complètement rouge, ce qui ne doit pas convenir pour un saint Jean ! » Ajoutons qu’en dehors des élèves d’Ingres, la tête de Lacuria a intéressé bien vivement d’autres artistes, entre autres M. Jean-Paul Laurens, qui avait l’intention de la reproduire en eau-forte. Il est regrettable que ce projet n’ait pu se réaliser ; il l’a été par M. Guiguet, autre artiste de grande valeur.

Après une enfance qui ne fut jamais troublée, Lacuria entra aux petit et grand séminaires de Lyon et, six mois après, remplit les fonctions de professeur à l’école Saint-Nizier jusqu’au jour où il fut appelé à fonder un collège au Perron (Rhône) par plusieurs prêtres libéraux, parmi lesquels il faut citer MM. Dauphin, Chaîne et Bourgeat.

Ceux-ci avaient compris que l’élément artistique fourni par l’abbé Lacuria n’était pas inutile à leur œuvre.

La réussite fut en effet complète et les bâtiments du Perron devinrent bientôt insuffisants. Le collège se transporta à Oullins où l’on fit l’acquisition d’un château, ancienne propriété des archevêques de Lyon. Lacuria y vécut heureux pendant une quinzaine d’années ; il admirait le vaste horizon terminé par le Mont-Blanc et la chaîne des Alpes ; il méditait dans le bois qui dominait le château.

Il remplit un rôle très utile. Comme professeur de littérature, il trouva le moyen de se faire respecter sans jamais donner la moindre punition, et dès le premier jour, son influence sur les enfants fut extraordinaire ; pendant les récréations il était entouré d’un grand nombre d’élèves ; il leur faisait d’utiles conférences mêlées à des drôleries, contes, rêves, etc., émettait des idées personnelles à propos de philosophie et de sciences diverses, décrivait le bonheur des élus, chantait et interprétait les grands maîtres, spécialement Beethoven avec un petit filet de voix aigrelet ; et quand arrivait une terrible reprise de l’orchestre, ses efforts surhumains pour atteindre la grandeur de la situation aboutissaient généralement à une extinction de voix ou un accès de toux. Le final de la symphonie en ut mineur lui était particulièrement redoutable, mais aux reprises de violoncelles, la voix ne pouvait jamais atteindre les profondeurs ; elle s’éteignait subitement, ce qui amenait un désappointement général, car on aimait à l’entendre. Chez lui, en effet, l’émotion remplaçait tout et le modeste instrument qu’était son larynx chétif permettait cependant de comprendre la beauté des mélodies de Beethoven au moins autant que les violons de certains virtuoses.

Par exception, un seul élève abusa de son indulgence extraordinaire et profitant d’un moment de distraction du professeur il l’aspergea avec de l’encre. L’abbé se contenta de lui dire : « Vous devez être fier ! les bêtes à foin ne seraient pas capables d’en faire autant. » Les camarades se chargèrent de punir le coupable et jusqu’à la fin de sa vie M. A. fut appelé par eux : Bêtafoin.

En dehors des classes et des récréations, Lacuria dirigeait la musique de l’école, spécialement les chants religieux. Il composait des cantiques entonnés avec entrain par tous les élèves ; le motif était d’accord avec les paroles joyeuses relatives au paradis, aux concerts des anges, à la glorification de la Vierge, etc.

Cette musique mouvementée était correcte et pas trop savante, mais d’un niveau très supérieur à celui des tristes banalités du Père Lambillotte qui, vers la même époque, contaminaient les collèges, spécialement ceux dirigés par les Jésuites. N’oublions pas à Oullins le petit piano que Lacuria tracassait avec un seul doigt ; les autres, paralysés par les rhumatismes, avaient perdu leur agilité. Pendant son professorat, l’abbé Lacuria entraîna la vocation religieuse d’un grand nombre d’élèves et plusieurs d’entre eux sont devenus des prêtres éminents. Citons le R. P. Captier, ancien directeur d’Arcueil et victime de la Commune, et son frère, ancien supérieur de Saint-Sulpice.

*

Vers l’année 1847, Lacuria fit paraître un livre philosophique rempli de passages ingénieux, personnels et émouvants sous le titre de : Les Harmonies de l’Être. Cet ouvrage suscita quelques critiques et Lacuria reconnut avec une parfaite bonne foi la justesse de plusieurs d’entre elles, ce qui le décida à publier une seconde édition qu’il fit précéder de sérieuses et longues études auxquelles il consacra le reste de sa vie. Il mourut avant d’avoir fait imprimer son manuscrit ; mais M. Philipon prit cette charge, ce dont les amis de l’abbé lui sont profondément reconnaissants. Cette seconde édition (publiée par la librairie Chacornac, à Paris) doit être consultée de préférence à la première, qui est d’ailleurs à peu près introuvable.

L’analyse d’un travail aussi considérable nous entraînerait trop loin et fournirait la matière de nombreux articles. Disons simplement que le style en est simple et correct ; les idées sont exprimées sans l’aide d’un vocabulaire compliqué. D’ailleurs Lacuria avait horreur des mots pompeux ou ronflants, et de même qu’à Balzac, il lui semblait qu’une certaine analogie devait exister entre le nom et le caractère d’un individu. Entendant parler d’un nommé Robichard, il fut stupéfié et dit : j’aimerais mieux me nommer Durand, ça ne me forcerait pas à paraître terrible !... Mais revenons aux Harmonies de l’Être 1. L’accueil fait à son livre le dégoûta de Lyon et il alla se fixer à Paris qui l’avait toujours attiré..... Il y fut reçu par la famille de quatre de ses élèves, originaire du département de la Loire, voyageant avec elle au commencement et à la fin de l’année scolaire.

À cette époque, les voyages étaient longs, difficiles et les nuits douloureuses ; on changeait souvent de véhicule, discutant constamment avec des compagnons ou des cochers grincheux. Au lieu de s’entasser dans le coupé, l’intérieur ou la rotonde, l’abbé et ses élèves préféraient monter sur l’impériale et se casaient tant bien que mal au milieu des malles abritées par une bâche lourde et traînante. Il fallait mettre pied à terre au bas de chaque montée et accomplir un terrible exercice de gymnastique. Ses compagnons, enfants à cette époque, ont gardé l’impérissable souvenir de ces rudes exercices. L’abbé, de même que son ami Topffer, acceptait tout gaîment et devenait bientôt le boute-en-train d’une joyeuse caravane. Nous le voyons encore gravissant sous la pluie épaisse une rude côte des environs de Nevers, surmonté d’un gibus à la forme longue, pointue et aux ailes étroites ; cette coiffure pliante, recouverte d’un mérinos noir très mat était, disait-il, parfaite en voyage ; elle dominait un groupe formé par un gendarme, une nourrice, des commis-voyageurs et une sœur Saint-Joseph dont le long voile noir et mouillé pendait d’une façon lamentable.

Cependant on entendait des éclats de rire ! La diligence jaune contrastait avec les nuages gris violacés ; son ton lumineux égayait le paysage et le grincement des roues accompagnait la voix joyeuse de l’abbé ! Pendant les relais, le bonheur était suprême ; on se reposait sur des chaises boiteuses et dépaillées devant une table de bois blanc fendue, couverte de verres opaques et remplis de vinaigre. Tout paraissait gai : l’odeur d’écurie, la forme des maisons recouvertes de chaume grisâtre, le chant du coq, des oies ou des dindons, la buée qui s’élevait les au-dessus des chevaux, la prestance de l’aubergiste, les vases de toute espèce suspendus aux buissons et la longue plaine du Bourbonnais elle-même qui est cependant bien morne et monotone si elle n’est pas recouverte par un ciel nuageux éclairé par les feux du crépuscule.

Arrivé dans la capitale, l’abbé devenait triste parce qu’il fallait s’occuper des bagages ; il en oubliait souvent et arrivait enfin au rez-de-chaussée du quai de Béthune (no 32) où résidait la famille qui lui donnait asile. La maison existe encore et non aspect n’a guère changé ; toutefois le quartier est plus fréquenté qu’en 1847. À cette époque, la couleur verte dominait au premier plan, une végétation vigoureuse émergeant de la terre qui encadrait des pavés largement séparés. Les passants étaient rares et l’abbé très distrait se promenait en lisant son bréviaire entre les ponts Saint-Louis et de la Tournelle. Cependant il lui arrivait de curieuses aventures causées par sa distraction. Certain jour il trébucha, tomba sur un ivrogne et changea son chapeau contre le sien ; il saluait au hasard et se trompait drôlement ; un autre jour, il rencontrait un obstacle, faisait un détour en disant : Pardon, monsieur ! il s’adressait à un cheval ! Un dimanche d’été il avait joué avec des enfants dans la forêt de Saint-Germain ; il y oublia sa soutane et revint dans un bien curieux accoutrement.

Nous pourrions citer bien d’autres rencontres ou distractions de ce genre, mais il est temps de nous arrêter... Vers la même époque, un atelier d’impression occupait l’angle du quai de Béthune, près de l’île Louviers ; l’abbé était très populaire parmi les jeunes apprentis qu’il rencontrait au moment de leur départ ; il leur distribuait des bonbons, des images ou des brochures amusantes. Les gamins démonstratifs le serraient de trop près, de sorte que sa soutane se colorait de tous les tons de l’arc-en-ciel. Ses promenades s’étendaient parfois jusqu’aux lointains parages occupés par les bouquinistes et les marchands de musique, sur la rive gauche de la Seine. Ses petites économies diminuaient rapidement ; toutefois, depuis son arrivée à Paris jusqu’à son départ, il ne manqua jamais une séance du Conservatoire ; il en revenait avec un enthousiasme débordant, se souvenait de tout ; et le piano, tapé par un index robuste, passait de durs moments quand arrivaient les crescendo. Lacuria voyait fréquemment Gounod qui traitait le piano avec plus de ménagement et captivait les assistants par la douceur de sa musique et celle de son caractère. On sait que Gounod, presque inconnu en 1847, a porté la soutane pendant quelque temps et c’est sous ce costume qu’il fréquentait le quai de Béthune. Ses abondants cheveux blonds lui donnaient un aspect extérieur bien différent de celui qu’on lui a connu depuis cette époque.

Un autre ami intime de Lacuria était un Allemand nommé Pie ; celui-ci attirait un public nombreux au café de la Régence ; il y jouait sept parties d’échecs à la fois avec un bandeau sur les yeux et généralement il les gagnait toutes. C’était un professeur de mnémotechnie ; sa méthode excellente permettait à beaucoup d’étudiants de réussir aux examens. Fréquemment aussi, l’abbé recevait les visites de ses anciens élèves devenus des étudiants en droit ou en médecine, des polytechniciens, Saint-Cyriens ou séminaristes.

Il était en relation avec les peintres Baron, Borel, Chevanard, Janmot, Paul et Hippolyte Flandrin, Paul Delaroche, les abbés Perdreau, Lafontaine et Captier, l’historien Émile Charvériat, le docteur Conan, le général Japy, MM. Paliard, de Reyssac, Desbarolles, Beluze, Trévoux, Ledos, Courbe, les dominicains d’Arcueil dont plusieurs étaient ses anciens élèves.

Son tempérament ne le portait guère à la politique. Cependant, il vit disparaître sans peine le régime de Louis-Philippe qu’il considérait comme trop terre-à-terre.

Le 24 février 1848, vers sept heures et demie du soir, on était réuni à la fin d’un repas autour de la table et l’abbé pelait une pomme ; tout à coup, on entendit une fusillade dans la direction de la halle aux vins. Une vitre fut brisée par une balle qui se logea dans le mur. Grand émoi de la famille, surexcitation de la maîtresse de maison dont le mari était absent – « Monsieur l’abbé, dit-elle, nous sommes en danger, aidez-nous, cherchons des matelas pour couvrir les vitres » – « Madame, répondit l’abbé, le calme est toujours une chose excellente et nous devons profiter de tout ce qui est bon ; commençons donc par nous calmer ; cette pomme est des meilleures, savourons-la également, et quand j’aurai fini, je serai à votre disposition pour aller chercher des matelas. Mais Dieu sait beaucoup mieux que nous-mêmes ce qui doit arriver, et s’il lui plaît de nous faire envoyer des balles dans la tête, il est inutile d’essayer de l’en empêcher. »

Pareil raisonnement n’était pas goûté par la maîtresse de maison qui eut bien d’autres émotions le lendemain : Entre deux fusillades, l’abbé trouva amusant de mener sur une barricade le plus jeune de ses élèves âgé de six ans. On revint sans blessures, mais on comprend la réception. « Allons-nous-en, dit l’abbé, et n’écoutons pas ces invectives ! Ta mère veut te transformer en bourgeois ; consolons-nous en pensant que nous avons vu de belles barbes, et l’on n’en voit jamais autant dans cet appartement. » Le même élève partageait l’enthousiasme de son professeur pour les aventures héroïques et, dans le but d’aller évangéliser les sauvages, il traversa l’île Saint-Louis en costume sommaire afin de s’embarquer sur un bateau amarré quai d’Anjou. Il fut rejoint par un ancien gendarme rébarbatif et quelques minutes plus tard par l’abbé qui le ramena et lui dit pour le consoler : « Attends d’être un peu plus gros et plus grand ! les sauvages qui doivent te manger ne s’en plaindront pas. »

*

Les amis de l’abbé quittèrent Paris en 1851 ; il essaya encore de s’occuper de professorat et fut admis dans des familles opulentes et aristocratiques, qui ne comprirent guère la valeur de leur hôte, car les singularités de son caractère dissimulaient peut-être trop son mérite réel. On n’y appréciait pas non plus les derniers quatuors de Beethoven, ce qui l’indigna et le décida à partir.

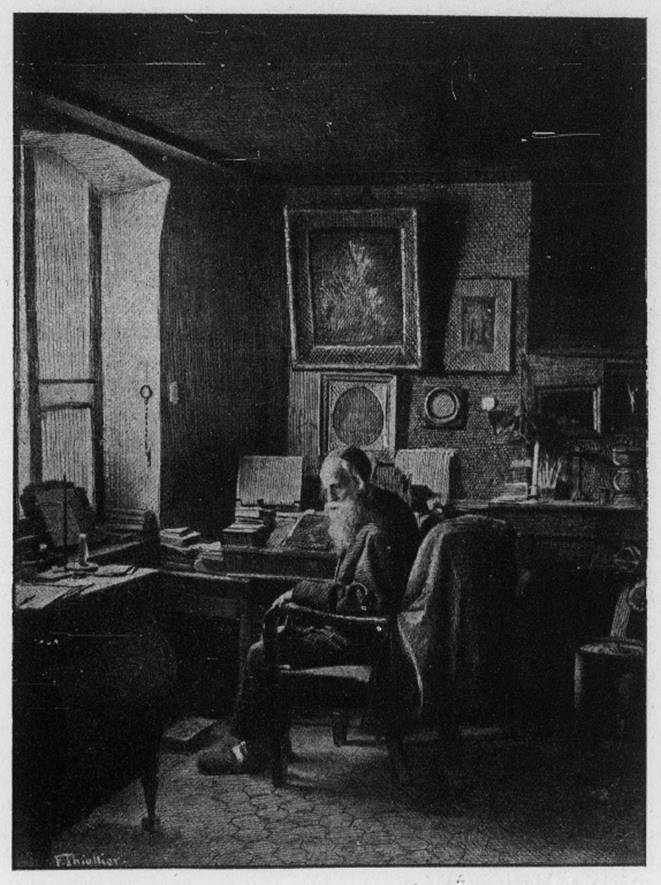

Dès lors il conserva son indépendance et alla s’installer dans une modeste chambre de la rue de Fourcy qui se nomme aujourd’hui rue Thouin. C’est au no 11 de cette rue qu’habita l’abbé pendant près de 40 ans et nous y avons pris en 1879 la photographie jointe à cette notice. Il se lia peu à peu avec des personnages considérables qui firent à tour de rôle l’ascension du petit escalier. L’abbé était assis près d’une vieille table raccommodée, le mobilier se composait d’un canapé, de commodes et de chaises aux pieds disparates ; un lit étroit était dissimulé par un rideau de serge verte. Des livres et des partitions étaient épars de tous côtés ; on voyait des boîtes aux formes diverses remplies de pinceaux, porte-plume, ou outils de menuisier ; des tableaux offerts par des amis étaient accrochés aux murs ; sur la cheminée, une lampe étroite, des bougeoirs, un crucifix, un pot de fleurs d’une ancienne forme ; à côté d’un poêle détraqué étaient des morceaux de fil de fer habilement enchevêtrés et tordus par le maître de céans dans le but de faire griller du pain ou des côtelettes.

Un vieux piano carré presque aphone occupait une place d’honneur ; pendant toute sa vie Lacuria exprima le désir d’en posséder un autre ; en attendant, il ne pouvait résister au plaisir de faire la connaissance de tous les instruments d’Érard ou de Pleyel qu’il rencontrait chez ses amis et il s’attardait sans s’inquiéter des assistants ; lorsque ceux-ci exprimaient leur étonnement, il répondait : le mien est si malade que je me console en fréquentant ses parents mieux portants. De petites inventions ingénieuses donnaient l’illusion du confortable ; des hélices posées près du poêle indiquaient la chaleur et le degré de cuisson des œufs en tournant plus ou moins vite, divers parfums modifiaient selon les jours l’état du cerveau et disposaient à la joie ou à la mélancolie. Le bruit du réveille-matin étant jugé insuffisant, les poids de l’horloge furent combinés de manière à tomber sur le parquet afin d’augmenter le vacarme. Mais pendant une nuit de fièvre la tête se trouva sur le passage des poids et le résultat fut tellement douloureux que l’invention tomba dans le domaine public.

Malgré tout l’abbé n’enviait personne et se trouvait heureux ; à ses modestes revenus venait s’ajouter le prix d’une messe tardive qu’il disait dans l’église de Saint-Étienne-du-Mont, très voisine de son domicile. S’il fit toujours maigre chère il trouva le moyen d’être utile à tous, spécialement à ses voisins ; ainsi, il fit l’éducation d’un enfant de son concierge, mena promener régulièrement un aveugle et distribua de l’argent à des individus plus ou moins dignes de pitié. Il était forcé d’acheter les livres ou les instruments nécessaires à ses travaux variés et ne résistait guère aux invitations d’entendre les opéras de Beethoven, Mozart, Gluck, Weber ou Méhul, ce qui ne l’empêchait pas d’aimer Rossini à cause de son entrain et Boieldieu parce que sa Dame Blanche ne « donnait pas mal à la tête ». Avant la représentation on se rendait dans un restaurant où l’abbé commandait uniquement des plats aux noms baroques et paraissait étonné quand le résultat n’était pas en harmonie avec la beauté du nom. Arrivé au théâtre il s’efforçait de se rendre invisible au fond d’une loge, et suivait la musique et la partition en tournant le dos à la scène afin de ne pas être distrait.

Nous avons dit qu’il était l’ami de MM. Courbe, Ledos et Desbarolles. Avec eux il s’occupa sérieusement de chiromancie, physiognomonie, phrénologie, astronomie, de l’influence des astres sur la destinée humaine, admira Nostradamus, cherchant à vérifier ses prédictions, prédisant lui-même trois ans d’avance les incendies de la Commune 2.

Au milieu de ses études variées le prêtre restait inattaquable. Lorsque ses finances étaient à sec, il s’installait pendant quelques jours chez des amis toujours heureux de le recevoir. Il se promenait souvent au jardin du Luxembourg au moment de la fermeture, suivi par d’anciens élèves ou leurs camarades, accourus pour entendre une conversation très spéciale. Beaucoup étaient émus, tandis que certains souriaient lorsqu’il attaquait des sujets tels que : Le triomphe et le bonheur des vierges, etc.

Sans jamais se plaindre de sa destinée, il enviait cependant la poche du Juif Errant où 1’on était toujours sûr de trouver 5 sous ! Disant des autres Israélites : Il est bien désagréable d’être forcé de les aimer plus que soi-même, cela oblige à ne pas s’aimer beaucoup ! Mais il ne souhaitait le malheur de personne. Il exprimait aussi ses idées sur les Rothschild : « Puisque ces gens-là éprouvent du plaisir à posséder des caves pleines d’or, on devrait se débarrasser en leur faveur de l’or du monde entier en leur demandant en échange d’empêcher les pauvres diables de mourir de faim. »

On s’entretenait avec lui de la trahison d’un faux ami : « Il est bien regrettable, dit-il, qu’il n’ait pas eu de vitre devant son cœur, ce qui nous eût permis de le voir. Agissons nous-même comme s’il en existait une devant le nôtre et espérons qu’on n’y découvrira rien de laid... » Une mégère passait son temps à cancaner et cherchait le moyen de nuire à chacun et spécialement à l’abbé : « Excusons-la, dit-il, elle ne comprend pas le beau ; si elle dit du mal des gens depuis le matin jusqu’au soir, elle passe ses soirées à jouer des polkas ! Nous sommes vengés suffisamment. »

Un de ses amis se plaignait longuement des difficultés de la vie ; il lui répondit : « On devrait vous habiller comme un cheval, c’est-à-dire vous mettre des morceaux de cuir de chaque côté des yeux afin de vous empêcher de voir les détails de la route ; ensuite, on tirerait la bride pour vous forcer à regarder haut et loin sans vous laisser le temps d’examiner la route où la moindre paille en croix vous effraie, ce qui provoque un écart et risque de vous faire tomber dans l’ornière. »

Il n’aurait plus bougé de la rue Thouin s’il n’était devenu aveugle. La vie devenait impossible pour lui ; hors d’état de discerner la qualité de ses visiteurs, il était à la merci de gens qui abusaient de sa simplicité et de l’affaiblissement de ses facultés. Une maladie servit de prétexte pour l’emmener dans une maison de santé. Après la guérison on le conduisit à Oullins, son ancienne et chère résidence, mais ses anciens amis n’existaient plus ; lui-même était octogénaire et les forces baissaient en même temps que les facultés. Cependant il put jusqu’à la fin s’intéresser à un enfant de l’homme de confiance de la maison, nommé Gallois. Celui-ci eut toujours pour lui beaucoup d’affection et lui prodigua ses soins avec le plus grand dévouement.

L’abbé Lacuria s’éteignit en 1890 sans avoir perdu sa bonne humeur et cherchant toujours à éviter de l’embarras à ses amis 3.

Malgré nos recherches, il nous a été impossible de retrouver les intéressantes lettres de l’abbé Lacuria. Sa pensée s’y épanouissait librement dans un style toujours simple mais très personnel et il trouvait des expressions extraordinaires pour exécuter des variations sur des Thèmes plus ou moins connus tels que : la sérénité de Bach, océan calme, rarement agité par une immense vague sans écume ; la majesté de Haendel, belle et haute montagne à la base épaisse et sans pics aigus ; la pureté de Mozart, lac limpide, bordé de saules légers se reflétant au printemps dans les eaux argentées ; l’ouragan déchaîné par Weber ; le délicat Félicien David, dont la musique est en même temps une jolie peinture ; la noble simplicité de Gluck, Parthénon ou Pyramide de Chéops immuables sous un beau ciel d’azur ; Berlioz, géant trop peu compris (cela était écrit vers 1860) ; Wagner pour qui l’on se bat (1869), mais dont les admirateurs finiront par triompher. Il écrivait quelque temps après à un ami qui avait échangé des horions avec un siffleur pendant l’exécution de l’ouverture de Lohengrin, au concert Pasdeloup : « En ma qualité de prêtre je ne peux, hélas ! vous féliciter d’avoir donné plus de coups que vous n’en avez reçu ; mais je serai capable de vous donner l’absolution ; ça me fera même plaisir. »

L’abbé était surtout inépuisable lorsqu’il était question de Beethoven, « le maître des maîtres, résumé de toutes les grandeurs et de toutes les beautés du monde, consolateur des âmes affligées », etc.

À défaut de lettres écrites à ses amis, nous transcrivons quelques phrases écrites à Madame de R..., qui habitait Versailles et que l’abbé Lacuria avait convertie au catholicisme : cette lettre est difficile à déchiffrer, car l’abbé était presque aveugle en 1883.

« ... Je ne peux plus marcher ni supporter les souliers, et dans ces conditions-là on ne peut aller à Versailles sans avoir un équipage à ses ordres. Les vieux monuments tombent en ruine ; de même qu’eux je ne suis plus bon à rien. Je ne peux me charger de nouvelles messes ; je suis en retard avec les anciennes et j’ai honte des obligations que j’ai pu accepter et que je ne remplis pas.

« Dimanche prochain sera le jour de mes noces d’or, le cinquantième anniversaire de ma première messe. Je vous demande à cette occasion de remercier Dieu de m’avoir accordé si longtemps le pouvoir d’offrir le sacrifice divin et de lui demander de me pardonner les innombrables défauts que la misère humaine introduit dans ces sublimes fonctions dont les anges eux-mêmes ne sont pas dignes.

« Je pense que le diable ne m’empêchera pas toujours d’accomplir ce désiré voyage de Versailles et que dans le courant de la soi-disant belle saison je trouverai un jeudi où tous les obstacles auront disparu ou du moins pourront être surmontés. Je serai heureux de retrouver une de ces longues causeries si rares en ce monde où l’harmonie des âmes fait un concert ravissant. Mille amitiés à vous d’abord ; saluez aussi de ma part les beaux arbres de notre parc qui racontent à leur manière la gloire de Dieu, mais que je ne peux plus admirer en ce monde... Votre vieil ami, LACURIA. »

S’il nous a été impossible de réunir les lettres de l’abbé, nous pourrions reproduire quelques articles de journaux rédigés par lui depuis plus d’un demi-siècle ; ils prouvent que ses idées, très discutées jadis, sont absolument admises aujourd’hui. Lacuria était donc un apôtre de Beethoven et son nom mérite d’être conservé à côté de celui d’Habeneck ; l’un et l’autre, en effet, luttèrent énergiquement dans des milieux très différents.

L’article qu’on va lire n’a pas vieilli.

Il est tout de même étrange que les idées qu’il renferme aient été avancées il y a quelque cinquante ans. Cela seul en justifie la réimpression et permettra, espérons-le, d’accueillir avec indulgence les renseignements biographiques qu’on a cru pouvoir ajouter 4.

F. THIOLLIER.

Paru dans L’Occident en octobre 1902.