Les héros de l’Alcázar

RÉCIT AUTHENTIQUE

par

Rodolphe TIMMERMANS

« L’esprit du grand monarque Charles-Quint, fondateur de l’Alcázar de Tolède, à n’en pas douter a conféré à ses modernes défenseurs la ténacité, la sérénité et la foi nécessaires à cet exploit.

José Moscardó.

Alcázar de Tolède, le 29 septembre 1936. »

________________________________________________

Le général Moscardó, le glorieux chef de la défense de l’Alcázar, accorda un long entretien à l’auteur et voulut bien écrire pour ce livre quelques lignes qui peuvent y figurer comme dédicace. Nous reproduisons ces lignes en fac-similé ci-dessus avec la traduction française.

L’épée reproduite également ci-dessus a été offerte à l’auteur à titre de souvenir, dans l’Alcázar même, par l’officier espagnol qui y fut son guide.

Légende de la carte postale

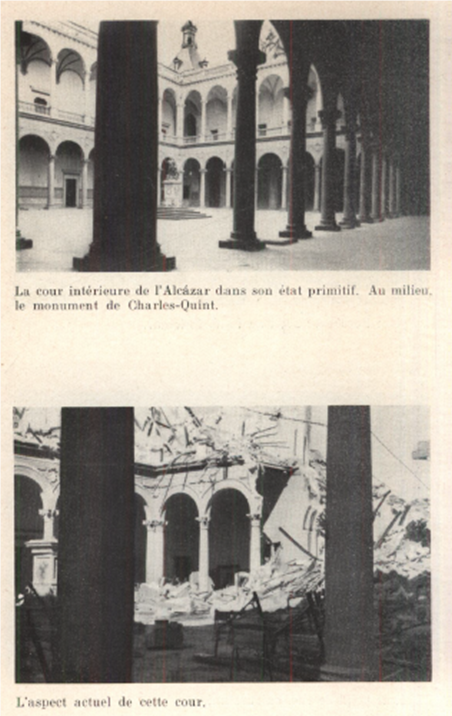

Au lendemain de la délivrance de l’Alcázar par les troupes du général Franco, fut lancée en Espagne une carte postale qui porta, d’un côté l’image de l’Alcázar dans son état primitif, et de l’autre, un texte qui commémore l’exploit héroïque des défenseurs de la forteresse.

Ci-contre, le verso de la carte avec le texte espagnol et les signatures d’un certain nombre d’officiers et de cadets qui ont pris part à la lutte glorieuse pour la défense de l’Alcázar et qui ont bien voulu signer, pour l’auteur, cette carte qui leur est dédiée. Le lecteur retrouvera, pour autant qu’il saura déchiffrer les signatures, plusieurs noms dont il est question dans ce livre.

Voici le texte espagnol de la carte, traduit en français :

« Tolède, la cité impériale et éternellement héroïque, l’Alcázar, sanctuaire de la foi et de la patrie, berceau de l’infanterie espagnole, où une poignée d’Espagnols ont forcé l’admiration du monde.

« Durant soixante-douze jours, ils ont résisté aux hordes rouges, rejetant les offres de reddition, préférant la mort à l’abandon des ruines sacrées de l’Alcázar.

« L’armée du général Franco a reconquis Tolède le 28 septembre 1936. »

Premières Flammes

Été 1936 !

Le soleil, durement, brûle et accable la terre d’Espagne ; il brûle dans les cerveaux, brûle dans le sang, et les passions une fois embrasées sévissent, aveugles, brutales et sauvages.

En apparence, la paix règne encore en Espagne ; il y a toujours un gouvernement qui dispose de la puissance de l’État, mais déjà il s’est déclaré lui-même parti belligérant. Déjà, le feu jaillit des églises et des couvents, des coups de feu éclatent dans la nuit obscure trouvant leurs victimes dont le sang rouge et chaud est absorbé par le sol assoiffé de l’Espagne, ce sol qui a déjà bu tant de sang et qui en boira encore. –

À Tolède, la ville séculaire sur le Tage, les premières flammes de l’incendie futur s’élancent.

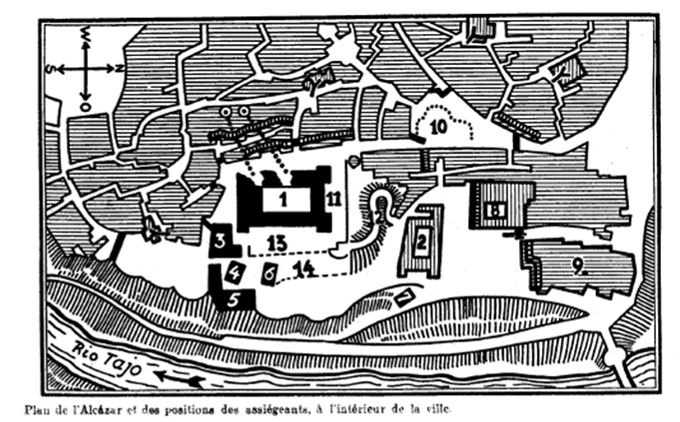

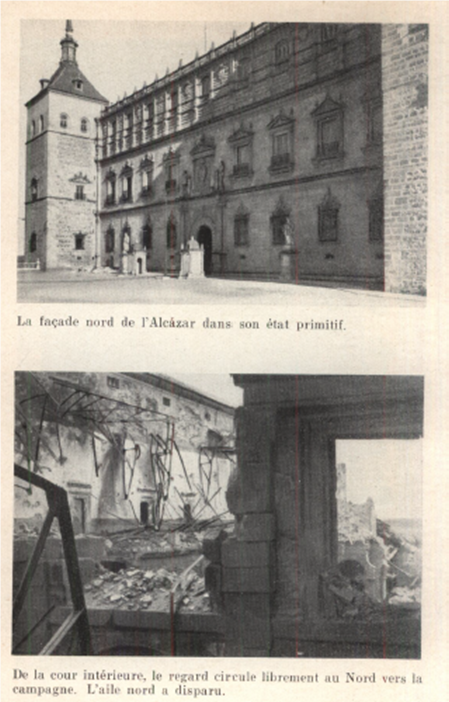

Elles ne montent point encore jusqu’à l’Alcázar qui est à la fois forteresse et palais et dont les quatre tours angulaires dominent fièrement tout alentour. Mais en bas, dans la ville dont les maisons au Sud et à l’Ouest se blottissent presque contre l’immense forteresse tandis qu’au Nord, l’enchevêtrement des toits n’arrive même pas jusqu’à la hauteur du rocher abrupt de l’Alcázar et qu’à l’Est, la vallée profondément entaillée du Tage s’ouvre à cent mètres de distance à peine – en bas dans la ville, les étincelles jaillissent des premiers chocs.

*

Sur la plaza Zocodover vers laquelle les étroites rues tolédanes déversent la vie de la ville, quelques cadets de l’école d’officiers d’infanterie que l’Alcázar héberge en ses murs. Ils sont assis ; on les reconnaît tout de suite aux galons rouges qu’ils portent à leur uniforme : les cadets qui font partie de l’image de la ville et de la plaza Zocodover où, presque tous les jours, au café Suizo, ils prennent leur café, plaisir dont l’Espagnol se prive rarement après l’« almuerzo », c’est-à-dire, le déjeuner.

Un vendeur de journaux communiste s’approche, dans la foule.

– El socorro rojo ! – Le discours de Diaz aux Cortès, crie-t-il en s’arrêtant devant la table des cadets qui le renvoient, d’un geste de la main. Mais cela ne semble pas troubler le gamin qui agite son journal par-dessus la table jusqu’à ce qu’un cadet écarte son bras.

– Cela ne nous intéresse pas !

– Lisez toujours, c’est ce qu’il vous faut.

En glapissant, le vendeur tend le journal sous le nez d’un des cadets. Mais celui-ci en a assez ; un bon coup de poing et l’importun se retrouve sur le pavé, assis à côté de ses journaux.

– J’espère que ça lui suffira pour quelque temps ! Ces gaillards s’imaginent que tout leur est permis depuis que cet individu de Casares Quiroga a déclaré que son gouvernement faisait la guerre aux fascistes. Qu’ils attendent que nous la leur fassions, nous, la guerre !. . . Tu disais justement, Juan, que l’« ABC » annonçait hier. . .

– Dis donc, Julio, tu ferais mieux de te retourner ; ton gaillard revient.

Traversant la place presque en courant, un groupe d’hommes se dirigeait tout droit sur le café Suizo, le vendeur de journaux en tête. Agitant ses mains dans tous les sens, celui-ci leur parle ; tous ont les mains dans les poches comme s’ils s’étaient entendus pour un mauvais coup.

– Tenez, celui-là qui est assis au coin.

Menaçants, les rouges s’approchent ; les premières injures volent vers les cadets. Ceux-ci, brusquement, se sont levés ; l’affaire commence à être sérieuse.

« Attendre qu’il soit trop tard ? » Julio réfléchit rapidement. « Non, plutôt les intimider ! » Et déjà son revolver étincelle au dessus des têtes. Un coup de feu part en avertissement pour les communistes ; mais leurs poings surgissent des poches avec la même rapidité. De part et d’autre, les coups de feu crépitent ; sans viser et sans atteindre sérieusement qui que ce soit ils continuent le feu.

Les autres occupants du café s’enfuient en désordre. Des tables sont renversées, des verres cassés, des chaises traversent les fenêtres en les brisant avec fracas. Quelques minutes à peine, et déjà apparaît, à l’autre bout de la place, la guardia civil. Rien que cette apparition rétablit soudain le silence. Le vendeur de journaux disparaît, avec sa troupe, dans une ruelle. Le garçon se précipite pour relever les tables, le malin petit vendeur de cigarettes qui s’était aussitôt mis à l’abri derrière une table, lui et surtout son uniforme aux vingt-trois boutons étincelants, objet de sa fierté, s’adresse aux cadets, flairant la bonne affaire.

– Après cette émotion, messieurs, il vous faut un cigare. Rien de tel pour vous calmer. Tenez, je vous recommande ce havana.

*

Peu de temps après, avec le premier juillet, commencent les vacances de l’école, et les quatre-vingt-dix cadets de l’Alcázar retournent chez eux, tout à l’attente car avec l’Espagne entière ils pressentent que bientôt des évènements décisifs auront lieu.

Mais où seront-ils alors ? Le congé les dissémine un peu partout en Espagne et la tempête peut se lever pendant la nuit, sans leur laisser le temps de se rassembler. Neuf sur les quatre-vingt-dix cadets ont leurs parents à Madrid tout proche. Ils décident de se rencontrer tous les jours au café afin de garder le contact. Puis :

– Mon capitaine, vous savez où nous trouver, vous nous appellerez lorsqu’on aura besoin de nous ?

Le capitaine Vela, un des jeunes professeurs de l’école d’officiers, le leur promet, à la fois souriant et grave.

– Volontiers. Mais quelles sont ces idées ? On n’aura besoin de vous qu’à la fin des vacances pour recommencer les cours. Avant ?. . .

– Avant, mon capitaine, on aura peut-être besoin de nous pour autre chose. Ou bien nous faudra-t-il attendre qu’il soit trop tard, que l’Internationale soit devenue l’hymne national et le drapeau rouge, le drapeau de l’Espagne ?

– Nous verrons. Viva España !

– Vive l’Espagne !

*

Un jeune officier est debout sur le Miradero. Il est en service commandé à Tolède pour un cours d’exercices physiques à l’école d’officiers. Ses camarades sont à cent mètres, sur la plaza Zocodover, derrière un Vermouth. Il vient de les quitter pour faire une promenade.

Quelle place, ce Miradero !

Elle mérite son nom. D’un côté, elle est bordée par les maisons de la ville, de l’autre, elle domine verticalement la vallée et rien n’empêche le regard de parcourir, à l’Est, la vaste Vega de Tolède, la plaine fertile où serpentent les méandres du Tage.

Le crépuscule est traversé des lueurs de phares d’auto roulant sur ces routes qui, aux abords de Tolède, se réunissent en faisceau et, longeant le Miradero, attaquent la montée de la ville. La route d’Aranjuez, toute plate et droite, parcourt la Vega. La route de Madrid descend des collines au Nord, et au delà encore, entre les hauteurs, la route disparaît qui conduit à Talavera de la Reina et Avila.

Et là-bas, où ces routes se rencontrent, un peu avant la porte de Visagra, il y a l’hospice des afueras, autrefois hôpital, et légèrement cachée par derrière, l’escuela de gimnasia. C’est là que demain, durement, le service reprendra.

Mais en ce moment, le lieutenant n’y pense pas : il est le prisonnier de ses propres regards qui plongent dans ce paysage vaste et silencieux sur lequel descendent les premières ombres du crépuscule.

– Que c’est beau !

Ne vient-il pas de le penser tout haut ? Il se retourne pour voir si personne ne l’a entendu : un officier qui rêve, les yeux ouverts. Non, personne alentour. Sept ou huit hommes seulement arrivent du côté de la route, mais encore assez loin pour ne point l’avoir entendu.

Finie, la rêverie. Il est d’ailleurs temps de s’en aller. Donc, demi-tour, marche !

Comme le lieutenant veut passer à côté des hommes, ceux-ci lui barrent le passage.

– Dis-donc, ton revolver ferait bien notre affaire. Montre-le !

Pour se dégager sur l’arrière, l’officier recule de deux pas. Il porte la main à l’étui de son arme, mais. . . déjà trois ou quatre individus se sont rués sur lui. Les autres se tiennent revolver au poing, bien qu’ils n’aient pas le courage de tirer à cause de leurs propres camarades et du bruit qui les trahirait.

L’officier se défend rageusement, désespérément. Si seulement il avait une main de libre pour saisir son revolver. Mais que faire contre l’attaque brusque d’agresseurs en surnombre ? Ils lui arrachent le revolver du baudrier, et aux cris de « À bas l’armée ! » lui assènent un coup de poing en guise de salut, puis disparaissent, en traversant la place, dans des ruelles presque obscures.

Haletant de son effort et de son émotion intérieure, l’officier se tient à la rampe du Miradero. De colère, il se mord les lèvres jusqu’à la souffrance. Les voyous lui ont arraché son arme –l’arme !

Le colonel Moscardó, directeur de l’escuela de gimnasia, accueille le récit du jeune officier sans grand commentaire et adresse un rapport au ministère de la guerre aux fins d’enquête et sanctions contre les agresseurs. Immédiatement, Madrid donne la réponse en indiquant les « sanctions » : « Le cours d’officiers de l’escuela central de gimnasia est suspendu sans délai, les examens finals n’auront pas lieu. Les officiers participants devront réintégrer leur garnison. »

Les ordres stricts du ministère de la guerre sont exécutés. Mais personne ne comprend cette façon d’agir.

Les communistes braillent : « Muere et ejercito ! – À bas l’armée ! », attaquent des officiers et volent leurs armes. Et le ministère de la guerre, c’est-à-dire, le ministère de l’armée, au lieu de poursuivre les coupables, il punit les officiers. Il persécute l’armée au lieu de la défendre contre ceux qui veulent sa perte. En agissant ainsi, le gouvernement n’encourage-t-il pas ceux qui crient « À bas l’armée ! » ? En prenant de pareilles mesures, ne se rallie-t-il pas à ce cri même ? Où va, en chancelant, ce gouvernement ? vers quel abîme ?

Nombreux sont ceux qui se posent alors cette question. Et devant tous ceux qui se sentent responsables de leur pays, cette question se dresse, inexorable, lorsque le 13 juillet Calvo Sotelo, chef de la droite et député aux Cortès, est arrêté dans son appartement, puis assassiné par des agents en uniforme de la guardia de asalto.

Gagner du temps

– Allô, José. C’est toi, à l’appareil ? Ici, Antonio.

– Oui, moi-même. Comment vas-tu ?

– Fort bien.

– Qu’y a-t-il donc ? Est-ce que notre gouvernement t’a nommé général ? De capitaine à général, c’est un saut considérable. Cela ne m’étonnerait pas, du moment que partout ils destituent nos généraux et que. . .

– Allons, pas de sottises !. . . C’est bien autre chose : le général Franco s’est révolté au Maroc, contre le gouvernement. Là-bas, il a toutes les forces en main ; il veut passer en Espagne.

– Comment ? Est-ce vrai ? ou bien est-ce encore une de ses stupides rumeurs ?

– Non, non, des amis viennent de me téléphoner de Madrid où tout le monde est hors de ses gonds, les uns de joie, les autres de rage. Et le gouvernement dément, disant qu’il ne s’agit là que de l’insignifiante escarmouche de quelques militaires. Donc la chose est vraie.

– Dieu soit loué ! Enfin, c’est fait ! Maintenant, à l’Alcázar, pour voir ce qu’ils savent là-haut. Nous allons nous y retrouver, dans un instant. A Dios.

– A Dios.

*

Avec une rapidité prodigieuse, la nouvelle du soulèvement de Franco fait le tour de Tolède. Dans la cour de l’Alcázar des groupes d’officiers et de civils appartenant aux partis de droite : acción popular, traditionalistes, falange española. Le directeur de l’école d’officiers, le colonel Abeilhe, est absent depuis quelques jours : il est à Madrid. Les autres professeurs de l’école, commandants, capitaines, et le directeur suppléant : le lieutenant-colonel Valencia, sont tous présents.

Franco s’est révolté. Les autres, vont-ils le suivre ? qu’allons-nous faire nous-mêmes ?

Le gouvernement dément en réduisant tout à une petite action isolée ; les nouvelles adverses grossissent tout énormément.

Voici le colonel Moscardó, gouverneur militaire de Tolède. Pour un instant, les entretiens cessent ; tous le regardent afin de deviner dans un geste, dans un mot, ce qu’il pense, lui dont dépendra l’attitude de Tolède dans cette lutte. Mais Moscardó, après un bref salut, gravit en courant le large perron qui, de la cour intérieure de l’Alcázar, conduit à la galerie du premier étage, et rapidement, sa silhouette haute et mince disparaît dans l’une des entrées.

Vers le soir, un officier arrive à l’Alcázar annonçant qu’en différents points de la ville des armes sont distribuées aux ouvriers des organisations front populaire. Voilà de quoi alimenter les discussions ; et les têtes de s’échauffer.

– Il faut nous décider, avant qu’il soit trop tard !

Moscardó est assis à son bureau. Va-t-il faire hisser le drapeau pour Franco, pour la liberté de l’Espagne ? Ou bien n’est-ce pas trop tôt encore ? Il n’a pas de renseignements précis encore sur l’action de Franco. Il ne sait pas comment les autres garnisons réagiront. Tolède ne peut pas d’elle-même prendre la décision d’entrer dans la lutte. Les forces sur lesquelles Moscardó peut compter sont trop insuffisantes. Il y a là les quelques officiers, professeurs de l’école, puis une poignée de soldats de l’escuela central de gimnasia et de la fabrique de munitions, en outre quelques officiers en retraite, d’un certain âge par conséquent, et plusieurs officiers d’artillerie qui participent à un cours à la fabrique de munitions. En tout, cent trente hommes environ. Le directeur de la fabrique lui-même, le colonel Soto ? Pour le moins, sujet à caution. On pourra compter sur les soldats répartis dans les deux écoles, mais près de la moitié se trouvent en congé ; à peine s’il en reste une centaine, et beaucoup d’entre eux n’ont même pas fait deux mois de service encore. Guardia civil : sept cents à huit cents hommes dans la province tout entière. . . !

La sonnerie du téléphone retentit.

– Ici, le colonel Moscardó.

– Madrid. Le ministère de la guerre. Le général Cruz désire vous parler.

– À votre disposition.

Que vont-ils vouloir à Madrid ? Pour le moment, gagnons un peu de temps pour ne pas tout perdre.

Voilà que le général Cruz est déjà à l’appareil.

Il exige que les munitions emmagasinées dans la fabrique de Tolède soient immédiatement transférées à Madrid. Après quelques répliques de part et d’autre, Moscardó accepte, mais demande un ordre par écrit, vu l’importance de l’affaire.

Madrid ne se décide qu’après une hésitation. Le récepteur est remis en place. À présent, il va falloir agir.

Moscardó appelle son ordonnance.

– Le commandant Lecanda !

Une minute après, Lecanda se présente : commandant de cavalerie, de taille moyenne, solidement charpenté, entre quarante et cinquante ans, avec des yeux vifs, jeunes comme ceux d’un adolescent.

– Présent, mon colonel.

– Écoutez, Lecanda. Vous savez aussi bien que moi ce qui se joue aujourd’hui. Madrid veut des munitions. Je suis en train de faire attendre ces messieurs. Maintenant, il nous faut des nouvelles de Franco. On dit qu’à onze heures nous allons avoir des informations par Radio-Ceuta, donc d’ici trente-cinq minutes. Je vous prierai de vous mettre à l’appareil.

– Nous avons déjà essayé d’avoir Ceuta. Mais Madrid brouille l’émission. Il serait préférable d’aller à la caserne de la guardia civil où l’appareil est supérieur.

– Bien. Vous en profiterez pour faire savoir au lieutenant-colonel Romero que je l’attends demain matin à dix heures pour un entretien. Et vous me tiendrez au courant des informations de Ceuta.

*

Vers minuit, Lecanda revient, rayonnant. Franco est maître de la situation au Maroc ; les regulares marocains et le tertio, la légion étrangère espagnole qui se compose toutefois de 80 pour cent d’Espagnols, la meilleure troupe d’Espagne, celle qui a fourni le plus de preuves de sa valeur au combat, se sont rangés derrière Franco. Mais ce n’est pas tout. À Pampelune, le général Mola à proclamé l’état de siège. Le gouvernement madrilène a destitué les généraux Cabanellas et Queipo de Llano, donc Saragosse et Séville se sont également soulevés. Radio-Ceuta a annoncé de prochains débarquements de troupes sur la côte espagnole.

Le colonel Moscardó le remercie, après avoir écouté le récit avec calme. Sa décision est prise. Cela reste toujours une entreprise téméraire que de se révolter, mais à présent, la témérité a un sens. Il s’agit maintenant de se joindre au mouvement pan-espagnol. Et même si cette peignée d’hommes de Tolède devait finir par succomber à l’ennemi en payant leur hardiesse de leur vie, ces hommes auront du moins immobilisé autour de l’Alcázar de forts contingents de troupes rouges, entravant par là leur marche contre le soulèvement national de l’Espagne et gagnant à Franco du temps et de l’espace, lui rendant possible d’occuper, sans coup férir, les hauteurs qui se trouvent à un peu plus de cent kilomètres à l’Ouest de Madrid et qui présentent un plus grand intérêt dans la lutte autour de la capitale.

Mais si au contraire l’Alcázar voulait capituler, des batailles sanglantes s’engageraient pour l’occupation de ses hauteurs, combats qui coûteraient peut-être la vie à des milliers d’Espagnols. Oui, le prix vaut bien l’enjeu de toutes les forces !

Mais, vis-à-vis de Madrid, il s’agit de gagner encore le plus de temps possible.

*

Dimanche, le 19 juillet.

Après une fusillade éclatée la veille au soir entre des hommes de la guardia civil et des partisans du front populaire, la cité présente, en cette matinée de dimanche, un aspect normal. Dans les rues, le mouvement dominical des gens se rendant à l’église. Les femmes et les jeunes filles avec leurs mantilles noires sur la tête, les hommes, les officiers, le colonel Moscardó lui-même, plus austère, plus fermé que d’habitude. Moscardó porte une grande et lourde responsabilité devant Dieu et sa conscience ; en se rendant à l’église il prouve qu’il s’en rend compte et qu’il ne cherche pas à s’en débarrasser.

À 10 heures, Moscardó est à son bureau de l’état-major, en compagnie du lieutenant-colonel Valencia. Peu après, apparaît également Romero, chef de la guardia civil de la ville et de la province de Tolède.

– Veuillez excuser mon retard. J’allais partir lorsque Madrid m’a téléphoné.

– À vous aussi ?

– Oui. À Madrid, on désire que je fasse distribuer aux milices du Frente popular les armes qui se trouvent encore chez nous depuis le désarmement général de la population civile, ainsi que tout autre matériel de guerre.

– Et puis ?

– J’ai déclaré que je regrettais, que la guardia civil suffisait amplement pour assurer l’ordre et qu’une telle mesure anormale était superflue. Et j’ai raccroché.

Le colonel Moscardó leur fait part de sa décision et il n’a pas besoin d’un commandement pour s’assurer l’assentiment des deux autres officiers.

– Nous nous rallions à Franco.

Les trois hommes ont une seule volonté.

*

Dans un café, à Madrid, neuf cadets de l’Alcázar de Tolède autour d’une table. En civil, bien entendu ; en uniforme, ils se feraient remarquer.

Ils sont inquiets, nerveux. Que faire ? Offrir leurs services ici à Madrid ? Repartir pour Tolède ? Quelle est la situation là-bas ?

Si seulement Vela voulait tenir sa promesse !

Soudain, le capitaine en personne apparaît à leur table.

– Hola ! Que tal ?

Il réussit tout juste à empêcher le salut militaire des cadets. Voilà qui serait réussi ! Neuf civils anodins qui, le 19 juillet, saluent militairement un autre civil à Madrid. Peut-être en criant, par dessus le marché : « A sus ordenes, mi capitan ! » Les milices rouges n’auraient plus qu’à les arrêter.

Déjà, il est assis à leur table.

– Camarero, un café solo !. . . Alors, comment cela va-t-il ?

– Si vous êtes venu pour nous ramener à Tolède, alors, ça va bien.

– À la bonne heure. Je pense que nous partirons d’ici une heure et demie pour ne pas arriver en retard. Il vous reste le temps de faire vos adieux chez vous.

*

Le même soir, le capitaine Vela se fait annoncer par l’ordonnance auprès du colonel Moscardó. Il lui demande un entretien d’une minute.

Moscardó, plongé dans ses plans et réflexions d’où dépendront tant de choses, acquiesce d’un bref mouvement de tête ; il a l’air absent.

Entre le capitaine Vela :

– Mi coronel ! Neuf cadets venant de Madrid sont ici présents.

Moscardó sursaute. Une brusque joie illumine ses traits habituellement si sévères. Il appelle les cadets qui attendent sur le seuil.

Il n’aime pas faire de longs discours. Rien qu’une phrase, mais jaillissant du fond du cœur.

– Je vous remercie.

Puis il serre la main à chacun, fixe chacun dans les yeux comme pour l’assermenter à nouveau. . . sur l’Alcázar. . . sur l’Espagne !

Des munitions, des munitions !

Le lundi matin, le directeur de la fabrique de munitions reçoit de Madrid l’ordre de faire charger les munitions stockées sur des camions et de les conduire à la capitale. Le colonel Soto en informe par téléphone le colonel Moscardó.

– Entendu ! Je vais réquisitionner les camions nécessaires et vous les envoyer. Afin que tout soit scrupuleusement exécuté les officiers participant au cours chargeront eux-mêmes les munitions.

– À quel moment ces camions pourront-ils être ici ?

– Cet après-midi, vers quatre heures.

Aujourd’hui, chez Moscardó, peu de répit pour le téléphone. La sonnerie retentit encore.

– Ici, le commandant Diaz Gourez.

– Ici, Moscardó. Qu’y a-t-il ?

– Mes hommes se sont emparés de deux éclaireurs qui venaient de Madrid en moto.

– Les avez-vous déjà interrogés ?

– Oui. Ils sont partis en avant-garde pour reconnaître ce qui se passe chez nous. À Illescas, trois camions avec des milices armées de Madrid attendent le résultat de cette patrouille.

– Vos guardias, cher commandant, on fait une bonne prise. Bien entendu, tous deux sont gardés prisonniers. Merci.

Le colonel Moscardó réfléchit :

Les premières milices sont donc déjà à trente-cinq kilomètres de Tolède. Auraient-ils des soupçons à Madrid ? Cela en a tout l’air. Nous sommes tranquilles jusqu’à demain, car les milices vont tout d’abord attendre le retour de leurs éclaireurs, et étant en si petit nombre ils n’oseront pas s’approcher davantage sans renfort.

– Donne-moi la caserne de la guardia civil, le lieutenant-colonel Romero.

– . . . ..

– Ici, Moscardó. Êtes-vous déjà au courant au sujet d’Illescas ?

– . . . ..

– Bientôt Madrid y verra clair. Je crois opportun de rassembler ici et immédiatement la guardia civil de toute la province de Tolède. Cela vous demande combien de temps ?

– . . . ..

– Fort bien. Il est maintenant deux heures. À cinq heures, toutes les troupes devront être ici. Prenez sans tarder les mesures nécessaires, je vous prie.

À présent, il va falloir réquisitionner les camions pour les munitions « à destination de Madrid » et se préparer en vue d’une attaque des milices rouges. Sur le champ, un officier part avec les instructions nécessaires. Il y a là douze mitrailleuses lourdes ainsi que huit légères qu’on tâchera de répartir adroitement : sur les différents fronts de l’Alcázar même, puis sur les deux esplanades qui, à l’Est, font suite au bâtiment principal, l’une vingt mètres au dessous de l’autre, au bureau du commandement militaire surtout qui, au Nord, est situé à l’avant de l’esplanade la plus basse. Avant tout, il faudra bien garder les rues, car le poste de commandement pourrait facilement être pris à revers par une ruelle qui le longe sur un de ses côtés et, passant par le portail de fer, conduit à l’esplanade inférieure. En plusieurs points, à l’intérieur de la forteresse, il y a des parapets. . .

Le téléphone.

– Moscardó.

– Ici, Madrid. Le ministère de la guerre. Que se passe-t-il avec ces munitions que vous auriez dû nous envoyer depuis longtemps ?

– J’ai réquisitionné dix-sept camions, et on est en train de charger les munitions.

*

Dans la fabrique de munitions de Tolède, universellement réputée, dix-huit officiers sont au travail sous la direction d’un commandant. Les caisses de munitions sont entassées, il ne reste rien des stocks. Au début, les ouvriers sont méfiants ; mais dès qu’ils apprennent par les chauffeurs des camions que ces munitions sont destinées à Madrid, ils sont satisfaits.

Les officiers font du travail soigné ; ils raflent jusqu’à la dernière cartouche. Il fait sombre lorsque tout est chargé sur les camions. Environ 900,000 cartouches de fusil en 600 caisses dont chacune pèse 52 kilogrammes. Une rude tâche ! Sur l’ordre de Moscardó, le départ des camions chargés n’aura lieu que le lendemain matin.

Les officiers passent la nuit dans la fabrique de munitions ; le directeur, le colonel Soto, leur est suspect. Ce serait un coup diablement bête si Soto, accélérant par trop le transport des munitions, remettait les camions aux milices rouges. Il faut donc remiser dans la cour de la fabrique ces camions et leur lourde charge – et les tenir sous bonne garde.

Le soir même, le colonel Moscardó a encore un entretien avec les cadets et quelques jeunes officiers. Tous quittent le bureau de l’état-major avec le sourire.

Depuis quand donc le sérieux Moscardó dit-il des plaisanteries ? Et cela par les temps qui courent !

L’état de siège et les cadets « rebelles »

Le mardi, 21 juillet, à une heure très matinale – sur Tolède et les tours de l’Alcázar scintillent encore les étoiles d’une calme nuit d’été finissante – les soldats de la compagnie d’assaut qui cantonnent dans l’Alcázar sont brutalement tirés de leur sommeil.

– Dans cinq minutes, rassemblement avec fusil, baïonnette et cartouchière.

Les dormeurs sursautent. Qu’arrive-t-il ? Mais ils n’ont pas le temps de réfléchir. Déjà, les fusiliers se mettent en rang. L’ordre habituel est renversé. Quatre groupes de vingt hommes chacun se forment. Un petit déjeuner hâtif, puis en avant : les uns au gobierno militar, le commandement militaire, d’autres à l’hospital de afueras, un groupe encore au Miradero, un dernier enfin à un autre proche bâtiment qui, haut perché au dessus de l’entrée de la ville, domine la contrée au loin. Partout, les troupes d’assaut rencontrent déjà de la guardia civil. Les portes de la ville et les ponts sont occupés par elle : des parapets et des barricades sont dressés, le matériel nécessaire est tout prêt.

Et maintenant, repos, patience. La plupart des soldats pressentent de quoi il s’agit, mais il en manque encore la confirmation.

À sept heures précises, un petit détachement de soldats et de sous-officiers – le capitaine Vela en tête – quitte l’Alcázar au son du tambour. Sur la place Zocodover : Attention. . . Halte ! Les tambours longuement roulent. Puis Vela, devant les Tolédans ébahis, rapidement accourus ou assistant à ce spectacle de leurs fenêtres, lit le « bando » par lequel le colonel Moscardó déclare l’état de siège de la ville de Tolède.

La proclamation est affichée à une grande porte de bois, puis le défilé continue à travers la ville, et en plusieurs endroits encore la même cérémonie se répète. Le voile est tombé ; par sa proclamation, le colonel Moscardó a ouvertement pris parti contre Madrid et pour Franco.

Pendant la lecture du « bando » quelqu’un crie, le poing tendu en l’air : « Muere el ejercito ! – À bas l’armée ! » Un petit signe, et le manifestant est saisi par de vigoureuses mains de soldats. Il est obligé de suivre le cortège à travers la ville jusqu’à son retour à l’Alcázar où il est enfermé avec les deux éclaireurs prisonniers.

*

Presque au même moment, à la fabrique de munitions située sur le Tage au Nord-Ouest de Tolède, la longue caravane des camions gris avec leur haut chargement de caisses de munitions se met en mouvement. Quelques uns des chauffeurs, en quittant la fabrique, saluent du poing levé. En avant pour Madrid !

Déjà la première voiture est arrivée à la porte de Visagra, au tournant où le tronçon de chemin qui conduit à la fabrique rejoint à angle aigu la route de Madrid.

Soudain des cadets et des officiers barrent le passage, revolver au poing.

– Halte-là ! Que conduisez-vous là ?

– Des munitions pour Madrid.

– Elles n’iront pas à Madrid.

– Nous avons l’ordre du gouverneur militaire.

– Cela nous est bien égal. À l’Alcázar avec ces munitions.

– Mais. . .

– Pas de « mais ». Celui qui refuse ou qui donne l’alarme en ville a une balle dans la peau.

Un cadet s’assied à côté du chauffeur. Et au lieu de tourner à gauche vers Madrid ils obliquent à droite, passent la porte et montent vers l’Alcázar. Les autres camions reçoivent chacun leur surveillant et en une longue colonne suivent le premier.

*

Le colonel Moscardó est de nouveau au travail depuis l’aube. Des officiers, des ordonnances, des civils, des commandements et des ordres se suivent sans arrêt.

Voilà Madrid qui téléphone encore.

– Où sont ces munitions ?

– Les camions doivent être partis à l’instant même. . . attendez, une minute. . . oui, ils arrivent justement. . . à l’Alcázar !

– Caramba, qu’est-ce que cela veut dire ?

– Que les munitions restent ici et n’iront pas à Madrid.

– Vous refusez d’obéir au gouvernement d’Espagne ?

– Pour sauver l’Espagne, je suis prêt à tout mais non pour la perdre.

– Vous vous rendez compte de ce que cela signifie ?

– Parfaitement.

– Et vous ne rendrez pas l’Alcázar ?

– Jamais.

– Nous enverrons des troupes contre vous.

– Bien.

– Et d’ici une heure, nos avions seront là-bas pour vous bombarder.

– Allez-y toujours.

Un flot d’insultes et de jurons que Moscardó n’entend plus. Les fils entre Madrid et Tolède sont coupés. Et maintenant, chacun à son poste.

Premières bombes

Dans l’hospital de afueras, les soldats et les guardias civils anxieusement attendent. Le commandant Villalba qui y dirige la défense vient d’être mis au courant de la communication téléphonique avec Madrid par Moscardó lui-même.

Que tous descendent donc aux étages inférieurs. Alerte aérienne ! Il s’agit d’être prêt au moindre signe d’alarme. Quelques hommes resteront là-haut pour guetter. En même temps quelques patrouilles avanceront pour surveiller les grandes routes.

Il y a de la nervosité dans l’atmosphère, c’est l’ambiance qui précède le combat, l’inconnu.

Les jeunes soldats n’ont point encore participé à une affaire sérieuse. Jusqu’à présent, tout n’a été qu’exercices et jeux. La guardia civil est une formation solide sur laquelle on peut compter, mais avant tout, une troupe de police et qui a fourni ses preuves en tant que telle. Ce qui vient maintenant est plus que du service de police, c’est le combat – c’est la guerre.

Avant que les guetteurs de l’hôpital aient pu constater quoi que ce soit, on fait savoir de l’Alcázar – de par sa situation, excellent poste d’observation – que des avions approchent. Immédiatement les jumelles cherchent dans le ciel, les oreilles redoublent d’attention.

Déjà les guetteurs de l’hôpital entendent le bourdonnement encore faible et lointain de moteurs qui s’intensifie de plus en plus. Dans la lumière éclatante du soleil, il est difficile de découvrir l’oiseau hostile sur le fond miroitant de l’azur.

– Tu l’as déjà, Bernardo ?

– Non.

Si ! là-haut. Au dessus de la bosse, au centre de la colline. Assez haut. Lentement, un puissant biplan descend en spirale, puis tourne sur la ville.

Bernardo sent follement battre son cœur.

Il n’est au service que depuis le début de juin. À présent, cela commence. Tout à l’heure, les premières bombes vont éclater. Tomberont-elles sur l’hôpital ? Ouvrir la bouche et se jeter à terre – voilà ce qu’il a appris. Mais aucune des deux choses n’est nécessaire. Au lieu de bombes, des feuilles de papier descendent, légères et flottantes, comme des mouettes argentées dans les rayons du soleil. Encore une brassée et encore une. Le vent en garde beaucoup et les éparpille à sa guise.

Quelques-unes finissent par tomber près de l’hôpital.

Le colonel Villalba lit la curiosité sur le visage de ses soldats. Les proclamations madrilènes – car il ne peut guère s’agir d’autre chose – les impressionneront-elles ? Il envoie Bernardo chercher quelques-uns de ces tracts. Celui-ci en ramasse une dizaine et revient en courant. En route, il les parcourt du regard : « Folie criminelle d’une poignée de militaires. . . Les généraux vous trahissent. . . Quelques heures seulement et la rébellion sera étouffée. . . Faites prisonniers les officiers, ces traîtres, ces lâches et rendez-vous. . . Vive la République ! »

Bernardo est quelque peu troublé. Traîtres ? Lâches ? Mais déjà il est de nouveau devant Villalba. Comment le commandant va-t-il réagir, se demande-t-il. Villalba prend les feuilles, mais ne daigne pas y jeter un regard. De ses yeux francs et clairs, il fixe ses hommes, déchire les tracts d’une main calme et assurée, lentement, impassible. Et les morceaux sont encore emportés par le vent.

Des nouvelles arrivent régulièrement des postes avancés qui gardent les routes d’accès. L’ennemi reste invisible.

L’après-midi, des moteurs vrombissent encore dans le ciel. Cette fois-ci, il y a trois avions et ils ont une autre charge que le visiteur de ce matin. Déjà les premières bombes éclatent. C’est une sensation désagréable que le sifflement des bombes durant leur trajectoire. On s’imagine qu’elles vont tomber juste à côté, et bien qu’ils aient trois étages au-dessus d’eux encore, les soldats et les guardias involontairement baissent la tête.

Z-z-z-z. . . Boum ! Z-z-z-z-z. . . Boum ! Cela siffle, cela claque, mais les points de chute sont encore très loin. Les avions volent assez haut, ils veulent sans doute rester hors d’atteinte. Mais ceux d’en bas n’ont que des fusils et des mitrailleuses, ce qui ne permettrait pas de faire grand-chose contre les puissants trimoteurs quand bien même ceux-ci se risqueraient plus bas.

Soudain, de nouveau le silence. Les avions disparaissent vers le Nord. Mais pas pour longtemps. Juste le temps nécessaire pour retourner à l’aérodrome de Madrid et prendre à bord de nouvelles munitions. Puis cela recommence. Et cette fois-ci ils visent plus près. D’où savent-ils là-haut que l’hôpital est occupé ? Il paraît être spécialement leur point de mire. Quelques bombes l’atteignent. . . d’autres éclatent dans la cour. . . mais il n’y a pas de victimes. Tous les hommes se tiennent à la cave et Bernardo a déjà cessé d’avoir un frisson à chacun de ces sifflements et à chacune de ces détonations si infernalement proches.

Plusieurs fois encore, les avions font leur navette jusqu’à ce qu’une dernière fois ils disparaissent vers le Nord pour ne plus revenir – au moins pour aujourd’hui. Paisible et claire, la nuit arrive et ses ombres apportent le calme et le silence.

Ils arrivent

À quatre heures du matin, les patrouilles envoyées en reconnaissance rentrent dans la cour de l’hôpital sur leurs motos.

Ils arrivent ! Les miliciens rouges !

D’ici une heure ils peuvent être là.

– Au jugé, combien sont-ils ?

– Autant qu’on a pu le constater, environ deux mille hommes.

Immédiatement Villalba communique ce rapport à l’Alcázar, en même temps qu’il donne le signal d’alarme.

De l’hôpital, on est maître de la route qui vient de Madrid, mais sur quelques centaines de mètres seulement ; au delà elle disparaît derrière une élévation du terrain.

L’ennemi profitera sans doute de l’aube pour tenter une attaque par surprise.

Mais ils se trompent, pense Villalba.

Quelques avant-postes sur la route jusqu’à la hauteur en question !

Les mitrailleuses en position, les cartouchières en place !

Les fusils prêts à tirer !

Ne pas tirer pourtant avant que la mitrailleuse placée à la troisième fenêtre ouvre le feu.

Au dernier étage Bernardo est posté, avec quelques camarades, à une fenêtre qui donne sur la rue, abrité derrière quelques sacs de sable. Il épaule son fusil qui déjà n’est plus au cran d’arrêt. Ses doigts tremblent légèrement. Est-ce le froid dans ce brouillard du matin ? Est-ce parce que, maintenant – pour la première fois – il va tirer sur des hommes ?

Ses yeux percent, au dehors, la pénombre qui peu à peu s’éclaircit, se fixent sur le coteau d’où les milices rouges doivent dévaler.

Tout est tranquille, la rue, les arbres. Là-haut sur la crête un petit tas de terre, une grosse pierre. Était-ce déjà là tout à l’heure ? Bernardo aiguise son regard. Non, c’est un homme, car maintenant cela bouge. Il a dû longuement y rester aux aguets. Un autre encore, puis d’autres de-ci, de-là. La hauteur toute entière s’anime soudain.

C’est l’ennemi. Bernardo énervé chuchote à ses camarades : « Les voilà ! » Mais ceux-ci ont également observé le mouvement et épaulent à leur tour.

Silence angoissant. Des secondes qui semblent ne point passer. L’ennemi approche. Pourquoi ne tirons-nous pas encore, se demande Bernardo. Le commandant ne les aurait-il donc pas encore découverts ? Ils avancent de plus en plus. Il faudrait se renseigner.

– Oye, Francisco ?

Celui-ci sans détourner la tête répond en grommelant à voix basse et sans aménité :

– Que pasa ?

Au même moment un coup de feu déchire le silence lugubre.

À la troisième fenêtre, la mitrailleuse crépite.

Aussitôt Bernardo décharge son fusil presque mécaniquement ; le coup est parti avant même qu’il ait visé. Mais ensuite Bernardo se calme : Charger, viser, feu. Charger, viser, feu.

Dès les premiers coups de feu tous les ennemis là-bas ont disparus de la route. Quelques points sombres et immobiles seulement qui n’étaient pas là auparavant.

Les miliciens ont cherché un abri dans les olivaies qui bordent la route des deux côtés.

Ou-î-î-î. . . à présent les premières balles arrivent de la colline. Après les bombes d’avion de la veille, c’est toutefois un anodin concert de sifflements.

Maintenant les rouges ont également placé une mitrailleuse qui balaie les rangées de fenêtres de l’hôpital. Les coups claquent contre les murs, traversent les fenêtres qui volent en éclats et s’enfoncent dans les cloisons et les plafonds tant et si bien que le plâtre gicle de toutes parts.

En jetant un rapide regard de côté, Bernardo s’aperçoit que l’épaule droite de Francisco est toute couverte de sang. Francisco veut continuer à tirer. D’une main il charge son fusil dont la crosse et la platine sont maculées de sang. Mais lorsqu’il veut décharger il perd connaissance.

Alors Bernardo tire avec plus de calme, plus de sûreté, plus de précision encore.

Les rouges ne tentent pas de nouvelle attaque. Peu à peu le feu s’éteint. Ici et là encore un coup isolé.

Serait-ce qu’ils abandonnent déjà la partie ?

L’arrivée des femmes, le combat et la retraite

À l’Alcázar tout est en effervescence. Le téléphone lance de toutes parts ordres et instructions, reçoit des informations, répond aux questions et inquiétudes.

Les munitions de la fabrique qui, la veille, n’avaient été que provisoirement entreposées sont mises à l’abri en plusieurs points sûrs. À proximité des postes, notamment près du plus avancé, celui du commandement, on répartit de petits stocks de munitions en des endroits protégés afin d’éviter la pénurie au cas où le ravitaillement serait interrompu.

Puis un nouveau problème, plein de responsabilités pour Moscardó. Il aurait permis tout naturellement que les hommes des partis de droite se réfugiassent dans l’Alcázar. Bien que la ville soit encore entre les mains des militaires on a distribué des armes aux travailleurs rouges, et qui alors, pourrait éviter que ceux-ci attaquent brusquement une victime choisie à dessein ? Mais voici la nouvelle question qui se pose : Les familles de ces hommes, des officiers et des membres de la guardia civil devront-elles être aussi recueillies à l’Alcázar ?

La famille ? Oui, Moscardó pense à sa propre famille, à sa femme et ses deux fils. Luis qui a vingt-trois ans et veut se faire ingénieur, et Carmelo, un mince garçon de quinze ans, un enfant encore.

On lui a fait savoir qu’ils étaient dans une maison amie. Il ne peut pas s’occuper d’eux. En ce moment, sa famille c’est l’Alcázar. Certes, que les autres se soucient de leur famille autant que cela est encore possible. Lui, le chef de tous, qui tient entre les mains la responsabilité de tous ne peut et ne doit plus être qu’officier, commandant. Ce qui est en jeu, ce ne sont ni des biens matériels, ni la gloire militaire. Pour lui, Moscardó, il y va de la religion chrétienne persécutée et conspuée par les rouges qu’excitent des agitateurs étrangers et des fautes commises à l’intérieur du pays. Il y va de l’Espagne, du pays, de ses habitants et de sa civilisation, de son histoire et de son avenir. « Dios y Patria – Dieu et Patrie ! » Voilà les biens pour lesquels on va se battre et à lui, colonel José Moscardó, un secteur du front de combat a été confié par la Providence. Un devoir majeur l’appelle ici. Que Dieu protège son épouse et ses deux enfants – ainsi prient et implorent ses pensées et son cœur.

Pendant un instant, Moscardó a oublié qu’un officier attend sa réponse.

Les femmes et les enfants à l’Alcázar ? Une lourde charge. Mais a-t-il le droit de dire non ? Hier déjà, des bombes sont tombées sur la ville. Les avions vont revenir. Combien de temps pourra-t-il d’ailleurs tenir le vaste territoire de la ville avec ses faibles forces et son insuffisant matériel de défense ?

– J’accepte. Veuillez vous occuper de la façon dont on les logera. Ce ne sera pas commode. Il faudra sans doute tous les caser dans les sótanos, les souterrains ; les étages supérieurs n’offrent pas assez de sécurité.

À peine la porte s’est-elle refermée derrière l’officier qu’on annonce que trois avions viennent d’être repérés ; venant du Nord, ils se dirigent sur la ville. Peu après, le sifflement des bombes et le fracas des détonations se mêlent au vrombissement des moteurs.

Le bombardement vise spécialement l’hospital de afueras, point stratégique de la ville.

Et soudain un autre bruit : plus fort, plus sourd. Des canons. Leur but est également l’hôpital.

Avec les jumelles, il est possible de se rendre compte de la situation. Les rouges ont replié leur première ligne derrière les hauteurs, et maintenant leurs obus arrivent.

Les premiers tirs sont trop courts ; leurs coups tombent dans les olivaies où ils labourent la terre et la soulèvent en tourbillons, si bien que pendant un instant elle s’élève à plusieurs mètres comme une fontaine de poussière et de sable, puis s’éparpille lentement dans le vent. Ils éclatent de plus en plus près. Les obus avidement perforent le sol, avancent toujours, toujours. Ils tombent de-ci, de-là : sur la route qui conduit à la ville, sur l’arène. En voici un sur l’hôpital, encore un ! Mon Dieu ! dans quel état doivent-ils être là-bas.

Si seulement nous avions ici une pièce d’artillerie ! On repère avec tant de précision la position de la batterie rouge, dans une forêt à quelques huit kilomètres ! À intervalles réguliers les bouches de feu crachent et ensuite plane juste au dessus un léger petit nuage. Puis un silence de quelques secondes et un obus explose de nouveau, semant de tous côtés son métal meurtrier.

Les rouges ne se sont guère préoccupés de masquer leurs positions. Pourquoi l’auraient-ils fait ? Ils doivent savoir que Moscardó est impuissant contre leurs batteries. Deux pièces de 75 se trouvent bien quelque part dans l’Alcázar, mais hors d’usage depuis longtemps, sans appareil de pointage, il leur reste tout juste encore l’affût et le canon. Cela ne suffirait même pas à effrayer les rouges et bien moins encore à les atteindre efficacement.

*

Moscardó jette un coup d’œil sur la cour intérieure de l’Alcázar. Voici déjà les premières femmes et les enfants. Elles ont fui leurs foyers sans préparatifs. Le feu de l’artillerie déclenché, elles se sont décidées plus vite encore à se réfugier dans les murs protecteurs de l’Alcázar. Deux vieilles femmes aux cheveux blancs traversent la cour d’un pas lent et traînant, l’une d’elle s’appuie sur une canne. Un officier les escorte.

Des mères avec leurs enfants âgés de quatre, cinq et six ans.

Des garçons et des fillettes.

Les épouses des hommes de la guardia civil et d’autres de la bonne société.

Des jeunes filles et des femmes qui préfèrent descendre dans les cachots ténébreux des sótanos, dans la sombre incertitude du sort partagé avec les hommes, que vivre à la lumière et au soleil mais à la merci de l’ennemi qui approche.

Les voici qui entrent sous le tonnerre du canon, dans le vacarme des bombes et des obus qui éclatent, le souci et l’angoisse sur les traits, mais aussi le courage et l’intrépidité.

*

Tout à coup, le feu de la batterie cesse. Maintenant les rouges vont encore attaquer. Oui ! Ce n’est cependant pas un flot humain qui se déverse sur la colline, mais un tank pesant et grondant qui apparaît et emprunte la route qui dévale. Un autre par derrière. Mais déjà le feu clair des défenseurs de l’hôpital reprend, martelant les lourdes plaques des engins blindés. Ceux-ci pourtant – ils sont quatre maintenant – continuent imperturbablement leur route ; de leurs tourelles rondes et des minuscules meurtrières qui vous fixent, tels des yeux méchants, arrive un écho sauvage qui sème la mort.

Rien n’arrêtera donc ces monstres métalliques ?

Plus d’un sent le poids de l’angoisse lorsque les tanks approchent de plus en plus, semblables à des géants aveugles et carapatés qui suivent leur chemin sans voir où ils vont et contre lesquels nul ne peut rien.

Soudain le second engin s’arrête. Les deux suivants le rejoignent et s’immobilisent également. Ce géant avait-il tout de même un point vulnérable qui vient d’être atteint par un heureux coup ? Il n’avance, ni ne recule.

Entre temps, la première voiture a continué son chemin. Elle est déjà si près qu’on distingue à l’œil nu le canon de la mitrailleuse dans la fente étroite ; et cette bouche de feu crache la mort et la destruction. À l’hôpital, le nombre des blessés augmente.

À cet instant précis. . . ! D’une porte latérale de l’hôpital deux officiers se détachent en courant, et avant que l’ennemi ait pu braquer son feu sur les deux téméraires, ceux-ci ont lancé plusieurs grenades contre le colosse et ont réussi à se remettre à l’abri.

Rapidement ils préparent la prochaine charge qui pourra être mortelle. Mais le géant aux allures apathiques, qui ne s’aperçoit peut-être que maintenant de ce qu’il a été laissé seul, se retire comme une énorme écrevisse jusqu’à l’endroit où stationnent les autres et, masquant l’équipe de l’engin bloqué, les trois tanks trépidants disparaissent de nouveau derrière les hauteurs.

Mais aussitôt après, là-haut tout se ranime. Se dirigeant vers la gauche, empruntant la pente régulière de la colline, un détachement assez considérable s’avance vers la fabrique de munitions en longeant le cimetière.

Les bons tireurs de la guardia civil postés à l’hôpital le prennent sur le flanc, infligeant aux rouges quelques pertes, mais sans pouvoir arrêter leur marche parce que les légères élévations du terrain et les olivaies leur offrent un abri sûr.

Bientôt cela va changer, lorsqu’à la fabrique de munitions ils ouvriront le feu. La fabrique se tait encore. Les occupants semblent vouloir laisser l’ennemi s’approcher davantage afin de mieux l’avoir dans leur rayon de tir.

À présent les rouges sont à quatre cents mètres.

La fabrique se tait toujours. Puis à trois cents, deux cents. Ciel ! ils dorment donc là-bas !

Environ cent-cinquante mètres encore ! Les rouges attaquent.

– Feu ! Feu !. . .

Un de ceux de l’hôpital lance cet ordre désespéré vers la fabrique cependant beaucoup trop éloignée pour que sa voie tonnante puisse l’atteindre.

Maintenant les rouges sont dans la cour de la fabrique. Pas un coup n’est tiré, tout reste calme.

« Qu’est-ce-que cela signifie », se demandent-ils tous, au comble de l’énervement.

Le commandant Villalba est debout, pâle, les dents serrées. Ainsi quand même !

« Ah ! le traître, le lâche ! » dit-il la gorge sèche.

À peine arrive-t-il à articuler lorsque, au téléphone, il informe le colonel Moscardó du fait que la fabrique de munitions s’est rendue aux rouges.

La voix posée et calme de Moscardó l’apaise.

– Tenez-moi immédiatement au courant de tout changement que subirait la situation.

– À vos ordres, mon colonel.

Comme le commandant raccroche, on lui fait savoir que la fabrique aussi vient d’ouvrir le feu sur l’hôpital. C’était à prévoir. La perte de la fabrique met la situation de l’hôpital dans le plus grand danger car de la fabrique, un peu en retrait de côté, il est possible d’attaquer l’hôpital sur le flanc gauche et à revers. La route qui conduit à la ville peut être prise dans le feu : la liaison avec l’arrière, le ravitaillement en vivres et en munitions sont menacés.

Bientôt les rouges ont reconnu l’avantage de ce changement de situation.

Derechef les obus hurlent, les bombes d’avion sifflent, les mitrailleuses crépitent sur l’avant, sur le côté et à moitié déjà sur l’arrière. Puis, ce sont encore les tanks et les attaques des milices rouges, bien supérieures en nombre. La petite garnison de l’hôpital lutte avec rage et obstination. La piteuse capitulation de la fabrique de munitions qui s’est rendue sans combat ne l’a point ébranlée, mais bien au contraire l’incite à tenir avec plus d’âpreté. À maintes reprises les rouges marchent à l’assaut, mais chaque fois le feu de l’hôpital décime leurs rangs et arrête leur attaque. Ils ne parviennent pas à leur but.

Mais l’hôpital n’est pas une forteresse. En face de l’énorme supériorité des forces ennemies qui déjà l’ont encerclé à moitié, sans possibilité de recevoir des secours de l’arrière, sans abri contre les bombes et les obus, sa position est intenable.

Vers le soir, Moscardó décide la retraite. Tous les blessés sont emmenés, toutes les armes et munitions emportées et l’incroyable se réalise : ils atteignent l’Alcázar sans la moindre perte.

– Los rojos son torpes – Les rouges sont des maladroits, déclare Villalba lorsqu’il annonce à Moscardó la façon dont il a conduit la retraite.

À la même heure, les petits détachements du Miradero et des autres postes sont retirés : tenir plus longuement ces positions équivaudrait à une mort insensée.

À présent, les troupes rouges ont libre accès à la ville. Elles se composent de milices du front populaire et de compagnies de la guardia de asalto, de la police de sûreté dans laquelle le gouvernement depuis longtemps n’a plus guère fait incorporer que des hommes qui lui sont soumis.

Sauvagement, les milices pénètrent dans Tolède. Des poings se dressent en l’air. Des cris fusent : « À bas l’armée ! – Vive la liberté ! » On chante l’Internationale, çà et là même un : « À bas l’Espagne ! ».

Le chef des rouges s’installe dans le palais épiscopal. Au lieu du simple et fruste lit de fer du précédent propriétaire – l’archevêque lui-même n’est pas dans la cité en ce moment – il fait apporter de somptueux lits de bronze.

Les troupes rouges se mettent à leur aise dans la ville. Ils se sentent déjà les vainqueurs. L’Alcázar, ces quelques centaines de mètres de terrain, pouah !. . . bientôt ils l’auront aussi.

En hâte, des barricades sont élevées en plusieurs points, quelques-unes des maisons situées tout autour de l’Alcázar sont occupées, et de temps en temps des coups de feu partent en direction de la forteresse. Des patrouilles sillonnent la ville.

Ce soir-là dans les bars et les cafés c’est la grande vie. La guardia de asalto a plus de tenue, mais les milices rouges ne savent plus que faire. Garçon. . . par-ci, garçon. . . par-là ! Il faut que ça marche pour ces nouveaux seigneurs, messagers de la liberté venant de Madrid et payant avec des bons sans valeur qu’ils ont fabriqués eux-mêmes. On boit et on braille. Quelqu’un monte sur une table pour faire un discours. Des verres se brisent, le vin coule.

– Camaradas, Compañeros. . . Mais sa langue est déjà lourde, si bien qu’il se contente d’un : « Muere el ejercito ! Viva la libertad ! » Et d’un seul coup il vide son verre, puis le lance dans un coin.

*

À la même heure, le téléphone retentit à l’Alcázar.

– Ici Barnés, ministre de l’éducation nationale. Le colonel Moscardó, je vous prie.

– . . . ..

– Bonsoir, mon colonel. Écoutez, je voudrais vous parler à propos de la reddition de l’Alcázar.

– Peine perdue, monsieur le ministre.

– Parlons-en avec calme. Vous n’êtes que quelques hommes à l’Alcázar. Nous pouvons envoyer contre vous des hommes et du matériel d’une supériorité écrasante. Vous êtes impuissants contre les bombardements de l’artillerie et des avions. Il faut bien que vous vous rendiez compte qu’il est insensé de vouloir se défendre. Je respecte vos convictions, votre courage. Mais la résistance de l’Alcázar n’est qu’un coup de tête bon pour des jeunes, sympathique certes, mais voué à un échec.

– Du moment que c’est un coup de tête bon pour les jeunes, monsieur le ministre. . . vous savez que jeunesse rarement écoute les conseils.

– Vous voulez donc que les magnifiques monuments de Tolède soient détruits, que l’Alcázar lui-même, ce fier témoin de la tradition espagnole, soit réduit en ruines ? Vous prétendez lutter pour l’Espagne et vous la démolissez.

– Si vous tenez tant à l’Espagne, monsieur le ministre, et aux monuments de son histoire, vous n’avez pas besoin de détruire quoi que ce soit, sans abandonner pour autant votre lutte contre nous. Vous pouvez nous avoir par la faim.

– Mon colonel, laissez-vous donc convaincre.

– Je n’ai plus rien à dire.

La conversation est terminée.

L’organisation

Pas de repos cette nuit-là dans l’Alcázar. Il héberge environ mille sept cents personnes en ses murs : plus de cinq cents femmes et jeunes filles ; cinquante enfants ; un certain nombre de vieillards qui ne sont plus aptes au combat et d’autres hommes à qui l’instruction militaire fait défaut.

Les troupes qui pourront réellement combattre comptent huit cents hommes.

D’ici le matin, la défense devra être réorganisée, car depuis la retraite elle doit être envisagée sous un tout autre aspect. Il est à prévoir que l’ennemi attaquera encore le lendemain, et alors dans le vaste et compliqué réseau de défense il ne faudra pas qu’il y ait la moindre lacune.

L’entrée principale de l’Alcázar située sur le côté nord, donne sur une assez grande place vers laquelle grimpe en forte pente ce qu’on appelle le « chemin en Zigzag » tandis que la véritable rue d’accès partant de la plaza Zocodover va tout d’abord vers le Sud, puis oblique brusquement et monte en une large rampe en longeant l’Alcázar en direction nord jusqu’à la hauteur de la place. Celle-ci est en partie constituée par un terre-plein artificiel et à l’Ouest où elle domine presque verticalement la rue, un étroit corridor souterrain venant de l’Alcázar passe sous elle et ouvre ses fenêtres latéralement sur cette rue située plus bas. Dans ce corridor est placé un détachement de civils armés composé de membres de l’acción popular et de traditionalistes. La tour d’angle de l’Alcázar située du même côté reçoit un détachement de membres de la falange espanola, la phalange espagnole.

Les quatre immenses façades de la forteresse sont garnies chacune d’environ cent cinquante hommes de la guardia civil. L’effectif de la compagnie de soldats est porté à cent hommes grâce aux membres de la guardia civil qu’on lui adjoint. Quatre groupes de vingt-cinq hommes sont formés dont deux occupent le poste de commandement, tandis que les deux autres sont placés dans le bâtiment de la compagnie qui se trouve au côté opposé de l’esplanade, c’est-à-dire au Sud, derrière le manège.

Le détachement des soldats de l’escuela de gimnasia qui ont participé au combat à l’hôpital, bénéficient pour le moment d’un bref repos.

Les officiers et les cadets sont répartis sur des points de commande et d’observation et postés aux mitrailleuses. Les principaux services de l’intérieur, comme le ravitaillement en vivres et en eau, sont également confiés à des officiers.

Les femmes et les enfants sont logés dans les caves, à deux étages en dessous de la cour, formées partie par de longs corridors voûtés, partie par des locaux carrés. Les pièces qui se trouvent à l’intérieur ne sont éclairées qu’à l’électricité ; celles qui sont situées vers le dehors, celles surtout qui donnent vers le sud reçoivent parfois une parcimonieuse lumière du jour, car le rocher sur lequel l’Alcázar est construit s’abaisse vers le sud, de sorte que les caves profondément installées sous le niveau de la cour captent le jour par quelques lucarnes. À l’exception du portail principal, les autres entrées de la forteresse se trouvent en contrebas d’un étage par rapport à la cour intérieure. Sur la façade sud, près de la puerta de Capuchinos, la porte des Capucins, on aménage des locaux pour recevoir les blessés ; car ce côté est le plus sûr étant donné que la configuration du terrain n’y laisse point prévoir d’attaques de l’ennemi et que les bombes et les obus ne pourront guère causer de ravages en ce point.

Ensuite on élabore des plans et on fait des préparatifs en vue d’assurer pour les jours suivants le ravitaillement des mille sept cents personnes. On désigne des porteurs de vivres pour chaque troupe, on choisit des femmes qui iront chercher les repas pour un nombre déterminé de femmes et d’enfants, afin qu’il n’y ait pas trop de bousculade à la cuisine qui ne se trouve pas à l’Alcázar même mais entre la forteresse et le bâtiment de la compagnie et à laquelle on accède par un corridor couvert, le « paso turbo ».

Par ces multiples mesures préparatoires on cherche à prendre les devants pour les temps proches des combats. La nuit se passe dans leur exécution.

Les premiers morts

Il fait à peine jour lorsque les assaillants rouges ouvrent le feu sur l’Alcázar.

Tout d’abord il ne s’agit que de tireurs isolés qui surveillent le front ennemi et qui mettent en action leurs fusils ou leurs mitrailleuses dès qu’ils voient bouger quelque chose.

Dans le langage des militaires et du peuple, on appelle ces tireurs « paco ». C’est là une abréviation populaire du nom Francisco. Mais le nouveau sens de ce mot a été rapporté par les soldats des luttes marocaines de 1909, car dans ces régions montagneuses, les coups isolés résonnaient à quelque distance : pa–co, pa–co. Et cette façon de tirer toute entière se nomme « paqueo ».

Les « pacos » rouges doivent s’être postés au bon endroit ; car sitôt que quelque chose se déplace à une fenêtre de la façade nord de l’Alcázar leurs balles sifflent ; et ils sont loin d’avoir mal visé.

Plusieurs vitres sont déjà brisées et les cloisons derrière les fenêtres présentent les premières traces de balles.

Dans la tour nord-ouest, le capitaine Serrano se tient près des hommes de la phalange espagnole.

– Où diable peuvent-ils être, ces pacos ? Nicolás, passe-moi les jumelles.

Nicolás, jeune phalangiste dont la mère a une boucherie en ville, s’est enfermé avec les autres dans l’Alcázar afin de combattre pour la liberté et l’avenir de l’Espagne. Il a déjà scruté les toits des maisons qui se trouvent à proximité ; à présent, il passe les jumelles à son capitaine.

Serrano examine minutieusement chaque toit, chaque fenêtre ; mais là en face, dans les premières rangées de maisons, les pacos ne peuvent pas s’être postés. Tout y est calme et mort, abandonné par les habitants et non encore occupé par les assaillants.

Les tireurs doivent se trouver plus loin. Il y en a un surtout qui tire avec une sûreté et une précision épouvantable. C’est à lui que Serrano en veut. Le capitaine est lui-même un tireur émérite et la passion du combat commence à l’animer. Il y a peut-être moyen de découvrir quelque chose du sommet de la tour. Serrano monte jusqu’à la plus haute fenêtre, suivi de Nicolás qui tient son fusil à la main. Avec les jumelles le capitaine fait le tour des toits plus éloignés.

Là, sur celui de l’hôtel Castilla, à l’abri derrière quelques sacs de sable, une mitrailleuse et deux hommes. C’est sûrement eux.

– Nicolás ! chuchote Serrano comme si ceux d’en face pouvaient l’entendre, et d’un geste de la main qu’il porte en arrière, il demande le fusil.

Il lève la tête un peu au-dessus du rebord de la fenêtre afin de pouvoir épauler et viser. Un sifflement, une brève rafale de balles, et le capitaine Serrano se renverse sur les genoux de Nicolás qui s’était accroupi pour se mettre à l’abri. Il n’avait pas eu le temps de dire un mot.

*

Quelques minutes plus tard, la seconde victime.

Le capitaine Badenas voulait se rendre compte de la position des rouges sur la plaza Zocodover et les maisons attenantes. Sur la place principale devant le grand portail de l’Alcázar, on avait, la veille, dressé une petite barricade, tout là-bas au bord du parapet où la place tombe en pente raide. Pendant quelques secondes, la porte principale de l’école est ouverte, et en grandes enjambées le capitaine Badenas traverse la place et se jette derrière la barricade. De là, il a une vue complète sur la place Zocodover. Les rouges ont occupé toute une rangée de maisons et y ont muré les fenêtres jusqu’à mi-hauteur avec des sacs de sable et des matelas, de sorte qu’à présent ils peuvent tirer à travers les petits interstices des sacs tout en étant à l’abri. En bas, sur la place Zocodover ils ont élevé une énorme barricade faite de pavés et de sacs de sable, et il semble qu’ils y ont placé une mitrailleuse. De cette barricade, ils peuvent tenir la rue de l’Alcázar jusqu’au point où celle-ci oblique vers le Nord.

– Là, les rouges ont fait du bon travail, murmure Badenas. Car une sortie de l’Alcázar sur la place Zocodover peut être arrêtée immédiatement de cette barricade.

Il s’agit de retourner maintenant !

Mais les tireurs rouges avaient remarqué la course de Badenas vers la barricade. À présent ils arrosent son chemin de balles, et plusieurs fois atteint, le capitaine tombe dans l’étroite fente du portail que lui avaient ouvert ses camarades en attente. Il peut tout juste encore, d’une langue défaillante, raconter ce qu’il a vu.

Un dernier « Sainte Mère de Dieu ! » et la mort a fait sa seconde victime.

Guzman, el Bueno

Les chefs rouges se sont réunis en conseil.

La veille au soir, lorsqu’ils étaient entrés dans la ville, ivres de la joie d’une victoire prochaine et du vin bu en abondance, les choses avaient un tout autre aspect. À présent la lumière du jour les dégrise : devant eux il y a l’Alcázar, ce bloc puissant dont les tours et plus encore les hommes seront vaincus par la lutte seulement et non par des discours et des fanfaronnades. Et quand bien même la ville tout entière crierait « Muere et ejercito ! » cela n’ébranlerait ni l’Alcázar, ni ses défenseurs.

Ils se sont donc réunis pour discuter de la manière dont il faut procéder.

On est quelque peu pressé d’aligner des victoires, car le peuple en révolte et sans cesse surexcité en réclame chaque jour. Et d’après ce que racontent les journaux, les rouges se sont, au fond, déjà emparés de l’Alcázar. À présent il faut qu’ils se hâtent de faire suivre les victoires aux nouvelles qui les annoncent.

Le chef est appelé au téléphone.

– . . . ..

– Comment ! C’est vrai, ça ?

– . . . ..

Quand avez-vous pris cet oiseau ?

– . . . ..

– Votre groupe aura donc, à titre de récompense exceptionnelle, une bouteille de Rioja par tête. À mon compte, c’est-à-dire, contre des bons, comme bien vous pensez. Et amenez-nous tout de suite le fiston !

Le chef quitte la pièce en se frottant les mains. Aux regards qui le questionnent :

– Une surprise, camarades, une belle surprise !

Bientôt, il est de retour.

– Camaradas, ce soir l’Alcázar est à nous !

Tous lèvent la tête.

– Comment veux-tu faire cela ?

– Un moment de patience. J’ai mon petit plan. Un seul être va nous le conquérir.

Les autres hochent la tête sans comprendre.

Les gardes annoncent trois miliciens avec un prisonnier.

– Faites toujours entrer.

Fusil en main, les miliciens pénètrent dans la pièce, le prisonnier au milieu : un jeune homme bien bâti, d’une vingtaine d’années.

– Dis donc, comment tu t’appelles ? lui demande le chef.

– Luis Moscardó. La réplique tombe ferme et fière des lèvres du jeune prisonnier.

– C’est toi le fils de cette canaille qui est là-haut à l’Alcázar ?

– Mon père est le colonel José Moscardó, gouverneur militaire de Tolède.

– Dis donc, un peu de modération. Tu ne nous en imposes pas avec ton « colonel », et quant au gouverneur militaire de Tolède, c’est moi qui le suis à présent, et ton père est bien obligé de se contenter du petit reste que je lui ai laissé provisoirement. . . Reconduisez le prisonnier. Mais veillez à ce que le gamin ne vous échappe pas.

*

La fière histoire de l’Espagne nous raconte :

. . . En ces temps là – les Espagnols catholiques luttaient dans leur pays contre les Maures, adeptes de l’Islam – vivait Guzman, un chevalier d’Espagne.

Son épée était forte et tranchante et lorsqu’elle étincelait avant de s’abattre en sifflant, les ennemis étaient saisis de frayeur. Son courage était inégalé, sa bravoure admirée par tous les guerriers. Le peuple l’aimait pour son esprit juste et son cœur joyeux.

Un jour les Maures réussirent à encercler Guzman dans un château-fort et pendant de longs jours ils l’assaillirent avec une masse d’hommes et de matériel de guerre sans arriver à ébranler les puissantes murailles de la forteresse ni le courage, plus puissant encore, de Guzman et de ses guerriers.

Des cavaliers Maures amenèrent le fils de Guzman qu’ils avaient capturé, et le chef des Maures fit lancer dans la forteresse où Guzman se défendait, une flèche à laquelle était attachée une lettre disant que son fils était fait prisonnier et qu’il serait tué si Guzman ne se rendait pas avec ses hommes.

Lorsque Guzman la lut, il s’attrista sur son fils bien-aimé et se mit en colère à cause de la basse perfidie de ses ennemis. Mais il savait qu’il n’avait pas le droit de trahir pour son fils ni la religion chrétienne, ni l’Espagne, ni la fidélité de ses hommes.

Il monta sur les créneaux des remparts qui encerclaient son château-fort et lança une épée dans le camp des ennemis en s’écriant :

– Si vous n’avez point d’épée pour tuer mon fils, en voici une. Mais jamais Guzman ne trahira la cause sacrée !

À partir de ce jour, le peuple surnomma Guzman, le vaillant héros : « Guzman el Bueno, Guzman le bon. »

*

Dans la centrale téléphonique de l’Alcázar, la sonnerie retentit.

Fernandez Cela, le jeune soldat à qui on a confié le poste de téléphone, arrive en rampant et en se tenant prudemment à l’abri, car la centrale est située au Nord, à côté de l’entrée principale. La fenêtre ne peut déjà plus y être fermée, le cadre atteint par plusieurs balles étant à moitié démoli.

Et les rouges sont continuellement à l’affût.

– Mets-moi en communication avec le colonel ! ordonne une voix rauque et brutale.

– Qui désire lui parler ?

– La communication, te dis-je. . . une affaire pressée !

– . . . ..

– C’est vous, le colonel Moscardó ?

– Lui-même.

– Je suis le chef des milices rouges et j’exige la reddition immédiate de l’Alcázar. Votre fils est entre mes mains et je le ferai fusiller si vous ne vous rendez point.

– Vous n’êtes ni soldat, ni honnête homme, car si vous l’étiez vous sauriez que l’honneur d’un soldat n’est jamais amené par des menaces à accepter un compromis. Vous pouvez massacrer non seulement mon fils, mais ma famille toute entière sans que je m’écarte, ne fût-ce que d’un pas, du chemin que me prescrit mon devoir.

– Vous croyez peut-être que ma menace n’est pas sérieuse. Vous allez pouvoir parler vous-même à votre fils. Un instant. . . qu’on m’amène Moscardó.

Dans l’appareil, le colonel entend les pas de son fils qui s’approche.

– Allô, papa !

– Alors, qu’y a-t-il ?

– Rien d’extraordinaire, papa. Ils disent qu’ils vont me fusiller si tu ne te rends pas.

– Tu sais bien ce que j’en pense. Et lorsqu’ils te fusilleront, tu recommanderas ton âme à Dieu et tu demanderas à la Sainte Vierge de venir à ton secours. Quand tu entendras le commandement « Feu ! » tu crieras une dernière fois « Viva España ! »

– Dios y Patria, père !

*

Quelques jours plus tard – ni le père, ni la mère ne savent exactement quand – Luis et Carmelo, les deux frères – car les rouges ont également découvert le cadet – traversent à l’aube les rues de Tolède, liés l’un à l’autre aux poignets par une solide corde. Ils sont entourés d’un tas d’hommes armés.

Murmurant des prières, les deux frères marchent à travers les ruelles étroites et tortueuses. Un des chefs rouges rencontre le cortège.

– Où allez-vous avec ceux-là ?

Celui qui conduit la horde fait claquer la langue et esquisse un geste, comme s’il déchargeait un revolver.

Le chef rouge a le front barré d’une ride. Il est partisan de la lutte et de la guerre, mais non du lâche assassinat. Il sait que les autres sont contre lui et que l’aîné a été condamné à mort par un tribunal. Il n’y a plus moyen d’intervenir.

– Mais le plus jeune est encore un enfant. Vous voulez fusiller des enfants ?

D’un pas rapide il s’approche des deux frères et avec la baïonnette d’un des miliciens rouges, il tranche la corde avec laquelle Carmelo est attaché à son frère aîné.

– À présent, tu me suis !

Les deux frères s’embrassent pour un dernier adieu.

– Luis !

– Carmelo ! Tu embrasseras notre mère. . . et notre père et tu lui diras qu’il n’a pas à avoir honte de moi.

Le plus jeune a les larmes aux yeux.

– Luis ! A Dios !

Les frères se séparent.

La horde d’hommes armés continue son chemin jusqu’à l’extrémité de la ville.

Devant un mur, ils s’arrêtent. . .

Au-dessus des coups de feu, un cri clair et aigu s’élance :

– Viva, viva España !

Le cercle se referme

À présent, les rouges ont pris leurs positions.

Les gens qui habitaient tout autour de l’Alcázar ont quitté leurs appartements.

Les maisons à l’Ouest qui ne sont séparées de la forteresse que par la large rampe que forme la rue d’accès, ainsi que celles situées plus haut en arrière, sont occupées par les ennemis.

Les maisons qui se trouvent au Sud ne le sont point, car, trop voisines de la forteresse, elles ne présentent pas une sécurité suffisante. Mais à un peu plus de cent mètres de distance, sur un clocher et sur une place d’où la vue est libre jusqu’aux bâtiments de la compagnie, de puissants postes ont été disposés avec des mitrailleuses lourdes.

Trois autres clochers à l’Ouest et au Nord-Ouest sont occupés de la même façon. Sur l’hôtel Castilla et sur une très haute maison de la plaza Zocodover, il y a également des mitrailleuses lourdes. Et partout, les tireurs rouges avec leurs carabines.

Chaque rue et même les plus petites ruelles qui conduisent à l’Alcázar sont bloquées par des barricades.

Dans l’ancien hôpital Santa Cruz et dans le couvent de la Concepción qui lui fait suite à l’Est et dont les religieuses ont été expulsées, sans que personne sache pour quelle destination, les assaillants rouges ont constitué une sorte de forteresse. C’est là que se trouve le front contre le gobierno militar, poste de commandement.

À quarante mètres de distance, les parties adverses se font face. Nuit et jour, cette position exige un maximum de vigilance. Un unique petit instant d’inattention, et les rouges peuvent faire une brusque sortie par la grande porte de l’hôpital et surprendre les défenseurs du gobierno militar.

– Tire tranquillement, Manuel, tu as tout ton temps pour viser. Place-moi quelques balles dans cette fenêtre-là, juste au-dessus de l’entrée principale. Cette punaise rouge là-haut compte sans doute prendre un bain de soleil, du moment qu’elle sort tellement sa tête. Fais-lui un petit accompagnement de musique.

À moitié baissé, le lieutenant Espigas se glisse de fenêtre en fenêtre et contrôle tout et partout. Les rouges tiraillent comme des fous furieux, et il est obligé de retenir ses soldats pour qu’ils ne répliquent pas à ce feu insensé.

Z-z-z-z-z. . . ! – Z-z-z-z. . . ! Un sifflement passe à côté du lieutenant. Diable ! Cette fois-ci, le coup a failli le frôler. Sur le mur d’en-face, à mi-hauteur d’homme, la chaux s’effrite et tombe à terre.

Derrière les sacs de sable qui le protègent, Espigas se met à genoux, épaulant le fusil. Puis un coup de feu. . . et l’un des fusils qui visait le gobierno militar d’une fenêtre en face, bascule brusquement et glisse ensuite en arrière le long du rebord de la fenêtre.

Bientôt c’est l’heure de manger, on va apporter la soupe.

C’est une chose difficile, car de la cuisine jusqu’au gobierno militar il y a près de quatre-vingts mètres de trajet à travers l’esplanade ; et quelques endroits seulement y offrent de légers abris, tandis que sur l’autre rive du Tage qui se trouve à la même hauteur que l’esplanade, des milices se sont nichées dans des maisons et balaient le parcours.

Mais de la façade est de l’Alcázar on leur fournit un feu bien envoyé. Dans une fenêtre de l’étage inférieur, deux cadets servent une mitrailleuse lourde. Pointée en direction des maisons d’en face et à hauteur de ses fenêtres, cette mitrailleuse entre en action. Quel vacarme et quelle répercussion interminable dans les pièces voûtées. Là-bas, le feu des rouges cesse pour quelques instants, puis il reprend de plus belle. Mais la brève interruption a suffi aux porteurs de vivres pour parcourir près de la moitié du trajet qui les sépare du gobierno militar.

La seconde moitié du parcours est mieux abritée.

Se précipitant d’abri en abri, sautant, rampant, selon que la situation l’exige et pour autant que les marmites pleines le permettent, environnés du sifflement des balles, ces valeureux avancent.

Ping ! ping !. . . une balle vient de perforer une des marmites, heureusement près du bord supérieur si bien que rien ne coule.

Enfin ils ont réussi leur coup. Et vingt-cinq soldats affamés se jettent sur le « cocido », une espèce de ragoût de pommes de terre, de légumes et de viande, plat très apprécié en Espagne.

Puis c’est le tour des autres vingt-cinq hommes qui défendent le gobierno militar.

Les deux cadets aussi font leur pause de midi, et dévorent leur « cocido ».

– Pendant combien de temps allons-nous bien rester ici ?

– Quatre à cinq jours, à mon avis.

– Combien ? demande le capitaine Mira qui vient de les rejoindre. Cinq jours ! Mais ce n’est qu’alors que l’affaire commence pour de bon, mes jeunes amis, vous pouvez m’en croire. . . Mais que cela ne nous coupe pas l’appétit. Et tirez toujours proprement comme je vous l’ai appris.

La nuit

C’est la nuit et le silence. . . çà et là seulement, un coup de feu isolé. D’épais nuages voilent la lune et les étoiles, l’Alcázar est enveloppé d’une obscurité totale.

Comme si tout dormait.

Mais aux fenêtres, dans les tours, derrière les parapets, les gardes semblables à des ombres sont accroupis, le fusil chargé, les bandes de cartouches dans les mitrailleuses. Et tout à côté, entassés sur des matelas, des sacs, des sièges d’auto arrachés – les camions qui ont apporté les munitions et qui, vides maintenant, stationnent sur l’esplanade ont fourni un matériel précieux – enveloppés dans une couverture ou une capote, les autres camarades prennent quelques heures, bien brèves, de repos.

Plusieurs dorment ; d’autres sont étendus sur le dos, les yeux ouverts, le regard perdu dans l’obscurité. Les évènements du jour, encore inaccoutumés et étrangers, les empêchent de dormir. De temps en temps une lampe de poche s’allume. Ce sont les veilleurs de nuit qui font leur ronde à travers l’Alcázar, d’une façade à l’autre, d’un étage à l’autre, descendant dans les sótanos où les femmes et lès enfants sont obligés de vivre.

Elles aussi sont sommairement installées sur des matelas. On a fait ce qu’on a pu. Pour un certain nombre de femmes déjà âgées et un peu impotentes et pour une autre, qui est dans un état de grossesse avancée, on a dressé quelques lits de camp en fer qui proviennent des appartements des cadets.